لكلمة «الاستغراب» (Occidentalism)، حسب قاموس «النفيس» (إنجليزي- عربي) للدكتور مجدي وهبة، معانٍ عدة، يعنينا منها هذا المعنى: «دراسة الحضارة الغربية من قِبَل من ليسوا غربيين». فالاستغراب هو الوجه المقابل للاستشراق (Orientalism) الذي هو دراسة الحضارة الشرقية من قِبَل من ليسوا بشرقيين. وإلى المفكر المصري الراحل، أستاذ الفلسفة، الدكتور حسن حنفي، يرجع الفضل في إذاعة مصطلح الاستغراب (وإن لم يكن هو من نحته) وذلك في كتابه «مقدمة في علم الاستغراب» (2000) الذي أراد به إقامة علم نرد به على الغرب، الغرب الذي طالما استذل الشرق ونظر إليه بعين الاحتقار، أو على أحسن تقدير بعين العطف المنطوي على استصغار: عطف القوي على الضعيف، والكبير على الصغير، والعالم على الجاهل. فكأنما نحن نقول للغرب: عين بعين، وكيل بكيل، وصاع بصاع. أو كما أتخيل أن الأديب يحيى حقي كان -بفكاهته- خليقاً أن يقول للغرب: لا تعيِّرني ولا أعيِّرك، فإنما نحن في السراء والضراء سواء.

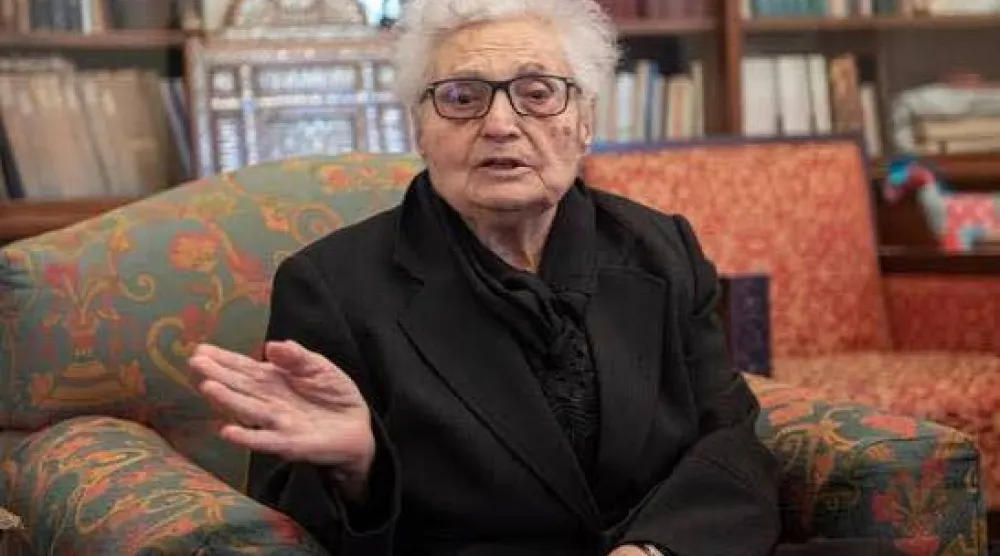

و«الاستغراب» عنوان كتاب باللغة الإنجليزية، صادر عن مطبعة جامعة إدنبره في 2019، من تأليف الدكتورة زاهية صالحي، رئيسة قسم الدراسات العربية بجامعة مانشستر، ونائبة رئيس الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط. وهي مؤلفة كتاب سابق عنوانه «السياسة وأصول الفن في الرواية الجزائرية» (1999).

يتناول كتاب «الاستغراب» اللقاء بين الشرق والغرب كما تمثل في الأدب المغاربي (الجزائري بخاصة) في حقبة ما قبل عام 1945، وموقف المثقفين الجزائريين من لغة فرنسا وثقافتها، وأثر الحركة النسوية الفرنسية في الحركة النسوية الجزائرية. ومن الأعمال الأدبية التي تسلط عليها المؤلفة الضوء: نصوص لشكري خوجة، وسعد بن علي، وجميلة دبيش، وفاطمة عمروش، ومولود فرعون، وفرحات عباس، وألبير ميمي، وغيرهم.

تنظر المؤلفة إلى موضوعها في إطاره الحضاري الواسع، ومنظوره التاريخي، مبرزة العلاقة بين المسلمين والغرب المسيحي في عصر الإمبراطور شارلمان (القرن الثامن الميلادي)، والحروب الصليبية، والحملة الفرنسية على مصر (1798- 1801)، وسياسة التمثل والاستيعاب التي عمد إليها الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتونس ومراكش، ومن أدواتها نشر اللغة الفرنسية والمذهب الكاثوليكي.

ومن الأطر المرجعية التي تتكئ عليها المؤلفة، حديث ابن خلدون في مقدمته عن ولع المغلوب بمحاكاة الغالب، وكتابا فرانز فانون: «معذبو الأرض»، و«بشرة سوداء، أقنعة بيضاء».

افتتن الجيل الأول من المغاربة المتعلمين بفرنسا بوصفها «الوطن الأم». ويعبر عن هذا الافتنان «مأمون»، بطل أول رواية (1928) لشكري خوجة (1891- 1967)، إذ يقول: «لأني أعرف العلماء الفرنسيين ومنجزاتهم واكتشافاتهم، ولأني أعرف أمثال فولتير ودي بوالو وبسكال وموسيه وكثيرين غيرهم، لا يسعني إلا أن أعشقهم جميعاً عشقاً حاداً. وبعشقي لهم أفلا يعني ذلك عشق أمتهم؟». ويضيف: «إني أحب فرنسا بعمق، وقد ازداد حبي لها منذ زرتها. اكتشفت مناظرها الجميلة وسكانها الفاتنين وكل الأشياء رائعة المظهر فيها».

لكن هذه الصورة الوردية لم تدم طويلاً. فقد بدأت –وهو ما كان محتوماً- مصادمات بين المستوطنين الأوروبيين والأهالي، وارتفع منسوب العنف، ولجأت السلطات الفرنسية إلى القمع الوحشي، متوجة ذلك بمذبحة الفرنسيين ضد الأهالي في 8 مايو (أيار) 1945، فحل انقشاع الأوهام، والشعور بالاغتراب، وازدواج المشاعر الوجدانية محل حلم التعايش. ووجدنا هذا الاختلاط الشعوري لدى كتاب لا شك في نبل مقاصدهم، مثل ألبير كامي وإيمانويل روبلس.

وتقول المؤلفة إن رواية مولود فرعون (1913- 1962) «نجل الفقير» عُدت عند صدورها في 1950 إيذاناً بمولد أدب صادق معبر عن الجماهير المغاربية؛ ذلك أنها عزفت نغمة جديدة على الأدب المغاربي بعامة، والأدب الجزائري بخاصة. فعلى النقيض من كُتاب حقبة ما قبل عام 1945، كان فرعون –مثل «فورولو» الشخصية الرئيسية في الرواية- ابناً لفقراء، وقد منحت الرواية صوتاً للمسحوقين في مجتمع يحكمه الاستعمار، مجتمع كان الغرب يتجاهله. ويصور فرعون قريته في صورة بقعة بعيدة عن الحضارة بلا طرق ولا مستشفى، وكل ما تملكه مدرسة صغيرة بها فصلان، يديرها اثنان من الأهالي. ولأن القرية على هذا النحو البدائي لا يعيش فيها أوروبيون. ويوجه فرعون إصبع الاتهام إلى قرائه الفرنسيين، وكأنه يقول: أنتم تدَّعون أنكم جئتم برسالة حضارية، فأين هي هنا؟ وفي رسائله إلى أصدقائه الفرنسيين لا يترك مجالاً للشك في أن أبناء البلد الجزائريين والمستوطنين الأوروبيين يعيشون في عالمين منفصلين لا صلة بينهما، وأن حيواتهم بالغة الاختلاف. وفي رسالة منه إلى صديقه ألبير كامي يعاتب فرعون هذا الأخير لأن روايته «الطاعون»، وإن كان مسرحها مدينة وهران، لا تضم شخصيات جزائرية.

وفي أول رواية لمحمد ديب (1920- 2003) وهي «الدار الكبيرة» (1952) نجد أن سكان دار كبيرة -ترمز إلى الجزائر المحتلة- يصارعون الفقر والجوع (ترجم محمد البخاري ثلاثية ديب -وهي تبدأ بـ«الدار الكبيرة»- إلى العربية، في سلسلة «روايات الهلال»).

وفي رواية مولود معمري (1917- 1989) «التل المنسي» (1952) نلتقي بتل نسيته الحضارة، وصار أناسه على حافة الانفجار. ويتنامى الشعور بالاغتراب في رواية معمري الثانية «نوم الأبرار» (1955) إذ ترتمي الشخصية الرئيسية «أرزقي» في أحضان فرنسا، وتتنكر لأهلها وموروثها. ويحل المعلم الفرنسي «مسيو بواريه» محل أبي «أرزقي» مرشداً وموجهاً. ويسافر «أرزقي» إلى أوروبا ليحارب ضد النازي، ولكنه يصدم؛ إذ يجد أن الأوروبيين الذين يحارب في صفوفهم ينظرون إليه بعين عنصرية استعلائية، ويعدونه جزائرياً مسلماً لا يحمل الجنسية الفرنسية. يتولاه الغضب فيعود إلى الجزائر نادماً على ما فرط منه في حق وطنه، فيضرم النار في كتبه الفرنسية، ويبول عليها، وهي إيماءة رمزية يريد بها أن يتطهر من عبث هذه الكتب بعقله ووجدانه.

والشخصية الرئيسية في رواية معمري التالية «الأفيون والعصا» (1965) طبيب جزائري يدعى «بشير» يترك حياة المدينة وبيئتها الأوروبية، لكي ينضم إلى المجاهدين في حرب استقلال الجزائر، وبذلك يتم الطلاق البائن بينه وبين الغرب.

وكان مصرع ألبير كامي -الداعي إلى تعايش المستوطنين الفرنسيين والأهالي الجزائريين- في حادث سيارة مأسوي عام 1960، ثم اغتيال فرعون على يد المنظمة السرية للجيش الفرنسي في مارس (آذار) 1962، قبل إعلان استقلال الجزائر بأشهر قليلة، رمزين لنهاية حقبة وتبدد حلم التعايش بين الجزائر وفرنسا، وتمزق الأواصر بينهما على نحو آلم كثيراً من أصحاب الضمائر من الفريقين.

ولم تكن حرب التحرير هي ميدان المواجهة الوحيد بين فرنسا والجزائر، فقد كانت هناك أيضاً حرب اللغة: العربية في مواجهة الفرنسية. وتمثل هذا الصراع على أوضح الأنحاء في حالة مالك حداد (1927- 1978) الروائي الفرانكفوني صاحب المقولات المشهورة: «اللغة الفرنسية سجني ومنفاي»، و«اللغة الفرنسية تفصلني عن وطني أكثر من البحر المتوسط». وفي مقالته الطويلة المسماة «الأصفار تدور في حلقة مفرغة» (1961) (ترجمها إدوار الخراط إلى العربية) دعا أقرانه من الكتاب الجزائريين إلى اطراح اللغة الفرنسية أداة للتعبير، وذلك حتى تستكمل الجزائر استقلالها الثقافي عن فرنسا.

وإذ أدرك كتاب آخرون مثل كاتب ياسين (1929- 1989) أنه لا سبيل للوصول إلى جمهرة القراء بكتابة روايات فرنكوفونية، عمدوا إلى الكتابة للمسرح، مستخدمين لغة الناس العاديين، والعامية الجزائرية، مطعِّمين إياها بموروثات الثقافة الشعبية، ومدمجين الجمهور في العرض المسرحي، وبذلك رووا عطش الجمهور (وكثير من أفراده أميون لا يقرأون ولا يكتبون) إلى المتعة والمشاركة.

ونجد أن روائياً آخر هو رشيد بو جدرة (1941-) بعد أن كتب أعماله الأولى باللغة الفرنسية، فاجأ قراءه بأن أصدر في 1982 رواية باللغتين الفرنسية والعربية، هي «التفكك». على أنه ما لبث أن عاد إلى الكتابة بالفرنسية في تسعينات القرن الماضي، لا باعتبارها لغة المستعمر، وإنما باعتباره أقدر على التعبير بها.

والنتيجة التي تنتهي إليها زاهية صالحي، هي أن العلاقة بين الشرق والغرب علاقة معقدة وإشكالية. وتورد قول جبرا إبراهيم جبرا في مقالته عن «الأدب العربي الحديث والغرب» (1971): «العرب والغرب. إنها قصة طويلة معقدة، وكمثل القصص الجيدة المعقدة تشتمل على كثير من الصراع، كثير من الحب والكراهية. العلاقة قديمة قدم الإسلام: الانجذاب والنفور بينهما قد تعايشا جنباً إلى جنب أحياناً إلى درجة منتشية، وأحياناً إلى درجة فاجعة».

والكتاب إضافة علمية مهمة إلى جهود سابقة، مثل كتاب إبراهيم الكيلاني «أدباء من الجزائر» (دار المعارف، مصر، 1958)، و«موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين» (دار الحضارة، الجزائر، 2003)، ومواد الأدباء الجزائريين التي أسهم بها محمد حفيظ في «قاموس الأدب العربي الحديث» (إعداد وتحرير الدكتور حمدي السكوت، دار الشروق، القاهرة، 2009). والكتاب أيضاً مكمل لكتاب الدكتور رشيد العناني المهم «تمثيلات عربية للغرب: لقاءات الشرق والغرب في القصة العربية» (2006)، إذ على حين يركز العناني اهتمامه على أدباء المشرق العربي تركز زاهية صالحي اهتمامها على أدباء المغرب العربي، وبذلك تكتمل أركان الصورة ويحل –كما يقول التعبير الإنجليزي- لغز الصور المقطعة؛ إذ تسقط كل جزيئات الصورة في مكانها المعلوم.