منذ متى كان للحرب رزنامة أخرى غير ما تتركه على وجوه ضحاياها من تواريخ وحكايات. الناس قبلها ضائعون في تفاصيل حياتهم اليومية، فيما تستعمر الحوادث الفارقة ذاكرتهم. كانت أمي، مثلاً، تؤرخ لولادة شقيقتي: إنها قد حدثت في شتاء ما بعد مصرع من «صعد لحم ونزل فحم». وستقول لي، بعد حين: ولدتك في ليلة شتائية قارسة البرودة. بعدها بسنتين سيذهب خالك لقتال اليهود في سوريا. الحرب، أي حرب خاضها العراقيون، مجبرين ولا شك، حرب الثمانينات، حرب الكويت، حرب بوش واحتلال البلاد، وحرب الطوائف. أي حرب، لا فرق، هي التي ستصنع تاريخ من لا تاريخ له. ولن نختلف على مسمياته ومسوغاته: تاريخ الجنود مثلاً، تاريخ القتلى المغدورين، تاريخ المهزومين، تاريخ المنتصرين، لا فرق؛ فالحرب هي التاريخ الوحيد المتاح أمامنا. تواريخ أخرى ستتوقف عن تذكرها أمي ونساء أخريات مع وصول التابوت الأول الملفوف بالعلم العراقي إلى محطة الباص. ستتوقف النساء عن تذكر حكاياتهن عن أزمنة ضاعت تفاصيلها، بعد مشهد العجوز والضابط الشاب الذي تلفت حوله بحثاً عمن يسأله عن بيت النائم في التابوت، فلم يجد غير عجوز تعتقد أن ابنها هو المقصد.

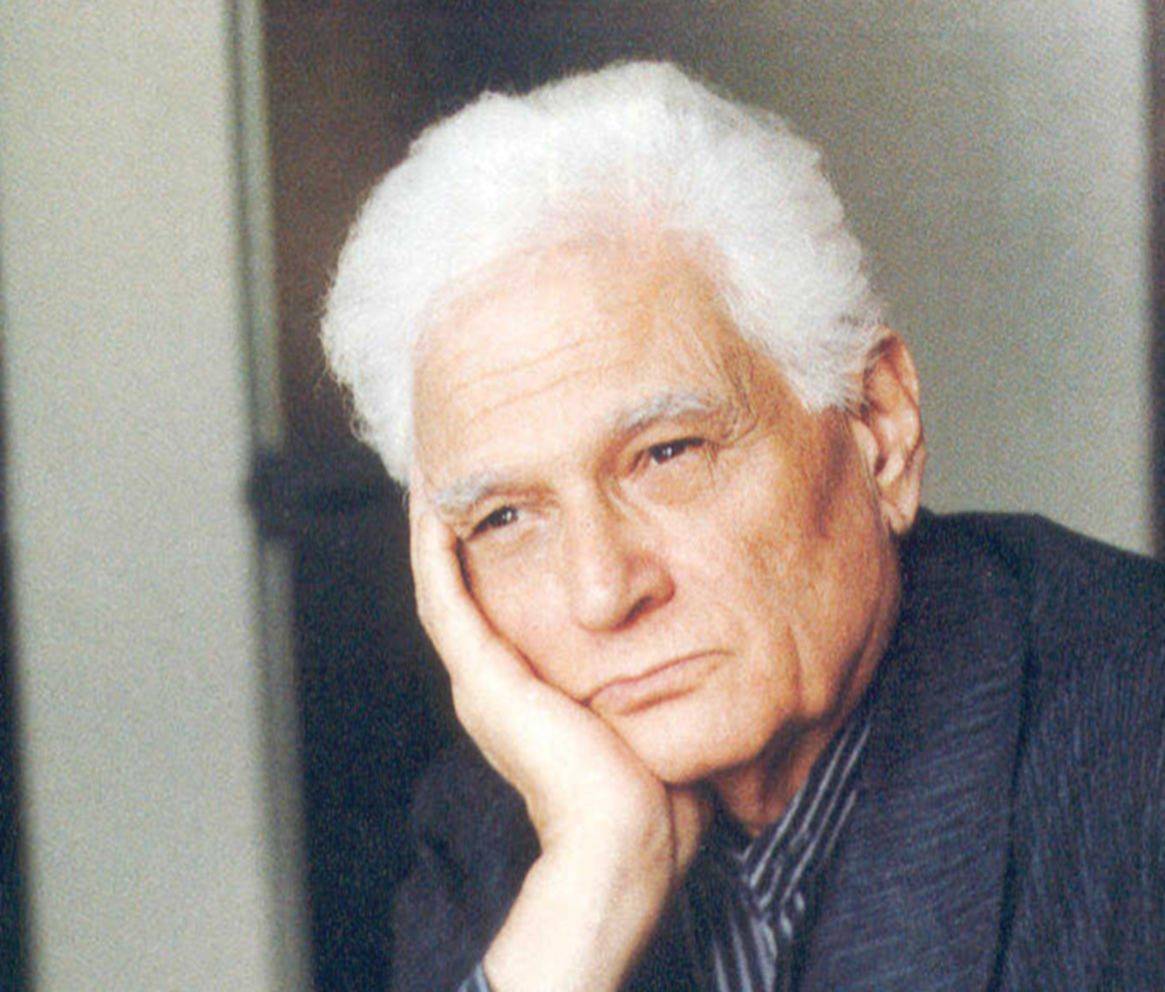

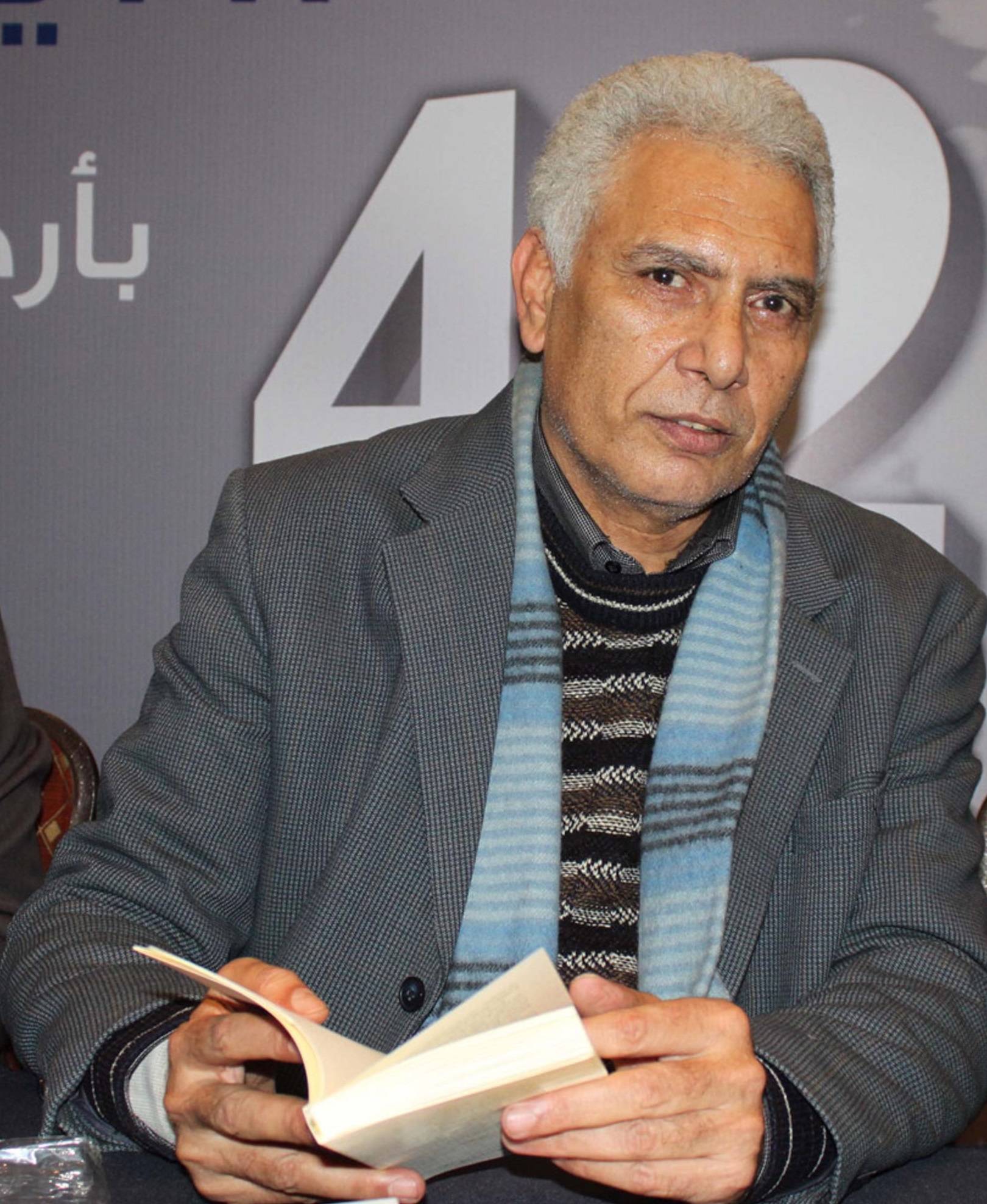

فؤاد التكرلي - ريمارك - دوستويفسكي

لا جندي، لا علم عراقياً، لا أم حسين

السجل الكبير الذي كتبت فيه بعض الأشعار والطرائف وحكم ما بعد المراهقة الأولى، هو ذاته الذي كتبت فيه حكايتي الأولى. أتذكر أنني كنت أعود من المدرسة متحمساً للكتابة. في الظهيرة، كما في المساء، كنت أكتب جملاً مؤلفة بطرق صادمة تستدعي الفخر، كما كنت أنابز بعض الأصدقاء؛ وكيف لا أفخر وأنا أكتب عن ليلة ماطرة وامرأة عاشقة تهرب من أهلها فجراً. لم يخطر ببالي أبداً، أن أكتب عن الحرب التي ما زالت، حتى ذلك الوقت، تطحن البلاد والعباد، عن أم حسين والتوابيت الملفوفة بالعلم العراقي التي لم تتوقف عن التدفق كما مياه النهر والغبار والحكايات التعيسة. أسأل نفسي الآن: أين ذهب ذلك «السجل»، أين صارت حكايتي الأولى؟

حرب الكويت... لا راسكولينيكوف في بغداد

هل تشبه هذه الجملة صيغة أخرى أشهرت بعد صدام وحروبه «فرانكشتاين في بغداد»؟ لا أظن؛ فصاحب الجملة الشهيرة، مثلما الجملة ذاتها، يحيلان إلى يقين ثابت لا يتزحزح جوهره الوجود المفارق للمخلوق العجائبي في بغداد بعد احتلالها الأخير. بينما الصيغة المقترحة تنفي وجود أي يقين سوى أن هناك موتاً لا أعجب منه ينتظرنا. في وقتها، قبل أن يسمع الناس بفرانكشتاين، كان لدينا مخلوقان، لا أعجب منهما: الحرب وصاحبها، حاكم البلاد ذو الوجه البشع. نعم، لا راسكولينيكوف في بغداد آنذاك؛ لا أحد كان لديه الوقت الكافي ليفكر بجريمة قتل حدثت بعيداً في بلاد الثلوج. الجميع كان يفكر بموته المحتم بعد قليل، بعد أن جمعتهم فجأة سيارات الحمل الكبير ومضت بهم مسرعة صوب الصحراء. كانت أحشاؤها قد مُلئت بالجنود، وكان أغلبهم ما زال بلباسه المدني. من كان لديه وقت يتسع لأمر آخر غير خوفه ليفكر بدوستويفسكي ومخلوقاته. هل كان الأمر مختلفاً معي؛ أنا الذي كنت أحث الخطى، وقتها، عائداً للبيت بعد أن دكت الطائرات، فجراً بغداد ومدناً أخرى؟ مثل غيري لم أفكر، وأنا ألاحق شبح الطائرات الأميركية المحلقة بعيداً في سمائنا، بذلك الشاب التعيس «راسكولينيكوف»، ولا بصاحبته العجوز «الشمطاء». ربما فكرت بما لم يقله لنا مدير المدرسة العصبي غالباً، قبل أن يحمل رشاشه ويذهب لقتال الغزاة المحتلين: اذهبوا إلى بيوتكم. كذلك لم تفعلها الطائرات السابحة في الفضاء المدلهم، إنما قد رسمت أمامنا، في البعيد أحرفاً كبيرة صنعتها بدخانها الأبيض، قبل أن تتوارى في الأفق: «USA». ولقد فهمنا الإشارة؛ لا صباحات باردة بعدها، لا دروس مؤجلة، لا مدير يجلدنا بشتائمه الحماسية كما لو أنه يقوم بعمل بطولي لا نظير له. في المساء، منتصف ليلة الحرب الأولى، وجدت نفسي أفكر بمشهد غابات النخيل في جيكور «التي لم أزرها حتى تلك الليلة!»، باللؤلؤ والمحار في الخليج «سأقف هناك، بعد ثلاثة عقود، وسأحاول أن أسمع صرخات الغزاة وأغاني البحارة الحزانى!»، ومنطق المقاول ونظرته الأخيرة للحمام الساكن في جدارية السلام. ولا شيء سوى مشهد بغداد المحطمة تحت مطر النفط الأسود.

أين الحرب من كل ذلك؟ أسأل نفسي الآن لماذا أندفع صوب عالم دوستويفسكي ولا أفكر بعوالم «الحرب والسلام» مثلاً؟ هذا السؤال فكرت به وأنا أقرأ رواية الألماني ريمارك «للحب وقت... للموت موت»، منتصف التسعينات في الكوفة القديمة. حقاً؛ لماذا لم يخطر ببالي أن أرى الحرب عبر مشهدين: مشهد الطائرات التي تعجن البشر بما حولهم وتدك ما تحتها دكاً، ومشهد الحرب المتخيلة. ريمارك مثلاً سيقول لي في ليلة شتائية ماطرة غرقت فيها المدينة القديمة حتى أنني كدت أعجز عن العودة إلى غرفتي، في بناية إسكان الطلبة، بعد أن خضت في وحل المدينة ومطرها: إن مشهد الحرب يرتبط، عميقاً، بمنطق المذنب، أو من كان وراء خراب «تخريب» حياتنا. «إرنست غريبير» الشاب ذو الـ23 عاماً، بطل رواية ريمارك، يعود بإجازة إلى مدينته المخربة «برلين» فلا يجد عائلته، لكنه يجد «الحب» مع «إليزابيث» الفتاة اليهودية التي يسجن هتلر أباها. يهيم العاشقان على وجهيهما؛ فلا مأوى لهما في مدينة دمرتها الحرب. في تلك الليلة، ليلة غرق الكوفة القديمة بالظلام والأوهام وأحلام العشاق المتعثرين برغباتهم المحمومة، كنت أسأل شبحي العابس دائماً؛ إن كانت هناك «حالة» عراقية تشبه حالة «إرنست غريبير»؛ هل عاد عراقي لمدينته فشهد ما شهده صاحبنا الألماني؟ وقد يكون الأصعب في حالتنا العراقية أن يسأل العراقي عن «المذنب» المتسبب في كل هذا الشقاء الذي يفتك بنا؟

حرب الديكتاتور الأخيرة

في حربين طاحنتين عشت أولهما شاباً لم يدرك العشرين، وثانيتهما مطلع الثلاثينات، كان لي، شأن ملايين العراقيين، بعد ثلاثة عشر عاماً من أيام المطر الأسود، أن أشهد أيام الغبار الأحمر، بعدها بقليل سأرى الناس، في سطوح بيوتهم، أو وهم يصطفون على جانبي الطريق، وينظرون بذهول لمشهد الدبابات الزاحفة صوب قصر الرئيس المعلق بسماء بابل. قبل أن أرى جاري المهلل للوجوه السوداء والعيون الزرقاء المختلفة، كنت قد قررت أن أشهد الحرب بطريقة مختلفة هذه المرة، أن أقاوم فعلها المدمر عبر مخيلة دوستويفسكي. لماذا هذا الكاتب بالتحديد؟ لا أتذكر الآن السبب المباشر الملح، لكني أعرف أن رغبة عارمة استبدت بي، قبلها، ودفعتني للاعتكاف مع مخيلة دوستويفسكي. أفكر الآن أن منطق الجريمة هو السبب المهم في الاعتكاف لعوالم دوستويفسكي. في ليالي القصف، ثم في ليالي الغبار المظلمة، كنت أحاول أن أفهم مغزى اهتمام مخيلة البشر في كل مكان وزمان بالجريمة، بفعل القتل. الديانات السماوية الكبرى كانت قد «دشنت» عوالمها السردية بمنطق الجريمة. ثمة أخ يقتل أخاه، قابيل ضد هابيل، هذه صياغة أولى لقصة قاتل ستكررها الديانات الثلاثة. منطق القاتل هو جوهر التفكير المفارق لراسكولينيكوف. فهل كانت الأمور واضحة أمامي كما تبدو الآن؟

على عجل جمعت كتبي وأشياء أخرى مما أمكن لي حمله في حقيبة متوسطة وغادرت بغداد؛ كان ذلك عشية الحرب الأخيرة. لا أتذكر أني عدت بأحد كتب دوستويفسكي ولا ريمارك، ربما كان منها رواية «يوم قُتل الزعيم». في كراج (العلاوي) كان الناس يتكدسون فوق بعض. وقفت هناك أتأمل المشهد المرير، حتى انتبهت لسؤال عجوز عن سيارة تأخذه لـ«كربلاء»، أجبته بابتسامة ساخرة: «هل ترى أمة لا إله إلا الله هذه؛ كل هؤلاء، فرداً فرداً، يريدون الذهاب لكربلاء!». هز العجوز رأسه ومضى صوب الجمهور المتدافع أمام باب باص كبير. مشية العجوز المتعثرة أعادتني لقصة محفوظ، وكنت قد كتبت عنها، فيما مضى، تقريراً في الجامعة. في الطريق فشلت باستعادة مسار الأحداث في رواية محفوظ، كنت أفكر، لحظتها، بقصة القاتل، فيما عنوان رواية محفوظ مشغول بزمن القتل. هل ثمة فارق بين الأمرين؛ بين قصة القتل وقصة القاتل؟ على مستوى تحليل الخطاب ربما لا نجد ذلك الفارق الجوهري بين الروايتين؛ إذ تشرح القصتان كيفية تحقق «حدوث» فعل القتل بصفته حدثاً سردياً يتحقق ضمن سياق زمني – مكاني، غير أن الحدث السردي سيختص، في الأولى، بفعل القتل ذاته وبسياسة التحقيق/ الإخفاء مما لا يحتل مكانة مهمة في التأويل السردي في رواية القاتل التي تهتم بشخصية القاتل في سياق تنفيذ جريمة القتل. المفارقة أنني لم أتذكر، وقتذاك، أن محفوظ نفسه هو من كتب الرواية الشهيرة «اللص والكلاب: 1961»، وأنها سابقة بالصدور والتداول على رواية «يوم قتل الزعيم: 1985»، وهي ذاتها التي «دشنت» النقد السياسي بصيغته الفلسفية لعهد «عبد الناصر»، لكنها الصياغة العربية الأولى، كما أفترض، لقصة القاتل العربية التي لا تحيل إلى الرواية البوليسية، برغم أنها تأخذ منها، في الوقت نفسه، التأويل السردي لفعل القتل المتصل، هذه المرة، بالسؤال المختلف: من القاتل؟ فيما بعد ستتحول شخصية القاتل في الرواية العربية، لا سيما العراقية منها، لدى كتاب الستينات العربية إلى مقولة سردية رئيسة. في العراق، مثلاً، هناك ما يسميه القاص «محمد خضير» بـ«ثلاثية شباط». وهو يقصد الروايات الثلاث التي تعلقت واختصت بـ«رواية الجحيم العراقي» صبيحة الثامن من شباط عام 1963، نتحدث هنا عن «القلعة الخامسة: 1972» و«الوشم: 1972» و«الرجع البعيد: 1980». هذه الروايات صدرت كلها خارج العراق، وهي إشارة كافية تفضح الرغبة العارمة لدى السلطة، آنذاك، بالتكتم الشديد على شخصية القاتل صانع حكايات الجحيم العراقي. وستصبح تلك الروايات، مع أخريات صدرت قبلها وبعدها، علامات فارقة تشهد على قصة القاتل وستمهد، ربما، لتبلور الصياغة الأخيرة لقصة عراقية جديدة، لا عنوان لها سوى «ليلة القبض على بغداد». وستكون القصة الجديدة هي المحصلة لـ«تأميم» كل شيء في العراق، وفي الطليعة منه حق القص واختراع المصائر؛ إذ لن يكون بمقدور أحد أن يخترع «قصة» من عندياته؛ بعد أن صار هناك «جهاز» ثقافي – سياسي مهمته الأولى والأخيرة هي إنتاج القصة الوحيدة المسموح بتداولها. ولا ضرورة بعدها لأي سؤال عن موضوع تلك القصة ولا عن شخصياتها وأبطالها. نعم، لا أظن ذلك ضرورياً على الإطلاق!