حين نتحدث عن الأدب والحياة بمجملها في العراق، فإن البصرة ستقف في المقدمة من هذا الحديث، بل لا يمكن الحديث عن الأدب والريادة من دون الحديث عن دور البصرة بصفتها مصدراً للتنوير والتحولات في الأدب والحياة. وهذه القضية لها دواعٍ كثيرة، تقف في مقدمتها طبيعة البصرة بصفتها ميناءً يستقبل ويودع يومياً آلاف الجنسيات الأجنبية، مما يعني أن البصرة موئل للثقافات وللاختلاف.

وقبل الميناء، سيلوح لنا التاريخ بيده وهو يتحدث عن نفسه في أزقة البصرة القديمة، حيث ولد الفلاسفة والمفكرون والشعراء والكتاب والمشاكسون لكل شيء، فالبصرة هي المكان الذي نبتت فيه المدارس الفكرية، والكلامية، والفلسفية، والنحوية، والشعرية. ففي أزقتها درج بشار بن برد وأبو نواس، وفيها شبَّ الخليل بن أحمد الفراهيدي، وبين حاراتها القديمة ولد الجاحظ، وكتب «بيانه وتبيينه» فيها، وسار في شوارعها، ودفن في ترابها، ومنها انطلقت المدارس النحوية والميولات العقائدية، وتحت شمسها اللاهبة دارت الصراعات الكبرى، فما عرفنا المعتزلة وواصل ابن عطائها إلا من جوامع البصرة ومدارسها الفكرية، ولا اقتربنا منه إلا حين اعتزل درس أستاذه الحسن البصري في قلب البصرة القديمة، وما تراب البصرة الآن إلا ترابٌ غفت تحت أدراجه العقول العظيمة، وتسللت تحت رمضائه الأفكار الكبرى، وما السائر فوقها إلا وهو يسير على مئات وآلاف السنين من الروح الحية فيها، وكبار السحرة الذين ملأوا العقل العربي نوادر وقصصاً ومعارف لا تنفد.

فلم نسمع بالتعايش الحقيقي بين جميع أهل الديانات إلا في البصرة، بل إنها انفتحت لكل من ليس له دين، ولهذا فالبصرة عصية على التوصيف. فإذا كان العراق جمجمة العرب -كما يقولون- فقطعاً ستكون البصرة هي العقل الموجود داخل هذه الجمجمة، ودائماً ذلك العقل هو المحرك لكل أطراف الجسد، به يفكر، وبسبب من إيعازاته يقوم الجسد، وتتفتح العيون، وينطلق اللسان. والبصرة لم تكن على طول عمرها في التاريخ إلا حاضنة للحوار، وضحكة نبتت على ثغر هذه البلاد الموكولة بالأنين، والراعية لكل المواويل. والبصرة خبزة لكل جائع، ونجمة مضيئة دليلاً للحائرين؛ لم نسمع يوماً أن البصرة أكلت أبناءها، ولا مر على تاريخها الطويل أنها سكبت أحبتها في البحر، بل دائماً نسمع عنها أنها عبارة عن بيت ومضيف كبير يلوح للقادمين والجائعين والسهارى في النوم بحب تحت أركانه.

وحين نتحدث عن البصرة القريبة منا تاريخياً، بصرة القرن العشرين والحادي والعشرين، فإننا لم نعرف إلا أنها تستقبل الملوك بضحكتها، وتودع العشاق بغمزة عين، فتحت شواطئها فنبت الغناء تحتها، وبين أمواجها صدح المغنون، وخلف سفائنها ناح التائهون، ومن خلالها عرفنا الهند وما وراءه، وبسببها زرع الخليج أحلامه، نخلها أكثر من أحلام أبنائها، وحلم أبنائها أشهى من برحيها ورازقيها.

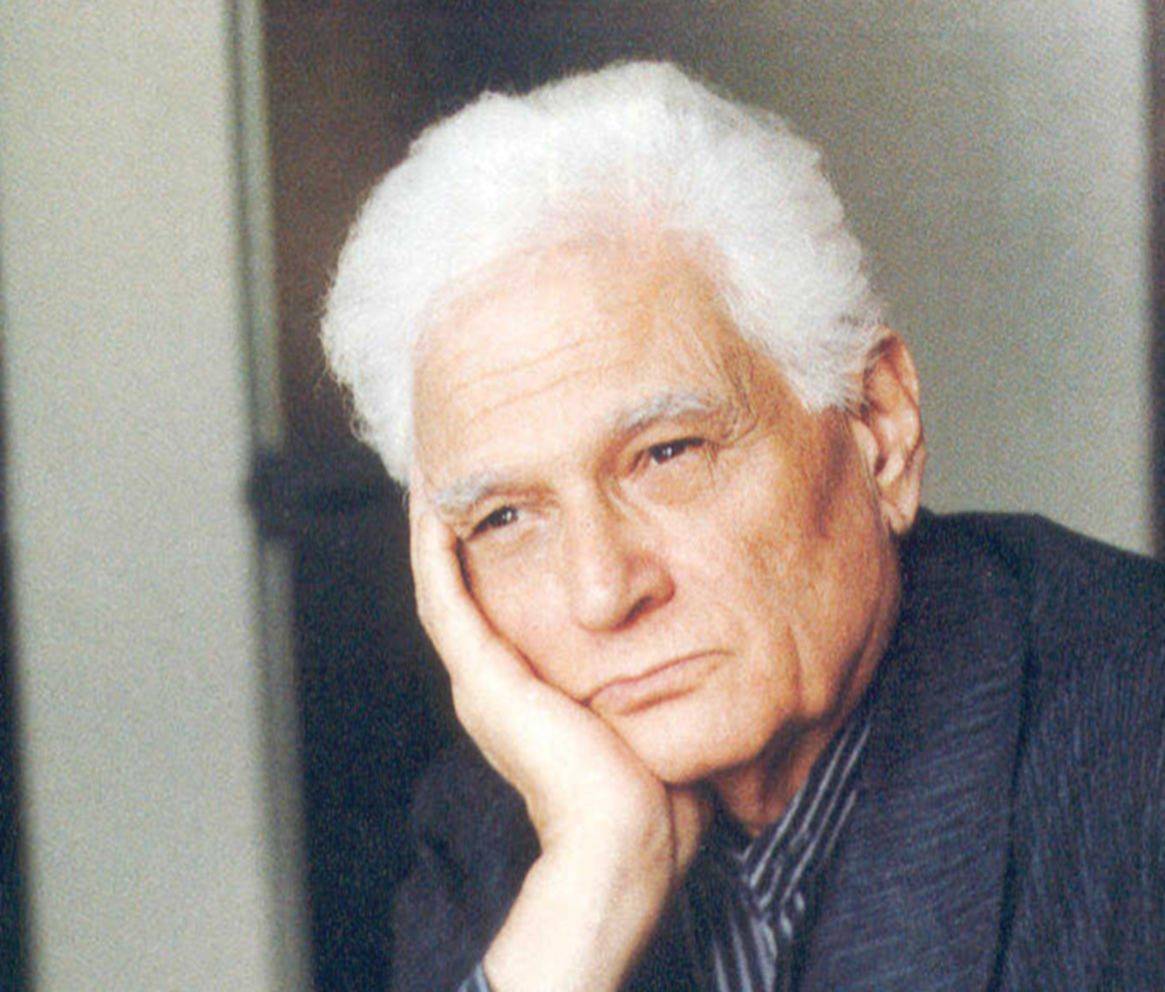

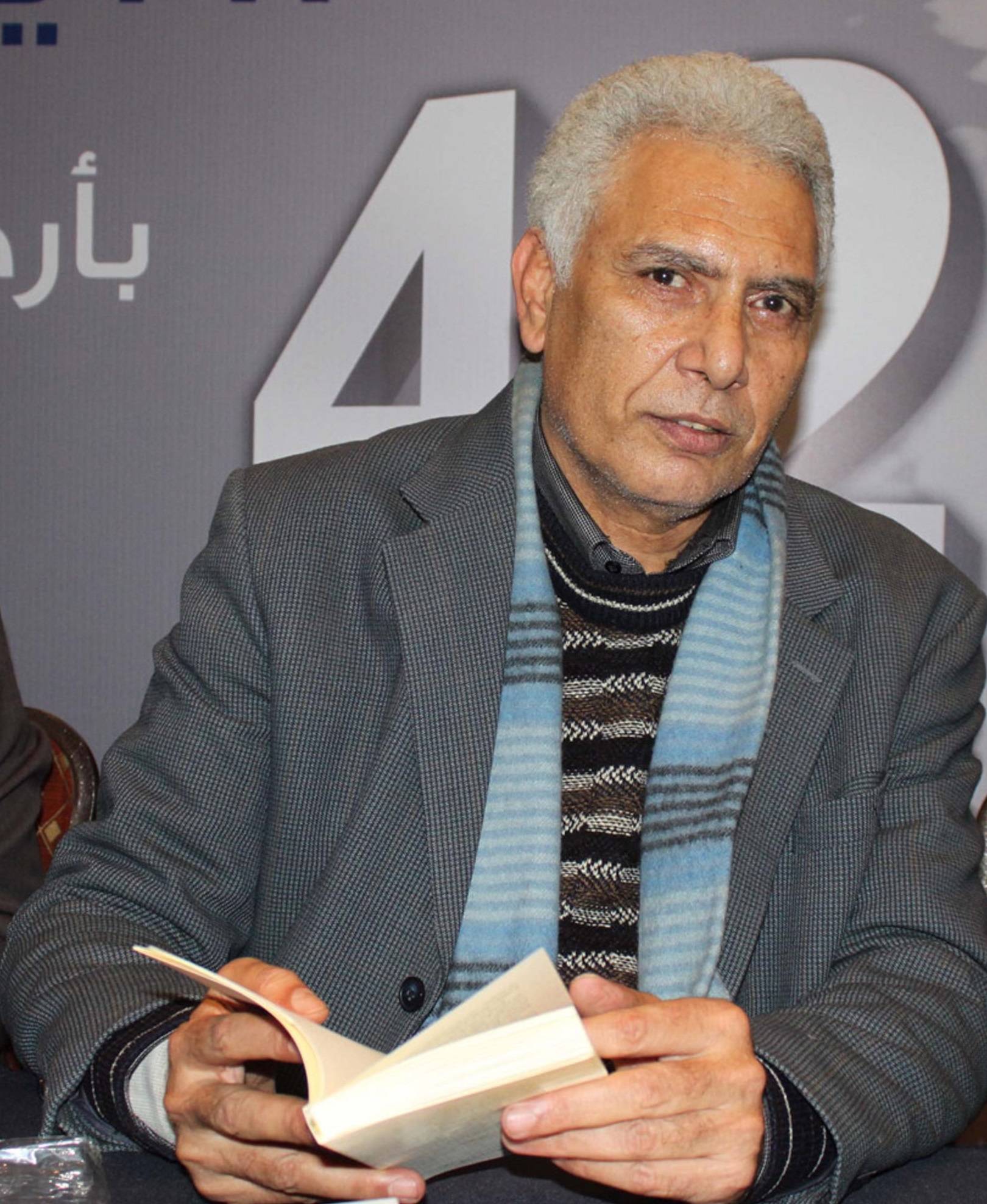

والبصرة أدبياً تميزت بميزات كثيرة، وسأتحدث عن البصرة المعاصرة -كما قلت: من النصف الثاني من القرن العشرين صعوداً للحظتنا الراهنة. فهي فضلاً عن أهميتها في الريادة الشعرية، وفضلاً عن رفدها الساحة الأكاديمية والإبداعية بأسماء كثيرة مهمة انتشرت في العاصمة بغداد لتختلط في ملامح المدينة، وتكون جزءاً من الناتج القومي للأدب والفكر بشكل عام، فإن البصرة امتازت بأنْ يبقى فيها حارسان دائماً من طبقة الأدب، بشقيه الشعري والسردي، هذان الحارسان يتناوبان على حراسة الجمال في المدينة، ويصران على أن يكونا دائماً معاً، وأنْ ينتجا أدباً في الوقت نفسه. وهذه الظاهرة امتازت بها البصرة، بأن يكون شاعرٌ وقاصٌّ متلازمين معاً، ويكونان نموذجين مصدرين للعراق كله إبداعاً وجمالاً، ولكنهما يمثلان علامة فارقة في روح المدينة، فمثلاً السياب تجد معه القاص الروائي مهدي عيسى الصقر، وتاريخياً لم ينفك مثل هذا الاشتباك الجمالي، فبوجود أبو نواس كان الجاحظ قد بدأ حياته في الكتابة والتأليف، وحين نعبر جيل التأسيس الأول في العصر الحديث، سنجد جيلاً آخر، وهما محمود البريكان يقف معه القاص محمود عبد الوهاب، وحين نصل للجيل الستيني نجد كاظم الحجاج برفقة القاص الروائي محمد خضير، وحين نعبر إلى جيلٍ آخر، نجد طالب عبد العزيز ولؤي حمزة عباس، وحين نصل إلى الراهن من الأجيال الأدبية، نجد ضياء الجبيلي مع علي محمود خضير، إن هذه الثنائية نادراً ما تجتمع في بيئة أو محافظة من المحافظات، لكنها في البصرة شكلت ظاهرة -حسب ما أظن- لم تنفك في يوم من الأيام، وأسهمت بإغناء الحياة الثقافية في البصرة، ومن ثم في العراق بشكل عام، ذلك أن الشعر يتمشى يداً بيد مع القصة والرواية، فيما شكل الحارسان الشعري والسردي أيقونة في كل جيل من الأجيال من الخمسينيات حتى هذه اللحظة.

ولا أعرف من البصرة إلا الخصيبي سعدي يوسف وعلي عباس علوان وعبد الجبار داود البصري ومحفوظ داود سلمان وحسين عبد اللطيف ومجيد الموسوي وفوزي السعد وفؤاد سالم ورياض أحمد وطارق الشبلي وداود الغنام وصادق العلي وعبد الستار البصري وسيتاهوكوبيان وعواطف السلمان وأمل خضير وسليمة خضير وعلي خلف ودكتور ماهر المسيحي الذي قال لي مرة إنه ركض خلف محمود درويش في البصرة ليوقع له، ولمَّا طلب منه التوقيع لم يجد ورقة يوقع عليها، فسحب ماهر المراهق وقتها الربع دينار من جيبه -وهو ما تبقى له-

فوقع درويش على الورقة النقدية التي أبقاها أجرة للعودة إلى البيت، لكنه عاد مشياً على الأقدام، لأن درويش وقع عليها، وعشرات عشرات غيرهم من صناع الحياة فيها. هؤلاء هم البصرة، أعرفهم كما أعرف الجاحظ وأبو نواس والخليل والحسن البصري وواصل بن عطاء، هم وجه البصرة الباقي بعد فناء وجوهها الكالحة، هم الذين سيبقون في الذاكرة لأنهم روح المدينة وضحكتها الباقية، أعرفهم فقط وأعرف الذين يشبهونهم فقط، ولا أعرف غيرهم أبداً.

8:26 دقيقه

البصرة... في أزقتها دَرجَ بن برد وأبو نواس وفيها شبَّ الفراهيدي وولد الجاحظ

https://aawsat.com/home/article/2465306/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%8E%D8%B1%D8%AC%D9%8E-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%91%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8

البصرة... في أزقتها دَرجَ بن برد وأبو نواس وفيها شبَّ الفراهيدي وولد الجاحظ

ترابها غفت تحت أدراجه العقول العظيمة

تمثال السياب في البصرة

البصرة... في أزقتها دَرجَ بن برد وأبو نواس وفيها شبَّ الفراهيدي وولد الجاحظ

تمثال السياب في البصرة

مواضيع

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة