في مثل هذا الشهر من عام 1924، رحل فرانز كافكا عن أربعين عاماً. لكن متى سمعت باسم كافكا لأول مرة؟ لا أعرف بالضبط. كل ما أعرفه هو أني عندما كنت معيداً في كلية الآداب بجامعة حلب عام 1975، وأحضر نفسي بكل لهفة للطيران إلى فرنسا لإتمام شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث، كنت ألتقي أسبوعياً بوليد إخلاصي في مقهى الفندق السياحي، إذا لم تخني الذاكرة... كنا نتحلق حوله -نحن مجموعة الأدباء الشباب أو من يحضّرون أنفسهم لكي يصبحوا أدباء يوماً ما- وكان معه أحياناً أديب حلبي آخر معروف، هو جورج سالم. وقد فهمت أن هذا الروائي المرموق مختص بكافكا، أو يفهم عالمه جيداً أو يقتبسه في كتاباته أو معجب به في كل الأحوال. كان يبدو سوداوياً مثله، أو هكذا تخيلت. ولكني كنت دوماً أتحاشى كافكا هذا خوفاً من عقده الشخصية ودهاليزه السيكولوجية المرعبة. قلت بيني وبين نفسي: يا رجل، ألا تكفيك الكوابيس الشخصية والعائلية والسورية حتى تذهب إلى براغ وتستورد كوابيس جديدة؟ ألا تكفيك الكوابيس العربية؟ حياتك كلها كوابيس. والآن، ما كان ناقصنا إلا كابوس كورونا: الطامة الكبرى! ابحث عن كتاب متفائلين يدخلون الفرح والبهجة إلى روحك المحطمة وطفولاتك المدمرة.

ولكن من هو كافكا هذا يا ترى؟

باختصار شديد: لقد ولد في مدينة براغ، عام 1883، وفيها مات بمرض السل عام 1924، وهذا يعني أنه لم يعش أكثر من أربعين عاماً. تصوروا الوضع: أربعين عاماً فقط، ومع ذلك فقد زلزل الآداب العالمية!

ويبدو أنه كتب أعماله الكبرى في جو من الوحدة والصمت المطبق بين عامي 1912 و1924؛ أي خلال اثني عشر عاماً فقط. ولم يكن هدفه أن يصبح مشهوراً، أو ينال الجوائز والتشريفات، كان يريد فقط أن يعبر عما يعتمل في نفسه من هموم ومشكلات نفسية عصابية تؤرقه. كان يريد أن يعبر عن شيء واحد فقط: عدم قدرته على التأقلم مع الحياة. ولأنه غير قادر على الانغماس في الحياة كبقية البشر، فإنه أصبح كاتباً من الطراز الأول. لاحظوا المعضلة المحيرة هنا: إما أن تربح الحياة وتخسر الأدب، وإما أن تربح الأدب وتخسر الحياة؛ ليس كل الناس فيكتور هيغو الذي ربح الحياة والأدب في آن معاً!

والواقع أن الشيء الوحيد الذي كان يهمه في الحياة هو الأدب فقط الذي انشغل به إلى حد الهوس، وكان يقول: كل ما ليس أدباً يضجرني، بما في ذلك الحديث عن الأدب نفسه. كان يسقط على الأدب كل هلوساته وقلقه وجنونه ومخاوفه ورعبه.

وبالتالي، فالأدب كان عبارة عن علاج نفسي لشخصية كافكا، كان بمثابة التحليل النفسي الذي يشفيه من مرضه وأوجاعه، ولذلك كان يسقط على شخصياته الروائية كل مخاوفه وعذاباته الداخلية وعقده النفسية لكي يتخفف منها، ويرتاح ولو قليلاً. ولو لم يصبح كاتباً كبيراً لربما جُن أو انتحر، وبالتالي فالكتابة العبقرية أنقذته من الانهيار، أو عصمته من الانتحار.

لقد رفع كافكا الأدب إلى مستوى الدين المطلق، إذ أصبح ديدنه ومعبوده. وكان بذلك وريثاً لكبار الكتاب في القرن التاسع عشر، من أمثال بلزاك وجيرار دونيرفال وبروست وستندال ودوستويفسكي ونيتشه، وبقية العُصابيين الكبار.

ولكن هناك نقطة أخرى أساسية، بل وحاسمة، لا ينبغي إهمالها أبداً: فهؤلاء في معظمهم تعلقوا بالأدب بعد أن فقدوا إيمانهم بالمسيحية، دين آبائهم وأجدادهم؛ لقد أصبح الأدب دينهم وعزاءهم، بعد أن تراجع الدين في أوروبا وانحسر نتيجة صعود الحداثة والفلسفة الوضعية، وانتصار العصر الصناعي التكنولوجي.

وبالتالي، فالفراغ الذي خلفه انحسار الدين ملأه الأدب، بشعره ونثره. ولكن هل يستطيع الأدب مهما كان عالياً أن يؤمن لك تلك السكينة الرائعة والطمأنينة المطلقة التي يؤمنها الدين العظيم؟ سؤال مطروح على الحداثة الغربية وبإلحاح هذه الأيام، بعد أن غرقت أكثر من اللزوم في الشهوات والماديات والشذوذات... يضاف إلى ذلك أن كافكا كان يحتقر نفسه، ويزهد بها إلى أقصى الحدود. وكان يعاني من عقدة نفسية مزمنة، وهذا ما نكتشفه من قراءة مذكراته اليومية ومراسلاته الضخمة مع تلك الفتاة التي خطبها مرتين دون أن يتزوجها، وكانت تُدعى فيليسي باوير! فقد شرح لها القلق المرعب الذي يجتاحه من الداخل ولا يتركه يرتاح لحظة واحدة. وبالتالي، فإنه يخشى أن يقضي على حياتها وسعادتها إذا ما ارتبطت به. والغريب العجيب أن هذا ما حصل لكيركيغارد من قبله؛ كلاهما ترك حبيبته ليس كرهاً لها، وإنما خوفاً عليها!

هذا وقد ألقى كافكا بمسؤولية عقدته النفسية المزمنة على التربية الخاطئة التي تلقاها في مرحلة الطفولة الأولى، وعلى تلك العلاقة الصدامية العنيفة التي كان يتعاطاها مع والده. ومعلوم أنه كان يهابه ويخشاه؛ كان كابوسه الأول. وقد عد ذلك سبب مرضه النفسي العميق الذي لا يستطيع منه فكاكاً. ولذلك كان يكرهه كره النجوس. من يستطيع أن ينجو من طفولته؟ من يستطيع أن ينتصر على طفولته؟

وبالتالي، فكافكا كان يعاني من صراع داخلي متواصل مزمن، ولم يكن متصالحاً مع نفسه على الإطلاق. هذه نقطة أساسية لا ينبغي أن ننساها أبداً. وهذا هو السبب الذي دفعه إلى الغطس في الكتابة حتى أصبح أحد كبار الكتَّاب على مرّ العصور. ومن صفاته النفسية الثابتة أنه كان عدو نفسه الأول، وكان يجلد نفسه ويعذبها، ويتلذذ بذاك العذاب!

يُضاف إلى ذلك أنه كان في حالة صدام مع المجتمع السائد في عصره، وفي مدينة براغ تحديداً. والواقع أن كل شيء في حياة كافكا يحيلنا إلى هذه المدينة التي يدعوها التشيكيون بـ«الأم الصغيرة»، ولكنها كانت بالنسبة لصاحب رواية «المحاكمة» امرأة شرسة لا ترحم، وليست أماً حنوناً على الإطلاق.

كانت براغ في زمن كافكا عاصمة بوهيمية ومقراً للبلاط الملكي. وكانت مدينة صغيرة كوسموبوليتية من جهة، وإقليمية محلية من جهة أخرى. كانت تسكنها أقلية ألمانية تنتمي عموماً إلى البيروقراطية العليا الحاكمة، ولا تربطها بألمانيا إلا اللغة. أما الأغلبية فكانت مؤلفة من الشعب التشيكي العامل الكادح الصابر. هذا بالإضافة إلى اليهود الخارجين لتوِّهم من الغيتو القديم الذي يعود إلى القرون الوسطى، وإليهم ينتمي كافكا من حيث الولادة. وقد كانوا يمارسون عموماً المهن التجارية والليبرالية، ولكنهم كانوا يتعرضون للتمييز الطائفي والعنصري أحياناً من قبل الأغلبية المسيحية الأوروبية الشقراء عموماً.

هذه هي الفئات الثلاث التي كانت تسكن براغ في بدايات القرن العشرين. وكانت تفصل بينها حدود اللغة والعادات والتقاليد والمكانة الاجتماعية. وكان الألمان يحتلون قمة الهرم الاجتماعي في المدينة، والتشيكيون أسفل الهرم، واليهود في الوسط.

وعندما ينتقل كافكا من حي إلى آخر في المدينة، كان يشعر وكأنه انتقل من عالم إلى آخر! فكل فئة كانت مغلقة على نفسها معزولة عن الفئات الأخرى تماماً، كما هو عليه الحال في مشرقنا العربي: هذا حي للعرب، وهذا حي للأكراد أو للأرمن أو للسريان أو للشيعة أو للسنة... إلخ. وهذا الاحتقار المتبادل، أو العداء المستحكم بين مختلف الفئات، كان يشعر كافكا بالخوف والقلق. وفي بعض الأحيان، كان يشعر بأنه يعيش في منفى، لا في وطن. فالآخرون ينظرون إليه شزراً، وربما يعتدون عليه أو يضربونه، إذا ما خاطر بنفسه ودخل حارتهم مثلاً.

لقد ضغط هذا الوضع الاجتماعي المزعج بكل ثقله على حياة الكاتب الكبير، وجعله يشعر بالتمزق بين عدة انتماءات طائفية وعدة لغات. صحيح أنه كان يكتب بالألمانية، ولكن لغة اليديش اليهودية كانت تحاصره أيضاً، وكذلك لغة البوهيميين التشيك. وبالتالي، لم يكن يشعر بأنه يمتلك لغة وطنية أو قومية خاصة به؛ كان ضائعاً بين اللغات والديانات والانتماءات والحارات.

والواقع أن الصعوبات الداخلية والخارجية دمّرت حياة كافكا، وجعلته يعيش حالة مستمرة من الحرب الداخلية. لا ريب في أنه كان يشعر في شبابه الأول بالانتماء إلى الألمان، لغة وثقافة وتاريخاً، وكان مشبعاً بقراءة غوته وكبار الكلاسيكيين الألمان. وبالتالي، كان يطمح إلى تقديم عطائه الخاص عبر الأدب الألماني الكبير، ولكن صعوبات الحياة اليومية كانت تعترض طريقه، وتمنعه من تحقيق طموحاته. فوظيفته التي كان يكرهها جداً كانت تأكل معظم وقته، ولا تترك له إلا النذر اليسير من الوقت للأدب.

ولذا، كان مضطراً لممارسة الكتابة ليلاً، أي بعد عودته من الوظيفة. وهذا ما أدى إلى تدمير صحته، وإصابته بمرض السل. ولكن الصراع تفاقم كثيراً عام 1912، وتحول إلى خيار وجودي، فقد التقى آنذاك بالفتاة التي أحبها وخطبها مرتين، ثم تخلى عن فكرة الزواج في آخر لحظة، كما ذكرنا. والواقع أنه وجد نفسه أمام خيار صعب جداً: فإما أن يتزوج ويشكل عائلة وينجب الأطفال ويتخلى عن الأدب، وإما أن يدوس على قلبه وعواطفه وحبه ويكرس ذاته كلياً للأدب.

وفي نهاية المطاف، اختار الحل الثاني. وقد كلفه ذلك غالياً من الناحية العاطفية والإنسانية؛ لقد دمره هذا الصراع الداخلي لأنه تخلى عن المرأة التي عشقها عشقاً جنونياً، مفضلاً عليها الكتابة الروائية والأدب. لقد شعر بالذنب إذ حسم خياره في هذا الاتجاه. ولكن هل كان بإمكان شخص مثل كافكا أن يعيش بشكل طبيعي كجميع البشر؟ هل يمكن أن تتخيل نيتشه وهو يكرج العربة وفيها الطفل إلى جانب المدام؟ عيب، شيء مخجل، من رابع المستحيلات.

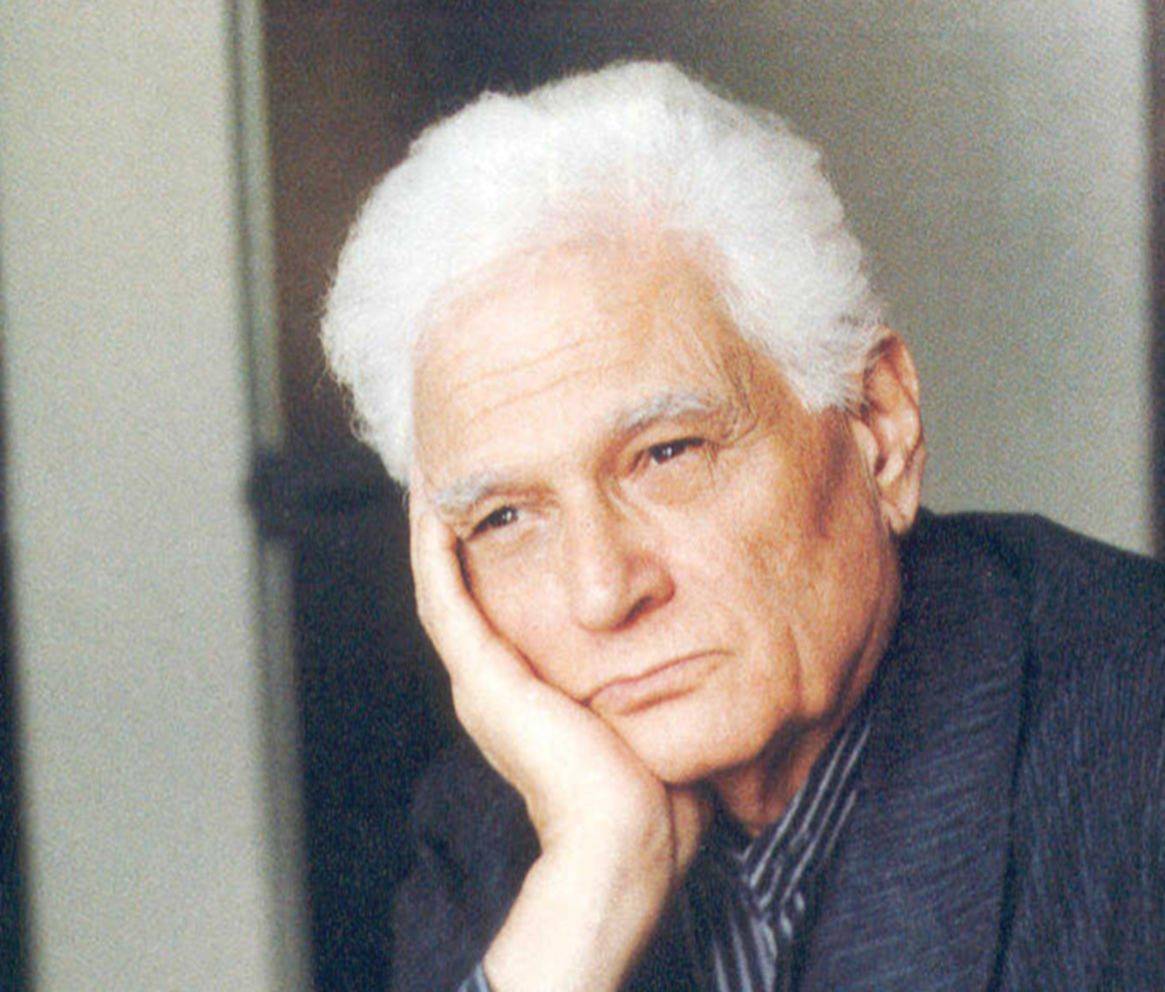

كافكا... كوابيس العزلة والصمت

رحل في الأربعين قبل 96 سنة بعد أن زلزل الأدب العالمي

مشهد من فيلم «كافكا» للمخرج الأميركي ستيفن سودربيرغ 1991

كافكا... كوابيس العزلة والصمت

مشهد من فيلم «كافكا» للمخرج الأميركي ستيفن سودربيرغ 1991

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة