رحاب أبو زيد، التي تعمل في شركة «أرامكو» السعودية النفطية اختصاصية علاقات إعلامية، بدأت الكتابة مبكراً، عام 1996، بنشر المقالات في الجرائد والمجلات.

صدرت لها خمسة كتب، بينها روايتها الأولى «الرقص على أسنة الرماح» الصادرة عام 2010، تلاها كتاب «بجناح واحد»، وهو مجموعة من الرسائل الوجدانية، كتب مقدمته الكاتب الراحل نجيب الزامل، ثم أصدرت كتاباً ضم مجموعة مقالات ومشاركات صحافية سبق نشرها في الصحافة المحلية، وحمل الكتاب عنوان «بتوّنس بيك». كما صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان «حليب وزنجبيل»، وصدرت روايتها الثانية «كيرم» عام 2018، عن دار ملهمون.

ورغم المحتوى الرصين الذي تتميز به كتابات رحاب، فإنها تختار عناوين لكتبها يبدو بعضها صادماً، مثل عنوان: «بتوّنس بيك»، لكتاب ضمّ مجموعة كبيرة من مقالاتها المتعددة في الصحافة خلال الفترة من 1997 حتى 2015، ويقع الكتاب في 500 صفحة، وصدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون. والعنوان «بتوّنس بيك» مقطع من أغنية مشهورة للفنانة وردة الجزائرية، كذلك روايتها الثانية «كيرم» التي يرمز اسمها إلى لعبة شعبية معروفة، ومجموعتها القصصية «حليب وزنجبيل»، وفي ردّ على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن سرّ هذه العناوين التي تختارها على رأس مؤلفاتها، تقول رحاب أبوزيد: «أقدم العنوان كلغز ومفتاح للغز في الوقت ذاته. العنوان يفسر مغزى النص أو يتممه، أو هكذا يفترض، ففي (كيرم) مفردة واحدة كانت بحجم حبة البندق تختبئ وتنكشف في قلب قطعة شوكولاتة لصالح متذوق واحد، هو القارئ الذي يستطيع فك شفرة العنوان وارتباطه بالحكاية».

وتكمل قائلة: «أستمتع بالمناسبة عندما تتنحى (ال) التعريف عن اعتبار نفسها نجمة الحفل، ففي عنوان روايتي الأولى (الرقص على أسنة الرماح)، يطل العنوان جامعاً شتات المعنى لتخصيص الرقص، لم يكن بالإمكان الاكتفاء بالرقص وحده كمفردة، ثم يشتت ما جمع في (الرماح) بعيداً عن المعاني المباشرة للكلمات؛ تستحوذ عليّ وتأسرني الطاقة الكامنة في المفردات، وأومن أنها قادرة على حمل القارئ لأبعاد أخرى غير معانيها، لذلك السمع يسيطر على الحواس».

ونسألها: ألا تبدو العناوين وكأنها استراحة أفكار، وليست مدخلاً لعالم روائي متشابك الأحداث؟

فتجيب: «كي أتجنب هذا الظن، أحاول التحرر من وطأة ما يجذب الجماهير، لا أسعى مطلقاً للوصول لإعجاب كل الجماهير. من هنا أبحث عن كيفية الخروج عن السياق العام السائد، من أفكار نمطية تقليدية يتعامل بها المتلقي تلقائياً، دون طرح تساؤل مهم: كم من أعمال استندت إلى صاروخية وجدلية العنوان، ثم كشفت عن محتوى ردئ!».

وحظيت رواية رحاب أبوزيد الأولى (الرقص على أسنة الرماح) باهتمام في المغرب العربي، وترجمت للغة الفرنسية، وهي رواية تحمل همّ المرأة المكافحة رغم القيود والتقاليد الاجتماعية المكبلة لحركتها، التي تقاوم نزعة التسلط الأبوي لمجتمع ذكوري لا يمنحها الفرصة للتعبير عن ذاتها، رواية استغرق تأليفها نحو عشر سنوات، وجاءت بلغة شاعرية وإطار فني، إلى جانب عمق فكري وفلسفي.

قضية المرأة تتكرر، وإن بشكل مختلف، في روايتها الثانية «كيرم»؛ تعيد المؤلفة التذكير بقضية المرأة من خلال بطل الرواية الذي يتنقل بعلاقاته النسائية بين مجموعة من الفتيات، تعبيراً عن استغلال ذكوري ضارب في الفوضى، وهي تطرح سؤالاً مصيرياً عن مفهوم الخيانة، والحبّ، وتسليع جسد المرأة.

سألت رحاب أبوزيد: أين تصنفين روايتك «كيرم»... هل هي شكل من الأدب الاجتماعي - الرومانسي أم هي محاولة لاقتحام «التابوه»؟

أجابت: «إنني أبحث عن قارئ يقبلني دون تأطير، ويقرأني دون تصنيفات وأحكام مطلقة. هل تصدق أن قلة هم الذين التقطوا الحس الساخر في العمل، وهم فقط الذين أدركوا أنه كوميديا سوداء بأسلوب خفيف قصير، وإن كان لا يخلو من كثافة وملامسة مناطق شديدة الحساسية».

لكن ثمة جرأة في تناول بعض الموضوعات «الجنس مثلاً» التي تظهر في أجواء الرواية، رغم أن توظيف هذا «التابوه» أصبح مستهلكاً في موضة روايات بداية الألفية، ثم تلاشى، لكن رحاب أبوزيد لا ترى ذلك: «هل تصدقني لو قلت لك إن مكاشفة الشخصيات لأنفسها، سواء أمام مرآة أو صديق أو قارئ متربص، هي أكثر خطورة من التابوهات المتفق عليها، تخيفني المشاعر الصادقة وانزياحات طبقات الكذب التي انسجمت معنا وانسجمنا معها حتى لا يكاد يبين الخيط بين الزائف والحقيقي.

عندما قررت كتابة (كيرم) جاءت نتيجة لحظة اهتزاز قوي اعتراني في مواجهة الذاكرة المثقوبة، والاستسلام الذي ألمسه من حولي للنسيان، وكأن النسيان هو الأصل والتذكر هو الاستثناء! كانت نتاج تبدل مكانيّ: الغربة والائتلاف، بفعل التلاعب الزمني والثقافي في وعي البشرية بالقيم الثابتة التي رسختها التربية والخرافات».

وتكمل قائلة: «رواية (كيرم) هي في حسباني رواية معاصرة تشاكس اختياراتنا وضمائرنا، قراراتنا الواعية وغير المدركة. أما فيما يتعلق بالموضة، فأنا لا أتبعها في سلوكياتي اليومية حتى أتبعها في كتابتي؛ منطقتي الحرة».

سألتها: بالنسبة إليك، ماذا يعني لك بصفتك كاتبة أن يجئ السرد على لسان رجل، أو تدور حول سيرة ذكور يعيشون علاقات متشابكة؟!

تقول: «ارتبطت مهمة التفكير بعقل الرجل، وتدفق الإحساس بقلب المرأة، وللخروج بعمل فكري بامتياز كان لا بد من استحضار شخصية وصوت الرجل الذي لا يقل في معاناته عن المرأة في مشاعره، لكنه يبرع في إخفائها والهروب من مواجهتها، هناك صدام مقصود بين مقتضيات العقل وصراعات القلب. سلطان الذكورية ينهار هنا، ويثبت أنه ليس بأفضل حال في المعارك التي تخوضها الأنوثة. استعمالي لشخصية ذكورية بطلاً للعمل يجيء لطرح التساؤل حول ماهية الضحية في المجتمعات العربية، وإعادة تعريف المدين والمدان في كل هذا الزخم من التشابك النفسي للإنسان عموماً، بغض النظر عن نوعه».

لكن ماذا أضافت هذه الرواية لتجربة رحاب أبوزيد؟ تقول: «أضافت كثيراً من الجرأة والصعود لمستوى آخر من الصدق والحدة والرهافة، فأداة الكتابة الروائية تحديداً هي شعوري بالفكرة، وفكرتي حول الشعور، ودورانهما في مدارات متلازمة متوازية لا تصطدم لزمن معين إلى أن يُقدّر لها الالتقاء في نقطة ما، سواء أدى ذلك لظهور مذّنب (هالي) في النص أو اختفاء كوكب المشتري. لقد استطعت اكتشاف عقلي الشعري الذي يصفه الشاعر العراقي خزعل الماجدي بالعقل الرابع للعقل الديني والفلسفي والعلمي، بل ويتقدم عليهم بصفته مركز انطلاق للجمال والإبداع، أنا أتفق تماماً مع الشعر بصفته ناتجاً إنسانياً يعكس دمج عبقري بين العقل والقلب، ولا أعيد إنجازات العلوم للعقل والشعر للقلب، وهذه من التصنيفات المريضة، فالعالم لولا حدسه وإيمانه بالميتافيزيقيات والماورائيات لما اخترعوا المجهر! والشاعر هو رسول الميتافيزيقيات، فكم أساء هذا الفصل للأدب بإيعاز ابتكاراته إلى القلب وحده!».

رحاب أبو زيد: أحاول التحرر مما يجذب الجماهير وأسعى إلى الخروج عن السائد

قالت إنها استطاعت اكتشاف عقلها الشعري من خلال الرواية

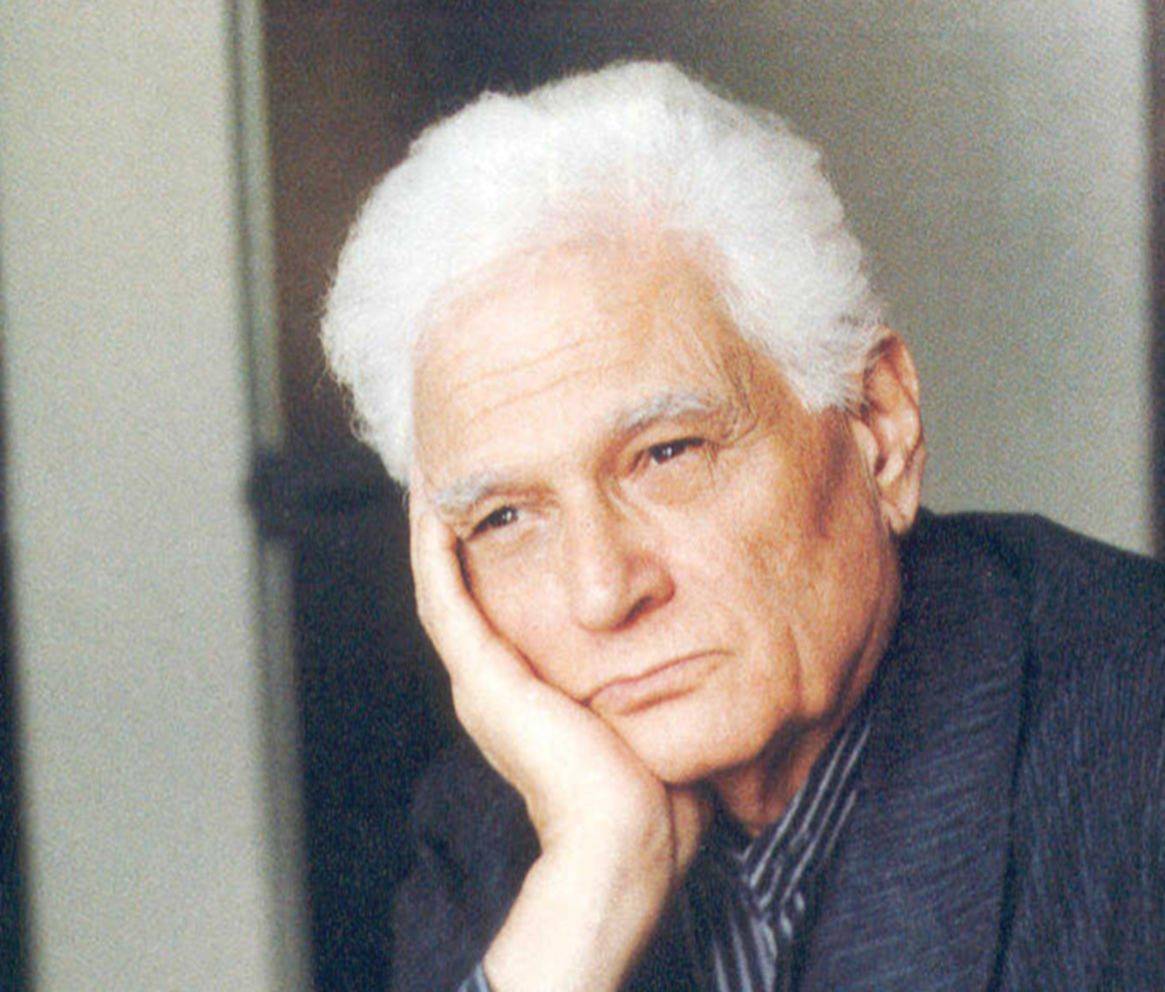

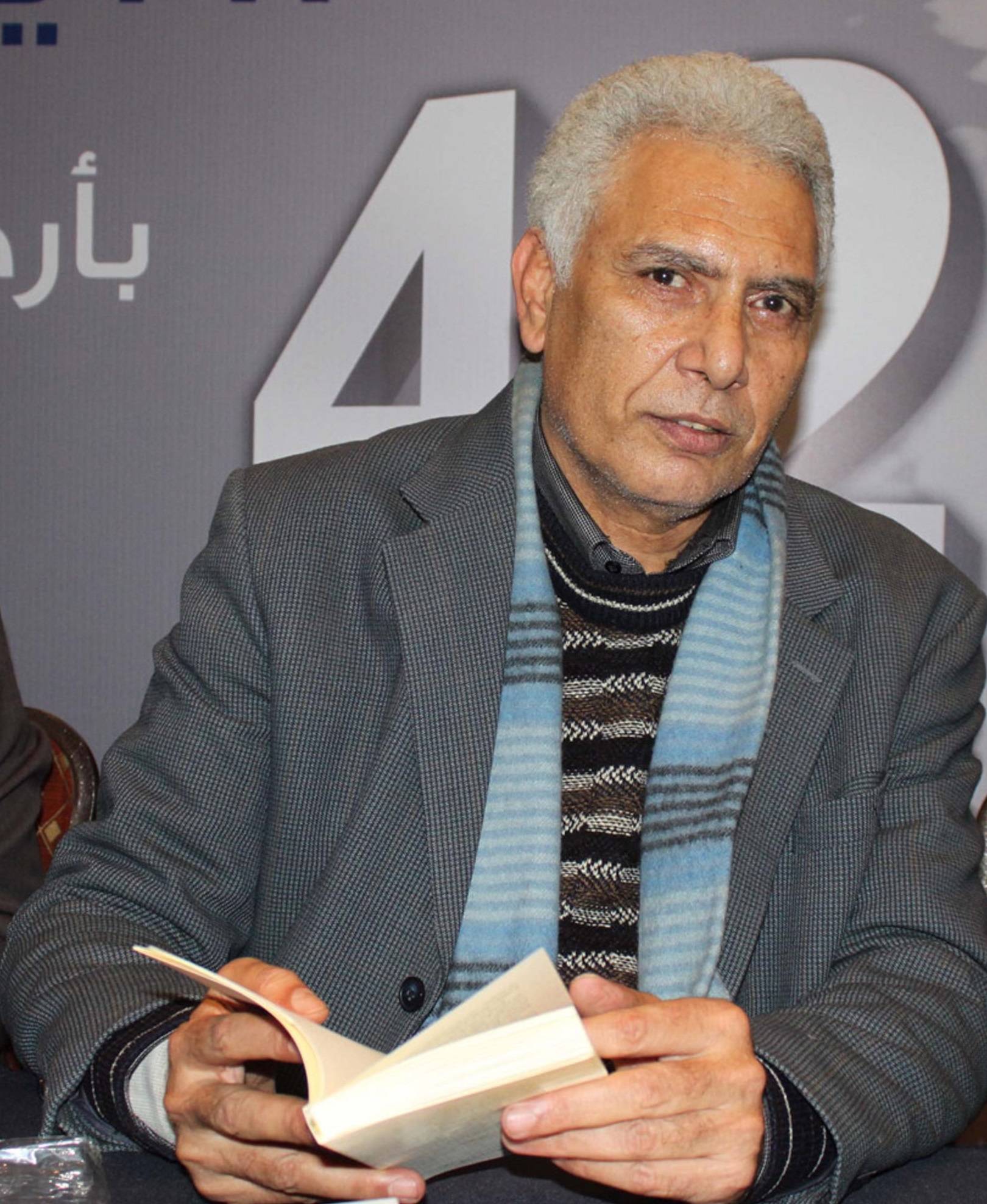

الروائية السعودية رحاب أبو زيد

رحاب أبو زيد: أحاول التحرر مما يجذب الجماهير وأسعى إلى الخروج عن السائد

الروائية السعودية رحاب أبو زيد

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة