قبل عقد من اليوم، بدأ العلماء في استكشاف مجال «علوم الجينات التغذوية» nutrigenomics الواعدة، مدعومين بنجاح مشروع «الجينوم البشري» وانخفاض كلفة التسلسل الجيني. لكن، هل يمكن للتغذية الشخصية، مزوّدة بالمعلومات اللازمة عن حمض الشخص النووي، أن تساعد في الوقاية وحتى العلاج من الأمراض المرتبطة بالغذاء؟

فروقات جينية

إن النتائج الصادرة عن دراسات أجريت في هذا الإطار في جامعات كثيرة، أهمّها هارفارد وستانفورد كانت مقنعة؛ إذ تبيّن أن الفروق الجينية تعرّض الأفراد إلى خسارة معدلات مختلفة من الوزن نتيجة اتباع أنواع مختلفة من الحميات الغذائية. وأدت هذه النتائج إلى نشوء سريع لسوق قيمتها ملايين الدولارات تعتمد على تسويق حميات غذائية عمادها الحمض النووي DNA - based diets.

لكن الأبحاث المتتابعة فشلت في إظهار أي فروق نسبية لافتة في خسارة الوزن بين الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد الذين يتناولون «الغذاء الصحيح والمناسب لنوعهم الجيني» وبين الآخرين.

في الحقيقة، إن التوصل إلى تأثير الجينات على السمنة كان ولا يزال صعباً؛ مما دفع بالكثير من الدراسات إلى اعتماد نسب مئوية عشوائية تتراوح بين 35 و85 في المائة. وتوصل خبراء التغذية ومنذ زمن بعيد إلى نتيجة مفادها أن استراتيجيات خسارة الوزن تختلف بين شخص وآخر، وأن الأفراد يظهرون فروقاً صادمة في استجاباتهم لمختلف الحميات الغذائية. ولكن ما هو سبب الاختلاف الكبير في عملية التمثيل الغذائي للفرد الواحد؟

بهدف الإجابة عن هذا السؤال، بدأ تيم سبيكتر وسارة بيري، المتخصصان في علم الوبائيات من جامعة «كينغز كوليدج» في لندن، بالتعاون مع أندرو تشان من كلية الطب في جامعة هارفارد، بحثاً جديداً وطموحاً. ويعتبر هذا البحث الذي انطلق العام الماضي ويحمل اسم «بريدكت» Predict (توقّع)، الدراسة العلمية الأكبر والأكثر شمولية في العالم للبحث في الاستجابات الفردية تجاه الغذاء.

نظام غذائي شخصي

وللمرة الأولى، وثّقت النتائج الأولية لهذه الدراسة والتي عرضت أخيراً في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للتغذية، اختلافات كبيرة ومفاجئة في فاعلية معالجة المشاركين للدهون والكربوهيدرات، حتى بين التوائم المتطابقة. كما أظهرت أن فاعلية التمثيل الغذائي لنوع محدد من الطعام لدى شخص معيّن ليست مؤشراً على شكل استجابة الشخص نفسه لنوع طعام آخر.

رأى إريك توبول، عالم الجينات من معهد «سكريبس ريسرتش ترانزليشنل» في لا جولا، كاليفورنيا، والذي لم يشارك في الدراسة، أن «العلماء يقتربون أكثر من إمكانية تزويد كل فرد بالنظام الغذائي المثالي المناسب له. لم نصل بعد، لكن الدراسة الجديدة تشكّل خطوة كبيرة أخرى نحو هذا الهدف».

عمل سبيكتر لسنوات على استكشاف أسباب الفروق الفردية لجهة خطر الإصابة بالأمراض، ومن بينها تلك المرتبطة بالغذاء. وفي عام 1992، أنشأ سجلّ «توينز يو كي» البحثي الذي يضمّ اليوم أكثر من 13000 توأم متطابق وشقيق. واستنتج الباحث أن الجينات تساهم بـ70 في المائة من خطر إصابة الفرد بالسمنة.

بعد هذا النجاح، بدأ سلسلة من الدراسات التي تهدف إلى تحديد العوامل التي تؤثر على نسبة الـ30 في المائة المتبقية. في عام 2014، أطلق سبيكتر مشروع «ذا بريتيش غات» British Gut project الذي يضمّ عدداً كبيراً من المشاركين، لفهم تنوّع ميكروبات الجهاز الهضمي واستجابتها لتدخلات غذائية مختلفة وتأثيرها على الوزن، ولاحظ أنه حتى التوائم المتطابقة في السجل المذكور تتشارك نحو 50 في المائة فقط من بكتيريا الأمعاء.

دراسة بريطانية

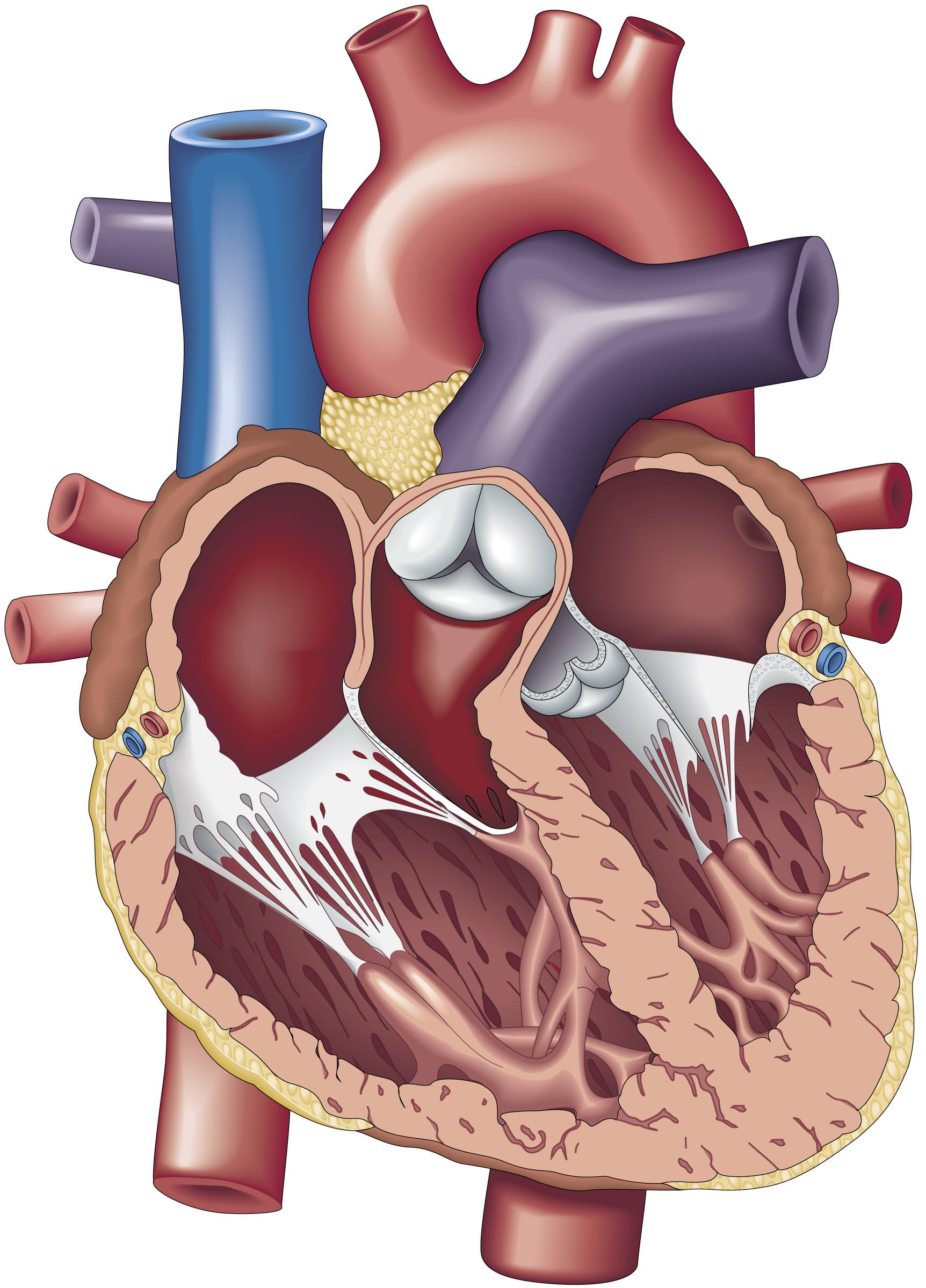

بعدها، بدأ سبيكتر في مشروع «بريدكت» لمعرفة كيف تساهم اختلافات استجابة الأفراد للدهون والنشويات في السمنة. والمعروف أن تناول أطعمة تحتوي على الدهون والكربوهيدرات يؤدي إلى ارتفاع وهبوط معدلات الغلوكوز والأنسولين والدهون الثلاثية في الدم. بدورها، تسبب الارتفاعات العالية والمتكررة والطويلة الأمد منها في الالتهابات وزيادة الوزن وأمراض القلب والسكري.

شملت الدراسة 700 توأم متطابق و300 متطوّع بريطاني، إلى جانب 100 مشارك من الولايات المتحدة، وجمعت بيانات حول جميع العوامل التي قد تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، ومنها النبيت الجرثومي المعوي، ومدّة النوم، والتمارين الرياضية، وتركيبة الجسم الدهنية. لكن النتائج الأولية حلّلت ارتفاع وهبوط معدلات الأنسولين والغلوكوز وثلاثي الغليسريد في الدم فقط بعد تناول المشاركين وجبات موحّدة.

استنتج الفريق أن الجينات تلعب دوراً محدوداً في كيفية معالجة الإنسان للدهون والكربوهيدرات. وتبيّن أن نحو نصف معدّل ومدّة مستوى غلوكوز ما بعد الوجبة في الدم ارتبط بالتأثير الجيني مقابل أقلّ من 30 في المائة لمستويات الأنسولين والدهون الثلاثية بين التوائم المتطابقة. ويبدو أن العوامل الأكثر تأثيراً على التمثيل الغذائي في الجسم مرتبطة بالمحيط كالنوم والتوتر وممارسة الرياضة وتنوع وكثافة النبيت الجرثومي المعوي لكلّ فرد.

من جهتها، قالت بيري، إن «هذه النتائج مثيرة للاهتمام بالنسبة للعلماء والأفراد؛ لأنها أظهرت لنا أن الأمر غير مرتبط بالجينات، وبالتالي يمكن تغييره».

وشرحت أن حصة الكربوهيدرات والدهون في وجبة ما تقف خلف 40 في المائة فقط من استجابة الشخص لهذا الطعام. كما تدعم هذه النتائج «الرسالة القائلة إننا يجب أن نركّز على منطلقات متكاملة في أسلوب حياتنا بدل الاعتماد على الأطعمة والأغذية الفردية».

لم تظهر الصورة المفصلة لاختلافات التمثيل الغذائي إلّا أخيراً نتيجة انتشار التقنيات كالتعلّم الآلي وأجهزة الاستشعار القابلة للارتداء والتسلسل الجيني؛ مما ساهم في تصاعد الاهتمام بهذا المجال. وفي فبراير (شباط)، أطلق المعهد السويسري الاتحادي للتكنولوجيا في لوزان، دراسة كبيرة ستستمر لسنوات كثيرة للبحث في التغذية الخاصة أو الفردية.

من جهته، قال تيم كولفيلد، الذي يشارك في دراسات القوانين والسياسات الصحية في جامعة ألبرتا في كندا، إن «هذا البحث مذهل ومهمّ. لكن إذا أراد التاريخ أن يقول لنا شيئاً، سيقول لنا إنه على الأرجح لن يؤدي إلى تطوير مجال التغذية».

مقاييس غذائية

وأضاف، أن المقاييس الغذائية للنظام الغذائي الصحي معروفة جيداً وتوصي بالتركيز على تناول الحبوب الكاملة والخضراوات الورقية الخضراء وغيرها، وما يكفي من الزيوت الصحية والمأكولات البحرية، إلى جانب التخفيف من اللحوم الحمراء والنشويات المكررة. لكن المشكلة، على حدّ تعبير كولفيلد، ليست في أن الإرشادات خاطئة أو غير مناسبة للأفراد، بل بعدم التزام الناس باتباعها. ونبّه الباحث إلى أن مجرّد التركيز على خيارات الشخص الغذائية أو عملية التمثيل الغذائي لديه قد يؤدي إلى تشتيته عن عوامل مهمّة أخرى تساهم في وباء السمنة، لافتاً إلى «الدور الذي قد تلعبه أشياء كثيرة معقّدة مرتبطة بمحيطنا والاقتصاد الاجتماعي والبيئة الغذائية والتسويق ومستوى نشاطنا... الكثير من الأشياء».

يمكن القول إن «بريدكت» كدراسة لا تزال في مراحلها الأولى، أي مهما كثرت التوصيات الفردية التي تقدّمها، لا تزال تفتقر إلى الدليل الذي يثبت أنها قادرة على تحسين صحة الشخص أكثر من الإرشادات الغذائية المعتمدة... لكن ما يميزها هو أن إطارها ودقتها يعتمدان لأول مرة.

من جهته، قال توبول، من كينغز كوليدج، إن «الدراسة لا تزال في حاجة إلى المزيد من العمل والجهود، وهي لا توازي دراسات الوقاية من أمراض القلب أو السرطان أو غيرها من المشاكل. لكن هذا لا ينفي أن النجاح في تحويل (الطعام إلى دواء) سيكون إنجازاً مهماً».

وللوقت الحالي، قدّم كولفيلد نصيحة غير تقنية مفيدة للأشخاص الباحثين عن تغذية خاصة: راقبوا في كل مرة تدخلون فيها الحمّام وزن أجسامكم على الميزان، مشيراً إلى أن «هذا الرقم أكثر مصداقية ودلالة على صحتكم المستقبلية من أهم المعلومات التي قد تحصلون عليها من الشركات التي تستهدف المستهلك مباشرة».

- خدمة «نيويورك تايمز»