في البدء كانت «بيوتٌ من تراب»، رواية كتبها الراحل عبد الرحمن الوابلي، تتناول التحولات السريعة التي شهدها المجتمع السعودي في نجد أولاً، ثم في بقية أرجاء البلاد... لكنها تحوّلت إلى «العاصوف» في أشهر مسلسل درامي رمضاني تعرضه الشاشة الصغيرة كل مساء.

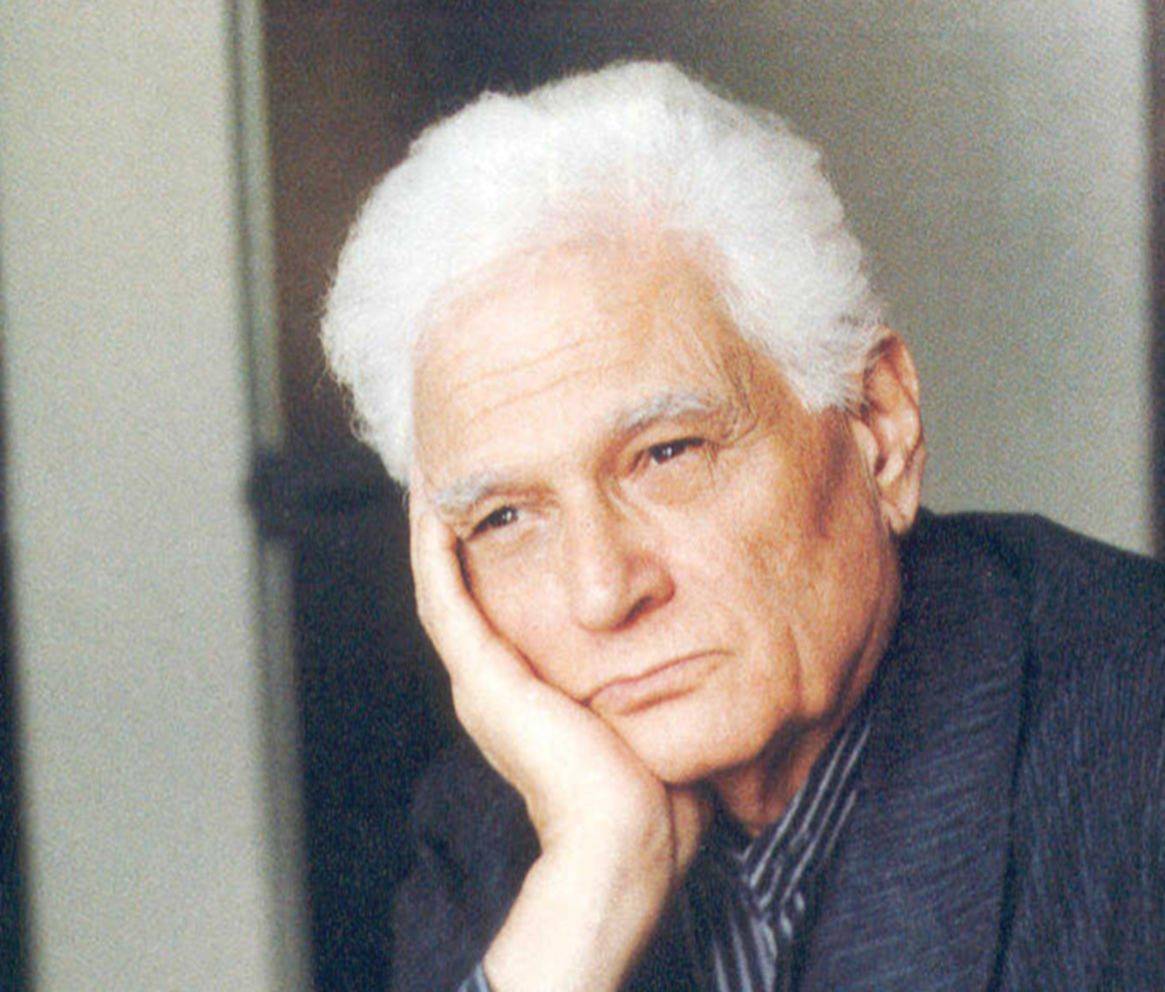

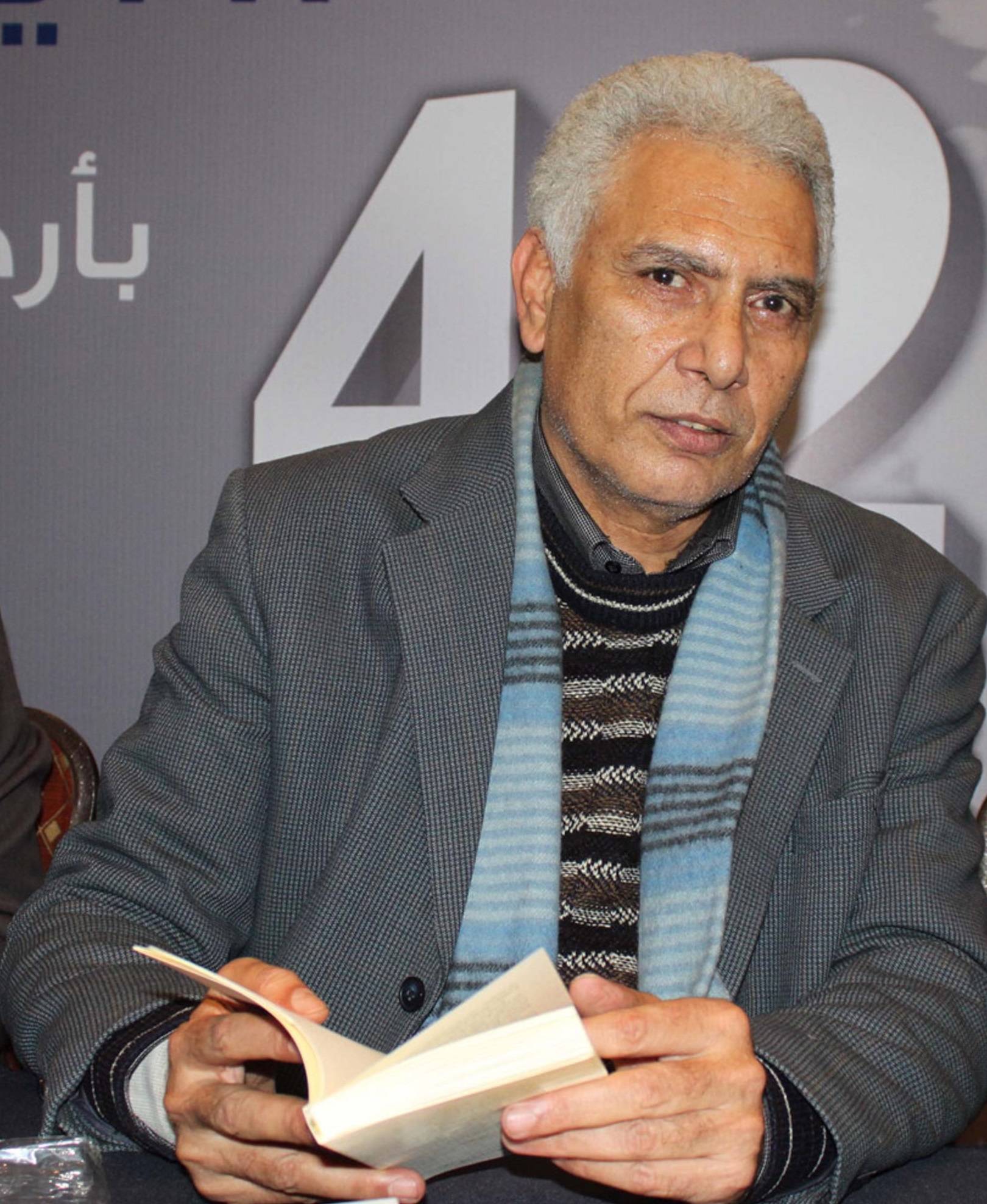

المسلسل الذي كُتب بروح العبقرية وبشجاعة نادرة من مثقف رصين هو الراحل عبد الرحمن الوابلي اختار أن يصوّر طبيعة المجتمع السعودي وعفويته وبساطته وأسلوب حياته التقليدي غير المعقد والعلاقات المتناسقة بين أفراده وحضور المرأة الطبيعي وأنماط المعاش والإنتاج وإقباله على الحياة. لكن هذا المجتمع شهد ما عُرف بـ«العاصوف» الذي هزّ كيانه وأدى إلى تحطيم صورته القديمة، وإحداث قطيعة مع هويته وتراثه وثقافته، وإحلال صورة مختلفة تتسم بالقسوة والتدين في آن واحد.

تطوران مهمان يرصدهما «العاصوف»: الطفرة النفطية التي مثّلت ذروة التحولات التي شهدتها البلاد مع ارتفاع دخل الدولة من البترودولار (1969)، وهي كانت البداية، لأنها فتحت البلاد على مداخيل عالية غيّرت طبيعة المجتمع وقوى الإنتاج وأدت إلى تدفق رساميل عالية وانتشر التعليم وتشكلت الطبقة الوسطى مع حركة هجرة داخلية وقيام المدن الكبيرة، مع ما يصاحب ذلك من تخلخل في أنماط العلاقات والمصالح...

التطور الآخر هو حركة تسييس الدين التي بدأت تدريجياً منذ أصبحت البلاد ملاذاً للتيارات الدينية العربية، وجاذباً لآلاف الطلاب الأجانب للدراسة في الجامعات الإسلامية... حتى صدمة حركة جهيمان واحتلال الحرم، وما تلا ذلك من انتشار أفكار الصحوة. المسلسل يرصد بهدوء التحولات السريعة للمجتمع، ولا يغفل التفاصيل التي تشكل طبيعة المجتمع وعفويته، ولذلك هاجمه البعض، بدعوى التعريض بقيم المجتمع وصورته الملائكية التي حرصت الصحوة على تشكيلها من خيال. الصورة القديمة بدت جذابة وقريبة إلى الطبيعة الإنسانية رغم فقرها وشح مواردها، أكثر من الصورة المشكّلة قسراً رغم طوباويتها.

«العاصوف» فكرة عبقرية، لأنه لم يُسرف ولم يبتذل ولم يتشبع بالخطابية أو التبرير أو التحريض... بساطته سرّ قوته، وهذا دليل على أن الأعمال الدرامية يمكنها أن تقدم إضافة هائلة للوعي وللثقافة وللمجتمع.

لا تنقصنا الأفكار لكي نقدم أعمالاً عظيمة، فـ«العاصوف» اتّكأ على رواية، مثلها أو قريب منها عشرات الروايات التي يمكن أن تصنع أعمالاً درامية جادة ومؤثرة.

أبرز الروايات السعودية المشهورة هي تلك الروايات التي تناولت التحولات الاجتماعية والسياسية والدينية، وفي طليعة الروائيين السعوديين الذين تناولت أعمالهم تأثير حقبة النفط في الخمسينات على تطور المجتمع وتشكل هوياته، عبد الرحمن منيف، في خماسيته «مدن الملح»، كذلك روايات تركي الحمد، وبينها ثلاثية «أطياف الأزقة المهجورة»: العدامة، والشميسي، والكراديب، والتي تناولت فترة الستينات بنحو خاص ونمو التيارات القومية واليسارية في وسط الشباب، والتأثيرات التي تركها المدّ القومي وما خلّفه من مواجهات وتصادم مع السلطات. ورواية «شقة الحرية»، للدكتور غازي القصيبي، والتي عرضت للتيارات السياسية التي شهدها العالم العربي والسعودية من بينها. فيما بعد وفي حقبة الثمانينات ونتيجة الصراع مع ما كان يُعرف بـ«الصحو»، برزت روايات تناول تلك الفترة بالنقد والتحليل، من بينها رواية «القارورة» ورواية «الحمام لا يطير في بريدة» ليوسف المحيميد، و«هند والعسكر» لبدرية البشر، ورواية «سورة الرياض» لأحمد الواصل، و«عرق بلدي» لمحمد المزيني، ليعود تركي الحمد مرة أخرى لسرد حسابات تلك المرحلة في روايته «ريح الجنة» مستفيداً من الوهج الذي خلّفته أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، في الولايات المتحدة، ومثله عبد الله ثابت في رواية «الإرهابي 20». أما أحداث الحرم المكي سنة 1979 واحتلال جهيمان للمسجد الحرام، فعرضت له رواية «بنت الجبل» لصلاح القرشي، ضمن جملة صراعات شهدتها المنطقة. روائيون قدموا أعمالاً عظيمة، كعبده خال ورجاء عالم ومحمد تراوري وليلى الجهني وآخرون... ولا يمكن بالطبع إغفال رواية «بنات الرياض» لرجاء الصانع، فرغم بساطتها فإنها فتحت الفضاء الروائي البسيط أمام عشرات التجارب اللاحقة في اقتحام التابوهات المغلقة في المجتمع، وبينها بالطبع عالم الفتيات وعلاقة البنات بالشباب.

نجح «العاصوف» لأنه أحسن اختيار الفكرة والنصّ والأداء... ونجح ثانياً، لأنه أتاح لهذا الجيل أن يشاهد صورة آبائه قبل أن تُختطف وتُستلب وتجري عليها البرمجة القسرية...

العاصوف الذي لا بد منه هو طي تلك المرحلة بكل أثقالها وأحمالها والتوجه نحو المستقبل.

8:26 دقيقه

«العاصوف» الذي لا بد منه!

https://aawsat.com/home/article/1722956/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%81%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87

«العاصوف» الذي لا بد منه!

«العاصوف» الذي لا بد منه!

مواضيع

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة