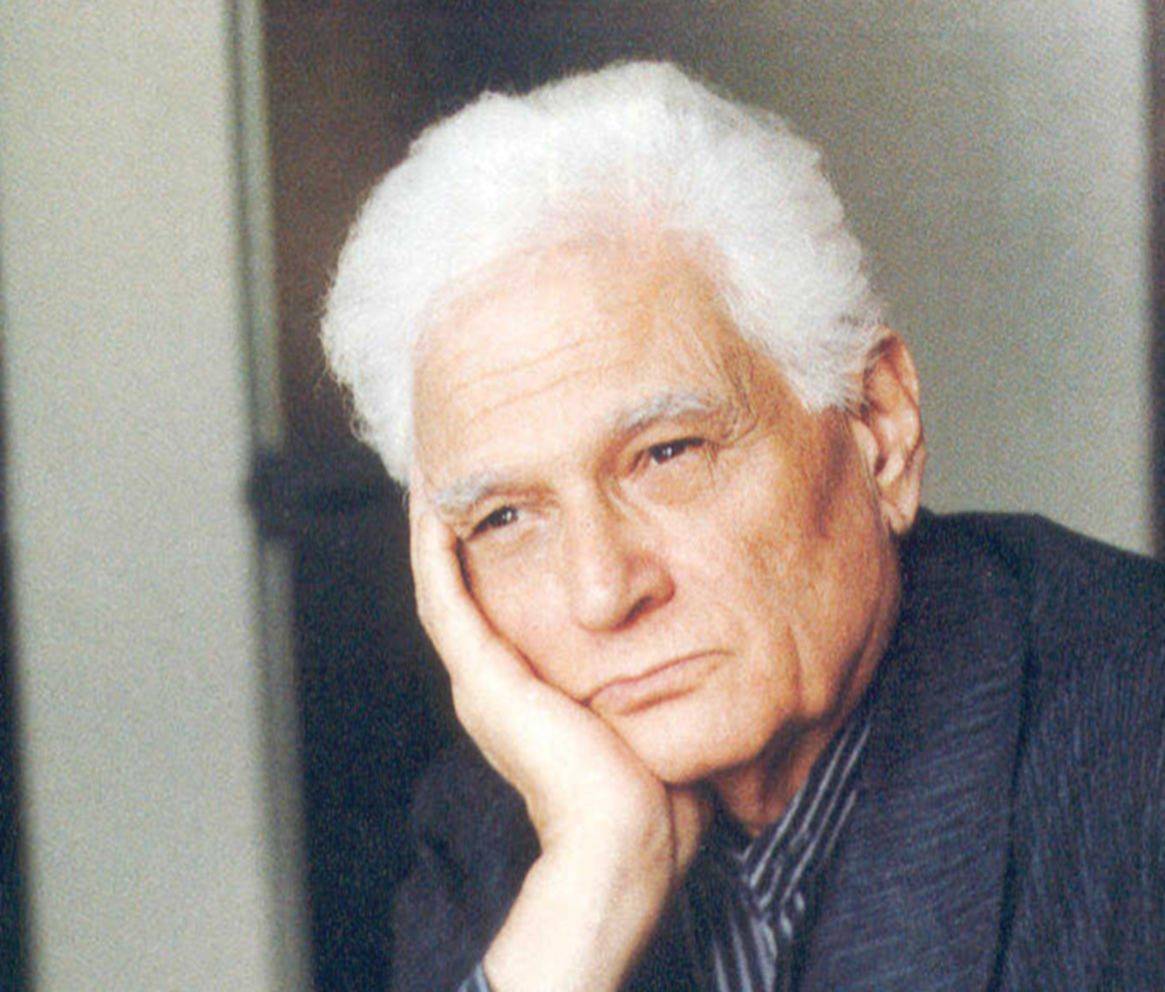

بعد أكثر من ثمانين عاماً على اغتياله في بداية الحرب الأهلية الإسبانية على يد رجال الحرس المدني بالقرب من غرناطة، «يعود» فيديريكو غارثيّا لوركا إلى المدينة التي شهد فيها النور، وكانت غربته وموطن مشاعره في آن معاً. يعود فيدريكو إلى الأرض التي كان منها ولم تكن منه، هو القائل «الميّت في إسبانيا حي كميّت أكثر من أي مكان آخر في العالم». يعود «الأندلسي الساحر» عبر دفاتره وكتبه ورسومه وأشيائه الصغيرة التي كان يحتفظ بها في غرفته بالمدينة الجامعية في مدريد، والتي وصلت إلى غرناطة لتستقرّ نهائياً في مركز لوركا الذي افتتح منذ ثلاث سنوات في المدينة التي ما زالت الجرح العربي الأعمق عبر التاريخ. «غرفة خاصة» هو عنوان المعرض الذي يضمّ مقتنيات الشاعر التي كانت محفوظة في «بيت الطلاب» الملحق بجامعة العاصمة، حيث أمضى لوركا أجمل سنوات حياته وأخصبها من 1919 إلى 1936، وأقام صداقات وطيدة مع رائد الفن السوريالي سلفادور دالي، والسينمائي لويس بونويل، وشعراء مثل آلبرتي وثرنودا وساليناس وخوان رامون خيمينيث ونيرودا.

كان فيديريكو سعيداً بالإقامة في «بيت الطلاب»، ويشعر أنه وجد المكان الذي يرتاح إليه بعيداً عن غرناطة التي كانت ضيّقة عليه، التي كان يقول إن فيها «أسوأ طبقة بورجوازية». وقد فتحت له مدريد أبواب العالم الخارجي عندما رافق السياسي والمفكّر فرناندو دي لوس ريّوس إلى نيويورك عام 1926 حيث أمضى فترة في جامعة كولومبيا وضع خلالها ديوانه الشهير «شاعر في نيويورك» الذي نشر بعد أربع سنوات. ومن هناك انتقل إلى كوبا لفترة قصيرة، ثم عاد إلى إسبانيا في عام 1931 متزامناً مع قيام الجمهورية الثانية التي كانت من أخصب الحقب الثقافية والفنية في التاريخ الإسباني الحديث.

لم تكن سهلة علاقة لوركا بالأمكنة، يتبرّم منها بسرعة ويشعر بالقلق كلما ضاق حوله المدى. ورغم ارتياحه إلى الإقامة في مدريد حيث كان يتواصل مع نخبة الشعراء والأدباء والفنانين في عزّ إبداعه وشهرته، كان حنينه إلى غرناطته الحمراء والغجرية يعتصر فؤاده باستمرار، ويشدّ أوتار شوقه إلى مراتع الطفولة وروائح البيت الأول. وقد كتب مرة إلى صديقه الشاعر لويس روساليس يقول: «أعتقد أن كوني من غرناطة هو الذي يجعلني أتعاطف مع المضطهدين... مع الغجري، والأسوَد... والمسلم الذي يسكن فينا جميعاً. في غرناطة عطر اللغز... عطر ما يكون رغم أنه ليس ممكناً... عطر ما لا وجود له، لكنه يترك فيك أعمق الأثر، لأنه ليس موجوداً».

عندما اندلعت الحرب الأهلية الإسبانية مطلع صيف العام 1936 كان فيديريكو في مدريد، وكان خائفاً كما أسرّ لأصدقائه وشقيقته مراراً. كان حائراً ومتردداً ماذا يفعل، ويلمس «الموت يتقدّم من كل الجهات»، إلى أن حزم أمره وقرر: «سأذهب إلى غرناطة، وليكن ما شاء الله». وفي غرناطة لم يتبدد خوفه، فلجأ إلى بيت صديقه الشاعر روساليس يختبئ عنده. لكن في صبيحة 16 أغسطس (آب) داهم رجال الحرس المدني الموالي للجنرال فرنكو المنزل، واقتادوا فيديريكو، وبعد يومين أعدموه رمياً بالرصاص بالقرب من شجرة زيتون عتيقة على قارعة طريق في إحدى ضواحي غرناطة.

كثيرة هي الأسرار التي ما زالت تحيط بملابسات مقتل لوركا والأسباب التي أدت إلى إعدامه. آخر المعلومات التي تكشّفت للباحثين من مصادر الأشخاص الذين شاركوا في الاعتقال والإعدام، وشهدوا تلك الأحداث وما زالوا على قيد الحياة، تفيد أن الهدف من القبض على الشاعر لم يكن قتله، بل الوصول إلى فرنانديس دي لوس ريّوس السياسي البارز الذي كان مناهضاً لفرنكو وصديقاً لفيديريكو الذي كان يعتبره كثيرون ابنه المدلّل.

رغم وجوده القصير لامس لوركا عند الشعراء والقرّاء وتراً لم يسبق لشاعر قبله أن لامسه. بعنف الوردة القانية والمتلاشية من شدّة الفوح لامسه، وبحرصه دائماً على السير حافياً فوق شفرة المقصلة، مأساوياً وباسماً، يائساً ومغرّداً، وخائفاً حتى النهاية. «... سوف لن نصل، لكننا ذاهبون» كان يقول، وراح يدفع بالقرّاء والشعراء إلى إعادة النظر في العلاقة بين الشعر والوجود، وبقي حتى اللحظات الأخيرة يغسل المأساة بالموسيقى، ويعجن الموت بالشعر. والرمزيّة التي كانت الخيط الحريري الأساس الرابط بين أعماله وحياته، أصبحت اليوم جزءاً من رمزية الشعر العالمية التي ينهل الكل من مُعينها.

منذ رحيل فيديريكو فجر ذلك اليوم الصيفي الحار كرّ خيطٌ رفيع من الدم حول غرناطة، يزنرّها بالسحر والجمال، ويخصّب مواسم البحث في إرثه المُبهر، ويدلّنا على الحياة التي وسعت كل الحيوات، وكان انطفاؤها هزيمة للإنسانية وجريمة تعود لزيارتنا كلما لمع ضوء القمر فوق حقول الزيتون، وبكت قيثارة بعيدة على ضفاف الليل.

8:21 دقيقه

لوركا يعود إلى غرناطة

https://aawsat.com/home/article/1274561/%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9

لوركا يعود إلى غرناطة

لوركا

- غرناطة: شوقي الريّس

- غرناطة: شوقي الريّس

لوركا يعود إلى غرناطة

لوركا

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة