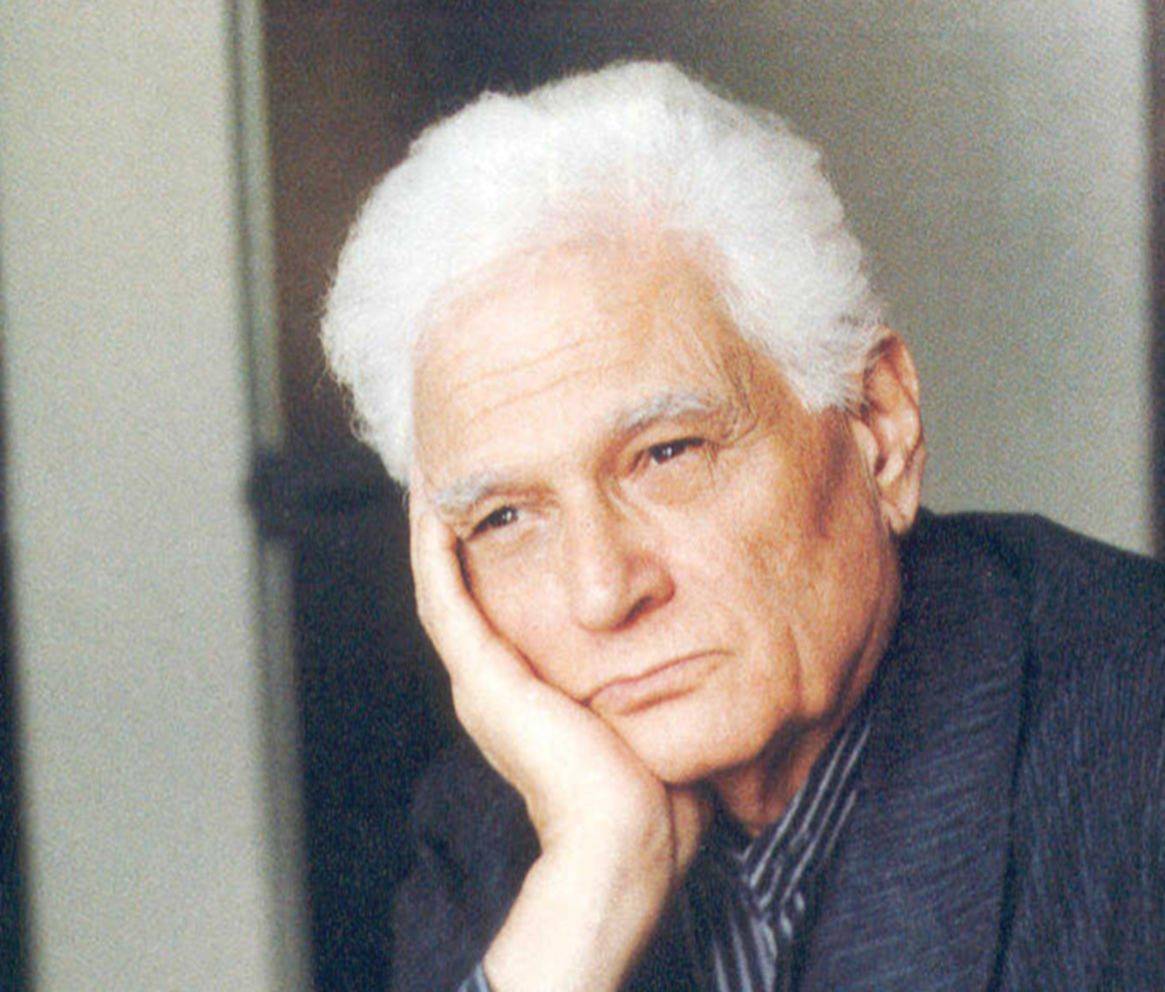

كرس الشاعر السعودي عبد الوهاب أبو زيد تجربة شعرية ناضجة، بدأها بالشعر الحديث، لكن سرعان ما عاد نحو كتابة «الشعر الرومانسي». وهو كاتب ومترجم أيضاً، صدرت له مجموعتان شعريتان: «لي ما أشاء» 2008، «ولا قبلها من نساء ولا بعدها من أحد» 2013، وكتابان مترجمان: «خزانة الشعر السنسكريتي» 2012، عن مشروع كلمة، و«لست زائراً عابراً لهذا العالم»، عن دار سما الكويتية، عام 2015.

التقينا به في الظهران، شرق السعودية، حيث يعمل في شركة أرامكو النفطية، وأجرينا هذا اللقاء:

- لماذا تأخرت ولادة ديوانك الأول «لي ما أشاء»؟

- تأخرت في نشر كتابي الأول «لي ما أشاء»، عام 2007، بسبب ترددي وتوجسي وقد تناقض موقفي حيال ما أكتبه من شعر. غير أنني حين استجمعت شجاعتي لنشر الكتاب (بدفع وإلحاح من صديقي الشاعر جاسم الصحيح)، اخترتُ أن أنشر ما كان يمثل تجربتي حينها من النصوص، وأرجأت نشر نصوصي السابقة لتلك التجربة، التي يغلب عليها الطابع الرومانسي وشعر الحب، لأنها كانت أقرب للتقليدية. وبعد ستة أعوام (2013)، نشرت ديواني الثاني الذي كان خالصاً لوجه الحب، وضم قصائد جديدة (زمنياً)، وما استبقيت عليها من قصائدي القديمة. وبفعلي هذا، ربما أكون قد خالفت ما يفعله الشعراء عادة، من نشر تجاربهم الأولى أولاً، ولعل تلك كانت ضريبة التأخر في النشر، ولكن هكذا كان.

- عادة يبدأ بالقصيدة التقليدية، أنت بدأت تكتب الشعر الحديث ثم عدتَ للأولى... كيف حدث ذلك؟

- حين كنتُ أصغر سناً وأقل وعياً، نفرتُ من كتابة القصيدة التقليدية، واتجهت لكتابة قصيدة التفعيلة الحديثة (أو هكذا أزعم وأظن)، انسياقاً مع ما كنت أتابعه وأعجب به من شعر الحداثة، ببعديها المحلي والعربي. ولكن نقطة التحول التي دفعت بي إلى الرجوع مرة أخرى لكتابة القصيدة التقليدية بين الحين والآخر، ربما كانت هي تعرفي وتعمقي في الاطلاع على تجربة الشاعر الكوني فيرناندوا بيسوا، هذا الشاعر الفريد والمتفرد في كل ثقافات وآداب العالم، فهذا الشاعر الذي نعرف الآن أنه كان يكتب بأسماء مختلفة، وبأساليب شعرية متفاوتة تتراوح ما بين الشكلين الكلاسيكي والحداثي، لم يجد غضاضة في أن يجمع في ذاته بين عدد من الشعراء، أو أن يكون شعراء عدة في آن واحد، حتى وإن بدا أحدهم مناقضاً للآخر فنياً. قد يرى بعضهم فيما أكتبه نكوصاً وتراجعاً في مسار التجربة، غير أنني أرى في ذلك غنى وتوافقاً وتعايشاً وتسامحاً مع الذات، ومع العالم.

- هل تعتبر نفسك شاعراً رومانسياً؟

- لا أدري إن كنتُ شاعراً رومانسياً أم لا، ولا يهمني أن أدري، رغم أن الرومانسية أصبحت أشبه بالتهمة الانتقاصية في زمن المد الحداثي. وحقيقة الأمر أن الشعر الرومانسي (أفضل أن أسميه شعر الحب) يحتل مساحة كبيرة من شعري، إلا أنه لا يمثل مجمل تجربتي الشعرية المتواضعة، أو لنقل إنني أزعم (أو ربما أتوهم) أن هناك مساحات وأبعاداً أخرى في شعري بعيدة عن شعر الحب.

- من هو «مثلك الأعلى» في شعر الحب؟

- ليس لي مثلٌ أعلى في شعر الحب، أو في الشعر إجمالاً، هناك شعراء أحب شعرهم كثيراً، ولكن أن يكون أحدهم مثلاً أعلى لي، فذلك يعني أن أترسم خطاه وأقلده، وأكون نسخة مكررة منه. لا أريد أن أكون تكراراً لأحد؛ أريد أن أكون ذاتي قبل وبعد كل شيء. هذا ما أتمنى وآمل وأطمح لتحقيقه.

- يبدو أن هناك «أنثى افتراضية» «لا قبلها من نساء ولا بعدها من أحد» (اسم المجموعة)... رغم أنك خضتَ «ثلاث محاولات فاشلة لوصفها» (عنوان القصيدة)؟

- لا أدري لماذا افترضت أنها أنثى افتراضية، رغم أنها أنثى واقعية، من لحم ودم، حتى وإن كنتُ قد كتبتُ قصائدَ لها / عنها قبل لقائي بها. ولكن بالطبع ليس للشاعر أن يقسر القارئ على قراءة محددة لنصوصه، فباب التأويل والتلقي سيبقى مفتوحاً، وليس لأحدٍ الحق (بما في ذلك الشاعر نفسه) في إغلاقه.

المرأة تستوطن شعرك لحد أنك تقول: (ولا قبلها من نساءٍ ولا بعدها من أحد، كأن الجمال اصطفاها له وحده، فاستوت مثل فينوس فوق سرير الزبد / تسامتْ / فما من شريكٍ لها في الجمال، بعينين مخضرتين اخضرار الجنانِ وثغرٍ تعتق فيه البرد / وخصرٍ كأن نحتته الرياح).

- المرأة تحتل مكانة واسعة من شعري، سواء أكان ذلك قبل أن أجد امرأتي التي كنت أبحث عنها، وأتخيلها وأتوهمها (سميتها «ابنة الوهم» ذات قصيدة قديمة)، أم بعد عثوري عليها، واكتفائي بها ممثلة ومجسدة لكل ما كنت أحلم بأن أجده في المرأة / الحلم.

- خيال جامح يهيمن على قصيدتك: «سأرسم باباً وأدخل / سأرسم بئراً وأنزل فيها / وأرسم نافذة وأطل على الغيبِ منها / وأرسم طائرة وأحلق عني بعيداً، وعنها / سأرسم نبعاً وأغرفُ منه / وأرسم ناياً وأنفخُ فيه / وأرسم صدراً وأبكي عليه / سأرسمُ وجهاً غريباً أحدقُ في مقلتيه».

- الخيال مملكة الشاعر ومأواه وملجؤه وجنته (وأحياناً جحيمه)، الخيال يهرب إليه الشاعر من قبح واقعه وقيوده وأغلاله، الخيال لا يكون الشعر شعراً من دونه في أغلب الأحوال، الخيال تغدو الحياة معه متعددة الأبعاد والأطياف والألوان، والخيال تكون الحياة من دونه كهفاً لا كوة فيه ولا منفذ للخروج منه.

- كثيراً ما نراك تبحر في العيون والأحداق... عن ماذا تفتش هناك؟ تقول: «عيونك كل ما ملكت يداي.. وكل ما أهوى»، وتقول: «ثملت بخمرة الأحداق»، وتقول: «أنا المنفي في عينيكِ منذ البدء لم أزل.. كفرت بكل دربِ هوى إلى عينيك لم يصلِ»، و«أتعبتني المسافةُ.. تمتد بين عيني وعينيكِ».

- يُقال إن العيون مرآة للروح، ولا أجد وصفاً أدق وأعمق من ذلك، رغم قدمه وتقليديته. العيون هي تلك النوافذ التي نطل منها على الآخرين، ويطلون علينا منها، وهي المرايا التي نبحث فيها عن ذواتنا الضائعة وأرواحنا الشريدة. العيون لغة أخرى أغنى وأعمق غوراً من أي لغة، أو لنقل إن العيون هي أبجدية الروح.

- تقول في قصيدة: «الحبُّ لكي يصبحُ حبّاً / يحتاجُ إلى قلبين والقُبلّة»... ولكنك في قصيدة أخرى، تقول: «أحبّكِ ليسَ الحبُّ لفظاً على فمي / ولكنه السّرُ المسافرُ في دمي»... أي أنواع الحبّ يشعلك؟

- الحب جوهر واحد، وإن تعددت صوره، وإن بدا أن هناك تناقضاً بين تمثلاته وتمظهراته في الواقع وفي الحياة. لذلك، لا أستطيع أن أتحدث عن نوع بعينه من الحب، يشعل ناري ويوقد لهبي. هناك حب الروح للروح، وحب القلب للقلب، وحب العقل للعقل، وحب الجسد للجسد، وأسمى أنواع الحب ما تتداخل فيه وتتماهى وتتمازج كل أنواع الحب هذه في آن واحد، فلا يعود بوسع المرء أن يفرق بينها، أو يرسم الحدود والفواصل فيما بينها.

- تقول: «يا صاحبي ما لهذا القلب من وطنٍ / سوى الجمال، سوى إيماءة الوترِ»... متى كان الجمال وطناً؟

- الجمال والفن هما وطن الإنسان الذي يلبي احتياجاته الإنسانية الأصيلة المتجذرة في تربة روحه منذ الأزل، وهما السماء التي لا تكفهر ولا ترسل صواعقها لتحرقه، أو ريحها لتجتثه من جذوره.

- حدثنا عن تجربتك مع الترجمة؟ هل يمكن للشعر أن تحمله وسائط الترجمة؟

- تجربتي مع الترجمة، إن صح الحديث عن وجود تجربة تستحق الحديث عنها، كانت ولا تزال رديفة لتجربتي في كتابة الشعر، وقد سبق لي القول إنني كنت ألجأ للترجمة كثيراً حين تجف بئر الشعر وينضب ماؤها، فكانت الترجمة بمثابة التعويض المؤقت لكتابة الشعر. وأشير هنا إلى نقطة ربما لم أتحدث عنها من قبل، وهي أنني أميل لترجمة قصيدة النثر أكثر من غيرها (ولعلي أميل لترجمة الشعر نثراً بشكل عام، وهذا حديث آخر قد يطول)، قد يكون تعبيراً عن حبي لقصيدة النثر، وتعويضاً عن فشلي في كتابتها، وأنا هنا أسجل اختلافي مع من يقولون بسهولة كتابتها، وأؤكد أنها أكثر صعوبة من القصيدة الكلاسيكية وقصيدة التفعيلة؛ طبعاً حين تكتب بشكل جيد.

- أنت أيضاً تكتب الشعر الشعبي... هل يمنحك هذا النوع من الشعر فضاءً أكثر حرية؟

- هذا صحيح، وقد لا يعرف كثير من القراء أنني أكتب النص الشعبي أيضاً، أو قصيدة اللهجة المحكية، ولي فيها تجارب، نشرت عدداً لا بأس به منها في صفحتي في «فيسبوك»، ولاقت صدى طيباً عند متذوقيها، كما أن لي محاولات خجولة، وقد لا تستحق الذكر في كتابة الشعر باللغة الإنجليزية.

ما الذي يحدد لغة القصيدة وشكلها لدي؟ الجواب هو: لا أعلم، لأن سؤال «من أين تأتي القصيدة؟» سيظل مفتوحاً، ولن نجد إجابة مقنعة ووافية له، مهما حاولنا، وكثرت مزاعمنا.