الأرقام القادمة من باريس قبل أيام قليلة تفصح عن أن 75 مليونا و670 ألف تذكرة دخول لقاعات السينما بيعت في فرنسا ما بين الأول من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان) من هذا العام.

ما يعنيه ذلك هو ارتفاع ملحوظ في عدد رواد صالات السينما، لأنه إذا ما قارنا بين هذا الرقم المسجل والرقم الذي جرى تسجيله في الفترة ذاتها من عام 2013 فسنلحظ أن هناك 17 في المائة زيادة في عدد المبيع من التذاكر حسب موقع «CNC» (مركز السينما والصورة المتحركة الوطني).

شهر يناير بمفرده سجل زيادة قدرها 21 في المائة عن مثيله في مطلع السنة الماضية. وما يثلج قلوب أرباب صناعة السينما الفرنسية هو أن هذه الحقنة في العضل تأتي بعد أن اضطربت الأرقام مع نهاية العام الماضي فجرى تسجيل انحسار كلي في عام 2013 أدى إلى إثارة مخاوف من أن يكون ذلك بداية هبوط مستمر لعدد من السنوات المتعاقبة.

* دراما وكوميديا

وبما أن المعلوم أن السوق الفرنسية تتقاسمها جبهتان متنافستان، هي الفرنسية والأميركية، فإن التعافي المسجـل يدين كثيرا لموجة من الأفلام الفرنسية الجديدة التي يبدو أنها أعجبت المشاهدين وأثرت اختياراتهم على عكس السنوات القليلة السابقة. فالمسجل حاليا أن نسبة 46.6 في المائة من مشتري التذاكر توجـهوا إلى الأفلام الفرنسية، في حين سجلت الأفلام الأميركية هبوطا، ولو طفيفا، فبلغت النسبة 42.5 في المائة من مجمل الإيرادات. الباقي (10.8 في المائة) ذهبت إلى أفلام الجبهة الثالثة، تلك التي تحتوي على أفلام لا فرنسية ولا أميركية.

في هذا الصدد، يلاحظ بوضوح أن الأفلام غير الفرنسية أو غير الأميركية ما زالت تعاني، ومنذ سنوات، انحسار الإقبال عليها باستثناء بعض الأعمال التي سبقتها دعاية مكثـفة، عادة ما تكون تبعا لحالات سياسية في بلدان مخرجيها، كما الحال مع أفلام المخرجين الإيرانيين (بينهم كياروستامي، وجعفر باناهي، وأصغر فرداهي) أو مع مخرجي موجة أفلام «الربيع العربي»، كما حدث مع فيلم إبراهيم البطوط «الشتا اللي فات» الذي نجح في استقطاب مشاهديه الباحثين عن فيلم روائي يتحدث عما شهدته مصر من دون أن تكون مادته شبيهة بما شاهدوه سلفا في نشرات الأخبار التلفزيونية.

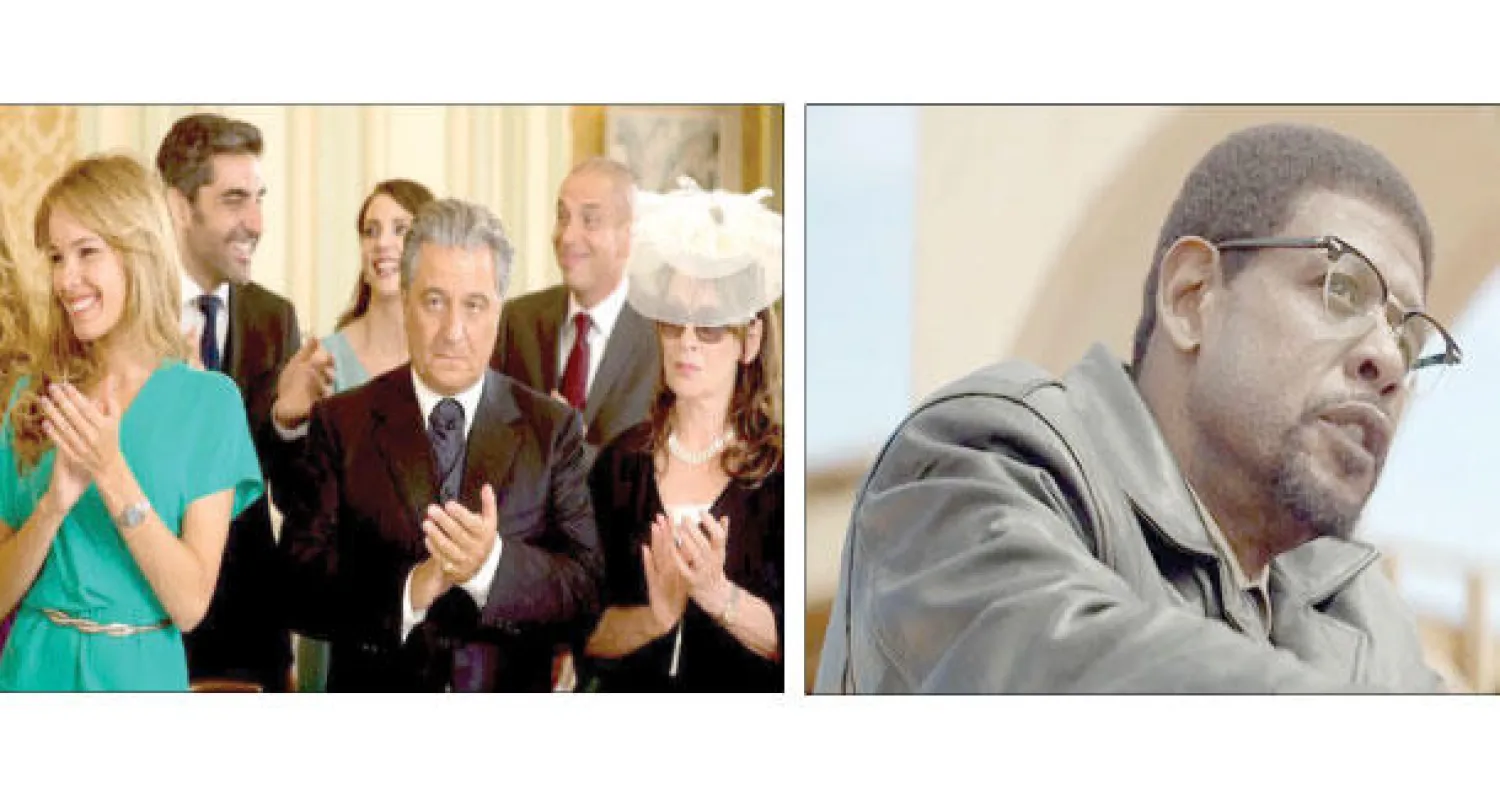

ثراء الاختيارات لا يعني حجب الرائج منها، بل تعدد الأنواع المنتجة مع بقاء ما هو أكثر رواجا على السدة. من بينها، على سبيل المثال «أعراس (رديئة) متسلسلة» Serial (Bad) Weddings (والعنوان هو الاختيار الإنجليزي للتصدير) للمخرج فيليب دو شوفيرون، وهو كوميديا مواقف من بطولة أسماء جديدة نسبيا منها: مهدي سادون، وشانتال لوبي، وكرستيان كلافييه. شركة التوزيع المعروفة «UGC» قامت بإرساء قواعد هذا الفيلم في 621 صالة سينما قبل ثلاثة أسابيع، باع خلالها نحو خمسة ملايين تذكرة. ونسبة المبيع ارتفعت في الأسبوع الثالث (عوض أن تنحسر) مسجلة 11 في المائة زيادة عن نسبتها في الأسبوع الأول من العرض.

الكوميديا الناجحة الأخرى هي «بايبي سيتينغ» لفيليب لاشو ونيكولا بينامو الذي حصد مليونا و300 ألف مشاهد في الفترة ذاتها.

ما هو أكثر إثارة حقيقة أن هناك 21 فيلما جرى افتتاحهم هذا الأسبوع (ثلاثة منها يوم الأربعاء، والباقي بدءا من هذا اليوم الجمعة)؛ من بينها عشرة أفلام 100 في المائة فرنسية (حسب القانون الذي وافقت عليه جمعية المنتجين الفرنسيين قبل عامين والذي يقضي بتحديد نسبة «فرنسية» كل إنتاج)، وخمسة أخرى ساهمت فيها شركات إنتاج فرنسية، على نحو يتراوح من النصف إلى الثلثين.

من بين هذه الأفلام ثلاثة لمخرجين عرب أو ذوي أصول عربية.

فيلم رشيد بوشارب «رجلان في المدينة»، ذاك الذي صوره في الولايات المتحدة، من بطولة فورست ويتيكر وهارفي كايتل وبرندا بليثون، يتصدر هذه الأفلام الثلاثة نظرا لاحتلاله أكثر الشاشات، جاذبا إليه مزيجا من المشاهدين، بينهم مجموعة كبيرة من أولئك الذين يدفعهم الفضول لمقارنة هذا الفيلم بشريط فرنسي سابق كان جوزيه جيوفاني أخرجه عام 1973 كدراما بوليسية مشتركة مع إيطاليا من بطولة ألان ديلون (الذي شارك في الإنتاج)، وجان غابان، وهما الدوران المسندان إلى ويتيكر وكايتل في النسخة الجديدة.

الفيلمان الآخران: الكوميديا التي أخرجتها الأردنية شيرين دبس بعنوان «مي في الصيف»، والفيلم الأكثر جودة من سابقيه «جيش الخلاص» للمغربي عبد الله طايع وهو يعرض على 17 شاشة.

ولا يخلو الأسبوع من إعادتي عرض؛ إحداهما للفيلم الأميركي «اللدغة» لجورج روي هيل مع روبرت ردفورد وبول نيومان وروبرت شو (1974)، و«غيلدا» لتشارلز فيدور مع ريتا هايوورث وغلن فورد (1974).

* نوعان من الإنتاجات

هذا كلـه نشاط لم تشهده السينما الفرنسية منذ حين وينعكس على اختيارات مسابقة وتظاهرات مهرجان «كان» المقبل (يبدأ دورته في الرابع عشر من هذا الشهر)، حيث هناك 27 فيلما موزعة على شاشات هذه الدورة، منها ما هو إنتاج مشترك (مع غالبية فرنسية)، ومنها ما هو إنتاج فرنسي منفرد.

من «غريس موناكو» لأوليفييه داهان، إلى «سحب سيل ماريا» لأوليفييه أساياس (وكلاهما يحمل أكثر من راية)، إلى «أناس الطيور» لباسكال فيران إلى «الغرفة الزرقاء» اللذين اكتفيا بتمويل فرنسي محلي.

وفي حين أن الأفلام الفرنسية المنتجة داخليا ملزمة، بطبيعة مواضيعها، أن تنطق بلغة شخصياتها المحلية، فإن الأفلام المنتجة مع شركات ودول خارجية تتحرر أكثر مما مضى على صعيد اللغة، مختارة اللغة الإنجليزية مجالا لها.

في هذا الصدد، نجد أفلام كل من أوليفييه داهان وأوليفييه أساياس ناطقة بالإنجليزية، كل مستندا إلى الضرورة التي ينبع منها الفيلم. فالأول عن الممثلة الأميركية غريس كيلي (تقوم بها نيكول كيدمان) التي تزوجت أمير موناكو في الخمسينات ثم حاولت العودة إلى التمثيل لولا معارضة زوجها، والثاني عن ممثلة (متخيلة تؤديها جولييت بينوش) قررت الانسحاب من الأضواء واختارت بلدة سويسرية صغيرة لكي تعيش فيها.

وهناك نوعان من الإنتاجات المشتركة: نوع يقوم بتحقيقه مخرجون فرنسيون وآخرون، ونوع يلجأ فيه مخرجون غير فرنسيين إلى الجهات الإنتاجية الفرنسية عارضين ما تيسر لهم الحصول عليه من دعم مسبق، مطالبين بتوفير ما يربو عادة على نصف التكاليف.

هذا العام في دورة «كان» الحالية سنجد الكثير من مثل هذه الأفلام، وفي حين أن ما سبق ليس جديدا، إذ توغلت السينما الفرنسية طويلا كاسبة ثقة ورغبة المبدعين حول العالم؛ من المصري يوسف شاهين إلى الأميركي ديفيد لينش، ومن اللبنانية نادين لبكي إلى الألماني فيم فندرز.

* المخرج غريب ـ قريب

* يتطلع الوافدون إلى مهرجان «كان» قريبا إلى أفلام عدد كبير من المبدعين، كثيرون منهم ما كانت أفلامهم ترى النور لولا مساندة فرنسية، ومنهم التركي نوري بيلج شيلان الذي سيعرض «نوم شتوي» (فرنسي - ألماني - تركي)، والمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو الذي يعرض فيلمه «تومبوكتو» (إنتاج فرنسي خالص)، وحتى البريطاني كن لوتش الذي يعرض فيلمه الجديد «قاعة جيمي» تحت راية بريطانية - آيرلندية - فرنسية مشتركة.