زيارة الجزائر هذه الأيام تمكن صاحبها من الخروج بانطباع رئيس، مفاده أن البلد يشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية تسبق كثيرا التغيرات السياسية التي يجري إبرازها دوما في الإعلام. ولذلك، ذهب كثيرون قبل انتخابات الرئاسة الأخيرة مثلا، إلى تقديم توقعات سياسية ترتكز على تحليلات نظرية متأثرة بقوالب خارجية، اتضح أخيرا أنها مجانبة لما هو جار على الأرض.

عندما تحط في الجزائر العاصمة قادما من الخارج، وتبدأ الحديث إلى الناس من أعمار ومستويات اجتماعية وعلمية مختلفة، تلحظ أن العامل المشترك بين غالبية هؤلاء أنهم باتوا يتعاملون مع الحدث السياسي بحذر شديد. فالجميع، تجده مستحضرا الذكريات الأليمة لما يسمونها «العشرية السوداء»، أي فترة عقد التسعينات من القرن الماضي وما رافقها من عنف دموي، والكل يتحدث عما يدور في دول «الربيع العربي» بشكل سلبي، والغالبية تبدي تخوفا من تسليم البلاد إلى «مجهول قد يعيدنا إلى سنوات الألم». ولعل هذه العوامل الثلاثة لعبت الدور الرئيس في التجديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

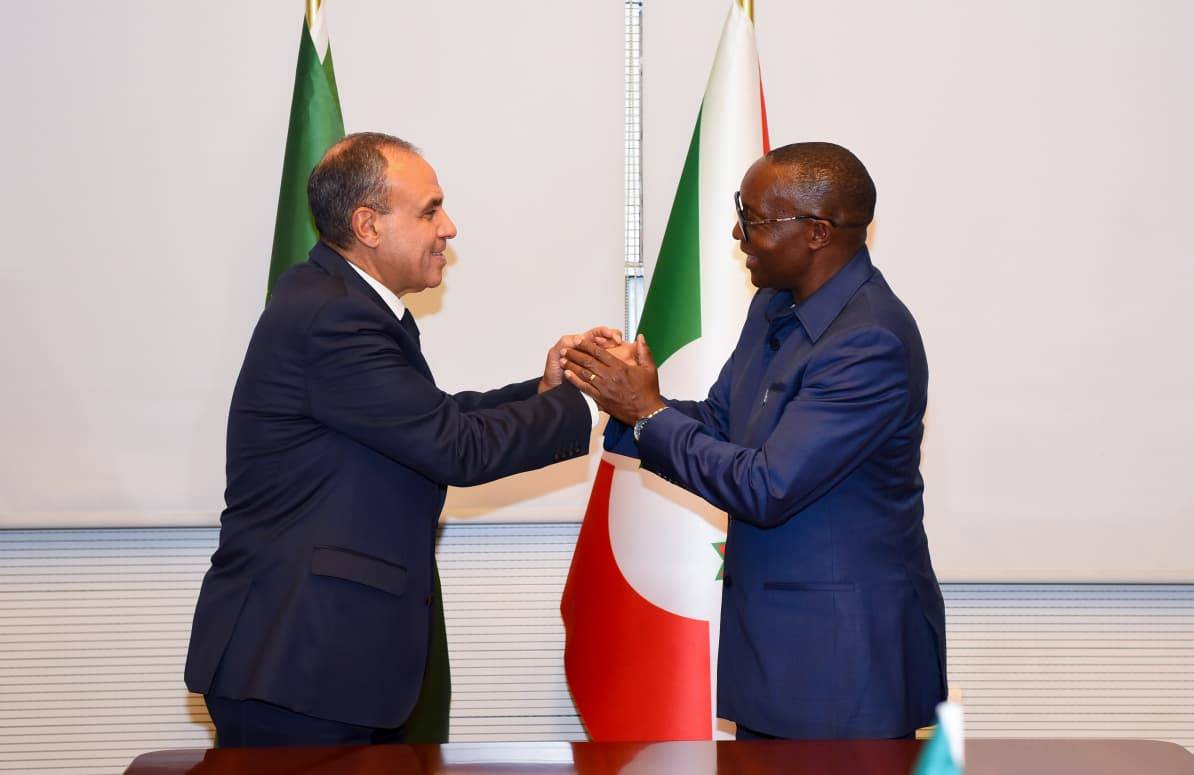

مرض الرئيس شكل الحجة الأبرز للداعين إلى التغيير، لكن عند التدقيق في الأمر تجد الأمر معقدا بعض الشيء. جادل دعاة التغيير بأن الرئيس لم يكن من المفترض أن يترشح منذ البداية بالنظر لوضعه الصحي. وفي المقابل، شدد مؤيدون لترشح بوتفليقة، على وضوح السلطة في التعامل مع ملف صحة الرئيس. يقول هؤلاء إن الجزائريين شاهدوا الرئيس على حقيقته جالسا على كرسي متحرك عندما حط من الطائرة قادما من العلاج في فرنسا، ثم رأوه خلال فترة النقاهة على حقيقته يتابع شؤون البلاد باللباس المنزلي (البيجاما)، وبعد انقضاء النقاهة شاهدوه أيضا يرأس مجلس الوزراء ويستقبل مسؤولين أجانب مهمين على الكرسي المتحرك، وأخيرا شاهدوه يوم الاقتراع يدلي بصوته على الكرسي ذاته. كانت تلك «رسالة» من محيط بوتفليقة إلى الجزائريين، مفادها أننا نتعامل مع مرض الرئيس بشفافية وأن ترشحه لفترة جديدة يأتي أيضا ضمن هذه الشفافية. افترضوا أن بشفافيتهم هذه، سيصدق الجزائريون أن العجز الوظائفي لبعض أجزاء جسم الرئيس لا يمنعه من الاستمرار في قيادة البلاد بـ«حكمته» وتحكمه في الخيوط السياسية المعقدة داخليا وإقليميا. وكان لهم ما أرادوا.

وذهب مسؤولون إلى أبعد من ذلك قائلين إن مرض الرئيس لا يؤثر في إدارة شؤون البلاد سوى بغيابه عن تمثيل البلاد بشخصه في مناسبات عالمية، والمواطنون لا يبدون مكترثين بهذه «الجزئية» أمام أمور أهم يتحدثون عنها يوميا، تدور حول «الأمن والاستقرار» اللذين تنعم بهما البلاد مقابل «القتل» الذي عاشته قبل فترة غير بعيدة وأمام «فوضى» في الدول المجاورة ينقل الإعلام يوميا مظاهرها. وقال متقاعد ستيني في حي شعبي بالعاصمة لـ«الشرق الأوسط»: «الذي لم يعش معنا فترة التسعينات لا يحق له الكلام اليوم». ثم أضاف أن الجزائريين يرون الآن لاجئين تدفقوا إلى مدنهم من سوريا ومالي، «ونحن لا نريد أن نصبح مثلهم في حال استعجلنا التغيير».

تقابل أشخاصا كثيرين معارضين للرئيس يشيرون إلى تزوير نتائج الانتخابات، وخصوصا نسبة المشاركة، ثم تجد في المقابل آخرين يماثلونهم في العدد يتحدثون عن التأييد الشعبي «الحقيقي» للرئيس و«الشفافية» التي لازمت الاقتراع وبث التلفزيون الكثير من مظاهرها. وفي الأخير، يجد حاملو «معركة التزوير» أنفسهم أمام كلام متشعب وعاجز عن إحداث أي رد فعل عملي. هؤلاء وأولئك تجدهم في مختلف أحياء العاصمة، سواء الراقية منها في مرتفعات الأبيار وحيدرة وبن عنكون، حيث الشوارع النظيفة، والمحال التجارية العصرية، والمنازل الفخمة ذات الأسعار الملامسة لأسعار منازل لندن وجنيف، أو في الأحياء الشعبية حيث العمارات المكتظة والشبان البطالون المتجمعون هنا وهناك.

هؤلاء الشبان مهتمون بالأساس اليوم بتحضيرات الفريق الوطني لكرة القدم قبل مشاركته الرابعة في مونديال البرازيل المرتقب الصيف المقبل. عند محاولتك إقحام مواضيع السياسة معهم، تجد صعوبة كبيرة، ويدركون على الفور أنك غريب عنهم. يسايرونك في التعبير عن آرائهم فتجدهم منقسمين حول كل شيء: الرئيس الذي تحتاجه البلاد وما إذا كان من الأفضل أن يكون من «جيل الثورة المحنك» أو «جيل الاستقلال المتعلم»، وفعالية الأحزاب والبرلمانيين «الذين يتقاضون أجورا خيالية» مقابل أدوار شكلية يؤدونها، وجودة مشاريع التنمية التي يقال إن حكومات بوتفليقة أنفقت عليها أكثر من 600 مليار دولار، وبرامج الحكومة الرامية لتسهيل القروض للشباب بهدف شراء هدوئهم، والربيع العربي والأيادي الخفية التي يعتقدون أنها وراءه.

وربما أسهم هذا التشتت في أفكار الشبان، الذين يمثلون ثلاثة أرباع سكان الجزائر البالغ عددهم اليوم 38 مليون نسمة، في منح النظام السياسي شيئا من «الاطمئنان» والاستقواء على السياسيين المعارضين. والحقيقة التي يرددها الجميع أن النظام الحاكم يتوجس من الأفكار المنتشرة في الأحياء الشعبية أكثر من تلك المتداولة بين السياسيين. النظام يخشى فوضى مفاجئة تنجم مثلا عن سوء توزيع الوحدات السكنية التي وعدت بها حكومات بوتفليقة المتعاقبة مرارا وتأخرت في إنجازها في المواعيد المحددة، أو انتفاضة أعداد كبيرة من خريجي الجامعات يعملون في وظائف مؤقتة بأجور زهيدة وفرتها لهم الحكومة بعدما عجزت عن خلق مناصب شغل قارة لهم.. بينما لا يعبأ كثيرا بتحذيرات السياسيين الذين تشوهت صورهم لدى الرأي العام ربما أكثر من النظام نفسه.

تنتقل إلى مدن داخلية فتلحظ خلال مرورك بالبلدات الصغيرة، الكثير من مشاريع الإنشاءات. عدد السيارات ارتفع بأضعاف كبيرة عما كان عليه قبل عشر سنوات. وقال شاب حول الموضوع: «لا يغرنك هذا العدد الكبير من السيارات، فغالبية أصحابها اقترضوا المال من الحكومة وسيجدون أنفسهم أمام صعوبات إعادة السلفة». تلاحظ أيضا أعدادا كبيرة من الشاحنات تحمل مواد البناء في طريقها لورشات المشاريع المنفذة في المدن الداخلية. وعلق رجل على الأمر بقوله: «ما تشهده البلاد من تنمية جاء أساسا منذ تولي بوتفليقة الحكم» في 1999.

ويبدو أن ذلك التاريخ كان فاصلا من نواح عدة. فقد ظل الناس يرمزون لتلك السنة بكونها بداية العد التنازلي للإرهاب والعد التصاعدي للأمن والسلم، وظلوا دوما يشيرون إلى أن بوتفليقة قدم مشاريع سياسية واعدة مثل مشروعي «الوئام المدني» و«المصالحة الوطنية» اللذين أقنعا أكثر من عشرة آلاف مسلح بترك مخابئهم في الجبال والعودة إلى أحضان أهاليهم والمجتمع عموما. كما تصادف تاريخ قدوم بوتفليقة للحكم مع فترة ارتفاع أسعار النفط، مما دفع الحكومة إلى البدء بمسح جل الديون الخارجية للبلاد (كانت تبلغ 33 مليار دولار في التسعينات وباتت الآن في حدود ثلاثة مليارات) وتسجيل ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية (بلغ حسب آخر الأرقام المقدمة الشهر الماضي 194 مليار دولار). وسجل تاريخ قدوم بوتفليقة أيضا انطلاقة في مشاريع تنموية كبيرة على غرار إنشاء طريق سيار يربط شرق البلاد بغربها يقال إنه تكلف نحو 16 مليار دولار، وإنشاء مشاريع لخطط المترو والترامواي في العاصمة وعدد من المدن الكبرى والمتوسطة، وافتتاح عشرات الجامعات في المدن الداخلية مما خفف على العائلات عبء إرسال أبنائهم، وخصوصا الإناث منهم، للدراسة بعيدا في المدن الكبرى.

لكن وسط هذا «التقييم العام»، تصطدم عند حديثك إلى الطبقة السياسية والمثقفة، بدرجة استياء كبير إزاء طريقة تدبير الشأن العام وتحميل حكومات بوتفليقة الكثير من المسؤولية عن انتشار الجريمة واستشراء الفساد المالي والعجز عن إحداث إصلاح سياسي حقيقي وتراجع أدوار الدبلوماسية الجزائرية. فاقتصاديا، يتحدث الناس بسخط عن فضيحة كشفتها الصحافة الإيطالية العام الماضي عن تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل في قضايا عمولات وفساد كبير، مما دفع القضاء الجزائري إلى فتح تحقيق ووضع اسم الوزير الموجود في الخارج الآن على لائحة المطلوبين. لكن بعد أشهر قليلة على تفجر الفضيحة، تراجع الجانب الجزائري عن ملاحقة الوزير على ما يبدو وعن إدراجه ضمن قوائم المطلوبين. وشكلت حالة خليل مادة دسمة لدى الصحافة المحلية التي ظلت على مدى أشهر تلمز لوجود «عدالة انتقائية» في البلاد.

مسألتا الأمن والفساد المالي يجري طرحهما من قبل المؤيدين والمعارضين لحكم بوتفليقة، بشكل لافت. فجزائر اليوم تخلت إلى حد كبير عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب في مراكز الشرطة والمخابرات، وقد فعلت ذلك استجابة لدعوات المنظمات الغربية المدافعة عن حقوق الإنسان التي مارست ضغطا معنويا كبيرا على السلطات الجزائرية خلال فترة التسعينات بسبب التجاوزات الفظيعة التي كانت ترتكب في إطار مكافحة الإرهاب. جزائر اليوم تتباهى بالتخلي عن القمع الأمني، لكنها تعرف أمورا أخرى مقلقة تتمثل في انتشار الجريمة مقابل التضييق على الشرطة في أداء مهامها التقليدية وتقييد يدها في توقيف المشتبه فيهم. كذلك يجادل كثيرون بأن «الدلال» الذي بات المجرمون يلقونه في السجون لم يعد رادعا بقدر ما بات عاملا مشجعا على انتشار الجريمة. ومن الأمور المقلقة على مستوى عال، يطرح كثيرون مسألة الفساد المالي والتبذير الرهيب بحجة الإنفاق على مشاريع التنمية. الحكومة الجزائرية تنفق اليوم أموالا ضخمة على مشاريع تنجز في الغالب بجودة أقل من المتوقع، وهذه أمور كلها جاءت نتيجة البحبوحة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وليس عن عملية اقتصادية إنتاجية. الحكومة باتت تخصص ميزانيات سنوية وخمسية لا يمكنها بأي حال إنفاقها كلها في المدة الزمنية المحددة. فمثلا، طرح الرئيس بوتفليقة خلال بدء فترته الرئاسية الثالثة ميزانية طموحة بمبلغ 286 مليار دولار للفترة 2009 - 2014. وقبيل انقضاء تلك الفترة، تحدثت التقارير المحلية عن إنجاز نحو نصف المشاريع المرصودة.

يحمل المحللون المختصون أيضا الرئيس بوتفليقة أيضا المسؤولية عن إبقائه المشهد السياسي في البلاد معقدا وفوضويا. ولعل نظرة بسيطة إلى طبيعة الشخصيات الست التي ترشحت لانتخابات الرئاسة الأخيرة تعطي الملاحظ فكرة عن هذا التعقيد. فأبرز مرشحين، بوتفليقة وبن فليس، ينتميان إلى الحزب الرئيس في الحياة السياسية بالبلاد (جبهة التحرير الوطني)، لكن كلا منهما قرر خوض السباق بصفته مرشحا حرا (مستقلا). والأربعة الآخرون خاضوا السباق ممثلين لأحزابهم التي تعد مجهرية في الحقيقة.

في جزائر اليوم التي تبنت التعددية السياسية والحزبية والإعلامية منذ نحو ربع قرن، لا تجد حزبا حاكما وآخر معارضا مثلا، بل تجد تشكيلات سياسية كثيرة مشاركة في الحكم وأخرى أكثر معارضة. والأهم من ذلك، تجد رئيسا للجمهورية له «رجاله» الذين ينوبون عنه في مهام كثيرة في الداخل والخارج ولهم سمعة مثيرة للجدل. تسمع كلاما كثيرا عن «الثلاثي الحاكم في البلاد: الرئاسة وقيادة الجيش ورئاسة المخابرات»، وعن صراع «العصب» داخل النظام. تسمع أن التناغم بين هذا «الثلاثي» تراجع في الآونة الأخيرة بسبب موضوع العهدة الرابعة لبوتفليقة، لكنك لا تجد أي تعليق رسمي حول الموضوع، مما يعمق حالة الغموض.

ويعد هذا المشهد السياسي المعقد امتدادا للمشهد الذي تشكل بعيد انتقال البلاد إلى التعددية السياسية مطلع التسعينات من القرن الماضي. فحينها، دخلت البلاد في أزمة سياسية وأمنية بسبب انقلاب الجيش على نتائج الانتخابات التي تقدم فيها الإسلاميون، ومن حينها باتت الأحزاب السياسية مرتبطة بهوياتها (وطنية أو إسلامية أو علمانية) أكثر من برامجها (يمين ويسار). ومع قدوم بوتفليقة للحكم، سعى لتشكيل «تحالف» مكون من ثلاثة أحزاب تمثل العائلات السياسية الثلاث الكبرى («جبهة التحرير» ممثلة للتيار الوطني، و«حركة مجتمع السلم» ممثلة للتيار الإسلامي، و«التجمع الوطني الديمقراطي» ممثلا للتيار العلماني) تساعده على تطبيق برنامجه الذي يقول إنه جامع لكل الجزائريين. ونجح بوتفليقة، بتحالفه ذلك، في إحداث استقرار سياسي خلال عهدتيه الأوليين، إلى أن جاءت العهدة الثالثة وقرر معها تعديل البند الدستوري الذي يمنعه من تمديد رئاسته، فانفرط عقد «التحالف» ولجأ الإسلاميون في الأخير إلى المعارضة. ومع بدء عهدته الرابعة، بات بوتفليقة الآن يعول على أحزاب صغيرة لا تمثل في الحقيقة العائلات السياسية الكبرى في البلاد وأيضا على شخصيات يجري تدويرها في المناصب مرارا بشكل ممل.

نجح بوتفليقة والمحيطون به في الظفر بالعهدة الرابعة وضمان تنظيم الاستحقاق بهدوء، لكن متابعين للشأن الجزائري يقولون إن الرجل بات منهكا وأفكاره استنفدت بحكم السن والمرض (77 سنة)، وعليه باتت التحديات أمامه الآن أكثر من أي وقت مضى منذ تسلمه الحكم قبل 15 سنة، ولا مفر أمامه من إجراء إصلاحات حقيقية تمنح الجزائر ما تستحقه من رفاهية ومكانة بين الأمم.

مشاهدات جزائرية: ثلاثة عوامل أدت إلى التجديد لبوتفليقة

المثقفون في طليعة الساخطين.. وتعقيدات المشهد السياسي وراء تراجع اهتمام الناس بالشأن العام

رجل ينظر من شرفة بناية يرفرف عليها العلم الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)

مشاهدات جزائرية: ثلاثة عوامل أدت إلى التجديد لبوتفليقة

رجل ينظر من شرفة بناية يرفرف عليها العلم الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة