* الفيلم: Persona

* إخراج: إنغمار برغمان (1966)

* تقييم الناقد: (*3)

* إعادة إطلاق فيلم المخرج السويدي إنغمار برغمان «برسونا» على أسطوانات هذا الأسبوع فرصة لقراءة فيلم متعدد الحكايات ضمن الحكاية الواحدة. كان «برسونا» (1966) الفيلم الثاني عشر للمخرج إنغمار برغمان. وكان أيضا التعاون الكامل السادس بينه وبين مدير التصوير الفذ سفن نيكفست وهو لجأ إلى ممثلتين مفضّلتين عنده وجمعهما معا وهما ليف أولمن وبيبي أندرسن.

هذا الفيلم من «أصعب» أفلام المخرج تحليلا، ويعمل على عدة مستويات. هو يُقبل كحكاية ممثلة لجأت للصمت الكامل لتفهم حياتها، وممرضة تجد الوقت للإفصاح عن حياتها لشريك صامت. المرأتان تلتقيان في تشابه نفسي معيّن (المستوى الثاني) مما يوحي بأنهما في الواقع امرأة واحدة في حياتين تبدوان مختلفتين. ومن هنا يطرح المخرج مستوى ثالثا عبارة عما تعنيه كل رموز الفيلم بدءا من حالة الصمت إلى موقع الأحداث، ودخولا في تلك التفاصيل الدقيقة العاكسة للمتاهات النفسية ولعذابات الضمير على أكثر من نحو.

هو أيضا فيلم شعري ممتزج بلون تجريبي خاص من دون التخلي عن عنصر الدراسة النفسية الذي ميّز الكثير من أفلام برغمان حينها. وهو عمل آسر في كل استخداماته وعناصره جميعا: اختيارات المخرج السويدي من الأداءات، من الحوارات، من اللقطات، من حجم اللقطات، من زوايا اللقطات، من التوقيت الذي يختاره للانتقال من صورة إلى أخرى.

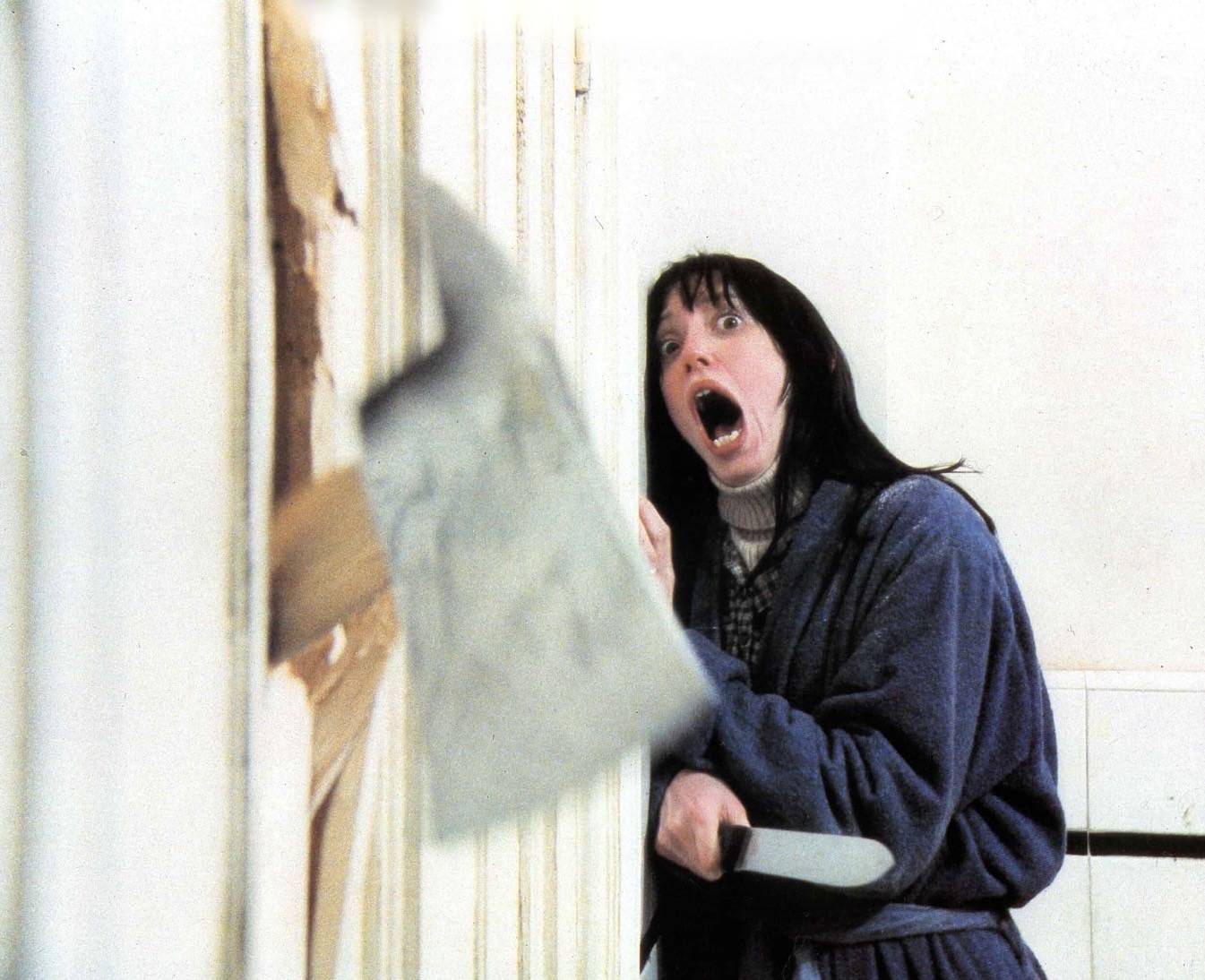

تبدأ القصة عندما يتم نقل الممثلة إليزابيث فوغلر (أولمن) إلى المستشفى بعدما أصيبت بعارض غامض. هناك على خشبة المسرح وبينما كانت تمثّل «إلكترا» تقرر أن تصمت فتفعل. الممرضة ألما (أندرسون) هي من ستعتني بها وستطلب منها إدارة المستشفى نقلها إلى منزل على ساحل البحر ورعايتها هناك. باقي الفيلم عن تجاذب هاتين الشخصيتين ورجوعهما في الذاكرة إلى أحداث ما زالت تقلق حياتهما الحاضرة. إليزابيث ستستمع فقط (والفيلم سينتهي من دون أن تنطق كلمة واحدة) لكنها ستعايش أكثر مما لو حكت. إلما هي التي ستتلو شذرات من تاريخها فاتحة نوافذ إلى الماضي، فإذا بها مراجعة لما يؤنب ضميرها ويقلقها ويجعلها إنسانا أقل ثقة مما كانت تبدو في مطلع الفيلم. نقاط الخلاف بين الشخصيّتين كما نقاط اللقاء تشترك معا في تعزيز قراءة أن كليهما ربما شخص واحد.

في الحقيقة عندما تعود الكاميرا إلى غرفة إليزابيث في المستشفى يكون ذلك الإدراك قد تطور: ربما هي لم تترك الغرفة. ها هي ما زالت وحيدة في غرفة مستطيلة وغير مبهجة. تنظر مرعوبة إلى مشهد في نشرة أخبار تلفزيونية لبوذي يحرق نفسه ثم تلجأ إلى النوم. تدخل ألما عليها وهي ما زالت مستلقية. تبدو إليزابيث أضعف من ذي قبل. بالتالي، ربما لم تغادر المستشفى، وأن ما شاهدناه سلسلة انعكاسات نفسية وعاطفية عايشتها بإيحاء من وجود الممرضة لكن ليس معها. الرائع أن هذا الإدراك لا يزال أحد الاحتمالات، فبالقوة ذاتها يبقى الاحتمال أن ما رأيناه هو ما حدث بالفعل وليس في البال خصوصا أنه مزود بتفاصيل تؤهل الحكاية للوقوع.

8:29 دقيقه

شاشة الناقد: بحر من برغمان

https://aawsat.com/home/article/75076

شاشة الناقد: بحر من برغمان

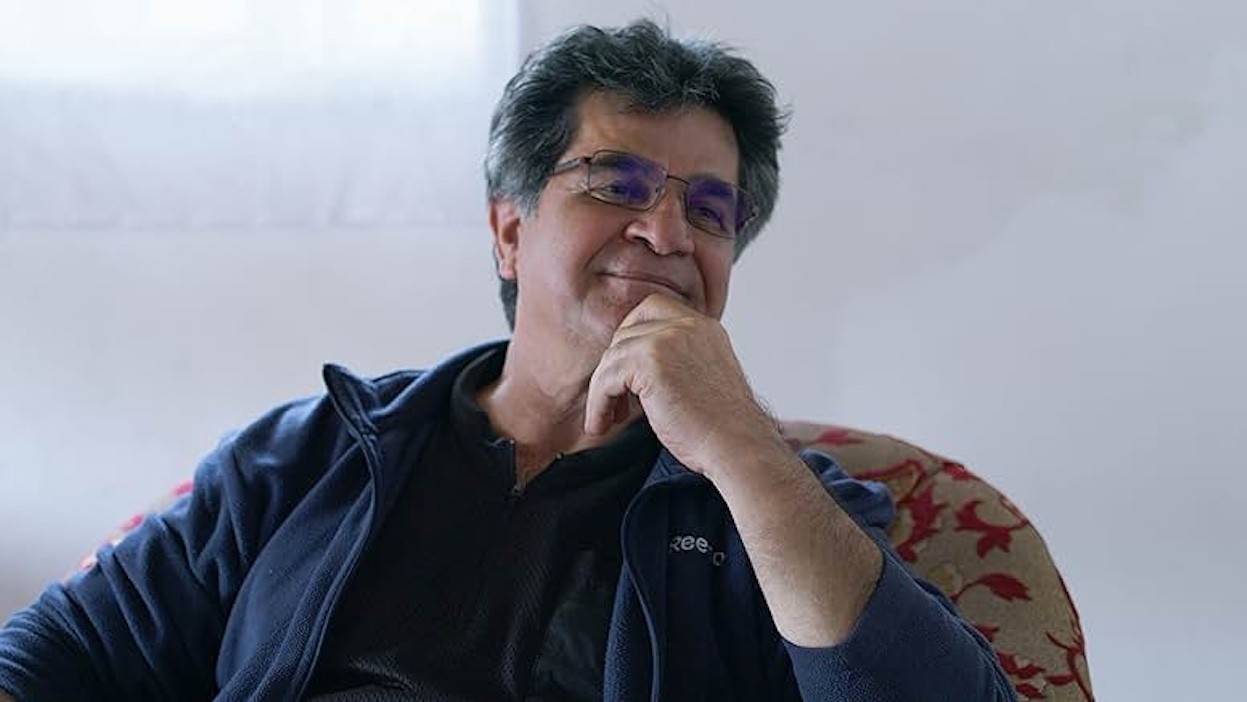

ليف أولمن في «برسونا»

شاشة الناقد: بحر من برغمان

ليف أولمن في «برسونا»

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة