هناك نظرية وردت في مقال نشرته مجلة «سايكولوجي توداي» مفادها أن النملة «تموت من الوحدة»، ومفاد المقال أن الوحدة، إذا ما كانت اختيارا، تصيب الإنسان بالعزلة وبالبرودة حيال الآخرين وباليأس. يصبح «مثل النملة التي إذا ما وجدت نفسها وحيدة لا تدري ما تفعل فتموت».

في السينما الوحدة لها تفسيرات ونظريات أخرى: هي من لزوم بعض أبطال السينما الذين لا يريدون الانخراط مع العالم ومن فيه، الذين يحسنون التأقلم مع وحدتهم أكثر مما يشعرون بالراحة إذا ما انفتحوا تجاه الآخرين وعاشوا كما حال الجميع.

لكن الحقيقة هي أن القاتل الشرس في «لا بلد للمسنين» No Country for Old Men (للأخوين كووَن، 2007) كما البطل الوحيد في فيلم «هذا المسدس للإيجار» (فرانك تاتل، 1941) يدافعان عن نفسيهما ضد محيط شرس وغريب. الوحدة عند خافييه باردم في المثال الأول، وعند آلان لاد في المثال الثاني، هي خط دفاع ضد الآخر وإلى حد كبير يعكس خوف كل منهما من المجتمع الذي يعيش فيه. حتى من الحب إذا ما جاء يطرق الباب، وكما في أفلام كثيرة سواهما، فإن العلاقة الاجتماعية - إذا ما عمد البطل إليها مضطرًا - قد تقضي عليه. إذا ما عاش سيعود لوحدته سعيدًا.

سجناء منفردون

على أن الأفلام التي تخرج إلينا منذ حين باتت تبحث في نوع آخر من الوحدة هي تلك المفروضة على أبطالها. في «غرفة» نجد امرأة وابنها الصغير محبوسين في غرفة موصدة منذ خمس سنوات. ومع أنها تنجح في الهرب مع ابنها، فإن الصورة الماثلة والطاغية للفيلم هي ذلك الجزء الطويل من الأحداث التي نرى فيها بطلي الفيلم (بري لارسون وجاكوب ترمبلاي) محكومين بالعيش في ذلك الركن من العالم.

الفيلم الإماراتي الجديد «الزنزانة» لماجد الأنصاري فيلم تشويق تقع كل أحداثه داخل مركز شرطة فيها زنزانة وفي الزنزانة رجل تم القبض عليه. من موقعه هذا عليه أن يحارب خطرًا خارجيًا: لقد تقمّص قاتل شخصية رجل بوليس وقتل المكلف بالحراسة ثم أخذ يرهب الرجل الموقوف ويهدد سلامته والآخرين.

«أولدبوي» في نسختيه الكورية (2003) لشوان - ووك بارك والأميركية (2013) لسبايك لي، يروي حكاية رجل استيقظ ليجد نفسه في غرفة بباب موصد وبلا نوافذ عاش فيها لأكثر من عشر سنوات من دون أن يعرف السبب.

هذه الحالات المثارة لا تدخل في نطاق سينما الرعب، لكن سينما الرعب لديها الكثير منها أبرزها سلسلة «كيوب» وسلسلة «Saw» وفيهما شخصيات محبوسة في أماكن غيبية عليها أن تقاوم خطر الموت المفاجئ في بحثها عن الخلاص.

المفاد فيما سبق من أفلام هي أن أناسًا أحرارًا في الحياة العامّة وجدوا أنفسهم حبيسي زنزانات وسجون وغرف مقفلة. للتعبير عن أوضاعهم هذه، فإن هذه الأفلام تخص نفسها، لكل الوقت أو لأكثر من نصفه، في تلك الأماكن المغلقة بدورها. الناتج عن «فوبيا» مكانية مقصودة هدفها وضع المشاهد أعزل على نحو يلائم عزلة الشخصيات التي يراها. إذا كانت هذه الشخصيات تعاني من ألم المكان ووحشته فإنه من المثالي، في سينما اليوم، أن يعاني المشاهد من الشعور بنفسه. في الحقيقة، هناك اعتقاد بأن معاناة المشاهد في هذه الحال دليل نجاح الفيلم.

هذا الاعتقاد غير صحيح ولا واقعي. عندما حشر صلاح أبو سيف عشرة أشخاص في مصعد فيلمه «بين السماء والأرض» (1959) خلق جوًا كوميديًا بنجاح. في «12 رجلاً غاضبًا» (1957) المكان المقفل في الفيلم ليس سجنًا، والمخرج سيدني لوميت استفاد منه في طرح حق الحياة وليس حتمية الموت، إذ إن الرجال الاثني عشر الذين اجتمعوا في تلك الغرفة هم أعضاء المحلفين الذين عليهم الوصول إلى حكم براءة أو حكم إدانة لمتهم (هو بريء بالفعل).

فيلم أبو سيف لا يتطوّر إلى ذعر شديد بسبب انقطاع المصعد وانحباس ما فيه، ولا فيلم سيدني لوميت دار حول قاتل وسط المجموعة يبدأ بالتخلص من معارضيه.

استخدامات متنوعة

على أن الفكرة بحد ذاتها مثيرة للاهتمام سينمائيًا وإلى حد بعيد ودلالاتها كثيرة حتى وإن تشابهت أحيانًا.

ألفرد هيتشكوك، سيد التشويق إلى اليوم، أنجز سنة 1954 فيلمين حصر أحداثهما داخل بيت واحد هما «نافذة خلفية» و«أدر قرص (م) للجريمة» Dial M For Murder وكلاهما من بطولة نسائية لغريس كيلي.

في الأول نجد المصوّر الصحافي جيمس ستيوارت حبيس منزله الصغير في طابق علوي يرقب الناس من خلال منظاره ويكتشف جريمة قتل وقعت في منزل مقابل. في الثاني يترك الزوج راي ميلاند زوجته للقاء بعض أصحابه، لكنه في الواقع أوصى قاتلاً باقتحام البيت، الذي تقع كل الأحداث فيه، وقتلها خلال غيابه.

قبل ذلك بأعوام قليلة أنجز هيتشكوك فيلمًا سابقًا تقع أحداثه أيضًا في مكان واحد هو «حبل» وفيه حكاية طالبين يخفيان في صندوق كبير جثة زميل لهما.

مخرج أفلام الرعب جورج أ. روميرو بنى ثروته الفنية والمادية على سلسلة تصوّر محاصرة الزومبي للبشر العاديين في الأحياء والمدن على حد سواء، لكن الفيلم الأول من هذه السلسلة، وهو «ليلة الموتى الأحياء» (1968) دار في منزل واحد محاصر. بعد تمهيد من نحو ربع ساعة يلجأ جمع من الناجين إلى ذلك البيت للذود عن أنفسهم داخله.

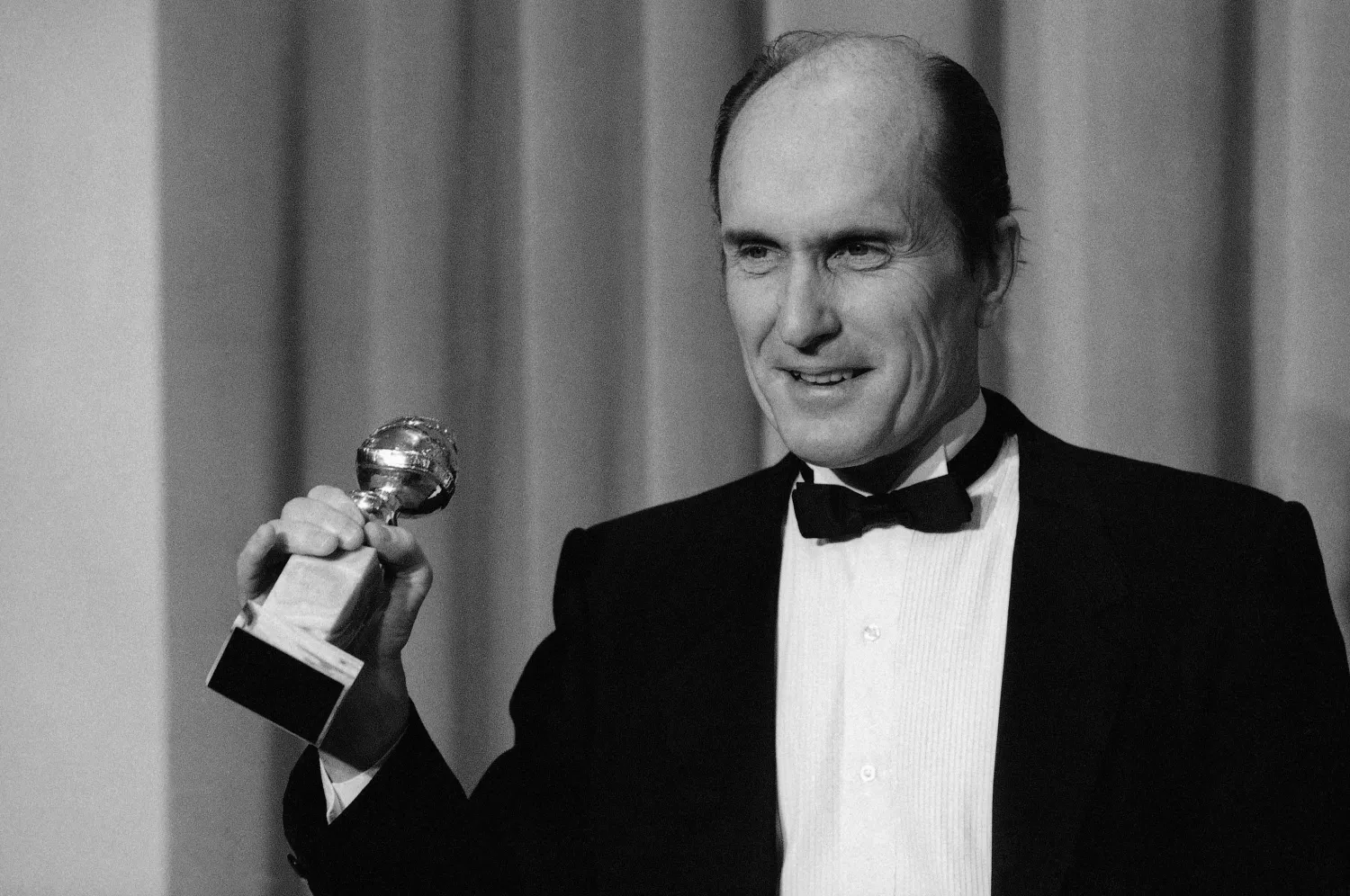

هذا الشعور بضرورة ردع المهاجم والدفاع عن النفس يقف وراء فيلم تشويقي رائع من جون كاربنتر عنوانه «الاعتداء على المقسم 13» (1976) ووراء فيلم ديفيد فينشر «غرفة الفزع» (2002). ولكي لا ننسى أن الاستخدامات قد تكون كثيرة ومتعددة وليس جميعها مفزعة، نذكّر بفيلمين من أعمال الفنان روبرت ألتمن، هما «عد للخمس والعشر سنتات يا جيمي دين» Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean الذي تقع أحداثه في مطعم صغير في أطراف بلدة صحراوية، وحققه سنة 1982 و«شرف سري» (1984) وهو فيلم لم يشاهده إلا قلّة من النقاد والجمهور لعب فيه فيليب بايكر هول دور الرئيس رتشارد نيكسون في غرفته في البيت الأبيض وحيدًا وطوال الوقت.

في غالبية هذه النماذج، فإن الخوف من الآخر هو الذي يحكم العلاقة سوء أكان الوحيد ضحية سواه أو كانت الوحدة هي اختياره الأساسي.