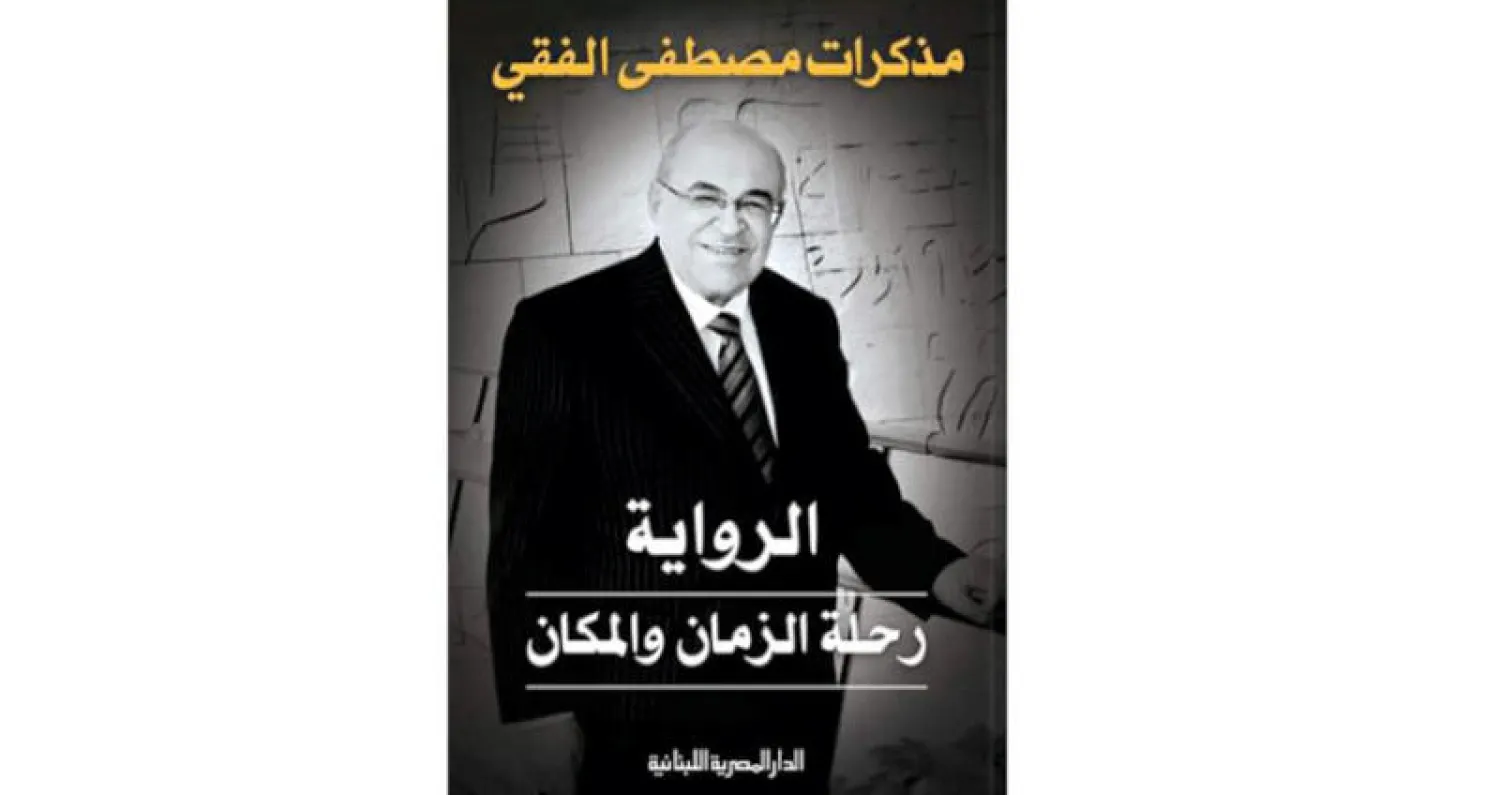

منذ التحاقه بمنظمة الشباب العربي الاشتراكي في النصف الثاني من عقد الستينات في عصر عبد الناصر حتى توليه رئاسة مكتبة الإسكندرية حالياً، كان د. مصطفى الفقي شاهد عيان على عصر من التحولات السياسية والاجتماعية، انخرط في بعضها، وعاش بعضها الآخر عن قرب، بالإضافة إلى كونه دبلوماسياً مخضرماً عمل نائباً للقنصل العام المصري في لندن ثم سفيراً لبلاده في فيينا، كما شغل منصب سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك للمعلومات لسنوات كثيرة. كل ذلك يجعل سيرته الذاتية «الرواية - رحلة الزمان والمكان» الصادرة حديثاً عن «الدار المصرية اللبنانية» بالقاهرة تحظى بأهمية خاصة.

تقع المذكرات في 511 صفحة من القطع الكبير، وتغطي قوساً زمنياً واسعاً لبعض أبرز محطاته ومنها الطفولة وبدايات التكوين، وهوية البلاد وكيف ألقت التحولات السياسية بظلالها السوداء على أبناء الوطن الواحد.

يروي الفقي، ابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، كيف أنه «ذات صباح مع بداية العام الدراسي في سبتمبر (أيلول) عام 1956 دخل مدرس اللغة العربية والدين الإسلامي الأستاذ عبد العظيم، الفصل، السنة الثانية من المرحلة الإعدادية، وقال إن هذه حصة الدين وطلب من أشقائنا المسيحيين أن ينتقلوا إلى فصل مجاور مع زملائهم من الفصول الأخرى لتلقي حصة الدين المسيحي أيضاً، فخرج أربعة أو خمسة من زملائنا ثم قال المدرس: جميعكم الآن تدرسون دينكم الإسلامي، فرفع التلميذ رحمين إبراهيم رحمين يده قائلاً: أنا لست مسلماً. فقال له المدرس: لقد خرج زملاؤك المسيحيون، فما ديانتك؟ هل أنت مجوسي؟ رد رحمين: بل أنا يهودي مصري! فأُسقط في يدَي الأستاذ ولم يجد ما يقوله سوى أن يتمتم ببعض عبارات غير واضحة تدل على الحيرة وعدم القدرة على اتخاذ قرار».

كان رحمين زميلهم في الفصل ويحبه زملاؤه كثيراً ويلعبون معه في أثناء الفسحة لعبة الفرسان بالأدوات المدرسية كالمسطرة بدلاً من السيوف، ولم يخطر ببالهم قط مسألة اختلاف الديانة، فلم يكن أحد واعياً بها أو مهتماً بالتعليق عليها. طلب المدرس من رحمين أن يذهب إلى حجرة الناظر وينتظره هناك. عندما انتهت حصة الدين عاد التلميذ إلى الفصل مبتسما وقال إن ناظر المدرسة استمع إلى وجهة نظر المدرس وأنه لا يوجد من يستطيع تدريس الديانة اليهودية فهو الطالب الأوحد في مدرسة دمنهور الإعدادية وعليه فقد تقرر أن يقضي حصة الدين في فناء المدرسة يلهو وحده إلى أن تتمكن المدرسة من تدبير مدرس له يعطيه مقرر الدين اليهودي ويرصد له درجة فيه. ولم تمر أسابيع قليلة حتى وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وتوقفت الدراسة لشهرين تقريبا وحين عادت لم يجدوا رحمين مرة أخرى وعندما استفسروا عنه قيل لهم إنه هو وأسرته رحلوا من البلاد.

ويعلق الفقي على الواقعة قائلاً: «لم ندرك بالطبع وقتها الملابسات والتداعيات المرتبطة بذلك الحدث ولكننا كنا نشعر أننا فقدنا زميلاً عزيزاً يرتبط بنا برباط براءة الطفولة البعيدة تماماً عن الحياة السياسية».

كانت بداية انخراط المؤلف في العمل العام خلال المرحلة الثانوية فقد أصبح مسؤولاً عن اتحاد طلاب محافظة البحيرة بدعم ورعاية من محافظها الراحل وجيه أباظة شخصياً، هذا الرجل الذي يعده مهندس دمنهور الحديثة وصاحب المشروعات الباقية حتى الآن في إقليم البحيرة. لقد كان واحداً من الضباط الأحرار القريبين من عبد الناصر ومع ذلك لم يكن يهتم بحدود الروتين بل كان يمضي في تنفيذ أهدافه بلا تردد.

في ذلك الوقت بدأ مصطفى الفقي يشارك في الأحداث الوطنية في عصر الرئيس عبد الناصر، ففي أثناء انطلاق إحدى المظاهرات الكبرى بسبب الثورة العراقية، طلب أستاذه الراحل الدكتور ثروت بدوي الذي كان يدرّس له القانون الدستوري أن يلقي خطاباً أمام زملائه طلاب الجامعة. وكان معهم زميلة لم يتعرفوا على شخصيتها الحقيقية إلا بعد أسابيع من بدء العام الدراسي وهي هدى جمال عبد الناصر فقد كانت طالبة عادية تأتي إلى الجامعة بلا حراسة تقريباً. وبعد أن ألقى خطابه في ذلك اليوم أمام جموع الطلاب اكتسب شعبية كبيرة.

في تلك المرحلة عرف أيضاً الطريق إلى الصحف القومية ومعايشة كبار الكتاب ومتابعة أعمالهم، ويذكر كيف ذهب آنذاك إلى مؤسسة «الأهرام» في مطلع ستينات القرن الماضي لتوجيه دعوة إلى الأستاذ محمد حسنين هيكل، رئيس التحرير وأشهر كاتب سياسي عربي، باسم اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لإلقاء محاضرة وإجراء حوار معه. قابلت الفقي سكرتيرة هيكل السيدة نوال المحلاوي، وأخبرته عن امتناع هيكل عن الحديث في السياسة خارج مقالاته فأخبرها الطالب المتحمس أنه اختار موضوع «أزمة المثقفين» وهو بعيد عن السياسة التي يرفض هيكل الحديث فيها فنظرت إليه في دهشة قائلة: كيف لا تعد أن أزمة المثقفين موضوعاً سياسياً مع أنك طالب علوم سياسية؟

من لندن إلى نيودلهي

ومن خلال موقعه كنائب للقنصل العام المصري في لندن، يروي الفقي شهادته حول الفريق سعد الشاذلي الذي تم تعيينه سفيراً لمصر في لندن، مشيراً إلى أنه كان طبيعياً أن يتم إبعاده عن الساحة بعد أن وضعت مجلتا «الحوادث» العربية و«باري ماتش» الفرنسية صورته على غلافهما بوصفه رئيس أركان الحرب العربية المنتصرة، ما أثار حفيظة الرئيس السادات! وعندما تسلم الفريق الشاذلي عمله في السفارة استقبله الدبلوماسيون فيها بقلق شديد ومخاوف مبررة، فالرجل معروف بصرامته العسكرية وقد لا تكون إدارته لبعثة دبلوماسية كبيرة على النحو المطلوب ولكنهم فوجئوا بـ«عسكري مصري يتحدث بلغة إنجليزية طليقة تفوق في جودتها لغات عشرات السفراء المدنيين، فضلاً عن أن لديه أفكاراً غير تقليدية في العمل وقدرة واضحة في الوصول إلى الهدف». ولعله من أوائل من فطنوا إلى قيمة وزيرة التعليم البريطاني آنذاك مارجريت تاتشر ومستقبلها السياسي المنتظر فدعاها إلى عشاء في بيت مصر بالسفارة في حي «ماي فير». وهو أيضاً الذي دعا في مرة أخرى «أسقف كانتربري» على العشاء في السفارة المصرية ودعا معه كبار الشيوخ من بعثة الأزهر الشريف في المركز الإسلامي بلندن، و«هو تفكير ينمّ عن سعة الأفق والفهم المبكر لقضية الوحدة الوطنية، كما أنه فاجأ الجميع ذات يوم بأن أعلن أن السفارة المصرية سوف تستضيف احتفال كل البعثات الأفريقية في لندن بيوم أفريقيا، وهو الخامس والعشرون من شهر مايو (أيار)». ونجح في ذلك بشكل واضح وحقق لمصر الأفريقية مكانة متميزة في العاصمة البريطانية، حيث حضر إلى السفارة رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية والقيادات المرموقة في العاصمة البريطانية كافة وفي مقدمتهم مندوب صاحبة الجلالة وقيادات الكومنولث كلها. لقد كان يوماً شعر فيه الفقي بأن «للرجل رؤية تستحق الإكبار». وهو أيضاً الذي وافق في بداية السبعينات على المشاركة في مواجهة تلفزيونية مع السفير الإسرائيلي في لندن من مكانين مختلفين. ويقول الفقي إن «الشاذلي اكتسح خصمه في المناظرة وأصبح حديث المدينة وبعثاتها الدبلوماسية لعدة أيام بعد ذلك وهو أيضاً العسكري المصري الصلب الذي ألقى محاضرة رائعة في مجلس العموم البريطاني حول إعادة فتح قناة السويس عام 1975 للملاحة وترك أثراً كبيراً لدى مشاهديه ومستمعيه على السواء».

وفي عام 1979 يشد صاحب المذكرات الرحال هو وأسرته الصغيرة المكونة من زوجته وطفلته صوب العاصمة الهندية لكي يتسلم عمله دبلوماسياً في السفارة المصرية بنيودلهي لأربع سنوات «شاهد فيها من العجائب والغرائب والمتناقضات ما يؤكد رؤية الفيلسوف العربي البيروني عندما زارها منذ عدة قرون وخرج بالانطباع ذاته».

الكتاب مليء بالوقائع المشوقة ويتسم بسلاسة السرد وجمال اللغة، لكن صاحب المذكرات لا يقدم هنا سوى ما يمكن تسميته «التاريخ العام» متجنباً التطرق إلى أي شأن شخصي أو خاص مثل وقائع الحب والزواج وعلاقته بالمرأة على سبيل المثال. وأرى أن قيمة أي مذكرات تنبع من مدى اقتراب صاحبها من الجانب المظلم في حياته وقدرته على تعرية جوانب الضعف الإنساني التي مر بها. يبقى أيضاً حرصه على أن تكون المثالية رمانة الميزان الحاكمة لعملية السرد والتذكر، وعدم انتقاص طرف على حساب طرف آخر... وهكذا لم ينسَ د. مصطفى الفقي أنه دبلوماسي!