تسألني زوجتي عما إذا كنت أستطيع قلب كتاب مذكرات برزان التكريتي على ظهره وأنا أضعه على الطاولة، تاركاً قراءته لوقتٍ ثانٍ. تحتل صورة برزان غلاف كتاب «الأعوام الحلوة والسنوات المرة» الذي صدر عن دار «سطور»، بقطعٍ كبيرٍ وبنطٍ عريضٍ، وهو سيرة مختصرة لحياته، بل هو أقرب إلى اليوميات، حام الشك بشأنها، وعما إذا كان برزان هو مَن كتبها؛ في النهاية صدرت على عجالة، وتبدو العجالة في مستواها التحريري واللغوي، وخلوها من وثائق تحدث عنها برزان كثيراً.

تبدأ المذكرات وهو شاب يعين صدام حسين في نشاطه الحزبي وينبض في قلبه أول حب لأحلام خير الله، زوجته، أو كما يسميها «شجرة الدر»، التي ستشعل قلبه حتى آخر أيام حياته، لا سيما أنه فقدها قبل أن تبلغ الأربعين من عمرها، وتنتهي في عام 2001، حين حضر المؤتمر القطري لحزب البعث، وشهد صعود قصي صدام إلى عضوية القيادة. وبعد أن يسرد أحداث المؤتمر، ينتقل إلى نقاش حاد جرى بين الأخوة الأربعة غير الأشقاء، صدام وبرزان ووطبان وسبعاوي، وينفض الاجتماع كالعادة بخلاف. وقد خلت المذكرات من تداعيات أهم عقبة واجهت البعثيين في حكمهم؛ الأزمة التي سبقت الحرب، وسقط في إثرها النظام البعثي.

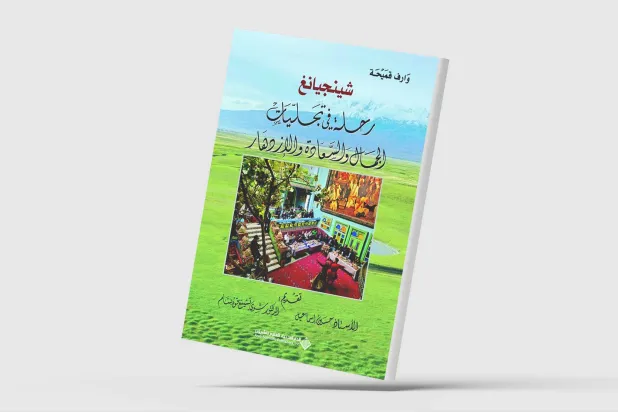

يبدو برزان في صورة الغلاف أنيقاً حزيناً بشاربٍ كث، أو لنقل متجهماً كعادة البعثيين في إضفاء مسحة تأمل على صمتهم. يرتدي بدلة سوداء ورباطاً أسود، وتحتهما قميصٌ ناصعُ البياض. برزان يمثّل واحدة من أسوأ الحقب التي مرت على العراقيين، ودمرت أحلامهم في بلد مستقر وحياة هانئة، فلماذا ألوم زوجتي!

حرصتُ بعد ذلك على قلب الكتاب على ظهره حتى أكملته.

حسناً، ستكون قراءة مذكرات برزان عملية شاقة، ذلك ما يعتريك للوهلة الأولى، لكن عندما تدخل في أعماق الكتاب، تشعر أن عقال الأسرار ينفلت في الحديث عن عائلة تحكم العراق، وتتساقط أسرارها في كل مكان، هل كان كتم الأسرار مجرد حكاية شائعة عن برزان وهو لا يتردد في كشف أفظعها، ويدون أكثرها خصوصية وفضائحية؟

ترأس برزان جهاز المخابرات من عام 1976 حتى عام 1983، ولم يعرف العراقيون كثيراً عنه قبل المحاكمة الشهيرة بعد 2003، فصدام لم يكن ليسمح لأحدٍ غيره بالظهور. والمذكرات التي بين أيدينا ربما ستقول لنا أي رجل كان. كتب برزان سراً ما كتب، وفي بلاد بعيدة عن سطوة رجال صدام وأعدائه من عائلته، ولكنه دون همومه وآراءه في السياسة ونظرته لحكم البعث بعد أن ضعف صوته وغاب.

يعترف برزان بضلوع صدام حسين بمقتل أحد أعمامه، وهو الحاج سعدون، إذ تربص به صدام في أحد الطرق وقتله. كان سبب القتل إحالة خير الله طلفاح على التقاعد بدفعٍ من الحاج سعدون، وكان طلفاح آنذاك مديراً عاماً في وزارة المعارف. اشترى طلفاح لصدام مسدساً، وطلب منه أن يقتل الحاج سعدون، ففعل صدام ذلك من دون أي تردد؛ تبرأ أعمام صدام منه بعد تلك الحادثة. وبينما يعترف برزان بذلك، يهاجم زوجة صدام الأولى التي عاش معها مدة طويلة لأنها كانت «جافة شحيحة تتضايق من الزائرين... إلخ، عكس صدام المضياف الودود»، كما يقول. ويعترف بمرارة في كثيرٍ من صفحات الكتاب بأن صدام، لو حظي بزيجة أفضل، لكان حاله قد تغير، وربما حال البلاد أيضاً، يفعل ذلك ويقارن بينها وبين زوجته هو، أخت زوجة صدام التي أثرت في حياته وغيرتها.

شارك برزان في انقلاب البعث بشقيه. وحسب ما يرويه، تشعر أن العملية لم تكن بالصعوبة التي نعتقد؛ كان القصر الجمهوري مطلاً على منطقة سكنية لم تتحول بعدُ إلى منطقة خاصة، مغلقة على عامة الناس، كما حدث في عهد البعث -يتأسف برزان لذلك كثيراً. وسار كل شيء بشكل عادي، ما عدا عطل الدبابة التي تقل صدام وبرزان وذياب العلكاوي باتجاه القصر. انتظروا حتى أصلح الجندي الدبابة. ولم يكن هذا الجندي مشتركاً بالانقلاب، بل ذهب تحت تهديد السلاح. ظن صدام أن الجندي تقصد تعطيل الدبابة، وأعتقد برزان أن خيوط نظرية المؤامرة التي نُسِجت في بيت البعث، وحكمت عقلية صدام، بدأت منذ تلك اللحظة. كان عطل الدبابة طبيعياً، ولا سبب سوى ذلك. أما الانقلاب الثاني، فكان أسهل من الأول، ويظهر فيه التنكر للعهود التي قطعوها للمجموعة التي ساعدتهم. كلف برزان بأخذ عبد الرزاق النايف الذي لم يكمل وجبة غدائه إلى منفاه في المغرب. وهناك، يصاب برزان بصدمة حضارية، كما يقال، بعد أن رأى الفندق الذي سكنوا فيه. ويعلل برزان ذهوله بقوله: «هو فندق مدهش حقاً، ليس لأنّنا (بدو) لم نرَ مثله، بل هو يستحق الإعجاب!».

برزان والعائلة الكبيرة والصغيرة

كانت العائلة هاجساً كبيراً لبرزان في المذكرات، العائلة الكبيرة من التكارتة، وبيت غفور تحديداً، وصراعهم على القرب من صدام، والتفاني في إرضائه، وعائلته الصغيرة التي بدأت عزلتها حين اختار لها برزان، بالتعاون مع زوجته، مساراً مختلفاً بعد خروجه من جهاز المخابرات، من حيث الدراسة (أكمل أولاده دراستهم في جنيف) والنظام داخل العائلة، يعطي برزان على سبيل المثال دليلاً على رقيه دون بقية العائلة الحاكمة، برفض ابنة صدام الصغيرة (حلا) الزواج من ابنه البكر محمد، بزعم أنها بتحريض من أخواتها لا تستطيع التكيف مع نظام عائلته الصارم، ولا تستطيع الأكل بالشوكة والسكين!

تلك العزلة بدأت، كما يقول، بظهور حسين كامل بصفته فرداً قوياً في أسرة صدام، وحرصه على إبعاد آل إبراهيم من حضن صدام الوثير. لم يثق برزان يوماً بحسين كامل، ويُرجِع له السبب في إفساد أولاد صدام، عدي وقصي، ولم يثق كذلك بعلي حسن المجيد، ويظن أن إبعاده عن دائرة القرار كانت بتأثير من حسين كامل.

حين يكتب يومياته في جنيف، وتبدو فيها عزلته عن عائلة صدام واضحة، وعزلته عن النظام أوضح، لم يقل برزان شيئاً عن هذا الامتياز الذي يحظى به دون بقية العراقيين. يهاجم في مدونته سياسة النظام، وعزلته عن العالم، وفقر العراقيين، وتراجع الخدمات، وحلف البعث مع الإسلاميين، ودخول الكويت، وحصر السلطة بيد شخص واحد، وضعف هذا الشخص الذي بيده كل شيء عن ضبط عائلته، وخلو الحياة السياسية في العراق من تعددية حزبية، لكنه بالمقابل لم يقل شيئاً عن امتيازاته. كان يرى أنها أقل مما يحصل عليه بقية المقربين من صدام، ويذكر لذلك أمثلة كثيرة.

هل سيكتب غير ذلك إذا بقي مقرباً من صدام؟ يظن أنه كان مظلوماً لأن صدام لم يأمر بطائرة خاصة لعلاج ابنه في فرنسا، وحجة صدام أن العراقيين سيغضبون! لا أدري من نصدق.

ما كتبه في جنيف يوحي بأن برزان لم يكن هو ذاته البعثي المتشدد؛ يحرص يومياً على إخراج كلب العائلة للنزهة، ويتابع تفاصيل حياة أبنائه بطريقة عصرية، ويتذكر زوجته وحبيبته ويبكي لفراقها بحرقة حين يزورها في المستشفى، بعد أن احتفظ بجسدها ولم يدفنه؛ يمارس طقوس زائرٍ لحي: يُقبلها، ويشكو لها ألم هجرها، ويخبرها بأنه سيأتي لزيارتها قريباً فلا تقلق، كأنه اشترى في تلك البلاد الجميلة قلباً جديداً!

يمكن للعراقيين أن يقارنوا بين برزان المذكرات وبرزان الذي ظهر في محاكمة البعثيين مثل مجنون.

العودة إلى بغداد بأمر صدام

عاد برزان لبغداد بعد رفض صدام بقاءه في جنيف بدفعٍ من أخويه الشقيين، وطبان وسبعاوي، عام 2001، وسقط سريعاً في قبضة الأميركان بعد 2003، وقدم للمحاكمة إذ كان في لائحة المطلوبين، كما معروف.

وفي المحاكمة، صرخ برزان بصوتٍ عالٍ وهو لا يرتدي غير بيجامته الممزقة: «فداك أبي وأمي، أيها البعث العظيم»، رد صدام بعدما أكمل برزان هتافه بكلمته الأثيرة: عفية. يقال إن كلمة «عفية» كانت تعادل خمسمائة ألف دينار عراقي في جلسات صدام حين كان في السلطة، يحصي حرسُهُ عدد «العفيات» التي يطلقها بعد كل اجتماع، لذلك كان منسوب التملق يصعد في لقاءات صدام، وسعيد من حظي بأكثر من «عفية»، حين قالها صدام في المحكمة لم يهتم أحدٌ، سوى عواجيز حطموا الدولة، وانتهوا في قفصٍ بلباسٍ رث.

لم يكره برزان في مذكراته البعث، لكنه كره الذين سرقوا أخاه منه، وحرموه من نعيم قربه، لذلك لا ينفك يلقي باللوم على اليوم الأسود الذي تقرب فيه حسين كامل من صدام، وصعدت الشحناء ناحيته بصعود الصهر القريب.

في المحاكمة أيضاً، طلب برزان وقتاً حتى يدلي بمعلومات سرية وخطيرة، طلب كذلك أن تبقى الجلسة علنية، لكن القاضي رفض، تسربت معلوماتٌ بعد ذلك عن فحوى ما أراد برزان قوله؛ لم يكنْ شيئاً ذا بال. كانت عبارة عن اتهامات لعلي حسن المجيد بوقوفه وراء الأعمال الوحشية للنظام السابق؛ يا إلهي، لم ينسَ برزان ثأره!

أما صدام، فأظهر حناناً غير معهود لبرزان في المحكمة. يشكو برزان في المذكرات من قطيعة كبيرة مع عائلة صدام، لا سيما بعد زواج عدي من ابنته «سجا»، وهجرها الدراماتيكي له، سافرت سجا بعد أشهر من زواجها إلى جنيف، ولم تعد لبيت صدام بعد أن ضاقت ذرعاً بجنون عدي. رجا صدام القاضي أن يرأف بأخيه برزان، فبحسب زعمه كان برزان مريضاً بالسرطان، لا أدري ما الذي جال في خاطر برزان آنذاك، أغلب الظن أن برزان قال في سره: إنه حنينٌ متأخرٌ يا أخي.

رفض برزان أن يعالجه أطباءٌ عراقيون، طالب بأطباء أميركان أجروا له الفحوصات سابقاً، ونسي الإمبريالية التي كتب عنها، نسي أنَه يطالب العراقيين بالثورة على الأميركان، لكنه لا يرضى بغيرهم معالجين!

لم يذكر برزان في مذكراته عن جهاز المخابرات الذي رأسه مدة ثماني سنوات سوى أنه طوره، وتمكن من صناعة أسلحة كيمياوية في عهده، لم يقل عن جهازٍ يحصي أنفاس العراقيين في دولة بوليسية تراقب حركاتهم وسكناتهم شيئاً، كل الذي عرفناه أنه تركه بعد أن ساءت علاقته بصدام. وفي المحاكمة، قال إنه أخرج معتقلين في فرقة حزبية قبض عليهم بعد محاولة اغتيال صدام في الدجيل، ولم يجد تفسيراً مقنعاً لاعتقالهم، رفض الإجراء الاحترازي وأطلق سراحهم، بينما فعلت آلة البعث الرهيبة في البقية من أهل الدجيل ما فعلت! مشهدانِ يتداخلانِ لدي وأنا أكمل قراءة مذكرات برزان، وأعيد مشاهدة محاكمته: برزان يمسك بكلبه ليُرفه عنه في أرقى أحياء جنيف كأي أرستقراطي بمعطفٍ طويلٍ تحيط به أسرتُهُ، وسجين يدير ظهره للقاضي ببيجامة ممزقة مفترشاً الأرض يبحث عن أي سبيل للعودة لأسرته التي تنتظره في جنيف، لائماً نفسه: ماذا لو لم أطع صدام وأعود؟!