* لا أومن بكتابة روائية لا تقوم على البحث والتحري وتعميق القراءة، فضلا عن رصيد الكاتب ومدخراته المعرفية.

* طالما أن المفكرين والأدباء العرب لا يكتبون عن الغرب، سيبقون متقوقعين في عوالمهم، فلكي تصبح الكتابة حقيقية، يجب أن تعيش الوحدة الكونية.

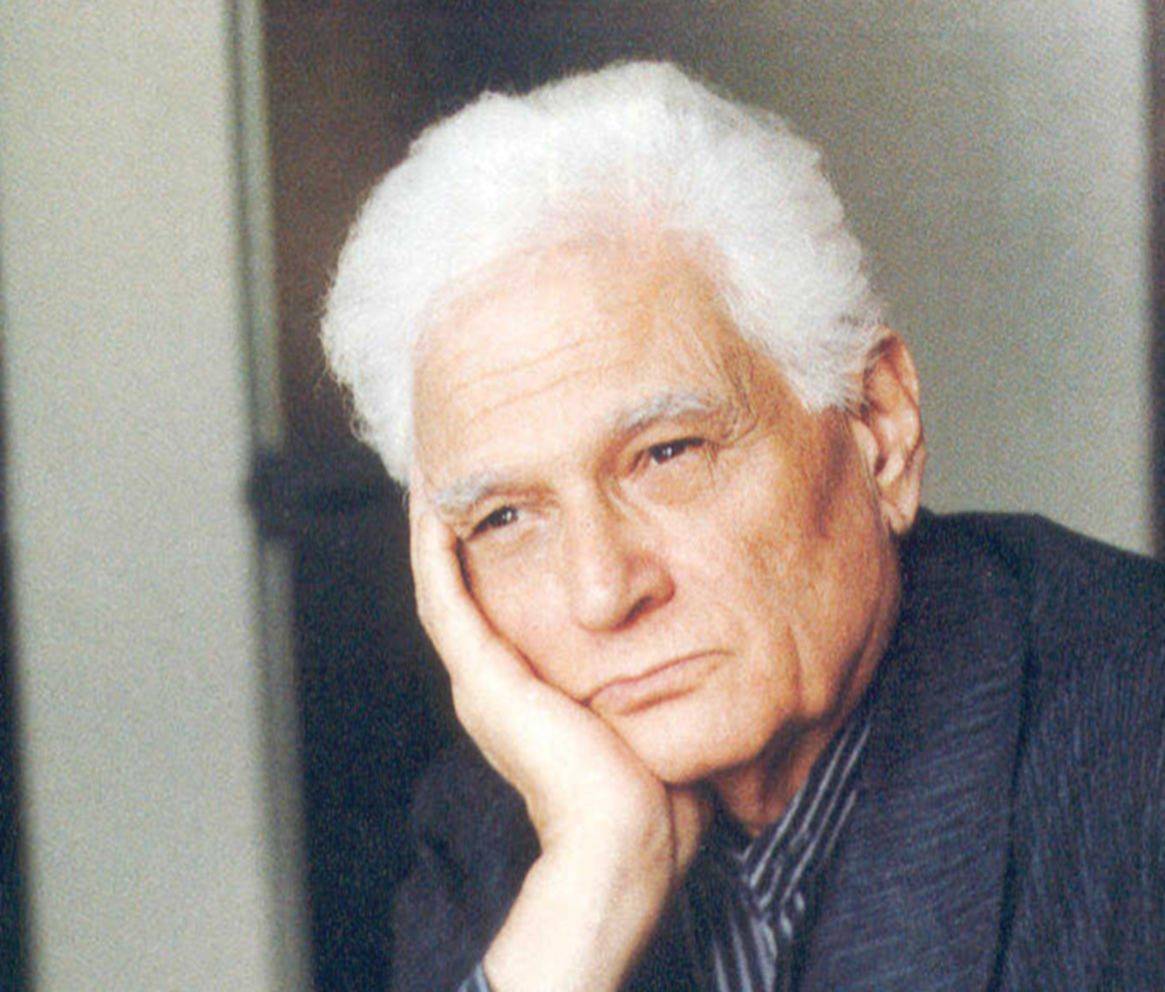

الشاعر والكاتب حسن نجمي، أحد المبدعين المغاربة المهمين على خريطة الأدب المغربي المعاصر، الذين برهنوا على تنوع الكتابة الأدبية الإبداعية بين الشعر والرواية والنقد. له حضور متميز في الثقافة المغربية منذ ثلاثة عقود.

بعد أن نشر عددا من المجاميع الشعرية، صدرت له روايتان، «الحجاب» و«جيرترود» ويتهيأ لإصدار روايته الثالثة «لا أحد رأى الملك في القمر». وهو ليس الشاعر الوحيد الذي جمع بين كتابة الشعر والرواية، فقد سبقه أو جايله نخبة من الشعراء الذين خاضوا كتابة الرواية منهم: محمد الأشعري وأحمد المديني وأحمد عبد السلام البقالي، وعبد الله زريقة، كما هناك الطاهر بن جلون ومحمد خير الدين وعبد اللطيف اللعبي ورجاء بنشمسي ومحمد حمودان في التجربة الأدبية في دور نشر فرنسية معروفة في باريس.

في حوارنا هذا يتحدث نجمي عن علاقة الشعر بالسرد الروائي:

* كيف انتقلت من الشعر إلى الرواية، هل الرواية أكثر قدرة على التعبير عن عوالمك؟

- لا أتصور أن الأمر يتعلق بقرار مسبق. قد أكون انتقلت من الحالة الشعرية إلى الحالة السردية. الكتابة تعلو على الأمر الشخصي المقصود. بدأت أكتب الشعر في سن مبكرة وراكمت عددا من المجاميع الشعرية وأحيانا تجد المرء نفسه مدفوعا أو مضطرا ليكتب في جنس آخر غير الشعر كالرواية مثلا، لكن في النهاية ليس هناك من فاصل هندسي واضح بين الحالة الشعرية والحالة الروائية، على الأقل من خلال تجربتي الصغيرة والمتواضعة. أكتب الرواية ولكنني أبقى في العمق شاعرا. أتعامل مع الأحداث والوقائع والشخصيات بروح الشعر، صحيح أن الرواية لها تقنياتها المعلومة ولكن مع ذلك لا أستطيع التخلص من وضعيتي الاعتبارية كشاعر، ولا أفصل نفسي عن العلاقة الشعرية مع الأشياء والموجودات واللغة والآخرين والمجتمع، إذ لدي إحساس أنني شاعر في كتابة المقالة والسرد، والمحاضرة والقضايا الفكرية. ينبغي أن لا يتحول ذلك إلى نوع من التحايل أو الإحساس بالضعف. أحيانا نتكلم بهذه الصيغ كي لا نتيح للنقاد والقراء الكبار نوعا من حالات الارتباك التي نستشعرها ونحن مقبلون على كتابة الرواية. الأمر ليس بهذا المعنى. وللحرص على روح الشاعر في قلب الرواية، تبقى المسألة «الأجناسية» مجرد إجراءات أكاديمية وإعلامية، تساعد القراء غير المتخصصين والباحثين الشغوفين بالترتيبات ووضع الخانات، على فرز الأشياء وتوضيحها.

* هل تكتب الشعر والرواية بنفس الطريقة أم هناك اختلاف؟

- يمكنني القول نعم، أكتب بنفس الطريقة والطقوس، وبنفس اللحظة الملائمة للمزاج وروح الكتابة، سواء في كتابة القصيدة أو الرواية أو المقالة. وتظل الرواية مسلحة بالروح الشعرية، إذ لا يوجد أدب من دون شعر كما يقول بورخيس، لأن أي أدب يجب أن يحمل روحا شعرية، ويحقق شيئا من الأدبية، وليس شيئا آخر سوى روح الشعر، أي لا وظيفة للكتابة إلا في حد ذاتها كما سماها جاكوبسون ذات يوم.

* لماذا اخترت شخصية جيرترود التي لا يعرفها العرب كثيرا؟

- كان الاختيار مجرد مصادفة، حيث كنت أتردد في 1985 أو 1986 على باعة الكتب المستعملة في المدينة العتيقة في الدار البيضاء، اقتنيت ذات يوم مجموعة من الكتب الفرنسية، من بينها، عثرت على سيرة الكاتبة الأميركية جيرترود شتاين بالفرنسية والتي صدرت عن منشورات غاليمار في عام 1930، وهي في الوقت نفسه، أيضا سيرة أرستو كلاس، التي تربطها بجيرترود علاقة خاصة. وقد كان صدورها حدثا أدبيا وإعلاميا كبيرين، لأنها تضمنت الحقائق اليومية الخاصة لمجموعة من الكتاب والأدباء، وفي مقدمتهم بيكاسو وجورج براك وهنري ماتيس. وأثارت ردودا من الاستهجان والاستنكار والتهكم. وكان السؤال المثير هو: كيف سمحت جيرترود لنفسها أن تكتب بهذا العراء الكامل عن نفسها وعن الآخرين. عندما قرأت هذه السيرة لفت انتباهي الأسلوب الذي انتهجته الكاتبة، فهي لم تتحدث عن نفسها بضمير المتكلم. بل جعلت أرستو كلاس تتحدث عنها، (أي سيرة ذاتية على لسان صديقتها). وفي آخر السيرة تقول لقد حاولت مرارا أن أدفع أرستو كلاس إلى كتابة سيرة حياتها باعتبارها عاشت الأحداث ذاتها معي، ومع كبار العباقرة الذين عرفتهم، لكنها ظلت تتلكأ وتتردد في ذلك، فتوليت الأمر بنفسي، وها هي سيرتي وسيرتها.

* ما الذي أثار انتباهك في سيرتها؟

- أثارت انتباهي إشارتان، الأولى عندما كان بيكاسو يحضر أحد معارض صديقه جورج براك، وهما ابتكرا التكعيبية في الفن، أصر على أخذ لوحة، لأنها أعجبته، وفي إطار التبادل الذي كان سائدا بين الفنانين ولا يزال، وهكذا يفعل جورج براك. وهي تذكر أن بيكاسو كان يضع لوحة براك على الجدار ويسخر منها قائلا: هل هكذا يرسم الفنان؟ وفي الحقيقة، إنهما يختاران أسوأ لوحة يمكن أن يجدوا فيها مداخل للنقد والتجريح. أعجبتني هذه الملاحظة، وكنت أستخدمها في خصام الكتاب والفنانين في المغرب والعالم العربي. والإشارة الثانية التي أثارت انتباهي زيارة أرستو كلاس وجيرترود طنجة في 1912. وكان ماتيس قد زار طنجة في 1911، وتحدث عنها من خلال المراسلات والبطاقات. وجاء ذكر شاب اسمه محمد في طنجة أخذهما إلى عائلته في البادية، وقال لهم: إنهم بدو لكنهم حريصون على نظافة بيوتهم، وملابسهم. وكان محمد هذا ملما بكل مجريات السياسة في بلاده، إذ ذكر أن مولاي السلطان حفيظ سيستقيل من منصبه، وذكر المبالغ التي تسلمها من السلطات الاستعمارية الفرنسية. وبعد ذلك نشرت الصحف الإسبانية المعلومات ذاتها. وقد أثارت لدي هذه الحادثة ركاما من الأسئلة عن حياة الشاب محمد. وقد يكون على قيد الحياة لحد الآن وقد تربى في قصر مولاي حفيظ في طنجة.

* هل لهذا السبب تحول الشاب محمد إلى إحدى شخصياتك في الرواية؟

- فكرت بإعادته إلى الحياة وتشييد هوية له، وبدأت أشتغل على شخصية الشاب محمد والفترة التي عاش فيها، أي عام 1912 حيث كان المغرب يعيش تحت نير الاستعمار وكانت طنجة مدينة دولية خاضعة لجهات متعددة، إنجليزية وألمانية وإسبانية.. إن محمد يبقى شخصية متخيلة بكل المقاييس، ولا ينبغي أن نحمله ما لا يحتمل. ولذلك، ذهبت بعيدا جدا في تفصيل حياته ونحت شخصيته ليصبح مقنعا كما لو كان حقيقيا تماما. كما اشتغلت على شخصية جيرترود وقرأت معظم كتبها بالإنجليزية، وقمت بزيارة بيتها في باريس، الكائن بجوار حديقة لوكسمبورغ، حيث يعلو البناية لوحة رخامية، تشير إليها، أزوره كلما ذهبت إلى باريس.

* هل تعتبر روايتك سيرة أخرى لجيرترود؟

- سيرة عربية لها بكل تأكيد، حيث جمعت كل عناصر شخصيتها البيوغرافية، واستبداديتها وتسلطها وهشاشتها ونقاط ضعفها. وقد قال عنها الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد: الكاتب في رواية جيرترود نحت شخصية واقعية، وهي جزء من التاريخ الأدبي إلى أن أصبحت شخصية متخيلة، ثم نحت شخصية الشاب محمد المتخلية حتى أصبحت واقعية.

* المعروف عن جيرترود أنها شخصية متعددة الاهتمامات من خلال علاقتها بالمبدعين الآخرين وخصوصا في مجال الفن التشكيلي؟

- هذا صحيح، إنها شخصية اشتهرت كإحدى أهم نساء ورجال العالم الذين شغفوا باقتناء وجمع اللوحات الفنية لكبار فناني القرن التاسع عشر والقرن العشرين. واشتهرت بهوايتها هذه أكثر مما اشتهرت بكتابتها الأدبية. لقد كتبت الشعر والأوبرا والنقد الفني أيضا، ولم تشتهر بكل ذلك. وهناك أيضا فضاء باريس في عصرها الذهبي، بكل فنانيها التشكيليين الكبار كما تعلم من خلال معايشتك لباريس فترة طويلة. وحاولت أن أمزج كل ذلك باهتمامي بالفن التشكيلي العربي، وبالوشائج التي تربط الشعر بالفن التشكيلي.

* نفهم من ذلك أنك تعد العدة لكتابة رواية كهذه؟

- بالتأكيد. لا أومن بكتابة روائية لا تقوم على البحث والتحري وتعميق القراءة، فضلا عن رصيد الكاتب ومدخراته المعرفية. حين أفكر في كتابة رواية، يجب أن أستدعي كل ما تعلمته من قراءاتي الروائية ومشاهداتي السينمائية والمسرحية. والروايات العظيمة الراسخة في ذهني، تتميز بشخصيات ذات خبرة مأساوية أو نزوع نحو شك وجودي أو فلسفي أو شخصيات معطوبة. يمكن القول إن الهشاشة الإنسانية هي التي تصنع - في تقديري - الأدب العظيم.

* هل الكتابة عن الآخر باب جديد في أدبنا العربي؟

- تحدث المفكر المغربي عبد الله العروي عن المفكر غرانباون، الذي قال له أثناء لقائه: طالما أن المفكرين والأدباء العرب لا يكتبون عن الغرب، يبقون متقوقعين في عوالمهم. ولكي تصبح الكتابة حقيقية، يجب أن تعيش الوحدة الكونية، والرواية المغربية إذا ظلت تدور في فلك المحلية، فإنها تبقى أسيرة حديقتها المسورة. هناك عشرات المواضيع التي تستحق الكتابة عنها. وطنجة تحمل عشرات من هذه القصص. لقد كان تشرشل يتردد على فندق المأمونية.. يفتح نافذة غرفته ويرسم. كما أن بورخيس زار مراكش مرتين، وتردد على ساحة جامع الفناء باعتباره تراثا شفويا عالميا. أظن أن الرواية الجيدة تحتاج إلى قارئ جيد بالضرورة. وكم نحن في العالم العربي، بحاجة إلى كتابة روائية تلامس علائقنا بالآخرين، وذلك عبر علائق زمننا بالكتابة التي وضعت أزمنة روائية تثير الأسئلة أكثر مما تجيب.

* أيهما يحوز على قراءاتك الشعر أم الرواية؟

- إنني أقرأ من الروايات أكثر مما أقرأ من الشعر، على الرغم من أنني شاعر أساسا.

* هل يمكن أن تتحدث لنا عن أعمالك المقبلة؟

- أتهيأ حاليا لإصدار روايتي الثالثة، كما ستصدر لي مجوعتان شعريتان مترجمتان إلى الفرنسية في باريس، وهي تدور حول مرحلة الاستعمار الفرنسي ودور المقاومة المسلحة، أحاول استعادة تلك اللحظة التي كان فيها المغاربة مستعدون للتضحية بأنفسهم والموت من أجل وطنهم. لكننا في الوقت الحالي غير قادرين على الموت من أجل الديمقراطية كقضية إنسانية. لقد صدرت «جيرترود» وإلى جانبها مجموعتي الشعرية «أذى كالحب». آمل أن تصدر روايتي الجديدة برفقة عملي الشعري الجديد خلال السنة المقبلة.

سيرة

حسن نجمي، ولد عام 1960 شاعر ومؤلف وصحافي مغربي، رئيس اتحاد كتاب المغرب بين 1998 - 2005. ورئيس سابق لبيت الشعر، يشغل حاليا منصب مدير هيئة الكتاب والمطبوعات في المغرب. حاصل على شهادة دكتوراه الدولة في الشعر الشفوي. من أهم أعماله الأدبية «لك الإمارة أيتها الخزامى»، و«1982»، و«سقط سهوا»، و«الرياح البنية»، و«حياة صغيرة» (شعر)، بالإضافة كتبه في النقد والفكر مثل: «الشاعر والتجربة» و«شعرية الفضاء».

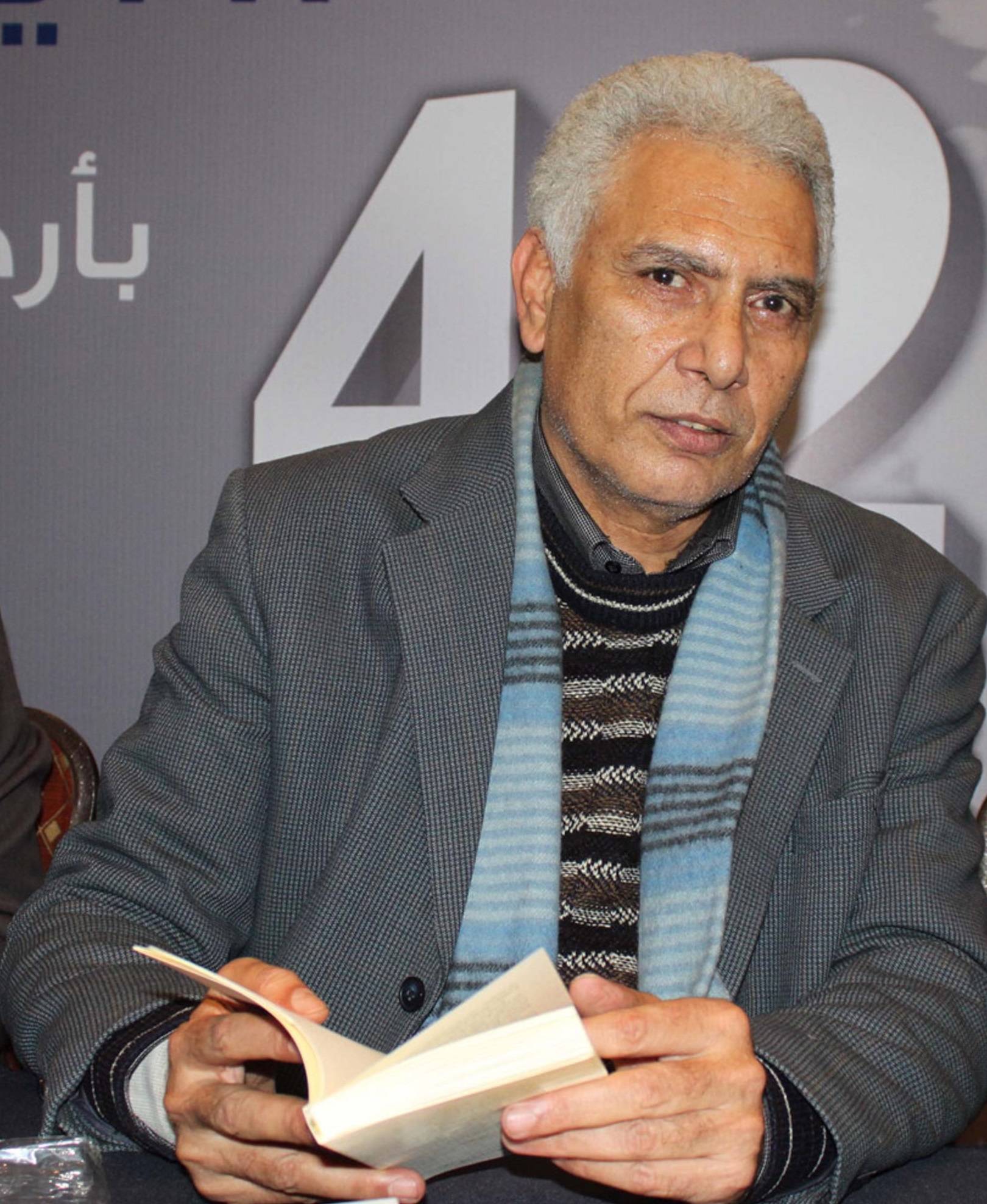

جيرترود شتاين

الأميركية الشهيرة جيرترود شتاين كانت واحدة من بين الأدباء والمفكرين والتشكيليين والفنانين الأميركيين الذين هاجروا إلى فرنسا واستقر بهم المطاف بباريس حيث تحولت إقامتها هناك إلى صالون أدبي يلتقي فيه مشاهير فنون الأدب والموسيقى والتشكيل من قبيل: ماتيس - بيكاسو - أبتولينير - همينغواي - فيتزجرالد - أناييس نن - وآخرون. زارت جيرترود مدينة طنجة سنة 1912 رفقة صديقتها البولونية «ألستو كلاس» التي تربطهما علاقة صداقة أثناء مقامهما بطنجة التقيا بشاب يدعى محمد الطنجاوي، فاستندا إليه - كما جاء في فصول رواية حسن نجمي - دليلا سياحيا، حيث سرعان ما تطورت العلاقة بينه وبين جيرترو إلى صديق طيب المعشر، علاقة منحته هوية كاملة بعد أن بعثه السلطان حفيظ ضمن بعثة طلابية لمتابعة دراسته بالخارج، يعود محمد ليندس في الواقع الذي استعصى عليه إصلاحه، ثم قرر تلبية دعوة الالتحاق بالكاتبة والصديقة الأميركية «جيرترود شتاين» بباريس. لقاء عابر تحول إلى علاقة جوهرية وكيانية ووجودية.