ثلاثة أيام غاب خلالها الرئيس الفرنسي عن باريس، في زيارة رسمية طويلة إلى مصر تبعتها في طريق العودة إلى فرنسا زيارة من عدة ساعات إلى قبرص للمشاركة في قمة للدول الأوروبية المتوسطية. وهذه المرة الأولى التي يغيب فيها إيمانويل ماكرون عن باريس منذ مشاركته في قمة العشرين في بوينس أيريس، نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

بالطبع لهذا الغياب عن البلاد دلالات كثيرة مقارنة بانزوائه في قصر الإليزيه وانقطاعه عن العالم المحيط طيلة أسابيع، حيث امتنع خلالها عن القيام بزيارات للمناطق الفرنسية أو للخارج. فأزمة «السترات الصفراء» التي انطلقت منذ أكثر من شهرين آخذة بالتراجع، رغم بقاء جذوتها مشتعلة لدى «النواة الصلبة» التي تتكون منها. و«الحوار الوطني الكبير» الذي أطلقه ماكرون وشارك فيه شخصياً لساعات طويلة أخذ يفعل فعله. ثم إن رهان الحكومة على انقسامات الحركة الاحتجاجية قد تحقق، إذ تفرقت صفوفها بين راغب في المشاركة في الحوار ونقل المطالب إلى طاولة الحوار، وبين من يرى أنه من باب ذر الرماد في العيون ولكسب الوقت.

كما أن الحركة انقسمت بين ساعٍ للتحول إلى ما يشبه الحزب السياسي والمشاركة في الانتخابات الأوروبية في شهر مايو (أيار)، وبين الجناح المتشدد الرافض والمصر على استمرار النزول إلى الشارع أسبوعاً وراء أسبوع، لتحقيق مطالب تذهب في كل اتجاه. يُضاف إلى ذلك كله أمران أساسيان: الأول، أن التعاطف الشعبي مع الحركة تراجع، والدليل على ذلك نزول «الأوشحة الحمراء» (10500 شخص وفق أرقام وزارة الداخلية)، أول من أمس، إلى شوارع باريس، وهم الذين يريدون الدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات والتعبير عن رفض العنف. وهؤلاء يدعون أنهم لم ينزلوا إلى الشارع للدفاع عن ماكرون وحكومته، بل عن الدولة ومؤسساتها. والثاني عودة شعبية ماكرون إلى الارتفاع وفق آخر استطلاعات الرأي، التي نشرت نهاية الأسبوع، والتي تبين أنه استعاد أربع نقاط على الأقل، لكن شعبيته ما زالت ضعيفة.

بالنظر إلى كل هذه العوامل، تعتبر السلطات أنها اجتازت «مرحلة الخطر» التي وصلت إلى أوجها في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في هذه المرحلة، كانت باريس والكثير من المدن، من جهة، عرضة لمواجهات عنيفة وأعمال كر وفر وتحطيم وحرائق وسلب. ومن جهة أخرى، تزايدت الضغوط على الرئيس الفرنسي للإعلان عن شيء ما في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية والضرائب والتجاوب مع المطالب «الأساسية» لـ«السترات الصفراء». وبالفعل، لم يجد ماكرون مفراً من ذلك فعمد إلى التخلي عن زيادات الرسوم على المحروقات ورفع الحد الأدنى للأجور، وألغى زيادات الضرائب على المعاشات التقاعدية المتدنية، وطلب من الشركات المعنية تجميد أسعار الكهرباء والغاز لعام 2019، خصوصاً عندما أطلق الحوار الوطني.

بيد أن هذا التجاوب كان مرتفع الثمن، ليس فقط مادياً، بل وخصوصاً إنسانياً. ووفق إحصائيات وزارة الداخلية، فإن الأعمال الاحتجاجية (باستثناء السبت الحادي عشر، يوم 26 يناير) أوقعت ألفي جريح لدى المتظاهرين وما يزيد على الألف في صفوف رجال الأمن. يُضاف إلى ذلك 12 قتيلاً في أحداث متفرقة، وتوقيف ما يزيد على ستة آلاف متظاهر. والجدل اليوم في فرنسا يدور حول استخدام القوى الأمنية، التي نُشرت بكثافة لا مثيل لها، (نحو 80 ألف رجل منهم 10 آلاف في باريس وحدها)، القوة «المفرطة»، في التعامل مع المتظاهرين الذين اندس بينهم، لدى كل مظاهرة، مشاغبون بالعشرات وربما بالمئات.

ويؤخذ على رجال الأمن وعلى وزارة الداخلية والسلطة السياسية المسؤولة عن أعمالهم اللجوء المكثف إلى القنابل الصوتية المتفجرة، خصوصاً، إلى الرصاص المطاطي الذي أوقع استخدامه عشرات الجرحى الذين فقدوا إما البصر أو أصيبوا بجروح بليغة. وفرنسا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي يسمح باستخدام هذا النوع من المقذوفات التي حرمت 18 شخصاً حتى اليوم من نعمة الرؤية بعينين اثنتين؛ آخرهم أحد أعلام الحركة واسمه جيروم رودريغيز.

والأخير الشهير بلحيته الكثة لا ينتمي لا إلى المشاغبين ولا إلى التيار المتشدد لـ«السترات الصفراء»، وقد أصيب وهو بصدد تصوير التجمع الاحتجاجي في ساحة الباستيل. ورودريغيز والعشرات الآخرون قدموا شكاوى ضد القوى الأمنية بسبب لجوئها إلى هذا السلاح.

بموازاة ذلك، سيبدأ البرلمان في مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتوفير الغطاء التشريعي لمحاربة المشاغبين. وينص المشروع على إيجاد لوائح للأشخاص الذين يعدون من المشاغبين، بحيث يتم منعهم من المشاركة في المظاهرات، أو الاقتراب من الأماكن التي تحصل فيها، وذلك على غرار ما يجري مع الأشخاص غير المرغوب فيهم بمناسبة المباريات الرياضية الكبرى.

وثمة تيار داخل نواب الحزب الرئاسي متردد في السير بقانون من هذا النوع الذي يمكن النظر إليه على أنه يمس أحد الحقوق التي كفلها الدستور، وهو حق التظاهر. ويتخوف هذا الجناح من استخدام القانون الجديد في حال إقراره لمنع المظاهرات بحجة المحافظة على الأمن، علماً بأن المشروع سبق أن طرحه اليمين وتبنته حكومة ماكرون.

ومع تراجع العنف، رغم بقاء بعض مظاهره التي لا تقارن بأي حال بما عرفته باريس والمدن الأخرى خلال شهرين، بدأت الأحزاب عملية تقويم النتائج السياسية. والثابت أن لا اليمين الكلاسيكي، ممثلاً بحزب «الجمهوريون»، ولا اليسار المعتدل، ممثلاً بـ«الحزب الاشتراكي»، قد استفادا من هذه الحركة، إذ كلاهما يستمران في التراجع لدى الرأي العام. وفي المحصلة، فإن الأطراف؛ أي اليمين المتطرف مع حزب «التجمع الوطني» الذي تقوده مارين لوبن واليمين السيادي مع حزب «فرنسا المنتصبة» برئاسة دوبان دينيان من جهة، واليسار المتشدد ممثلاً بالدرجة الأولى بحزب «فرنسا المتمردة» الذي يقوده جان لوك ميلونشون من جهة أخرى، هما المستفيدان الرئيسيان من مجريات الأحداث في الشهرين الأخيرين.

يبقى أن ماكرون الذي يفكر بالانتخابات الأوروبية المقبلة (وهنا المفارقة) قد يكون أحد المستفيدين سياسياً، رغم أن الاحتجاجات كانت موجهة ضده. ذلك أن اليمين واليسار لا يمثلان تهديداً له، بل إن التهديد سيأتي من مارين لوبن، المرشحة الرئاسية التي نافست ماكرون على الرئاسة ربيع عام 2017، والحال أن قيام بعض «السترات الصفراء» بالسعي لتشكيل لوائح والمشاركة في الانتخابات سيحرم لوبن وكذلك حزب ميلونشون من الكثير من الأصوات، ما يعني إضعاف الاثنين معاً وتمكين لوائح الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام» من احتلال المرتبة الأولى. ورب ضارة نافعة.

لكن ما لا يريده أحد هو أن تتحول شوارع فرنسا إلى مواجهات بين «السترات الصفراء» و«الأوشحة الحمراء».

8:58 دقيقه

ماكرون بدأ في الخروج من أزمة «السترات الصفراء» وعينه على الانتخابات الأوروبية

https://aawsat.com/home/article/1566551/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1%C2%BB-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9

ماكرون بدأ في الخروج من أزمة «السترات الصفراء» وعينه على الانتخابات الأوروبية

حساب الربح والخسارة لشهرين من الاحتجاجات

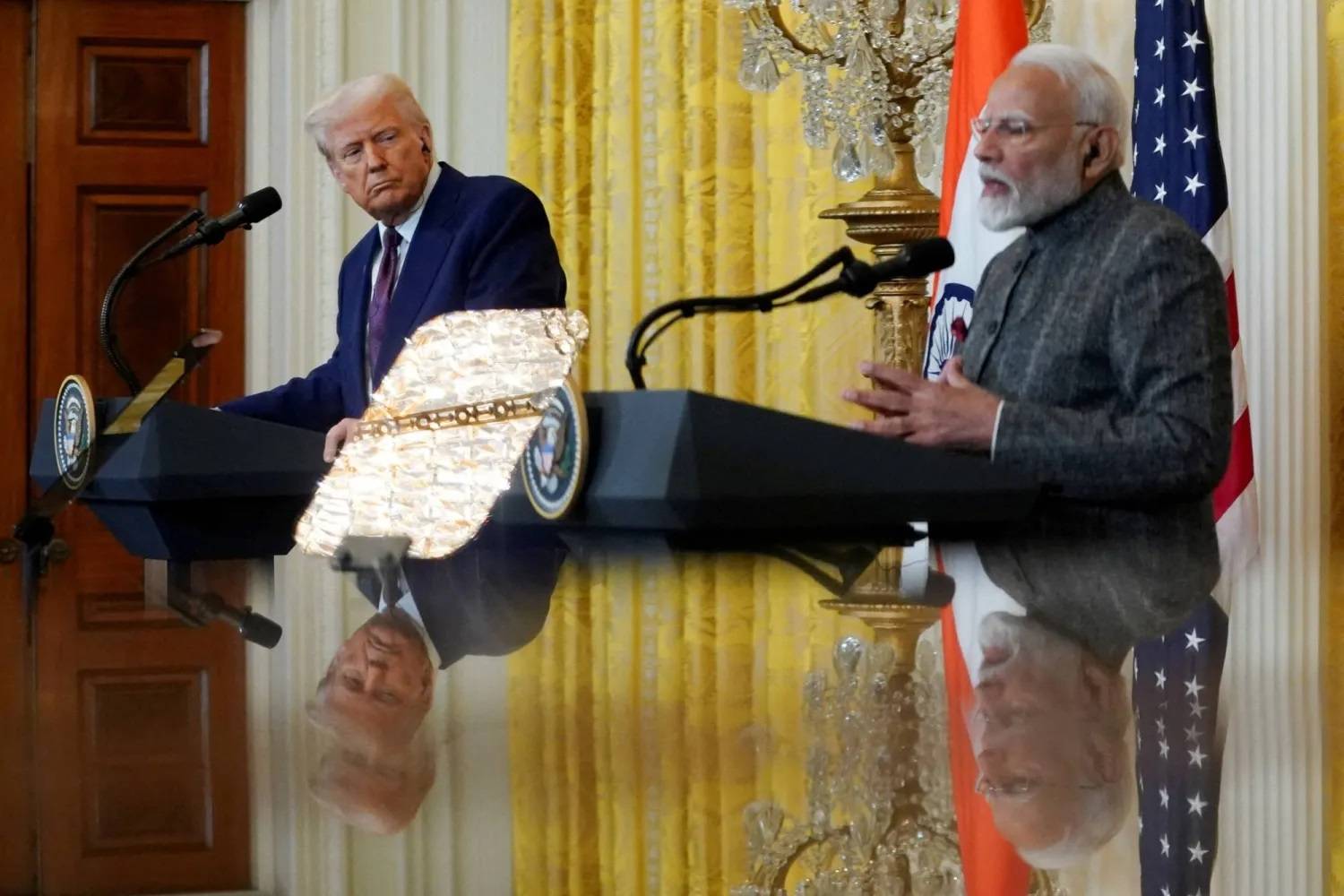

«الأوشحة الحمراء» تظاهرت في شوارع باريس أول من أمس (إ.ب.أ)

- باريس: ميشال أبونجم

- باريس: ميشال أبونجم

ماكرون بدأ في الخروج من أزمة «السترات الصفراء» وعينه على الانتخابات الأوروبية

«الأوشحة الحمراء» تظاهرت في شوارع باريس أول من أمس (إ.ب.أ)

مواضيع

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة