عنوان هذا الكتاب هو: «حب الحياة أو استطعام مذاق الحياة». وبالتالي فهو خادع إلى حد ما؛ فالواقع أنه يطرح مسائل فلسفية عميقة. قد تقولون: وهل نحن بحاجة إلى الفلسفة لكي نحب الحياة؟ إننا نحبها بشكل فطري عفوي ولسنا بحاجة إلى أحد لكي يعلمنا كيف نحبها أو لا نحبها. ألا نحب الأكل والشرب وملذات الحياة؟ ألا نحب الآنسات والسيدات الجميلات؟ ألا نحب المناظر الطبيعية والبحر والجبال؟ ألا نحب الصيف والثمار؟ فلماذا يا أخي تحشر لنا الفلسفة في الموضوع وتعقد القصة من أولها إلى آخرها؟ يا أخي اتركنا مرتاحين بالله عليك وأعفنا من فلسفاتك وفذلكاتك التي لا تنتهي إلا لكي تبدأ من جديد.. ولكن المشكلة هي أن الفيلسوف الفرنسي أندريه كونت سبونفيل هو الذي يقول ذلك وليس أنا. وبالتالي فصبوا جام غضبكم عليه لا علي واتركوني في همي وغمي.. أنا لست فيلسوفا. أنا مجرد مترجم للفلسفة أو ناقل لأفكار الفلاسفة. وناقل الكفر ليس بكافر.

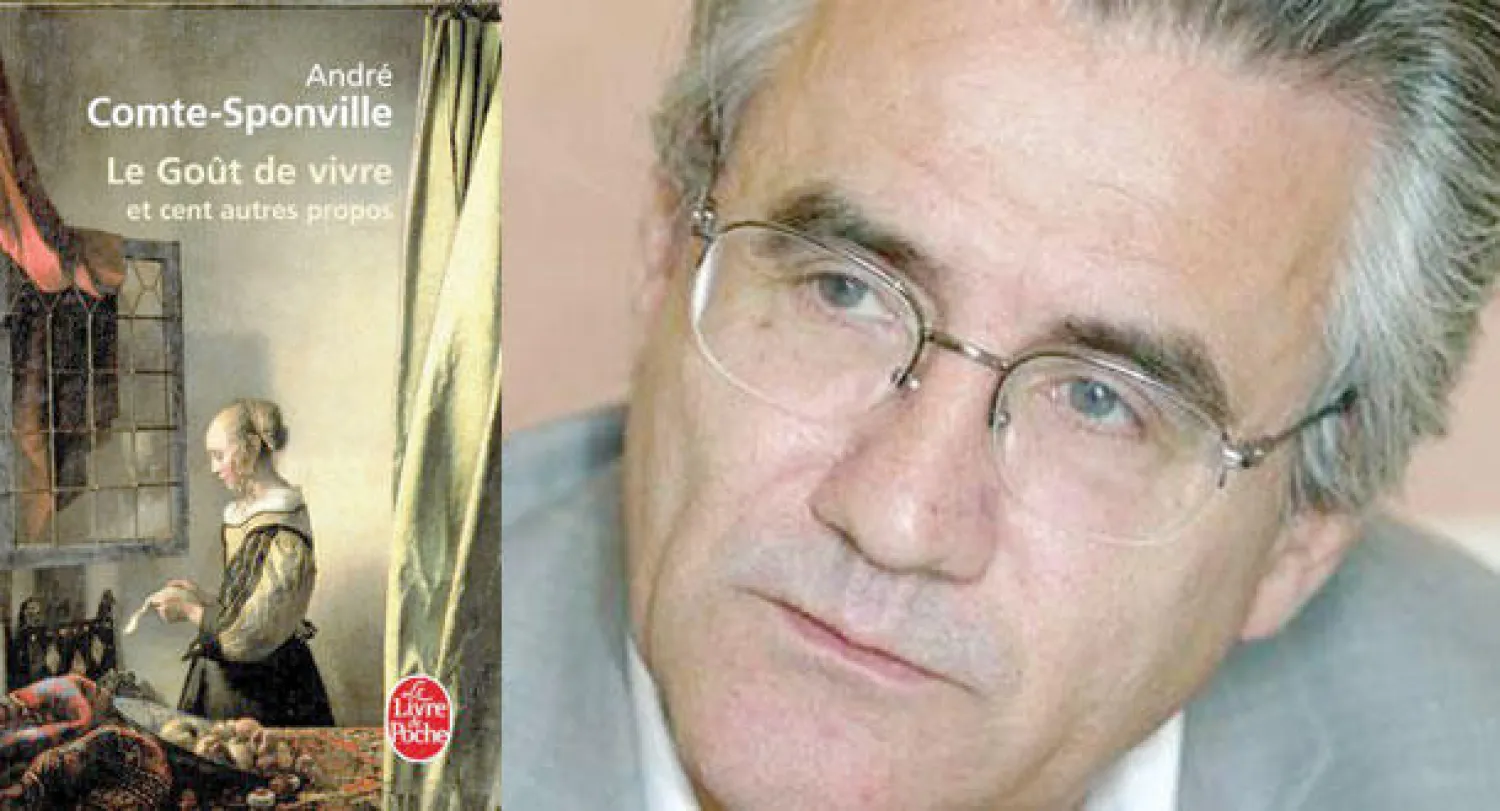

على أي حال لقد أمضيت وقتا ممتعا برفقة هذا الفيلسوف من خلال قراءة كتابه هذا الذي يتجاوز الأربعمائة صفحة من القطع الكبير. وهو كتاب يشمل مجموعة كبيرة من المقالات المتفرقة التي كانت قد نشرت في الصحف والمجلات سابقا ثم جمعها المؤلف بين دفتي كتاب. وعلى عكس ما يظن الكثيرون فإن هذه الطريقة من التأليف لها مزاياها التي لا تنكر. فأنت تنتقل فيها من موضوع إلى موضوع، ومن زهرة إلى زهرة، ومن بستان إلى بستان، دون أن تكل أو تمل؛ فالتنويع يساعد القارئ على مطالعة الكتاب دون أي ضجر أو ملل. فمثلا ينتقل المؤلف من فصل بعنوان «نهاية التاريخ» إلى فصل بعنوان «مونتيني»، إلى آخر بعنوان «نهاية العالم»، ثم «التفلسف»، و«موزار وبيتهوفن»، و«يسوع وبوذا»، و«حقوق الإنسان»، «روح العلمانية»، ثم «عودة الأديان»، و«ما هي الحقيقة؟» و«هل يمكن جعل الرأسمالية أخلاقية؟»، و«معنى الحياة: هل للحياة معنى أم لا؟» ثم «الجنة والجحيم»، إلى آخره.. عشرات المواضيع المتفرقة يطرقها المؤلف في هذا الكتاب.

لنحاول أن نستجلي بعضها هنا ولنتحدث أولا عن موضوع التفلسف. فقد دعي المؤلف مع بعض المفكرين الآخرين إلى ندوة تهدف إلى معالجة موضوع عودة الفلسفة إلى الساحة الفرنسية بقوة غير مسبوقة. وقد فوجئ بهذا العنوان وقال لهم: الشيء المدهش ليس عودة الفلسفة؛ فالفلسفة لم تختف لكي تعود. إنها حاضرة في التاريخ الغربي منذ ألفين وخمسمائة سنة. إنها أبدية خالدة. وهذا هو الشيء الذي ينبغي أن يدهشنا. الشيء الذي ينبغي أن يثير استغرابنا هو: لماذا لم تمُت الفلسفة؟ لماذا لا تزال تحظى بكل هذا الحضور في المجتمعات الغربية المتقدمة؟ الدين تراجع وانحسر ولكن ليس الفلسفة، على الأقل في المجتمعات الأوروبية المتقدمة. نقول ذلك رغم أن الفلسفة فعالية تجريدية وعرة في الغالب وصعبة على الفهم. يكفي أن نفتح كتب الفلسفة لمدة خمس دقائق لكي نتيقن من ذلك. بل وأنها مملة أحيانا ومضجرة، كما أنها بلا أي فائدة تقنية أو مردود اقتصادي. ومع ذلك فالفلسفة لا تزال تقف على رأس العلوم في الغرب. إنها أنبل العلوم، علم العلوم، تماما كما كان اللاهوت الديني يمثل أم العلوم في العصور الوسطى المسيحية. ولكن منذ قرنين أزاحته الفلسفة عن عرشه وحلت محله في المجتمعات الأوروبية الحداثية المعلمنة.

ثم يضيف أندريه كونت سبونفيل قائلا: الفلسفة ابتدأت قبل خمسة وعشرين قرنا بسؤال سقراط الشهير: اعرف نفسك بنفسك. وهذا يعني أنه لا يمكن أن تتحرر من تراكماتك التراثية إلا بعد أن تعرف ذاتك؛ فوحدها الحقيقة تحرر، وحدها الحقيقة تحريرية. ولكن كيف يمكن أن أعرف نفسي من دون أن أعرف الكون الذي يحيط بي والبشرية التي أنتمي إليها والمجتمع الذي ولدت فيه؟ هكذا نلاحظ أن سؤال سقراط يطرح كل الأسئلة ولا يسجننا في برجنا العاجي، على عكس ما نتوهم لأول وهلة. فكل واحد منا ولد في بيئة ما ولغة ما ودين ما بل ومذهب ما داخل الدين نفسه. ولكي أعرف نفسي حقا فأنا مضطر لمعرفة كل هذه الأشياء دفعة واحدة؛ لأنها هي التي كونتني وشكلت شخصيتي منذ نعومة أظفاري. من هنا صعوبة معرفة النفس وضرورتها في آن. إنها عبارة عن حفر أركيولوجي في الأعماق. من هنا عظمة الفلسفة والفلاسفة. فمجتمع من دون فلسفة هو مجتمع سطحي بثقافة سطحية. إنه مليء بالأفكار الدوغمائية المتحجرة التي لا تقبل النقاش. إنه مؤدلج أكثر من اللزوم. من هنا قول بعضهم: لا ديمقراطية ولا حرية من دون فلسفة.

ثم ينتقل المؤلف إلى موضوع معاكس تماما إذا جاز التعبير هو: عودة الدين. المقصود أولا عودة الدين إلى الغرب ذاته. وهنا يصور المؤلف المشهد الأوروبي بشكل دقيق حقا. فقد فوجئ عندما طرح عليه أحد الصحافيين هذا السؤال: هل سيكون هناك ملاحدة بعد مائتي سنة؟ فأجابه نعم. لماذا فوجئ؟ لأن السؤال يرشح بمدى التغيير الذي طرأ على الحساسية الثقافية الفرنسية مؤخرا. فعندما كان المؤلف في بداية شبابه، أي في الستينات أو السبعينات من القرن الماضي، كان السؤال المطروح معاكسا. كانوا يتساءلون: هل حقا سيبقى متدينون على وجه الأرض في نهاية القرن العشرين وبداية الحادي والعشرين. كانوا يعتقدون أن الجميع سيصبحون ملاحدة أو على الأقل علمانيين حداثيين. وكانت الأوساط الثقافية الفرنسية وبالأخص الباريسية لا تضم إلا أقلية قليلة من المتدينين أو المهتمين بالدين. لم يكن هناك مثقف واحد تقريبا يؤمن بالدين على الأقل في صيغته التقليدية الموروثة. كان سارتر يسيطر على الساحة وكذلك الماركسية والبنيوية.. كانت المسألة تبدو محسومة بعد أن أصدر نيتشه إعلانه الشهير عن «موت الدين المسيحي في الغرب وغياب الله كليا عن المسرح التاريخي. وفجأة إذا بالدين يعود بقوة إلى المسرح. من كان يتخيل ذلك قبل عشرين سنة فقط؟».. هذا هو السؤال الذي يطرحه أندريه كونت سبونفيل وبكل دهشة واستغراب. لنتفق على الأمور هنا: أن يعود الدين إلى المجتمعات الإسلامية أو الشرقية فهذا أمر طبيعي بل وعادي جدا. فهو أولا لم يغب عن الساحة يوما ما لكي يعود. وهو ثانيا لم يتعرض للتفكيك الفلسفي الذي تعرض له الدين في الغرب على مدار ثلاثمائة سنة متواصلة. أما في فرنسا وعموم أوروبا فمن رابع المستحيلات أن يعود الدين بشكله التقليدي الأصولي، أو هكذا كانوا يتوهمون. كيف يمكن أن يعود بعد كل ما فعله بيير بايل وسبينوزا وفولتير وروسو وديدرو وكانط وفيخته وهيغل ونيتشه ذاته؟ كيف يمكن أن يعود إلى الساحة الأوروبية بعد كل ما فعله ماركس الذي قال: «إن نقد الدين هو بداية كل نقد»؟ كيف يمكن أن يعود بعد أن طبقوا المنهجية النقدية التاريخية على كل حرف وفاصلة في النصوص المقدسة للمسيحية؟ مستحيل. ومع ذلك فقد عاد! كيف؟ يقول لنا أندريه كونت سبونفيل: «في الستينات لو قال لنا أحدهم بأن البابا سوف يستقبل في باريس من قبل مئات الألوف من الشبيبة المسيحية لما صدقناه بل ولربما ضحكنا عليه واعتبرناه خفيف العقل. ومع ذلك فهذا ما حصل. لو قالوا لنا بأن الأصوليين في الدين الآخر سوف يستخدمون الدين بشكل سياسي فعال بل ويهددون المثقفين ليس فقط في البلدان العربية الإسلامية وإنما عندنا في فرنسا بالذات لما صدقناهم. ومع ذلك فهذه هي الحقيقة المرة. فماذا نفعل؟ هل نصرخ: عد يا فولتير! أو عد يا ابن رشد فالمتعصبون أصبحوا على الأبواب»!

ثم يطرح أندريه كونت سبونفيل هذا السؤال: «ما العمل؟ هل نحارب الدين؟ أبدا لا. معاذ الله. فذلك يعني الخطأ في العنوان وتحديد نوعية الخصم، كما أن ذلك يدفع المتدينين إلى التصلب أكثر فأكثر وإلقاء أنفسهم في أحضان المتعصبين الظلاميين. هل نلتحق بالكنيسة الكاثوليكية لمحاربة متطرفي الإسلام؟ معاذ الله أكثر! فهذا يعني إشعال الحروب الصليبية من جديد. وهذا آخر ما نفكر فيه. فنحن لم نقض على الأصولية المسيحية ومحاكم التفتيش لكي نعود إليها مرة أخرى. لقد أمضينا مائتي سنة في محاربتها قبل التمكن من الإجهاز عليها. وبالتالي فمن رابع المستحيلات أن نعود إليها». في الواقع يوجد صراع في زمننا الحاضر، ولكنه على عكس ما يظن البعض ليس بين الحضارات ولا بين الأديان ولا حتى بين المتدينين والملحدين. وإذن بين من ومن يحدث هذا الصراع الذي يتوقف عليه مصير كوكبنا الأرضي؟ على هذا السؤال يجيب الفيلسوف الفرنسي اللامع قائلا: «إنه بين المثقفين الأحرار المتسامحين سواء أكانوا متدينين أم لا، وبين الأشخاص الدوغمائيين المتحجرين والمتعصبين بشكل أعمى لا يقبل النقاش. قد يكون هذا التعصب دينيا وقد يكون آيديولوجيا لا فرق. فالشيوعيون ما كانوا يقلون تعصبا وتحجرا فكريا عن المتدينين المتطرفين. في الواقع فإن الحدود الفاصلة بين الطرفين ليست ميتافيزيقية وإنما سياسية، ليست دينية وإنما أخلاقية».

ثم يتغلغل الفيلسوف الفرنسي أكثر فأكثر في تشخيص الوضع ويقول ما معناه: أثناء الثورة الطلابية لمايو (أيار) 1968 رفع الثوار الباريسيون الشعار التالي: «كل شيء ممكن حتى اللاشيء، حتى العدم»! وهنا يكمن وجه الخطر والخطورة على الحضارة الغربية. فقد ابتدأنا نفهم هذا الشعار بعد مرور سنوات عديدة على الثورة الطلابية المذكورة. ابتدأنا ندرك أن ما يهدد هذه الحضارة هو العدمية بالذات. وأسوأ شيء يمكن أن يحصل لنا هو أنه لا يعود لدينا شيء نواجه به ظلامية المتدينين إلا عدمية الملاحدة. إنها الكارثة الكبرى! عندئذ سوف تنتصر البربرية الوحشية على الحضارة. عندئذ ستموت الحضارة. فما الحل؟ ما العلاج؟ كيف نواجه هذا الوضع الخطير؟

يرى كونت سبونفيل أنه ينبغي علينا أن نحارب على جبهتين اثنتين لا جبهة واحدة: ضد الظلامية الدينية من جهة، وضد العدمية الإلحادية من جهة أخرى. وفيما يخص السياسة الخارجية ينبغي علينا، نحن الغربيين، أن ندعم الديمقراطيين العرب والمسلمين؛ أي التحديثيين المستنيرين. أما على الصعيد الداخلي فالسؤال المطروح هو التالي: هل يحق لي أنا غير المتدين والذي لم يعد مسيحيا أن أشطب على ألفي سنة من الحضارة الأوروبية التي كانت مجبولة بالمسيحية؟ هل ينبغي أن أمتنع عن نقل القيم الأخلاقية ذات الأصول المسيحية غالبا إلى أطفالي بحجة أنها دينية؟ وهي القيم التي ورثتها عن آبائي وأجدادي أو تلقيتها في طفولتي؟ بكلمة أخرى: هل لأني غير متدين بل وحتى ملحد ينبغي أن أنكر عظمة الإنجيل؟ هل يحق لي إنكار عبقرية القديس أوغسطين والقديس توما الأكويني وباسكال وديكارت ولايبنتز وكانط وكيركيغارد وبيرغسون لأنهم كانوا مسيحيين؟ بالطبع لا وألف لا. ينبغي العلم بأن محاربة التعصب الديني الأعمى لا تعني محاربة الدين ذاته. ولا يعني النضال من أجل العدمية الإلحادية والنسيان الحضاري لمنجزات الماضي. أخيرا سأقول ما يلي وهنا يكمن عمق تفكيري وكلمتي الأخيرة: ينبغي أن نناضل من أجل السلام بين الشعوب، من أجل حرية الاعتقاد واللااعتقاد، أو حرية التدين وعدم التدين على حد سواء. بكلمة واحدة: ينبغي أن نناضل من أجل الأنوار والعلمانية المنفتحة على المتدينين المستنيرين. فالمتدينون لهم كل مكانتهم في هذه المعركة الحاسمة بشرط أن يتخلوا عن الأصولية والتعصب الأعمى القاتل. أما غير المتدينين أو حتى الملاحدة فلهم مكانتهم أيضا بشرط أن يتخلوا عن حقدهم على الأديان والمتدينين الطيبين. وللبيان حرر!

أخيرا ماذا يمكن أن نقول عن مشروع أندريه كونت سبونفيل؟ شخصيا أجد تشخيصه مقنعا والعلاج الذي يقترحه موفقا. فقط أريد أن أوضح نقطة واحدة، وهي أنه تحدث كفيلسوف لا كمؤرخ. بمعنى أنه نسي حجم التفاوت التاريخي الذي يفصل بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الأوروبية؛ فالجماهير الغفيرة حتى ولو استقبلت البابا إبان الأيام العالمية للشبيبة المسيحية بمئات الألوف أو بالملايين لم تكن مدفوعة بنزعة أصولية ولا تعصب أعمى. ولم ترفع شعارات طائفية إطلاقا. وإنما عبرت عن رغبتها في الإيمان بشيء ما، بالتمسك والاستعصام بقيم ما تطمئنها وتنقذها من براثن النزعة العدمية التي تكتسح الحضارة الأوروبية التي خرجت من الدين كليا. وعلى أي حال فإن المؤلف واع بذلك كل الوعي. ولهذا السبب قال بأن الأصولية الظلامية التكفيرية هي التي تهدد العالم الإسلامي، هذا في حين أن العدمية الظلامية الإباحية هي التي تهدد العالم الأوروبي. بمعنى آخر فإن مرضهم معاكس تماما لمرضنا: تعددت الأسباب والموت واحد!

هل تساعدنا الفلسفة على تشخيص أمراضنا المزمنة؟

الفيلسوف الفرنسي سبونفيل يدعو إلى محاربة الظلامية الدينية والعدمية الإلحادية معا

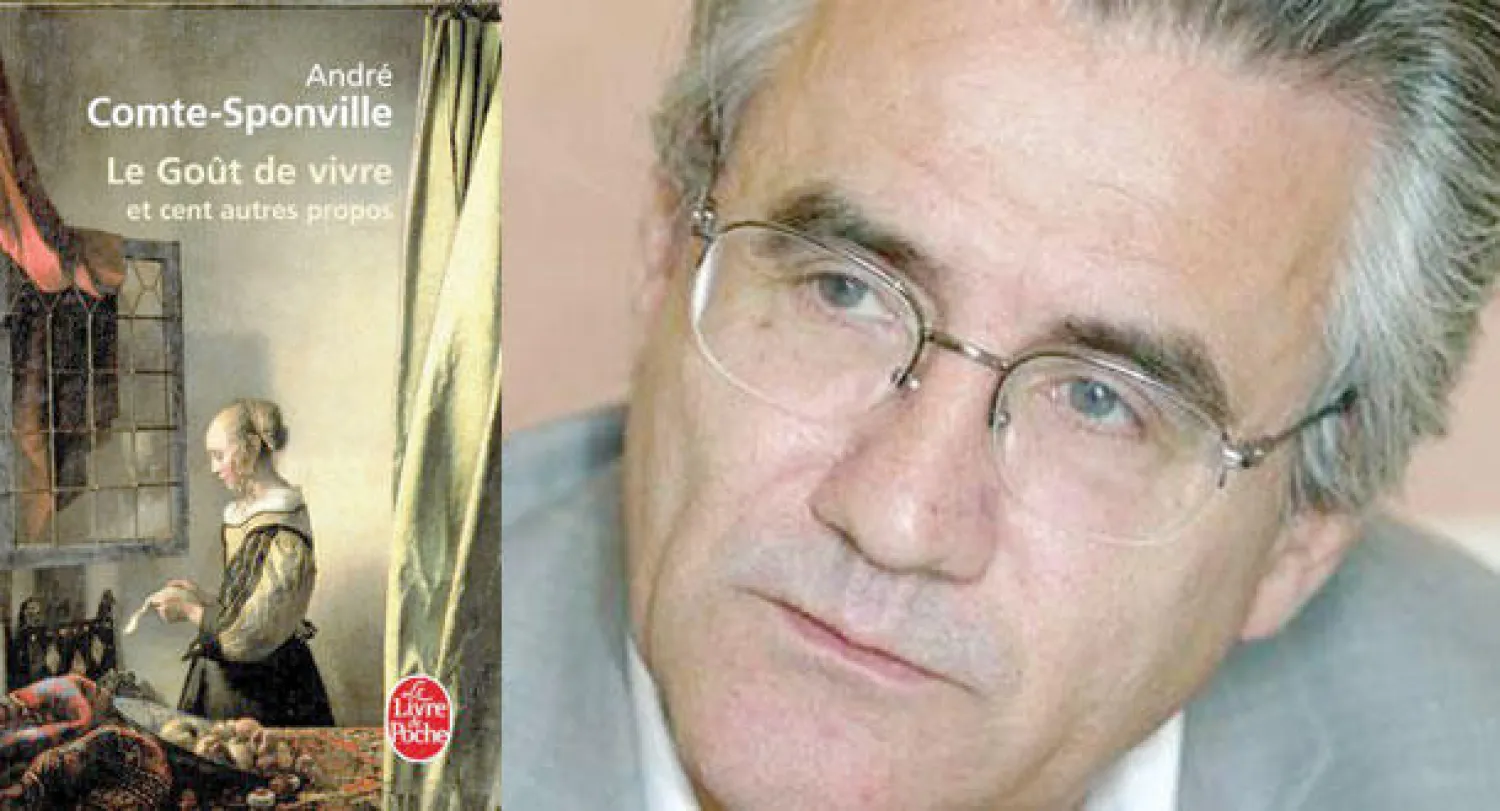

أندريه كونت سبونفيل - غلاف الكتاب

هل تساعدنا الفلسفة على تشخيص أمراضنا المزمنة؟

أندريه كونت سبونفيل - غلاف الكتاب

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة