قال داريوش شايغان بينما يرتشف قهوته الإسبريسو، وكأنها شراب مقدس: «في نهاية الأمر نحن لا نعيش سوى حياة واحدة. السؤال هو ماذا فعلنا بها؟».

كان ذلك المشهد منذ عام في أحد مقاهي شارع ألما مارسو في باريس، حيث التقينا وتناولنا الغداء سوياً مع صديق مشترك هو شاهين فاطمي. في الوقت ذلك لم يكن أحد منا يعلم أن تلك الزيارة ستكون آخر زيارة لداريوش للعاصمة الفرنسية التي لطالما اعتبرها وطناً ثانياً له، فبعد عام من ذلك التاريخ وافته المنية في وطنه الأول الحبيب طهران.

قبل أيام قليلة حضرت مجموعة صغيرة من المعزين مراسم دفن داريوش البالغ من العمر 83 عاماً في طهران تحت أعين قوات الأمن «الإسلامي»، المنتشرة لضمان عدم حدوث أي «اضطرابات». الإجابة عن سؤال شايغان «ما الذي فعلناه بحياتنا؟» بسيطة ومعقدة في آن واحد في حالتنا هذه.

لقد كان شايغان يوصف بأنه موسوعي، وفيلسوف، وشاعر، ومتصوف، وعالم لغويات، وأستاذ في الحضارات «الشرقية»، لكنه خاض أيضاً غمار النقد الأدبي، والبحث التاريخي، والتكهنات اللاهوتية؛ وكان كذلك جامعاً للأعمال الفنية والكتب وأعمال الخط وخبيراً بها. وانخرط أيضاً في استراتيجية سياسية كبيرة من خلال نشر مفهوم «حوار الحضارات»، الذي تبنته الإمبراطورة فرح للمرة الأولى، وبعد وصول الملالي إلى السلطة في طهران، وتولي حجة الإسلام محمد خاتمي منصب رئيس الجمهورية الإسلامية لمدة ثماني سنوات.

مع ذلك أهم ما يتذكره عنه من عرفه عن قرب هو حبه الكبير لإيران، الذي كان يصل إلى حد العبودية، وما كان يصفه بأنه علاقة حب طويلة مع اللغة الفارسية. لقد كان شايغان من مخرجات ثقافة الحقبة الإمبراطورية الإيرانية، إن جاز التعبير، مع ما يتضمنه من مخاطرة بإثارة الاستياء.

ولد شايغان في مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة في شمال غرب إيران، لأب أذربيجاني، وأم من جورجيا، لذا تعلم في طفولته اللغتين الأذربيجانية والجورجية. مع ذلك في الوقت ذاته تعلم الفارسية، وهي اللغة المشتركة في إيران، التي كانت تجمع الكثير من الجماعات العرقية واللغوية المختلفة في نسيج مترابط لأمة واحدة. وقت ميلاد شايغان كان عدد اللغات الحية في إيران 18 لغة كانت تمثل كل منها، باستثناء لغة واحدة، جماعة عرقية؛ لكن مع الأسف لم يتبق منها الآن سوى ست لغات فقط. كانت تلك اللغة المستثناة هي الفارسية، حيث لم تكن مرتبطة بجماعة عرقية بعينها بل كانت لغة كل الإيرانيين.

الفارسية لغة خطيرة، فهي قد تسحرك وتربكك بفتنتها وغموضها، وتلف ربقتها حول عنقك، وتقودك إلى مناطق لا تنتوي الذهاب إليها؛ فهي مثل الأنثى الفاتنة التي لا يمكن مقاومة غوايتها، والتي تجعلك تنسى أن لديها سلاحاً محشواً بالطلقات في حقيبتها المصنوعة من جلد التمساح. لقد كان شايغان واحداً من بين الكثير من المفكرين الإيرانيين المفتونين باللغة الفارسية، فبدلاً من أن يأمروها ويطوعوها لخدمة أفكارهم، أصبحوا هم وعاءً يتجلى فيه جمالها، حيث تتعجب من النثر الجميل الأخاذ الذي يجعل أي فكرة من المفترض التعبير عنها من خلال اللغة تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، ويجعلك ذلك تقول: «أنا أحبها، فهي توصلني إلى السماء السابعة، لكن ما معنى ما يقال؟».

كان على شايغان أيضاً، مثله مثل الكثير من المفكرين الإيرانيين الآخرين، استخدام لغات أخرى، وكانت في حالته اللغة الفرنسية، للتعامل مع الجوانب الأساسية من تكهناته الفلسفية وملاحظاته التاريخية. لهذا السبب كتب أكثر كتبه البالغ عددها 18 كتاباً بالفرنسية، في حين كان يستخدم الإنجليزية في كتابة بعض الأوراق البحثية والمقالات.

كان لإجادة شايغان لست لغات، بفضل مولده في إيران، ودراسته في إنجلترا وسويسرا وفرنسا، الفضل في الإطلاع على الأعمال الأدبية التي كان يحتاجها لتكون مصدر إلهام، وكذلك مصادر بحثية في الإسلام والصوفية والهندوسية والمسيحية، إلى جانب مجموعة من أديان الأقليات التي لا تحظى بشهرة وانتشار.

قام شايغان من خلال عمله أستاذاً للفلسفة المقارنة، يحظى بشهرة في جامعة طهران خلال الفترة بين 1968 و1979، بتدريب جيل جديد من الباحثين واصلوا ما بدأه في تلك المجالات. مع ذلك كان تركيز شايغان خلال تلك الفترة من العمل أستاذاً جامعياً منصّباً على «الإسلام الإيراني»، وهو مصطلح صكّه واستحدثه هنري كوربين، الباحث الفرنسي في الدراسات الإيرانية، الذي كانت تربطه علاقة صداقة وطيدة بشايغان. وقام شايغان بترجمة جزء من أعمال كوربين إلى الفارسية، وتأليف كتاب يجمع بين السيرة والنقد عن ذلك الأستاذ الفرنسي. جمع الحب العميق لإيران بين كوربين وشايغان، وساهم ذلك في تذكر وإعادة تقديم بعض من أعمال كبار الفلاسفة الإسلاميين الذين كاد التاريخ أن ينساهم.

اتسمت رؤية كوربين في رأيي بالمبالغة في الدور الذي لعبته إيران في تحويل الإسلام من مجرد قواعد دينية بسيطة إلى ثقافة معقدة وحضارة متعددة الأوجه، حيث لم يدرك الباحث الفرنسي أن إيران والإسلام كانا كيانين منفصلين التقيا عند بعض النقاط، لكنهما اختلفا وتباعدا عند نقاط أخرى. مع ذلك يظل أسوأ ما في الأمر هو تركيز كوربين الشديد على النسخة الصوفية من «الإسلام الإيراني» من أجل توفير مساحة كافية للأشكال الأخرى الكثيرة التي عبّر بها الإيرانيون عن هويتهم الإسلامية. في النهاية محاولة فهم الفن أو الثقافة من منظور ديني قد يضرّ بالاثنين معًا. هل ينبغي على المرء التعمق في دراسة العقيدة المسيحية حتى يتمكن من الاستمتاع بعمل باخ «شغف القديس متى»؟ هل ينبغي على المرء حضور دورة تعليمية في اللاهوت من أجل الاعتراف به كواحد من كبار وفحول الشعراء الفرس مثل ناصر خوسرو، أو مولوي، أو حافظ، أو نظامي؟ أو سعيدي الذي قال: «كل شيء جيد في مكانه».

التفتت الإمبراطورة فرح، التي تلقت تعليماً فرنسياً، إلى شايغان في منتصف حقبة السبعينات، ودعته إلى الانضمام إلى «المركز الفلسفي الملكي» الذي كان حديث النشأة آنذاك، والذي كان يتولى تنسيق أعماله وأنشطته سيد حسين ناصر، السكرتير الخاص للإمبراطورة، والأكاديمي والباحث البارز في المذهب الشيعي. كذلك كان من بين الشعراء الآخرين، الذين انضموا إلى المركز، بعض الملالي، الذين أصبح بعضهم لاحقاً من الشخصيات القيادية في ثورة الخميني، ومن بينهم حجة الإسلام مرتضى مطهري، بالإضافة إلى استقطاب «فلاسفة» غير إيرانيين أيضاً إلى ذلك المشروع، ومن بينهم المنظّر الشيوعي الفرنسي هنري لوفيفر، وروجيه غارودي، الذي كان أيضاً شيوعياً لكنه اعتنق الإسلام فيما بعد. وكان من بين الفلاسفة الإيرانيين الآخرين، الذين انضموا إلى المشروع، أحمد فرديد، الذين كان مؤمناً بفكر هايدجر، ووصل إلى مكانة بارزة في نظام الخميني.

عندما أغلق الخميني الجامعات الإيرانية لعامين من أجل «تطهيرها وأسلمتها»، وجد شايغان نفسه بين آلاف من الأساتذة والمحاضرين الذين تم استبعادهم «لأنهم ليسوا مسلمين بدرجة كافية». ورأت لجنة الثورة الثقافية التابعة للخميني، التي كان يرأسها جلال الدين فارسي، ومن أعضائها عبد الكريم سروش، الفيلسوف الإسلامي الذي تلقى تعليماً بريطانياً، ضرورة خضوع من تم استبعادهم من الجامعات إلى خطة إسلامية لإعادة تأهيلهم وتعليمهم حتى يعودوا إلى التدريس بالجامعة مرة أخرى. في حين اختار الكثيرون المنفى مفضلين إياه على تلك الخطة، قرر البعض الآخر البقاء في إيران، ولكن مع تجنب لفت الأنظار، وكان شايغان منهم. تكمن المفارقة في دعم شايغان لـ«الثورة الإسلامية» لفترة قصيرة، بل وقوله إن «آية الله الخميني، الملا الذي أصبح زعيم الحركة المناهضة للشاه، ربما يكون (غاندي الإسلام)». تسببت رؤية الفيلسوف لثورة الخميني في ابتعاد الكثير من أصدقائه عنه، وقد كنت من بينهم.

مع ذلك كان شايغان أبعد ما يكون عن تلك الدناءة والخسّة، خصوصاً حيث أقرّ لاحقاً بأن افتتانه بـ«غاندي الإسلام» لم يستمر لأكثر من شهر؛ ففي نهاية ذلك الشهر اجتمعنا مصادفة، وتظاهرت بتجاهله، لكنه سارع بالاتجاه نحوي، وربت على كتفي قائلاً: «لقد كنت مخطئاً، فلنتجاوز ذلك الأمر». من يستطيع مقاومة تلك القوة العظيمة في إخضاع الأنا والسيطرة عليها؟

بعد مرور سنوات عديدة، فسّر شايغان «ذلك الشهر» في سياقه من خلال الإشارة إلى انجذاب الكثير من المفكرين الإيرانيين البارزين إلى فكرة الثورة، موضحاً أن ذلك الافتتان والانجذاب قد أضرّ كثيراً بإيران. وكتب في اعتراف لا يزال له صدى وتأثير لدى الكثير من الإيرانيين: «كل جيلنا (من المفكرين) قد أساء التصرف والتعامل مع الأمر».

ولا يزال كتاب شايغان السياسي، الذي يحمل اسم «ما هي الثورة الدينية؟»، من روائع الأعمال الاجتماعية السياسية التي رصدت حالة الارتباك التي هيمنت على الكثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة في خضم محاولتها لتجاوز تحديات العالم الصناعي العصري، وما بعد الصناعي، الذي لم تساهم في بنائه أو تكوينه؛ وقد حقق شايغان لاحقاً في هذا الموضوع في كل من «نظرة مشوهة» (1996)، و«فصام ثقافي: المجتمعات الإسلامية في مواجهة الغرب» (1997) اللذين أثارا الكثير من النقاشات والجدل في العالم الإسلامي.

في نهاية التسعينات، وبعد إدراك شايغان لفشل الثورة الإسلامية في إيران، انضم إلى حركة «مؤيدي الثقافة الغربية» الإيرانية التي تمتد لمائتي عام، التي كانت ترى أن إيران لن تتقدم إلا إذا تبنت قيم عصر النهضة وما نتج عنها من ديمقراطية. أثمر ذلك كتابه «النور يأتي من الغرب» الذي نشر عام 2003 ثم مرة أخرى عام 2015.

ومع اندلاع الانتفاضات، التي تم إطلاق اسم «الربيع العربي» عليها بعد ذلك، في ديسمبر (كانون الأول) 2010، تجدد الأمل في نفس شايغان بأن تنجح المجتمعات الإسلامية في الخروج من هذا المأزق دون الانسلاخ من الثقافة التي يهيمن عليها الدين. ولهذا السبب أطلق على الثورات اسم «النهضة الإسلامية». مع ذلك سرعان ما أدرك شايغان أن الانغماس في السياسة كان دوماً مخاطرة بالنسبة لفيلسوف. ومع حلول عام 2012 كان «الربيع العربي» قد بدأ يتحول إلى خريف عواقبه غير متوقعة، ثم إلى شتاء قارص، واعترف شايغان لأصدقائه، وكنت من بينهم، بأنه قد تسرع في دعم تلك الانتفاضات.

ما الذي كان يستطيع فعله بعد ذلك؟ لحسن طالع شايغان كان دائماً قادراً على العودة إلى الوطن، بمعنى العثور على الملاذ في «الحسّ القومي الإيراني»، الذي ظل لقرون ملاذ المفكرين المخذولين. بهذه الروح استغل شايغان مكانته وقوته الروحية والمعنوية لتدشين سلسلة جديدة من الكتب، كانت أكثرها مترجمة عن لغات غربية عديدة، عن التاريخ الإيراني والثقافة الإيرانية قبل دخول الإسلام. كانت تلك السلسلة هي أول سلسلة أرى أنه تم انتقاؤها وتدقيقها بعناية، وطبعها بجودة عالية.

وكما يحدث كثيراً في التاريخ الإيراني، تحثّ «خيبة الأمل في الدين على العودة إلى القومية». مع ذلك لا تقل المبالغة في الشعور بالقومية في ضررها عن خلط الدين بالسياسة. نحن لا نعلم ما الذي قد تأول إليه تلك العودة إلى القومية، لكن كان يحدو شايغان أمل كبير في هذا الأمر؛ مع ذلك نأمل نحن ألا يتبين أنه قد أخطأ سياسياً مرة أخرى.

لا ينطبق السؤال الخاص بما فعلناه بحياتنا على شايغان، لأن قدره هو أن يصبح خالداً كفيلسوف كبير، وأيضاً كإنسان عظيم.

شايغان... محن وتجارب فيلسوف إيراني

كان موسوعياً... شاعراً متصوفاً عالم لغويات وناقداً أدبياً

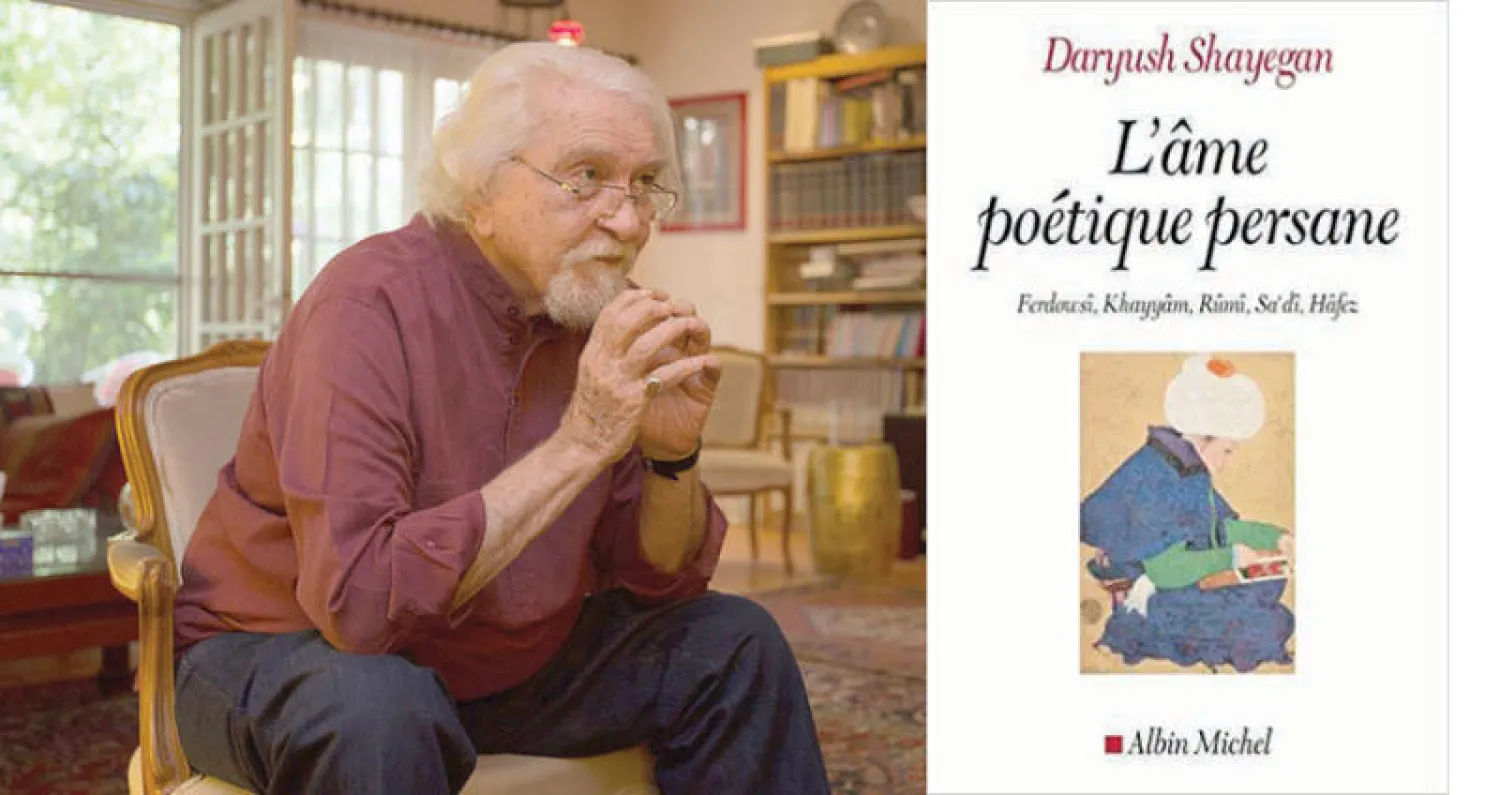

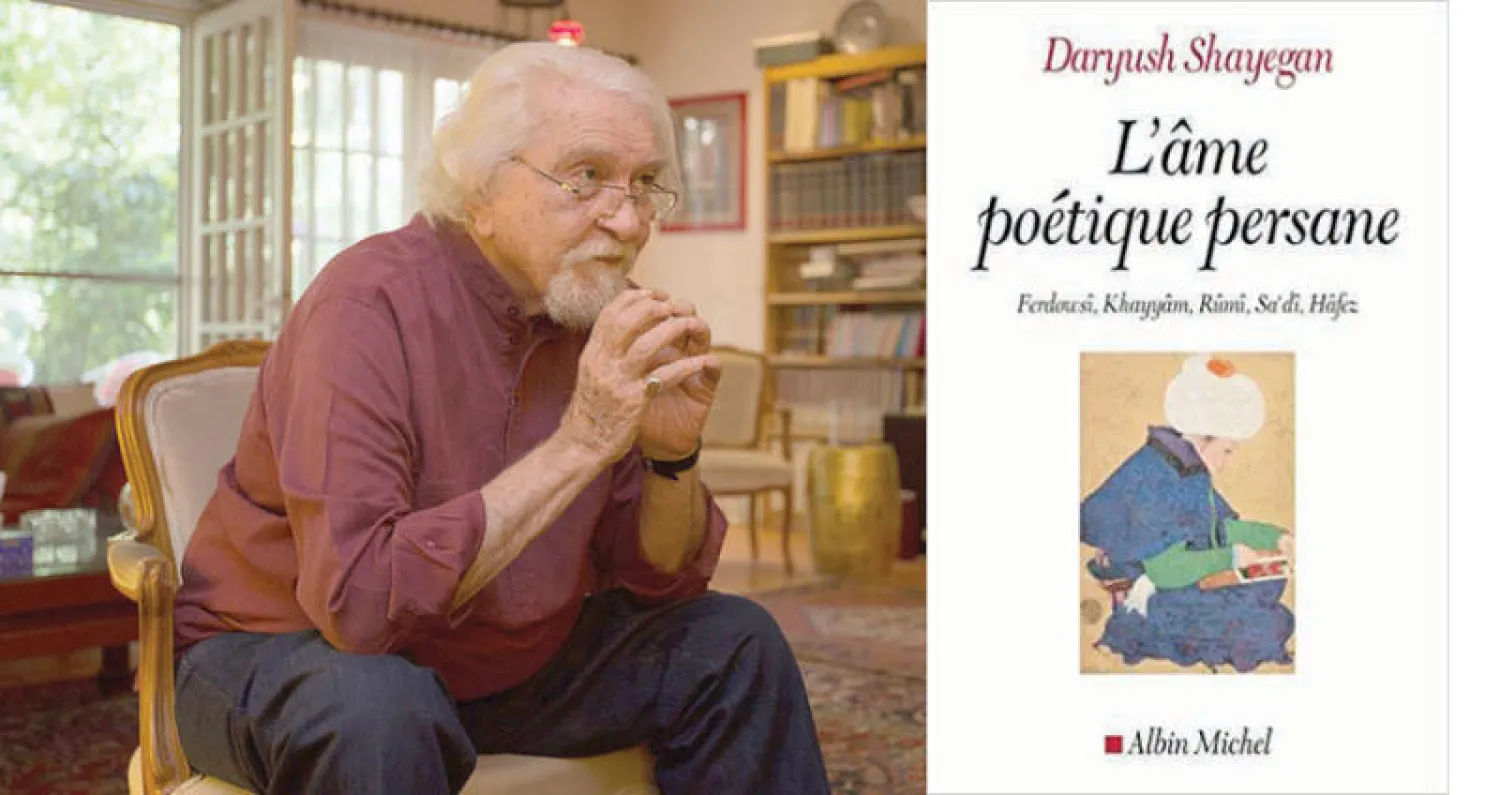

غلاف «النور يأتي من الغرب» - شايغان في شقته بطهران

شايغان... محن وتجارب فيلسوف إيراني

غلاف «النور يأتي من الغرب» - شايغان في شقته بطهران

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة