عاش حَمَلَة أسرار نظام معمر القذافي، منذ سقوط حكمه، في مرمى نيران الخصوم داخلياً وخارجياً. بين هؤلاء وزراء سابقون، ورؤساء أجهزة أمنية، ومصرفيون كبار. وبعد صمت مضى عليه أكثر من سبع سنوات، بدأ بعض الشهود، من جنسيات مختلفة، ممن ارتبطوا بليبيا وبزعماء عبر العالم، وبعضهم من أنصار القذافي، في الخروج إلى النور، وهو أمر يبدو مقلقاً لأطراف عدة في داخل ليبيا وخارجها، نظراً إلى كمية الأسرار التي تريد هذه الأطراف أن تظل في الظلام.

ويقول زياد تقي الدين، رجل الأعمال اللبناني، الذي شارك في اجتماعات كان فيها بعض كبار المسؤولين القطريين والفرنسيين والليبيين، إن حجم المؤامرات التي كانت تحاك ضد طرابلس لا يمكن تخيلها. وهناك من يخشى من ظهور الحقيقة.

وفي الجانب الآخر بدأ تحرك أنصار القذافي سياسيا وقانونياً، من خلال طرق عدة، منها بحث فرص التقدم لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يجهّز لها المبعوث الأممي، غسان سلامة، ومنها كذلك التجهيز لمقاضاة من يُعتقد أنهم كانوا وراء مقتل القذافي، ونجله المعتصم، ووزير دفاعه أبو بكر يونس جابر، في مدينة سرت، والتشهير بنجل القذافي الآخر، سيف الإسلام، إضافة إلى التشكك في ملابسات وفاة وزير النفط الليبي السابق شكري غانم في النمسا سنة 2012. ويقول تقي الدين إن «غانم قُتل على نهر الدانوب».

لقد عثرت الشرطة النمساوية على جثة غانم (69 عاماً) في الدانوب في فيينا حيث كان يعيش في المنفى. وجرى التعامل مع القضية على أن الرجل أصيب بأزمة قلبية أثناء التريض، ما أدى إلى سقوطه في النهر وغرقه. لكن مسؤولين في النظام السابق يرجحون، اليوم، اغتياله على يد خصوم أوروبيين، خوفاً من فضح أسرار تخص تعاقدات مالية ضخمة.

وتأتي هذه الشكوك بالتزامن مع تحرك قانوني يقوم به محام لسيف الإسلام، في لندن، هو كريم خان، لتصحيح ما قال إنها معلومات مغلوطة نشرتها وسائل إعلام دولية بشأن موكله أثناء الانتفاضة المسلحة، ما أدى إلى تشويه صورته والإضرار بسمعته، وأنه لم يكن متاحاً له الرد في حينه بسبب ظروف احتجازه وتقييد حريته.

ومثلما يفكر تقي الدين، يرى شخص يُعتبر من المقربين جداً من سيف الإسلام أن الدكتور غانم قُتل، بحسب اعتقاده، على أيدي جهات فرنسية. بينما يقول قائد من المحسوبين على نظام القذافي، خلال لقاء في فيلته الفخمة في شرق القاهرة، إنه «تم البدء في فتح تحقيقات في الكثير من القضايا التي نرى أنها تسببت في إلحاق ضرر كبير بليبيا، وقادتها، وعلى رأسهم، بطبيعة الحال، القذافي ومساعدوه الذين تمت تصفيتهم داخل ليبيا، بالإضافة إلى قضية الوزير غانم».

إن حدة الفواجع التي جرت في 2011 والتي غيَّرت أولويات الكثير ممن تبقوا من زعماء النظام السابق وكهنته وحفظة أسراره، تراجعت كما يتراجع البنج من الجسد... ورغم استمرار الفوضى، إلا أن أنصار القذافي يبدو أنهم بدأوا، أخيراً، في استيعاب ما حدث، وفي التقاط الأنفاس، والتعافي من أجل العودة إلى الواجهة مرة أخرى، محلياً ودولياً. ويقول أحد شيوخ قبيلة العواقير في اجتماع في بنغازي مع ممثلي قبائل من جنوب البلاد إن «الأوان لالتقاط الأنفاس. اليوم... من السهل أن نقول إن ما جرى في السنوات الماضية، كان مؤامرة».

ويبدو أن مرور الوقت كفيل، كذلك، بإعادة تجميع شهادات ووثائق في محاولة لفهم ما حدث. لقد مرت عاصفة 2011 على المدن الليبية الكبرى، وقلبتها رأساً على عقب. ويقول تقي الدين: مهما حاول البعض إخفاء الحقيقة إلا أنها ستطاردهم، إلى أن تظهر واضحة للعيان، كالشمس. توجد محاولات لطمس تلك التفاصيل المدمرة، لكن، أعتقد أن كل شيء سينكشف. إنها مسألة وقت.

لقد اختفت الألوف من وثائق الدولة الليبية، بيد أنه ما زالت هناك ملفات مبعثرة هنا وهناك، وقادرة على إخافة الآخرين، على ما يظهر، كما يقول القيادي المحسوب على النظام السابق والذي يفضل، مثل آخرين، الاستمرار في إدارة الحياة من بين أسوار فيلته، إلى حين. وحتى بالنسبة لرجل المخابرات العسكرية القوي، عبد الله السنوسي، هناك من يخشى من خروجه من محبسه في طرابلس... فهو أحد شهود اجتماعات «كورنثيا» مع الفرنسيين، وأحد المطلعين على تفاصيل مفاوضات القطريين مع القذافي وتداعياتها (التي سيرد ذكرها بالتفصيل في الحلقة التالية). ويعد مثل هؤلاء من بين القيادات التي تملك أسراراً مخيفة لزعماء في داخل ليبيا وخارجها.

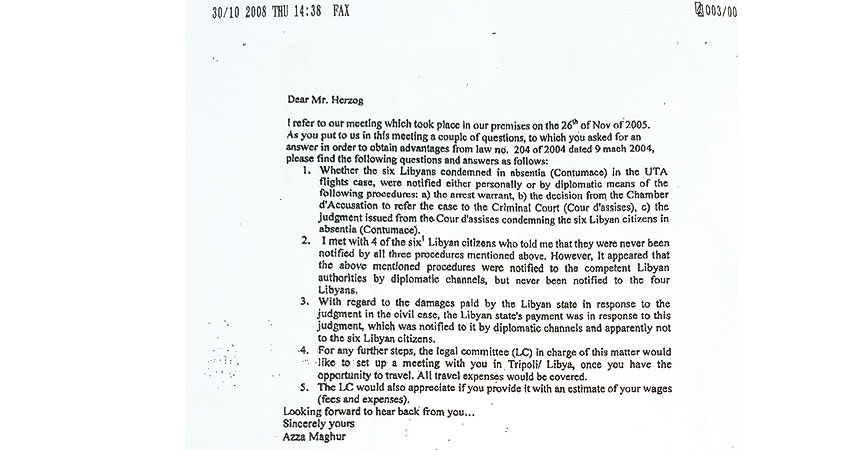

وعلى سبيل المثال توجد مكاتبات عدة بين باريس وطرابلس، بشأن قضايا مالية بمئات الملايين من الدولارات، وأخرى فيها خليط قضائي - سياسي، من بينها خطابات من محامية السنوسي، السيدة عزة المقهور، وتيري هيرزوغ، محامي الرئيس نيكولا ساركوزي، وذلك بعد دخوله قصر الإليزيه بنحو 17 شهراً. وتتطرق رسالة منها مؤرخة بيوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2008 إلى مفاوضات سابقة، حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، جرت بين الفرنسيين والليبيين، لتسوية قضية إسقاط الطائرة «يو تي إيه»، المتهم فيها السنوسي مع ليبيين آخرين.

وعلى أي حال، وبعد نحو سبع سنوات من الحبس، تمكن السنوسي أخيراً من الخروج من الحوصلة الضيقة والخانقة التي كان محشوراً فيها، في سجن الهضبة، وأصبح يقيم في مكان أكثر لطفاً، في طرابلس، لكن تحت سيطرة الميليشيات أيضاً. ومعه رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية أبو زيد دوردة، إضافة إلى آخرين. وكان قد حكم عليهم بالإعدام، مثل سيف الإسلام، قبل نحو ثلاث سنوات.

كما أن أسماء شخصيات مثل السنوسي، والمحمودي، ودوردة، أصبحت أكثر حضوراً في جلسات تجري في الخفاء، في فيلات وشقق بالقاهرة، وتونس، بين قادة من النظام السابق وأطراف سياسية بعضها ليبي، وبعضها من دول كبرى، منها من يقوم بالتنقيب عما يمكن أن يزعج به خصومه في مواسم الانتخابات، في هذه العاصمة أو تلك. وأصبح ذِكر سيف الإسلام أمراً عاديا، في مثل هذه اللقاءات، عندما يتعلق الأمر بالمستقبل.

وقد استفاد المحبوسون من زعماء النظام السابق من عفو أصدره البرلمان، إلا أن معظمهم لا يزالون محتجزين في السجون حيث لا تخضع الميليشيات لأي سلطة. وحتى بالنسبة إلى سيف الإسلام فإن إطلاق سراحه، العام الماضي، بناء على قرار العفو، لم يقترن به نشاط سياسي علني بسبب مخاوف أمنية على حياته، بحسب ما يقول قريبون منه. لكن مجرد استمرار احتمال خروج كل هذه القيادات من الأسر ومن العزلة، يمثل كابوساً لأطراف كثيرة.

ويقول الرجل الذي يعيش بين جدران فيلته في شرق العاصمة المصرية إنه، رغم ذلك، يتواصل مع زملاء له من قادة النظام السابق. وكان في الماضي ضابطاً كبيراً في الشرطة العسكرية. بينما كان ضيفه الجديد مسؤولاً عن الحدود البرية في بلاده. ويشير الضابط وقد بدأ أكثر حيوية مما كان عليه قبل سنتين إلى أنه، في عواصم أخرى في منطقة الشرق الأوسط، هناك من ينتظر لكي يدلي بدلوه، ويروي ما يقول إنها «حقائق مروعة عن اختلاط السياسة بغسل الأموال، بشن الحروب، مثل الحرب على ليبيا».

وفي الجانب الشرقي من البحر المتوسط، تأتي شهادة تقي الدين، لتفسر إلى حد كبير سبب الفاجعة التي حلت بليبيا، حيث يتحدث بمرارة عن «تحالف فرنسي - قطري، منذ البداية، لإسقاط نظام القذافي»، وأنه «جرى استخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الغرض».

ويبلغ عدد قيادات النظام السابق من المسجونين في مدينة طرابلس حتى الآن، أكثر من عشرين. والمشكلة أن معظم هؤلاء كانوا شهود عيان على تفاصيل جرت في غرف مغلقة مع شخصيات ما زال بعضها في السلطة أو في مجال الأعمال في بلدان حول العالم، سواء في فرنسا، أو قطر، أو الولايات المتحدة، أو بريطانيا، أو غيرها.

والمعضلة بالنسبة لكثيرين ممن كانوا يرغبون في زرع الشقاق والخلافات بين قيادات النظام السابق، حتى وهم في السجون، تكمن في أن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن. وفي خطوة أخيرة، تعبّر عن نفاد صبر بعض قادة المجلس الرئاسي الحاكم في طرابلس، جرى استدعاء اثنين من كبار المسؤولين المسجونين، أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى مكتب قيادي في هذا المجلس. وهما المحمودي ودوردة. ويقول مصدر شارك في اللقاء إنه «تم استبعاد السنوسي (عن اللقاء)... أعتقد أنها كانت محاولة لشق الصف بينهم حتى وهم في السجن».

وبحسب المعلومات المتوافرة، تمت النقاش مع المحمودي ودوردة حول مستقبل ليبيا ومستقبل سيف الإسلام، ثم أعيدا إلى محبسهما الذي تشرف عليه ميليشيات موالية للمجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة. ويضيف المصدر: «شربا القهوة، وأجابا عن الأسئلة، وأبديا نوعاً من التحدي». وعلى أي حال لم يكن السنوسي عضواً في مجلس قيادة الثورة التي جاءت بالقذافي كحاكم لليبيا في 1969. ولم يكن من بين رجال الحرس القديم ممن كانوا يرفضون فكرة المصالحة مع خصوم القذافي. ويقول صديق لسيف الإسلام القذافي: «بالعكس، كان السنوسي مع سيف، ومع برنامجه...».

ومن بين الوقائع الطريفة التي يحرص البعض على إبقاء تفاصيلها طي الكتمان، تلك التي تخص الأسباب التي دفعت مسؤولين غربيين إلى زيارة ليبيا منذ شهر أغسطس (آب) عام 2000. رغم أن ليبيا كانت حتى ذلك الوقت متهمة بدعم الإرهاب، وتخضع لعقوبات وحصار دولي. في ذلك الصيف جاء إلى طرابلس وزراء ومسؤولون من فرنسا وألمانيا وفنلندا وغيرها. وتوجد صورة شهيرة لسيف الإسلام مع وزير الخارجية الألماني، يوشكا فيشر، تعود لشهر سبتمبر (أيلول) قبل 17 سنة. لقد بدأت ليبيا حينذاك في التوسط للإفراج عن 21 من الرهائن الغربيين لدى جماعة أبو سياف التي تأسست في مطلع تسعينات القرن الماضي. وكانت الجماعة المتشددة تسعى إلى إنشاء «دولة إسلامية»، بحسب وصفها، في جنوب الفلبين.

هذه الوساطة كانت بمثابة أول ظهور لمؤسسة القذافي. وكان صديق سيف الإسلام طرفاً أساسيا في المفاوضات التي جرت مع جماعة أبو سياف. ويقول: «نعم... هذا كان أول ظهور لمؤسسة القذافي. تفاوضنا نحن نيابة عن الأوروبيين. كان لدينا سفير في مانيلا، هو رجب الزروق. فذهبتُ إليه، وأمضينا ستة أشهر بين مانيلا، ومعقل أبو سياف في غابات هولو في جزيرة مندناو جنوب الفلبين. وأتينا بالرهائن إلى ليبيا، على دفعتين... دفعة تم الاحتفال بها في منطقة السرايا الحمراء في طرابلس، بينما تم الاحتفال بالدفعة الثانية في باب العزيزية بالعاصمة».

وكانت الوفود الغربية التي حضرت للعاصمة الليبية، تخشى حتى عهد قريب من أن يقترن اسمها بليبيا أو القذافي. وقتها اختتم مساعد سيف كلمته أمام تلك الوفود، قائلاً إن سبب الإفراج عن الرهائن من غابات هولو، هو «اسم معمر القذافي». ويضيف: «كانت هذه الواقعة سببا في خروج ليبيا من عزلتها... لقد كانت خطوة مهمة».

حينذاك تولى صالح عبد السلام موقع المدير التنفيذي لمؤسسة القذافي. واستمر حتى عام 2007، حيث كان شاهداً، مع آخرين، على الكثير من الوقائع. وبعد تركه لها، واصل التعاطي مع ملفات كثيرة داخل الدولة الليبية، كان بعضها يدور بعيداً عن الأضواء. وما زال عبد السلام يتحدث عن المؤسسة ككيان قابل للاستمرار في المستقبل. وبعض قادة النظام السابق لديهم رؤية أوسع، بيد أن هذا لا يمحو التصورات المريرة عن الماضي، ففي يوم من أيام أغسطس الحارة عام 2009، قال دبلوماسي أميركي في ليبيا لسيف الإسلام: مستقبلك السياسي انتهى!

وجرى هذا حين أظهر نجل القذافي حفاوة بالغة لدى وصوله إلى طرابلس على متن طائرة خاصة بصحبة عبد الباسط المقرحي، الذي توفي في 2012 كان المقرحي مسجوناً في اسكوتلندا، في قضية لوكربي الشهيرة. وتسلمته ليبيا تحت بند الإفراج الصحي في 2009. وكان صديق سيف الإسلام في ذلك الوقت ضمن الفريق المفاوض لاستعادة المقرحي. ويقول: «كان طلب الأميركيين والإنجليز بأن يكون استقبال المقرحي عاديا دون استقبال رسمي من الدولة الليبية».

ومن جانبه كان سيف يعتبر قضية المقرحي قضيته الشخصية. وكان تدخُّل مؤسسة القذافي في استعادته، من المحطات اللافتة في مسيرة نجل القذافي. ومع ذلك كان يوجد حرص على تنفيذ التعهدات مع واشنطن ولندن، بشأن عدم تنظيم استقبال رسمي للمقرحي. ويقول أحد الشهود، من قبيلة المقارحة، ممن كان في مطار طرابلس: «أذكر أن الاستقبال الذي جرى، لم يكن رسمياً، بل كان شعبيا من أبناء القبيلة». بيد أن صديف سيف يعلّق قائلاً: «المشكلة أن الأميركيين والإنجليز اعتبروا ما جرى من حفل لاستقبال المقرحي عملاً عدائياً ومستفزاً لهم».

وبعد عودة سيف بالمقرحي، وعقب مشهد هبوطهما سوياً من الطائرة، زار دبلوماسي أميركي نجل القذافي في باب العزيزية بطرابلس، وتحدثا أولاً في القضايا الثنائية والتعاون بين البلدين. وكان صديق سيف موجوداً. ويقول: «مع نهاية الاجتماع، طلب الدبلوماسي من مرافقته بالسفارة الأميركية، مغادرة المكان، لأنه يرغب في الحديث مع سيف منفرداً. وطلب مني سيف الإسلام البقاء». ويتابع: «مما قاله هذا الدبلوماسي: هل فقدت عقلك يا سيف؟ كررها مرات عدة. وتابع الدبلوماسي حديثه مجدداً قائلاً: هل من المعقول أن تعود رفقة عبد الباسط المقرحي في نفس الطائرة؟ إنه عمل استفزازي! وهو عمل غير مقبول بالمطلق، ولن نغفره لك... إن مستقبلك السياسي قد انتهى». وهنا رد عليه سيف، بحسب الرواية نفسها، قائلاً: «أنتم ترونه متهماً، ونحن نراه بريئاً».

إن تفاصيل العلاقات المرتبكة بين الغرب وطرابلس، وتداخل بعض الأطراف العربية، وعلى رأسها قطر، كثيرة ومتشعبة، وتتضمن، في بعض الأحيان «أعمالاً لم تكن أبدا مقبولة، ممن كنا نظن أنهم أصدقاء لنا... الأمور برمتها تحتاج إلى إعادة ترتيب»، كما يقول قادة من النظام السابق، في إطار مناقشات جارية لفهم ما حدث في 2011 وما بعدها. لكن حتى لو خرج القادة السابقون من السجون، سوف تنتظرهم ملاحقات في مطارات العالم، فالمحكمة الجنائية الدولية ما زالت تحتفظ بملفات استدعاء لعدد من هؤلاء بمن فيهم سيف الإسلام، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، التهامي خالد.

ومع بداية الانتفاضة، وبينما كان العالم يتابع تحركات الدول بشأن الأحداث في ليبيا، كانت الاجتماعات داخل قرية «المغرب العربي (مجمع سكني)» في طرابلس، تمتد حتى الساعات الأولى من الفجر، في محاولة لمعرفة ما سيحدث غداً، بينما كان بعض الدبلوماسيين يقومون بحزم حقائبهم استعداداً للرحيل، وهم يتابعون ما تبثه قناة «الجزيرة» عن تقدم المنتفضين في بنغازي. كانت الأمور بالنسبة إلى كثير من الدبلوماسيين ورؤساء الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، قد حسمت. وأن كل شيء قد انتهى.

ومن بين الملابسات الأخرى التي يجري جمع معلومات حولها، من جانب كبار قادة النظام السابق، تلك التي تخص ضربة موجعة جاءت من أحد كبار المصرفيين في البنك المركزي الليبي (تتحفظ «الشرق الأوسط» عن نشر اسمه) في مطلع 2011. وكان قد طلب من الحكومة الليبية، وقتها، السفر إلى الخارج بحجة العمل على ترتيب أمر الأرصدة الليبية حول العالم، والبالغة مئات المليارات من الدولارات، إلا أنه، وبمجرد وصوله إلى دول شرق أوسطية، التقى بمسؤول في الخزانة الأميركية، ومنحه جميع الحسابات الخاصة بأرصدة بلاده، ما سهل لدول كبرى عملية تجميد هذه الأرصدة في وقت مبكر.

وتدرس قيادات من النظام السابق احتمال ضلوع أحد زعماء جماعة «الإخوان» المرتبط بقطر، بترتيب هروب هذا المصرفي في أول أيام التمرد على القذافي. وبحسب تحقيقات مبدئية، فقد جرى رصد تقارب سريع له مع الزعيم الإخواني المشار إليه، رغم أن هذا المصرفي لم يكن من جماعة «الإخوان». ويقول أحد المصادر الأمنية: «الغريب أن هذا المصرفي كان ممن دعوا إلى قمع الانتفاضة حين انطلقت يوم 17 فبراير (شباط) في بنغازي... كان معنا في المدينة، وهي تشهد بداية الاضطرابات، واتصل بعبد الله السنوسي في طرابلس، ودعاه إلى استخدام الشدة ضد المتظاهرين قائلاً إنهم لا يأتون إلا بالقوة... ثم فوجئنا بأنه أول من قفز من المركب».

ومن المعروف أن تجميد أي أموال، لأي دولة أو حتى أشخاص، يحتاج إلى وقت طويل من جمع المعلومات والتحريات والوثائق، إلا أن المصرفي الليبي «تطوع واختصر الطريق»، بحسب مصدر من النظام السابق، بعد قراره القفز من السفينة الليبية يوم 19 فبراير 2011. ويضيف هذا المصدر أن المصرفي التقى يوم 20 من الشهر نفسه بالمسؤول الأميركي و«أعطاه كل أرقام الحسابات الليبية والشفرات الخاصة بها». ويبدو أنه بناء على هذه المعلومات، صدر القرار الدولي بتجميد الأرصدة الليبية في الخارج يوم 27 فبراير، أي بعد عشرة أيام من انطلاق الانتفاضة المسلحة من مركزها في بنغازي. وأدى هذا الأمر إلى توجيه ضربة قاصمة لظهر القذافي في طرابلس، مع حلول شهر مارس (آذار) والشهور التالية. ويقول صديق سيف الإسلام والذي كان في طرابلس آنذاك: «بدأت مشكلة في دفع المرتبات، ولم يكن هناك أموال لشراء الوقود، وبدأت التداعيات تؤثر على الجميع».

رسالة من محامية رئيس المخابرات العسكرية الليبي السابق عبد الله السنوسي السيدة عزة المقهور إلى تيري هيرزوغ محامي الرئيس نيكولا ساركوزي في 2008 بشأن تسوية قضية إسقاط طائرة «يو تي إيه» («الشرق الأوسط»)