شكلت حياة المدينة بصخبها وضجيجها، بنظامها الصارم وتعقيدات أهلها، والتوجس المستمر بين الأفراد.. شكلت تلك القيود كلها همّا لدى كثير من الفلاسفة الذين عاصروا الثورات العلمية، والتقدم التقني، وغليان الابتكار وتضاؤل حجم العالم، وتقارب العالم، وسيلان المعلومة. لقد ساهمت المدن بمعنى ما في صياغة «الهم» أو «الجموع» أو «الوجود الزائف» بحسب تعبير هيدغر، لهذا نرى «زرادشت» نيتشه قد يمم وجهه نحو الجبال؛ حيث الأفاعي والنسور، حيث «الحكمة» يلزمها الصمت، والإنصات للوجود يمنح الإنسان قدرة على الحدس ورؤية الوميض ومراقبة شهب الحقيقة الغامضة. وقد رأيت من خلال التتبع أن «هيراقليطس، وفيلوكتات، وبرموثيوس، وإمبيدوكل، ونيتشه، وهيدغر» مع اختلاف أزمانهم، كلهم لجأوا إلى الجبال للتفكير والتأمل، وكل دروب أولئك كانت صادمة، ذلك أن الوجود في الجبال هو «وجود الأعالي» بتعبير نيتشه.

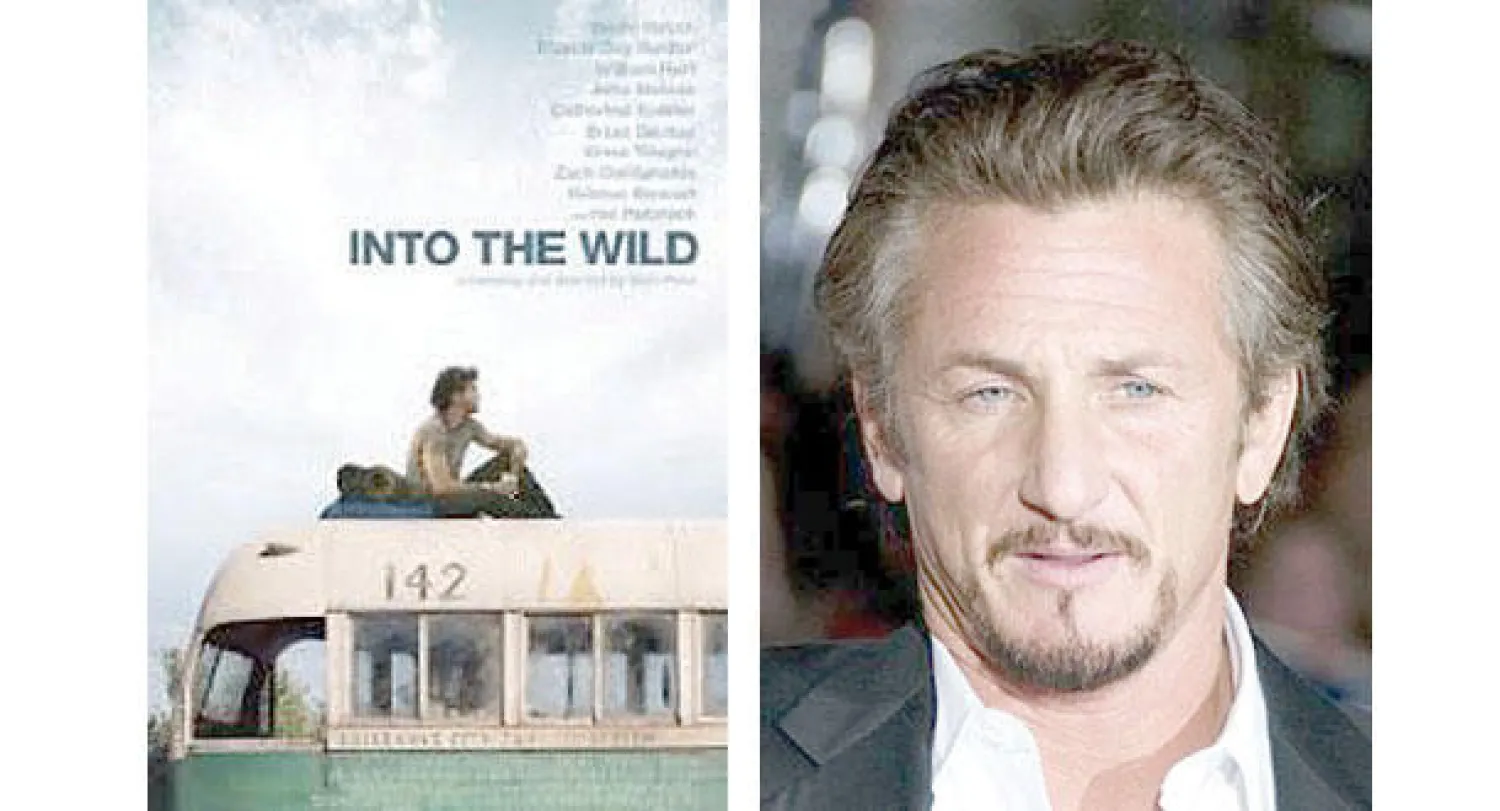

حين تحاول أن ترى «مشهديا» تلك الرحلة من المدينة إلى الريف، من الضجيج إلى الحقل، من السهل إلى الجبل، تنبعث لك الصورة التي يطرحها الفلاسفة من خلال مشاهدة فيلم «إلى البرية» Into the Wildالمنتج في 2007، وأصله مستوحى من كتاب يحمل الاسم نفسه، من تأليف جون كراكور، الذي يحكي مغامرة كريستوفر مكندلز. أخرج الفيلم الممثل والمخرج شون بن، وهو الذي كتب السيناريو. الفيلم من بطولة إميل هيرش، وويليام هورت، ومارسيا غاي هاردن، وجينا مالون، وهال هولبروك، وكاثرين كينر، وكريستين ستيوارت.

وعلاوة على إخراج رائع، وسيناريو ممتع، فقد كان للصور والنقلات بين المشاهد، وتتبع البطل سراب الحقيقة، والبحث عما يسميه هيدغر «براءة الصيرورة» أو «بكارة الطبيعة»، كان لذلك أكبر التأثير في مفاصل الفيلم وسيلانه البصري الهائل. يتحدث البطل الحائر، الهارب من المدينة بحفلاتها وصخبها، عن البحر والبر، عن المسير والوميض، عن النهر والماء. وبينما يجهز قاربه ليهزم به موج البحر، يصرخ: «ما يعطينا إياه البحر، هي هذه الضربات من الموج». ومن ثم يبحر وفي منتصف مشواره يرنم حول الحقيقة: «إن اعترافنا بأن الحياة البشرية يمكن أن يديرها المنطق يدمر احتمال الحياة»، ثم تدخل موسيقى «إيدي فيدر» التي تعد من أفضل القطع الموسيقية للأفلام، وحاز الفيلم عنها جائزة «غرامي».

على وقع الموج يغني البطل: «أيها المجتمع أنت مريض». تذكرت النص الفلسفي الرائع لمارتن هيدغر: «وحدها الغابة السوداء تلهمني» الذي كتبه ردا على اتهامه بـ«النازية»، وردا على المناصب التي رفضها، وهو في كوخه أعلى الجبل حين كتب: «المدنيون يندهشون أحيانا لعزلتي الطويلة والرتيبة بالجبال وبين المزارعين، غير أن ما أعيشه ليس العزلة، وإنما الوحدة. في المدن الكبيرة بإمكان الإنسان أن يكون منعزلا أكثر من أي مكان آخر، وبسهولة متناهية، غير أنه لا يستطيع أن يكون وحيدا ألبتة، ذلك أن الوحدة لها نفوذ متميز تماما في ألا تعزلنا، ولكن بالعكس، في أن تلقي بحياتنا كلها بجوار جوهر كل الأشياء. في ليل الشتاء العميق تنفجر عاصفة ثلجية حول البيت، وتأخذ في تغطية ومواراة كل شيء، عندئذ يبدأ زمن الفلسفة، والعمل الفلسفي لا يجري بعيدا كما لو أنه فريد من نوعه، إن مكانه يوجد وسط عمل الفلاحين».

وبينما البطل في رحلته إلى البرية يفكر ويتأمل أن أيامه الأكثر إثارة تلك التي كان فيها مفلسا، وقرر أن يعيش الحياة فقط بـ«بعض الوقت» مستعينا بالحرية والجمال البسيط، تحفه الموسيقى وحالة الحب، وبيده الكتاب.

قدم الفيلم صورا صادمة ذات معنى وجودي عميق، فيه مساءلة لواقع المدنية الذي يشوبه الزيف، هذا فضلا عن «التكاذب الجماعي» و«التواطؤ» على تتفيه كل ما هو قيم، ونحر جوهر الأشياء من فنون وموسيقى وجماليات وروحانيات، لتكون سلعا ضمن شركات، وصيغ متاجرة، وأوراقا للعمولات، بدلا من أن تبقى ضمن كيانها الأصلي. هذا الزيف هو نقطة الهروب في تفاصيل الفيلم ونقلاته. وحين أدركه الجوع في الغابة وجد فريسته «الموظ» بجثتها الضخمة، حينها أطلق النار عليها، ليعثر في جوفها على جنينها، ومن ثم يفشل في تناولها لينثر لحمها للحيوانات، ولتمر الذئاب عليها لتنهش، وهو ينظر إلى الذئاب يسأل: من الوحش هنا؛ الإنسان أم الذئب؟! وهل يلام الذئب على افتراس الإنسان؟!

يبقى الفيلم صيغة وجودية بداخلها صورة دقيقة ومدهشة، وسيناريو شاعريا ومتسائلا. هذا ما جعل الفيلم يستحق أن يكون ذا بعد فلسفي حقيقي بنقلاته وأسئلته وحيويته.

وبينما البطل يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحقل يرسل إلى حبيبته التي تنتظره: «السعادة أن نكون معا»، رحل وهو يؤمن بشيء أساسي: «إن الله هو المحبة».

9:41 دقيقه

«شون بن».. أصالة البرية وزيف المدينة

https://aawsat.com/home/article/112186

«شون بن».. أصالة البرية وزيف المدينة

قدم في فيلمه «إلى البرية» أسئلة وجودية كبرى

شون بن - ملصق الفيلم

«شون بن».. أصالة البرية وزيف المدينة

شون بن - ملصق الفيلم

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة