استعادت سينما «متروبوليس» عالم الأخوين باولو وفيتوريو تافياني، فشكَّلت دعوة للدخول إلى السياسة والحلم وسؤال الهوية الفردية والذاكرة الجماعية. في بيروت، حيث لا تُتاح دائماً فرصة مُشاهدة هذا النوع من الأفلام على الشاشة الكبيرة، تتحوَّل «متروبوليس» إلى فضاء نادر لعشّاق السينما غير التجارية، ومكان يحترم ذائقة المُتفرّج ويثق بقدرة الصورة على توسيع نظرتنا إلى الحياة.

شغل الأخوان تافياني موقعاً فريداً في تاريخ السينما الإيطالية في النصف الثاني من القرن العشرين، وكانا في صُلب النقاش حول معنى السرد وذاكرة الشعوب والالتزام الأخلاقي للسينما. أفلامهما محاولة لفهم كيف يمكن للصورة أن تُصغي إلى الإنسان العادي؛ الفلّاح والجندي والسجين والمُهاجر، وتمنحه قوة الأسطورة من دون أن تُجرّده من حقيقته. المزج بين الواقعي والحلمي منح سينماهما تماسكها الداخلي وجعلها مفتوحة على الأزمنة والأمكنة والتجارب.

6 أفلام عُرضت، افتتحها «بادري بادروني» الذي نال السعفة الذهبية في مهرجان «كان» عام 1977. فحكاية الفتى الراعي الذي يُنتزع من المدرسة ليُسلَّم إلى الجبل والقطيع، تأمُّل في علاقة السلطة بالطفولة، وفي كيف يتحوَّل الأب إلى دولة صغيرة تمارس هيمنتها على الجسد. من قسوة الريف المعزول إلى البحث المتأخّر عن المعرفة، صنع الأخوان عملاً تجاوز الحكاية نحو التساؤل عن قدرة الاكتفاء بالنجاة على جعلنا نفهم ما حدث لنا.

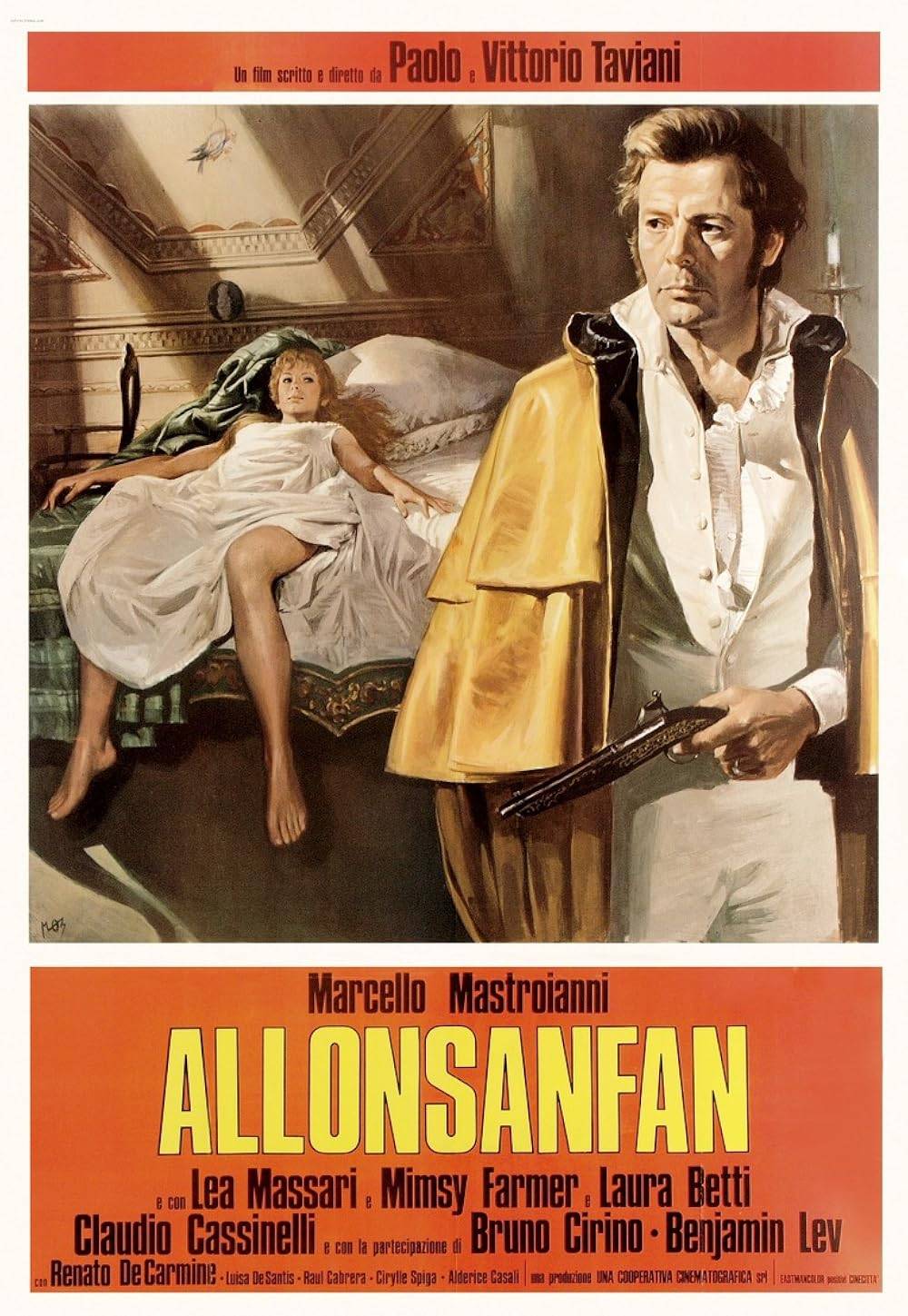

في «ألونسانفان»، انتقل الأخوان إلى زمن آخر، حيث الثائر المُنهك بعد هزيمة نابليون يقف بين إرث يريد التخلُّص منه وخوف من عالم لا يعرفه. في الفيلم، رجل أكله الشكّ، يريد أن يعيش حياة طبيعية فيما يُطالبه الماضي بأن يعود إلى ساحة لم تعد تُشبهه. هنا تُصبح السياسة سؤالاً عن الجسد والتعب والحلم الذي فقد وهجه.

يتكثَّف هذا النهج في «ليلة سان لورينزو» عبر ذاكرة طفلة تستعيد صيف الحرب العالمية الثانية في قرية توسكانية صغيرة. الحرب خطوة داخل حقل، شائعة تنتشر داخل كنيسة، قرار تُتّخذ فيه الحياة أو الموت على عتبة بيت واحد. تتقاطع الواقعة التاريخية مع الحلم والأسطورة، وتلك اللمسة الخفيفة التي تجعل من العنف حدثاً قابلاً للرواية، لحاجة الإنسان إلى أن يمنحه معنى كي يقدر على تحمُّله. إنه عمل عن التفاصيل الصغيرة التي تصبح ذاكرة وطن.

ثم حضر «كاوس»، الفيلم الذي ذهب أبعد في اللعب على تخوم الحقيقة والمُتخيّل. باستلهام قصص المسرحي الإيطالي لويجي بيرانديللو، صنع الأخوان لوحة عن صقلية حيث الفقر والأسطورة يتجاذبان البشر، والأم التي تنتظر أبناءها المهاجرين ليست أقلّ واقعية من الرجل الذي يظنّ نفسه مسكوناً بروح الذئب. في الفيلم، العالم شظايا قصص، والمأساة تتجاور مع السخرية، لتصبح الجزيرة نفسها شخصية تُعيد تشكيل البشر بقدر ما يعيدون هم تشكيلها. عمل فتح العين على كيف تُصاغ الحكايات داخل مجتمعات تبحث عن معنى في واقع قاسٍ.

ومع «يجب أن يموت قيصر»، دخل الأخوان إلى سجن «ريبّيبيا»، حيث يصبح المسرح مساحة حرّية داخل الجدران المُغلقة. السجناء الذين يتمرّنون على نصّ شكسبير، يجدون في الشخصيات ما يعكس حياتهم. فثمة قاتل يتقمَّص المُتآمر، وخائن يُواجه خيانته على الخشبة، ورجال يعيشون لحظة اكتشاف مُرعبة عن أنفسهم. يختفي الحدّ بين الوثائقي والروائي، وتصبح الكاميرا شاهداً على كيف يمكن للفنّ أن يُعيد تعريف المصير.

يأتي «ليونورا أديّو» مثل خاتمة هادئة وحزينة وعميقة، وقّعها باولو وحده بعد غياب شقيقه. هنا يستعيد رحلة نقل رفات بيرانديللو ويُقاطعها بحكاية مهاجر صقلي يرتكب جريمة في بروكلين. يتجاوز الوداع في الفيلم وداع مُخرج لشقيقه، إلى وداع لزمن كامل من السينما التي آمنت بأنّ الحكاية ليست مُلكاً لأحد والقصّة يمكن أن تسافر بين القارات.

جمعت «متروبوليس» هذه الأفلام لتتيح للجمهور البيروتي فرصة نادرة لمُشاهدة كيف يمكن لفيلمَيْن عن فتى راعٍ وسجناء في سجن، أو عن ثائر مُتعب وأمّ صقلية تنتظر أبناءها، الانتماء إلى الروح نفسها. سينما الأخوين تافياني تجعل الإنسان العادي مركز الحكاية. فالفنّ يستطيع أن يُحوّل القرية النائية والمزرعة الفقيرة والسجن المُغلق إلى مساحات مفتوحة على أسئلة عن الحرّية والسلطة والذنب والذاكرة. وهذه العودة إلى سينماهما تبدو تمريناً على أن نرى العالم بعيون أخرى.