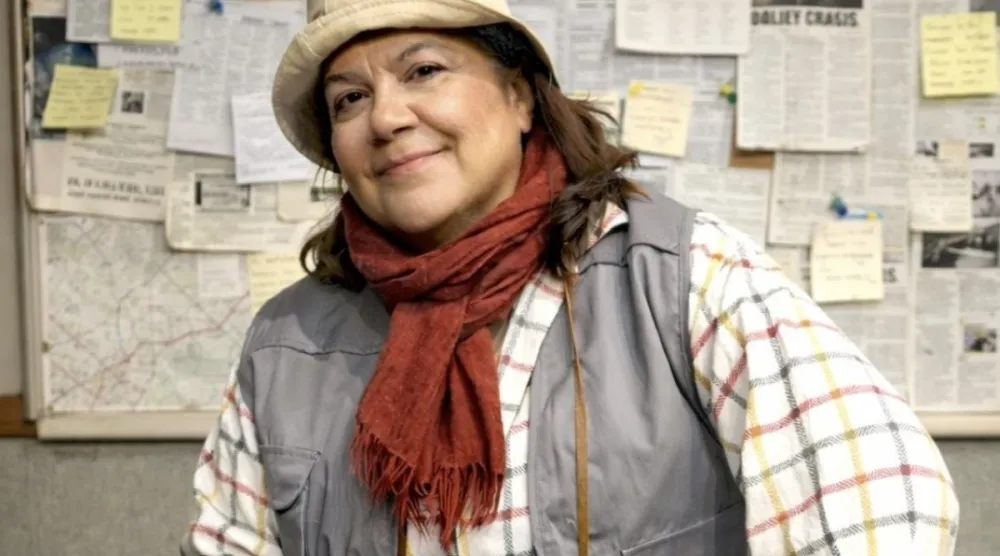

في مسرحيتها «طرف خيط»، تُطلّ الممثلة اللبنانية أسيل عياش على الخشبة كما لو أنها تعود إلى حبٍّ أول ظلَّ يتّقد رغم الغياب، ويُشعل فيها لهفة لا تخبو. سنواتٌ من الفرقة فصلتها عن المسرح، لكنها تعود إليه كأنها لم تغادره؛ إلى ذاك الحبّ الأوحد الذي لم ينافسه في قلبها عشقٌ آخر. تتجاوز عودتها كونها خطوة فنية، فتتراءى فعلاً غريزياً ينطوي على كل ما يمكن لمشاعر البشر أن تحتويه: الغضب والرفض، والشوق والحنين، ومراجعة الذات وأسئلة الآخرين، والعلاقة بالهوية والجسد، والحق في مساءلة ما يُفتَرض أن يكون بدهياً.

المسرح هنا مساحة للبوح ونافذة على داخل امرأة تحمل على كتفيها أثقال التجربة. هو مساحة تنطق بلسانها، لكنها سرعان ما تتحوَّل ناطقةً بألسنة كثيرات. وإذا كانت الأمومة هي الثيمة المُعلَنة، فإنها ليست سوى مدخل إلى مُساءلات أعمق، تُعنَى بالعطاء والإلغاء، بالحضور والذوبان، بالهوية والدور الاجتماعي. لا تُدين المسرحية أحداً، ولا تقف في موقع القاضي، بل تُقصي الرجل من المعادلة لتُركّز على المرأة، فتُظهرها بما يتخطّى كونها مُشتكية أو ضحية، إلى الدور الذي تريده الفنانة: المرأة راوية ومُتسائلة، تبحث عن ذاتها في زحمة الأدوار.

لا محاكمات في «طرف خيط». ثمة استرداد للحق عبر الحكي، ومحاولة لفَهْم ما جرى من دون الحاجة إلى التبرير أو الاتهام. تبوح أسيل عياش لتُريح قلبها وتُثبت أنها موجودة خارج الصورة التي يُراد لها أن تبقى حبيستها. صورة الأم، والزوجة، والمرأة «المثالية» كما يرسمها المجتمع. ومع أنّ الأمومة لا تُقدَّم بوصفها قيداً أو عبئاً، فإنها لا تظهر أيضاً على شكل فعل حرّ خالص. تبقى عالقةً في تلك المنطقة الرمادية التي تختبرها كثيرات: الرغبة في الإنجاب، ثم التخبُّط في التبعات، ومحاولة التكيُّف مع جسد تغيَّر، وصورة تصدَّعت، ودور صار يتطلَّب منهنَّ كل شيء تقريباً.

الممثلة التي قرَّرت أن تُصبح أمّاً بكل إرادتها، لم تتردَّد في فتح الجراح. لم تُخبّئ خوفها من المسؤولية، ولا قلقها من تلك «التكلفة» العالية التي لم تكن في الحسبان. تستعرض بأسئلتها ما لا يُقال عادةً، وما يُخزَّن في زوايا النفس المُعتِمة. لا تدَّعي البطولة، ولا تهتمّ لأمرها. تُفضِّل أن تقف في منطقة هشّة وأن تواجه المألوف وتطلب حق التفسير.

الجسد في المسرحية ليس مجرَّد حامل للحكاية؛ هو بطل قائم بذاته. جسدٌ شهد على الهزائم والانتصارات، على الأذى والشفاء، تعيده أسيل عياش إلى الخشبة، وهو المكان الذي يعرفه ويحبّه، في محاولة لمَنْحه حياةً أخرى. ومع ذلك، لا تأتي العودة على شكل تعويض مطلق. فقد تحقَّق الحلم وبقيت الغصّة. تحقَّق الإنجاز وبقي الأسى. كأنّ المسرحية تُعلن أنّ الشفاء ليس غاية؛ فهو مسار مُتعِب يتطلّب تكرار المحاولة، والإنصات الدائم لذلك الصوت في الأعماق الذي لا يهدأ، والذي يُطالب دائماً باحتمالات مفتوحة.

ما تفعله المسرحية أنها لا تُجيب، بل تطرح الأسئلة وتتركها معلّقَة، تُغني مساحات التفكير، وتُربِك المتلقّي. وهنا تكمن قوتها. ففيها حيّز للتأويل الشخصي، ولكلّ مُشاهد أن يرى انعكاساً لذاته من دون أن يضطرَّ إلى تبنّي قراءة واحدة. وبينما يحدُث ذلك، تمرُّ لقطات من حياة هذه المرأة: الفنانة، الزوجة، الأم، الإنسانة... حياةٌ تعرَّضت للخسائر، ولكن أيضاً مليئة بالمكاسب التي لا تُقاس بالمقاييس التقليدية، وإنما بما تتيحه من فَهْم الذات واستعادة المعنى.

في النهاية، يبدو المسرح كأنه إنجاب آخر. فكما أنجبت أسيل عياش ولدَيْن واختبرت من خلالهما أمومتها، ها هي تُنجب شخصية على الخشبة، تعيش معها مخاضها، وتشعر بها تنمو أمام الجمهور. في تلك اللحظة، يصبح المسرح حياة، والحياة مسرحاً. تختفي الحدود بين العالمَيْن، ويذوب الفاصل بين الحقيقي والمُتخيَّل، حتى لا يعود هناك ما يُميّز بين العرض والواقع.

لا شيء في «طرف خيط» جاهز أو معلَّب. الطرح فيها قابلٌ لإعادة التفكير. هو عرض يُكرِّس السؤال بكونه حقاً إنسانياً ويُزيح عن المرأة عبء الإجابات الجاهزة. لا نسوية مُتشنّجة فيه، ولا خطاب يجلد الآخر. لا رسائل مباشرة للرجل، ولا انتصار للمرأة على حساب أحد. المسرحية تتوجَّه إلى الداخل؛ إلى الإنسان في هشاشته، لتُذكّره بأنّ التفكير فعل حياة، والبوح قد يكون الخطوة الأولى نحو التصالح.