منح بسام كوسا الثقل لمسلسل «الغريب» المتكئ على فكرة مُقدَّرة واحدة. لولاه، لاختلّ التوازن وطرأ التضعضع. وقف في مقابله سعيد سرحان للتسبُّب بما يمكن انتظاره. وامتازت فرح بسيسو بحضور قيِّم أمام الكاميرا. أمكن أخذ شخصية «فيفيان» أبعد مما حدث. فسلمى الشلبي تحتمل التعمُّق. صبَّ العمل جهداً على إشكاليته، وكان له ما أراد. أظهر العدالة حمّالة أوجه، وزجَّ بالمنادين بها في موقف محرج.

أجمل ما في المسلسل (12 حلقة عرضها «شاهد») خلاصته؛ أصحاب المبادئ ملطّخون أيضاً. ذلك تأكيد على استحالة المحاسبة والإفلات المرعب من العقاب. فالابن الذي ارتكب الجريمة الأولى بالخطأ، قَتَل مجدداً عن سابق تصميم. أفراد العائلة النزيهة الأربعة، أصيبوا جميعاً بالمخالفة وطَبَع كلٌ منهم وصمته على سجل أسود. إن كان الأب القاضي قد تستّر على تجاوُز الابن، أو أُرغِم على التستُّر، فذلك مُنطلقه أنّ القانون يخضع لحسابات، بعضها شخصي، والنزاهة مقنَّعة، تتربّص بها أكثر من وجهة نظر.

الارتكاب هنا جماعي، نتيجته واحدة؛ لملمة القضية. يشاء العمل القول إنّ مَن يحكمنا بالفعل هو العدل المقتول. نحن ما عليه، لأنّ الشرفاء قد يتساوون مع الأنذال حين يضغط الظرف. تشبَّث القاضي «يوسف مير علم» (كوسا) بالقانون وفضَّله على الصداقات، طالما أنه بمنأى عن دفع الثمن. وحين طال ابنه، هرَعَ إلى الترقيع. نزاع القيم مع حسّ الأبوة، سرعان ما حُسم لمصلحة الأخير. خلع رداء القضاء، وسلَّم نفسه لكل ما يمكن إنقاذه من المأزق.

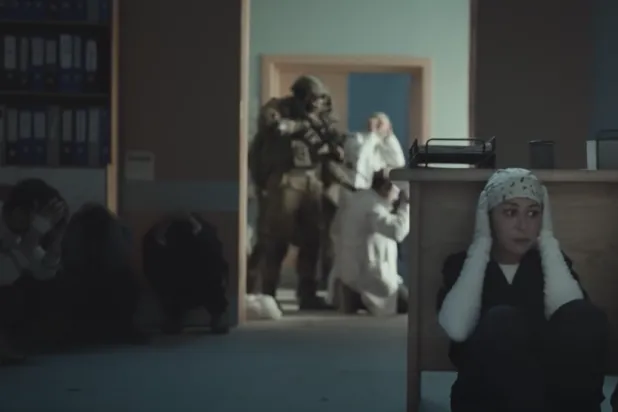

عند هذا الحدّ، يعزف النصّ (لبنى حداد ولانا الجندي) على الوتر. آلام البشرية تكثّفها رخاوة المحاكم والقانون الفضفاض. والمسلسل (الصبّاح أخوان) لديه ما يقوله حيال الأمزجة المتحكِّمة بالنظرة إلى الأشياء، وازدواجية المعايير، والتستُّر، والعراك المستعر على حلبة المصالح. كاميرا المخرجة صوفي بطرس قرَّبت الإشكالية من متلقّيها لتصبح أكثر وضوحاً. يؤخذ عليها ضعف تنفيذ مشهد الجريمة الأولى، حتى تراءى ساذجاً. بُني عمل بأسره على إطلاق نار بدا فكاهياً، لتتوالى مشهديات، بعضها هشّ، لسدّ الفراغ.

النهاية المفتوحة ليتها لا تُنبّئ بجزء ثانٍ مُحتَمل. فالمسلسل بالكاد يتّسع لعدد حلقاته. ولَّد الإيقاع المتفاوت رتابة، وقلَّص بعض الشيء حجم التشويق، قبل اشتعال المشهد. فالخطوط الدرامية الموازية ضئيلة التأثير، وقصص الحب بالكاد تلمع. «الكوبل» الوحيد في العمل هما كوسا وبسيسو. لقاؤهما بشخصيتَي الزوجين المُعرَّضين لوحشية الحياة، ورغم ذلك لا يهتزّ الودّ، أضفى جمالية على سياق اخترقته الثقوب.

مرَّ ناظم عيسى بدور عابر، أمكن تفعيله ما دام يتّكئ على ماضٍ جرى التلميح إليه. بدت حكاية الألماس مُقحَمة، إيجادها بهذه البساطة لا يقنع طفلاً. سلمى الشلبي مجتهدة، لكن أين الدور؟ ما الشخصية؟ وما تعقيداتها وأبعادها؟ مرَّت بلا وَقْع يبقى، سوى أنها تجيد التمثيل، حتى أمام اللقطة العادية. يُحسب لها أنها أبقت على شيب الرأس لمنح «فيفيان» اللحم والدم. 12 حلقة كافية لإعطائها وظيفة أبعد من الطبطبة على الآخرين. هي، المرأة والإنسانة، امَّحت.

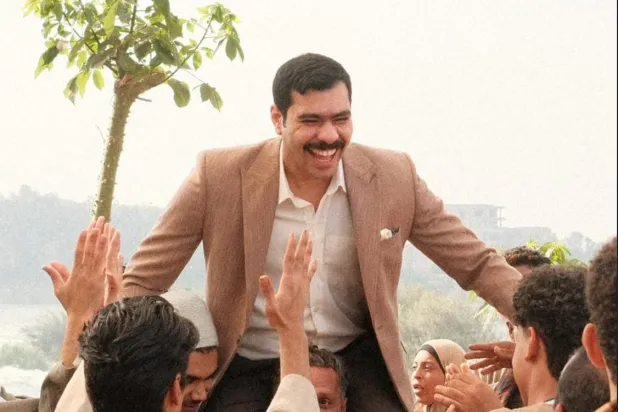

عودة بسام كوسا مُحبّبة ومُنتظرة، فقد طال غيابه بعد تأجيل إطلالتَيْه الرمضانيتَيْن في «كانون» و«مال القبان». يسبق حضوره الشوق إليه، لامتهانه احتراف الأدوار. وظَّف أدواته لجَعْل «يوسف» بشراً «مثلنا جميعاً»، قابلاً للخطأ، يوقظ الذرائع من مخابئها ويُسقط عنه مثاليته حين تمِسّ مبادئه سلامة العائلة. الأهم أنه جعل «يوسف» أباً، بما تعنيه الأبوّة من التزام وتنازل ومجاراة الأمر الواقع، أسوة بفرح بسيسو التي شكّلت الاختزالَيْن؛ الأم والزوجة، بحلاوة الوفاء ومرارة الأيام.

محمد عقيل مجتهد وله مكانة، لكنّ العمل أوقعه في التناقض. بدا ساذجاً انتقاله من السخط على «يوسف» إلى طلب رضاه والعمل في خدمته! شخصية بهذا النفوذ، زُجَّت بموقف مضحك حين واجهها «يوسف» بنبرة مُهدِّدة، والتزمت الصمت وكادت تهزّ الرأس طوعاً. تمثيله مقنع، لا يترك إحساساً بافتعال مشهد. حاجة المسلسل لفكّ عقدة الحبكة، أودت به إلى ما لا يضيف.

الارتكاب هنا جماعي، نتيجته واحدة؛ لملمة القضية. يشاء العمل القول إنّ مَن يحكمنا بالفعل هو العدل المقتول. نحن ما عليه، لأنّ الشرفاء قد يتساوون مع الأنذال حين يضغط الظرف.

أدخل المسلسل إشكالية قوارب الموت من باب أنها موضة درامية ولا بأس باستعمالها هنا أيضاً ما دام الأبطال سوريين. درجَت في المقاربات، لكنها حُمِّلت في «النار بالنار»، مثلاً، بمغزى. في «الغريب»، بدت حشواً. أما إنْ كان لا بدّ من مُسبِّب للأسباب، فمن الحماقة إفراط «يوسف» في الثقة بقاضٍ آخر يعلم تجاوزاته، هو «فاروق» (جمال قبش). كأنّ على المسلسل الاكتمال، وإنْ على حساب الثغر. حجّة الثأر خلت من كامل فحواها، فلم تشكل «صدمة» مع انكشاف الحقيقة.

أدّى آدم الشامي دور «رامي»، وساندي نحاس دور «علا»، فبرزت أكثر مما برز. الحضور الشبابي لم يأتِ بفارق لمّاع. أمام كوسا، فرضت بسيسو مكانتها، وساند سعيد سرحان بدور حمَّله أثراً. لولا جدلية الشخصية وسرعة اشتعالها، لكان البطل الرئيسي وحيداً في ملعبه.

يُحسب للعمل تناوله إشكالية القضاء من جانبها حمَّال الأوجه. تجرّأ بتعرية المؤتمَنين على المُحاسَبة حين تُحرجهم المواقف. هنا فقط، لم يكن «تمثيلاً» بقدر اختزاله الحقيقة المؤلمة؛ عدالة أوطاننا كذبة والجميع فوق القانون.