لا حاجة إلى استدعاء الذاكرة البعيدة عندما يتعلق الأمر بظروف ميلاد مجلس النواب التاسع عشر (المجلس الحالي)؛ فقد جرت الانتخابات النيابية في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020، وهي الانتخابات التي أجريت في ذروة الكابوس الكوني لجائحة «كوفيد - 19» الذي عاش معه العالم طويلاً، مخلفاً تداعيات قد تستمر طويلاً. تلك الانتخابات تزامنت مع ظروف اقتصادية سياسية اجتماعية صعبة، على وقع استقطابات سياسية حادة داخل مركز القرار، وتنافس فيها حينذاك نادي «التأجيل» - اي الحكومة وأنصارها -، ونادي «التعجيل» - أي الهيئة المستقلة للانتخاب يؤازرها مؤثرون في مركز القرار-. حكومة عمر الرزّاز كانت إذ ذاك تضغط باتجاه تأجيل الانتخابات من باب «الحرص» على الصحة العامة، وسط مخاوف من تفاقم الجائحة وانتشار العدوى بين المواطنين نتيجة ما يصاحب الانتخابات من تواصل. لا، بل أن الحكومة وقتها سعت لاستثمار اللحظة في أخذ موافقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قرار تمديد مدة مجلس النواب السابق (الثامن عشر)، أو موافقة الملك على إجراء تعديل دستوري للنص الذي يُلزم الحكومة بالاستقالة خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب، ليحرّرها من الالتزام الدستوري والمصير المشترك للسلطتين. في حينه، اتهم البعض الحكومة بأنها أرادت إطالة عمرها على حساب أولويات تتعلق بأجندة الدولة الرسمية وتعهدات الملك في حماية الديمقراطية والمواقيت الدستورية، كما أن الرصيد الشعبي لمجلس النواب الثامن عشر في تلك الفترة شهد استنزافاً بعد تجاهل الحكومة لدوره خلال ذروة أزمة جائحة «كوفيد - 19»، وإقدامها على منعه في السنة الأخيرة من عمره من عقد اجتماعاته الدورية بذريعة إجراءات السلامة العامة. وهكذا، كخلفية سياسية لما تقدم، فإن حكومة الرزّاز التي جاءت محمولة على أكتاف حراك «الدوار الرابع» الذي طالَب بإقالة حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) بسبب قانون الضريبة، تعسّفت - وفق مراقبين - في القرار الاقتصادي، بانحيازها في التشريعات لرأسمال المال على حساب استقرار الطبقة الوسطى وحماية أصحاب الدخل المتدني ومتلقّي المعونة.

دستورياً، كان مجلس النواب الثامن عشر يقترب في شتاء 2020 من نهاية عمره الدستوري بعد أربع سنوات شمسية - تنتهي في السابع والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) -، بينما كانت الحكومة تطمح إلى البقاء وإكمال مشروعها الاقتصادي الذي واجهته نخب وطنية بالانتقاد والرفض؛ وهو المشروع الذي وسّع الفجوة بين الطبقات، وأدى إلى هشاشة وضعف وتآكل الطبقة الوسطى على حساب إثراء رؤوس الأموال، بحسب تيار اقتصادي قدّم دراسات في هذا المجال.

لقد بدأ مشروع الحكومة يستفز تجمعات في المحافظات والقرى البعيدة عن برامجها وخطط التنمية؛ وذلك لمقارباتها في معالجة التداعيات الاقتصادية للجائحة التي تسببت في رفع نسبة الفقر والبطالة أمام تدني أرقام ونسب الحماية الاجتماعية. وأيضاً، في حين كانت الحكومة قد استنزفت أموال الضمان الاجتماعي في معالجة أزمة رواتب موظفي القطاع الخاص التي تقلصت نتيجة تعطل أعماله طويلاً، فإن قانون الدفاع الذي صدرت أحكامه في تلك الفترة واستمر العمل به حتى وقت قريب، منح الحكومة صلاحيات واسعة في القرار الاقتصادي.

ويُذكر أنه قبل ذلك، زاد من حدة الأزمة ما حصل صيف العام 2020 بعد اتهامات وُجّهت لرئيس مجلس النواب (آنذاك) عاطف الطراونة باستثماره موقعه لتسهيل عقد صفقات لصالح أشقائه. وهي اتهامات أدت إلى ابتعاده عن المشهد السياسي رغم إعلانه سلفاً عدم نيته الترشح للانتخابات مستقبلاً.

تلك الاتهامات أخذت طابعاً فضائحياً وعلى نمط «اغتيال شخصية»، وفق توصيفات أُطلقت حينها. ثم انتهت بهدوء وصمت من دون رد الاعتبار للرجل بتبرئته وأشقائه من جملة التهم التي طالتهم، أو محاكمتهم بعد جهود من التعبئة التي قام بها خصومه للتخلص مَن حضوره في الحياة السياسية بشكل عام، أو تقديمه كضحية لقطع الطريق على تهم بالفساد السياسي والاقتصادي التي انتشرت الشائعات حولها من دون أدلة أو إثباتات.

* القرار الحاسم

في التاسع والعشرين من يوليو (تموز) 2020 صدر أمر ملكي بإجراء الانتخابات النيابية، وهو القرار الذي وقع صاعقة على رأس الحكومة التي أصبحت «حكومة تصريف أعمال» حتى السابع والعشرين من سبتمبر 2020 الذي صدر فيه قرار ملكي بحل مجلس النواب الثامن عشر، وتكليف مستشار الملك عبد الله الثاني وقتها بشر الخصاونة تشكيل الحكومة. وكان على رأس مهام هذه الحكومة تأمين إجراء الانتخابات النيابية، وتمكين «الهيئة المستقلة للانتخاب» من إجراءات العملية الانتخابية في موعدها المقرر في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، وسط محاذير الجائحة والخشية من تعذّر السيطرة على حركة المرشحين وقواعدهم الانتخابية.

في تلك الفترة، كان الفاعل في كواليس خلية أزمة اتخاذ قرار إجراء الانتخابات خالد الكلالدة رئيس «الهيئة المستقلة للانتخاب».

الكلالدة كان واحداً من أهم المؤثرين في إقناع الملك بضرورة إجراء الانتخابات، ومحاولة ضبط الإجراءات الصحية، من خلال خطة تنفيذية نجح بها الرجل مستنداً إلى تجارب انتخابية عالمية لدول متقدّمة ومرتكزاً على خبرته في مجاله المهني طبيباً وجراحاً. وحقاً، سهّلت عليه مهنته تلك انخراطه في العمل الحزبي والنقابي والسياسي بعدما طغى حضوره خلال سنتي الربيع الأردني (2011 - 2013).

لا يخفي الكلالدة، وهو صاحب التجربة الحزبية مع الشيوعيين قبل انشقاقه وتأسيس حزب اليسار الاجتماعي الذي لم يعمّر طويلاً، انتصاره للديمقراطية. وهو في حينه كان يريد قطع الطريق على مشاريع حكومة الرزاز الساعية إلى البقاء على حساب الأعراف الديمقراطية التي كرّسها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من خلال التزامه بالمدد الدستورية المتعلقة في الحياة النيابية. وهذا بجانب أنه كان متحفظاً عن مشروع الرزاز الاقتصادي الاجتماعي والسياسي، والنموذج المستورد في حل استعصاءات وطنية بنكهتها الأردنية.

وهنا يُسجل للكلالدة، في سياق مهماته «الانتحارية» في العمل المواجهات السياسية، أنه «عرّاب» قانون الانتخاب الذي اعتمد النسبية، والذي أُقرّ مطلع العام 2016. وهو القانون الذي دفن «قانون الصوت الواحد» الذي استمر العمل به في الانتخابات النيابية منذ العام 1993 وحتى العام 2013. إذ روّج الكلالدة للفكرة إبان توليه منصب وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية في حكومة عبد الله النسور (2013 - 2016)، قبل انتقاله إلى رئاسة «الهيئة المستقلة للانتخاب» لتنفيذ مشروعه.

* الانتخابات الأصعب

أخذ الكلالدة على عاتقه تحمّل مسؤولية إجراء الانتخابات الأصعب في تاريخ انتخابات المجالس النيابية، محتاطاً بخطط وخرائط تمكِّنه في التعامل مع الحالات الطارئة بين صفوف جيشه في حالة تفشي الإصابات ميدانياً. لكن هذا لم يكن التحدي الأبرز، ولا سيما، بوجود مخاوف كبرى من تأثير تفشي الجائحة على نسبة المشاركة في الانتخابات على الرغم من كل الاستعدادات.

في تلك الانتخابات نشرت «الهيئة المستقلة للانتخاب» أكثر من 8000 صندوق اقتراع؛ منعاً للازدحام، ولضمان سيطرة كوادر العمليات الانتخابية على إجراءات متعلقة بالسلامة العامة، ومنها استخدام القارئ الضوئي لضمان تدقيق البطاقات الشخصية وتسليم ورقة الاقتراع بشكل غير تلامسي، مع تخصيص قلم غير مستردّ للناخب مع اتباع تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بارتداء الكمامات واستخدام المعقِّمات.

وانتهى يوم الاقتراع بنسبة تصويت سجلت نحو 30 في المائة التي هي نسب تقارب مواسم سبقتها. ومن ثم، بدأت عمليات فرز الأصوات على وقع دخول قرار حظر التجول الشامل في البلاد؛ منعاً للاحتفالات بظهور نتائج الفائزين، أو وقوع احتكاكات بين أنصار المرشحين، وهو ما حصل فعلاً... متسبباً بإقالة وزير الداخلية من الحكومة (آنذاك) الفريق توفيق الحلالمة الذي لم يمضِ على توليه الحقيبة الأمنية سوى شهر واحد.

* ثلاث دورات نيابية بثلاث رئاسات

مع جلوس أعضاء مجلس النواب التاسع عشر على مقاعدهم تحت سقف القبة التشريعية، كان موقع الرئيس محسوماً لصالح المحامي عبد المنعم العودات. ذلك أنه رغم ترشح منافس له على انتخابات الرئاسة جاءت النتائج أقرب إلى التزكية في اعقاب اكتساح العودات أكثرية الأصوات. وهكذا تربّع لأول مرة على مقعد الرئاسة مدعوماً من مراكز قرار قوية، بعدما شغل موقع رئاسة اللجنة القانونية لدورات كثيرة. ولا يزال الرجل يحظى بدعم موصول من أطراف مؤثرة في القرار السياسي، وكذلك لا يزال اسمه يتردد لمواقع خارج مجلس النواب.

غير أن تربّع العودات على كرسي الرئاسة استنفر خصوماً له من النواب الطامحين للموقع. وفي الواقع، لم يتمكن العودات من تنفيذ برنامجه المتعلق باستعادة «هيبة المجلس» كما قال في كلمته الافتتاحية، بل تعرّض لعرقلات كثيرة من حلفاء له انقلبوا عليه. وزاد من الأعباء عليه قصة النائب المفصول أسامة العجارمة، الذي تسبّب في حرج لمجلس النواب بعد خروجه عن أدبيات المعارضة البرلمانية، وتجاوزه التقاليد الدستورية في أكثر من مناسبة، واستدعائه مؤازرين رافعين شعارات بسقوف مرتفعة وبتجاوزات لم يستطع المجلس السكوت عنها. وكل هذا دفع المجلس إلى التصويت على فصله، وقد لمّح خصوم الرجل نحو مسؤولية العودات في تفاقم أزمة النائب المحكوم العجارمة بسبب إدارته الجلسة الشهيرة التي تمادى فيها الأخير وخرج على الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وبالنتيجة، أرهقت الدورة الأولى العودات، بعدما نصّب خصومه حوله مصائد عدة وتركوا انطباعات أساءت له وصادرت فرص استمرار بقائه؛ ما دفعه إلى إعلان عزوفه عن الترشح للمنصب مجدداً، والابتعاد عن الأضواء... باستراحة نيابية.

ومع مولد دورة مجلس النواب الثانية، التي تزامن موعد عقدها مع تدشين منظومة التحديث السياسي بالتعديلات الدستورية وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وتوصيات تجاه تحفيز دور الشباب وتمكين المرأة، استدعي عندها النائب الأقدم المخضرم المحامي عبد الكريم الدغمي، لرئاسة المجلس والاستفادة من قدراته في هذا المجال. وبالفعل، فاز الدغمي بعد منافسة ساخنة مع النائب نصار القيسي بفارق أصوات قليلة. وأنجز تعديلات دستورية أثارت الجدل (ودافع عن قانوني الانتخاب والأحزاب) بعدما قدّمها العودات، الذي نودي بأن يكون رئيساً للجنة القانونية بقرار رسمي، وهي المهمة التي قبل بها رغم عتبه على التخلي عنه خلال مدة رئاسته.

الدغمي الذي لم يغب عن المجالس النيابية منذ العام 1989، ظهرت قدراته في إدارة الجلسات، إلا أنه نأى عن السعي لاستقطاب النواب حوله، وتركت طريقة تعامله معهم فجوة ما كان سهلاً ردمها، ناهيك من أنه قاد جلسة لتجميد عضوية النائب الإسلامي حسن الرياطي بعد مشاجرة حامية الوطيس مع النائب أندريه العزّوني في فاتحة جلسات إقرار تشريعات التحديث السياسي.

في أي حال، أنهى الدغمي المهمة المطلوبة ومحددة المدة، وما أن اقترب موعد عقد الدورة النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، حتى أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات رئاسة المجلس، معلناً دعمه حليفه النائب أحمد الصفدي، في حسم مبكر للمعركة ولتحييد منافسين راغبين بالوصول لمنصة الرئاسة. والصفدي شخصية دخلت العمل النيابي منذ العام 2007، ومع أنه لم يُعرف عنه النشاط السياسي قبلها، فهو يحظى بشبكة علاقات تمكنه من نسج التحالفات بمرونة.

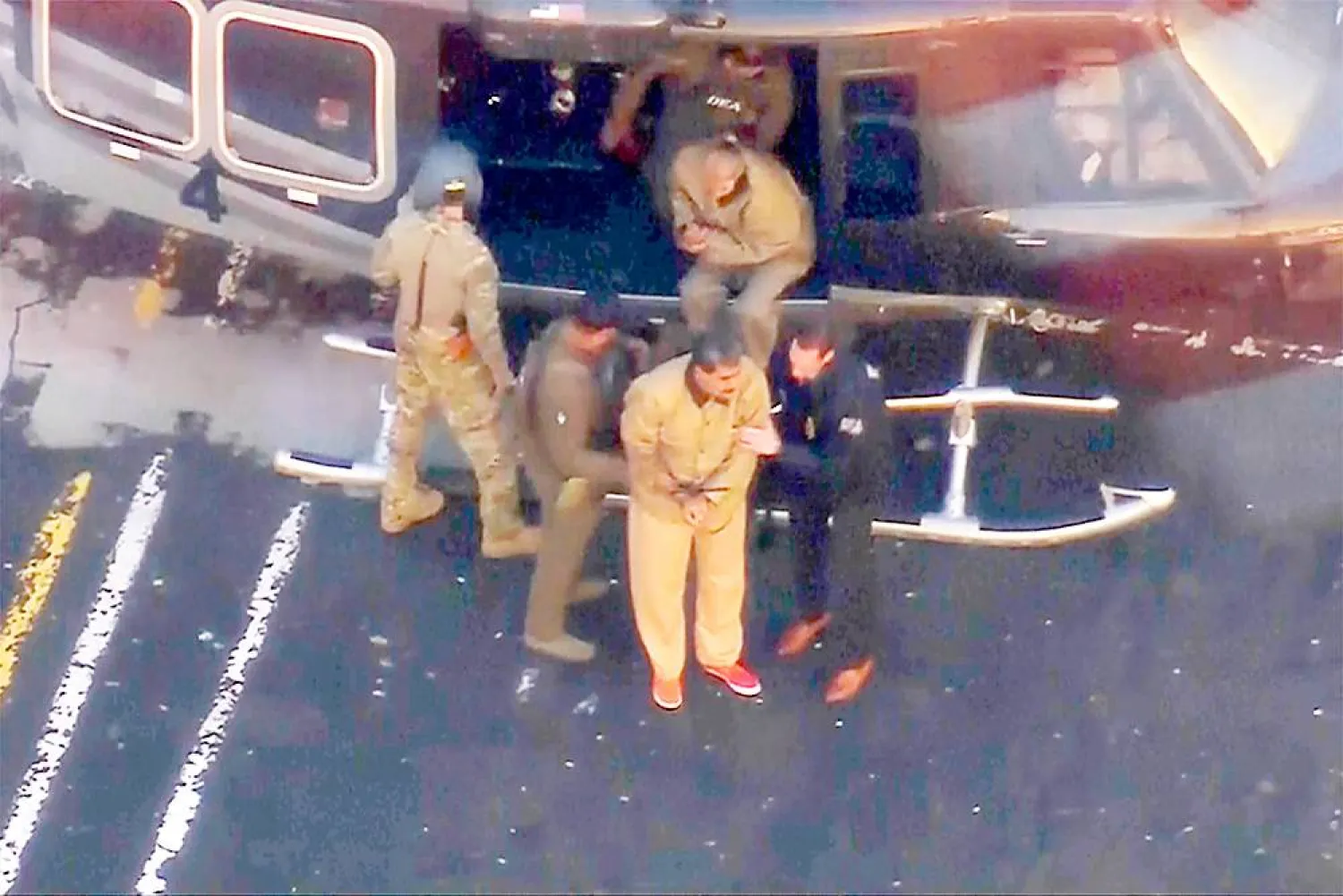

لكن عهد الصفدي الذي لم ينته بعد، سجّل في مدته القصيرة خلال الدورة العادية الماضية: التصويت على فصل النائب محمد اعناد الفايز، والتصويت على تجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة الذي تطاول بالشتائم على أحد الوزراء... ثم في آخر أيام الدورة العادية الأخيرة صوّت الصفدي مطلع الشهر الحالي على قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، المتهم بقضية تهريب أسلحة وذهب إلى إسرائيل، وفور انتهاء تحقيق الجانب الإسرائيلي معه، وعودته إلى عمّان، أوقفه مدعي عام محكمة أمن الدولة؛ لبدء التحقيق معه بالتهم الموجهة.

* إحصاءات و«سيناريوهات»... على الطريق

> لم يسبق أن تفاعلت أحداث كثيرة وتزامنت مواقف كثيرة في تاريخ المجالس النيابية الأردنية كما حصل مع المجلس الحالي. فقد سجل هذا المجلس أرقاماً قياسية في تغيير الرئاسات خلال ثلاث دورات نيابية من عمره، وتقارب مع مجالس سابقة في أعداد الفصل. إذ فصل المجلس الحالي النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز، في حين فُصل النائبان عن حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر ومحمد أبو فارس في مجلس النواب الرابع عشر (2003 - 2007) بسبب مشاركتهما في عزاء الإرهابي «أبو مصعب الزرقاوي»، وبعدهما فُصل النائب طلال الشريف في مجلس النواب السابع عشر (2013 - 2016) بسبب مشاجرة حاول فيها استخدام سلاح ناري. إلا أن هذا المجلس تقدّم على سابقيه في أرقام تجميد نائبين ورفع الحصانة عن آخر في سنواته الثلاث، وقبل انتهاء عمره الدستوري في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، فلم تحدث هذه الأحداث مجتمعة في عهد أي مجلس نيابي مضى.

> قد يكون المجلس الحالي على موعد مع إحصاءات جديدة، بعد الحديث عن حظوظ شخصية نيابية جديدة تتقدم تجاه الفوز برئاسة المجلس، في حين أن الأحداث قد لا تتوقف عند السابق ذكرهم. وقد تداهم الأحداث مستويات تؤثر في عمر المجلس نفسه، فإشاعات أو أمنيات تبثّها صالونات عمّان تتحدث دوماً عن مواعيد مفترضة لحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة.

> ربما يدعم إشاعات الصالونات الراغبة في تداول التحليل على أكثر من صعيد وغاية حول قرار حل مجلس النواب، بطء آداء المجلس الحالي في إقرار التشريعات. إذ إنه على الرغم من إقراره تعديلات دستورية وسياسية غاية في الأهمية، فهو لم يتجاوز حاجز إقرار الـ61 قانوناً خلال دوراته العادية الثلاثة الماضية، وسط ضعف في عدد الجلسات الرقابية، مقارنةً بأداء المجلس السابق الذي كان قد أقرّ 128 قانوناً خلال المدة نفسها في عدد دوراته.

> الإشاعات قد تصطدم مع تشريعات نافذة وأهمها قانون الأحزاب الذي أسفر أخيراً عن استكمال 26 حزباً لمرحلة توفيق الأوضاع، وخروج 19 آخرين من السباق بحسب القانون النافذ. والأرجح ان الأحزاب ستحتاج إلى بعض الوقت قبل ان تتمكن من تنظيم صفوفها على نية الترشح للانتخابات النيابية المقبلة بقانون جديد خصّص 41 مقعداً للقائمة الحزبية على مستوى الدائرة العامة المغلقة. وهذا الأمر يستدعي تفكير الأحزاب بشكل جاد لبناء تحالفات وثيقة من خلال ائتلافات حزبية تعكس صورة من العمل الجماعي، وذلك عبر جهد «كتلوي» يخفّف من آثار «الفردية» الطاغية في عمل المجالس النيابية على مدى العقود الماضية، ويختصر من نفوذ نواب الخدمات، لصالح تأثير نواب يحملون يافطات حزبية بألوان تعدّدية تمثذل الطيف السياسي.

> ما سبق طرحه يستدعي الإبقاء على المجلس الحالي حتى انتهاء مدته الدستورية في نوفمبر من العام 2024، في حين أن الدستور يسمح بإجراء انتخابات لا تعدّ مبكرة قبل أربعة أشهر من انتهاء عمر المجلس الحالي. لكن يبقى مصير حكومة بشر الخصاونة في مهبّ الشائعات، وسط انقسام في الطرح بين رأي يؤيد بقاء الحكومة لتستكمل مدتها مع البرلمان، أو تغير الحكومة مع الإبقاء على مجلس النواب حتى انتهاء مدته مع السنة الشمسية الرابعة في نهاية العام المقبل.