في خطوة غير مسبوقة تقرِّب الطب خطوة حقيقية من «قراءة المستقبل»، أعلن فريق بحثي من «مدرسة وُروِك للأعمال (Warwick Business School)» بجامعة وُروِك في المملكة المتحدة، بالتعاون مع جامعة نيويورك، تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد يتمتع بقدرة استثنائية على التنبؤ بأكثر من ألف مرض يمكن أن يُصاب بها الإنسان خلال العقود المقبلة، مع تحديد المرض التالي المحتمل، وموعد ظهوره على مدى زمني قد يمتد إلى 20 عاماً.

هذا النموذج، الذي يحمل اسم «دلفي-2 إم (Delphi-2M)»، لا يقتصر على رصد المخاطر الصحية التقليدية كما تفعل الأدوات الإحصائية المعتادة، بل يستخدم بنيةً خوارزميةً متقدمةً قادرةً على تحليل المسار الصحي الكامل للإنسان عبر الزمن، لتقديم ما يشبه «الخريطة المستقبلية» لصحة الفرد.

وقد نُشرت نتائج هذا الابتكار في مجلة «نيتشر ميديسن (Nature Medicine)» بتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في دراسة وُصفت من قبل خبراء بأنها نقطة تحول مفصلية في مسار الطب التنبؤي (Predictive Medicine)، إذ تنقل الرعاية الصحية من مرحلة التدخل العلاجي المتأخر إلى مرحلة الوقاية الاستباقية، حيث يمكن للأطباء والأنظمة الصحية التدخل قبل ظهور المرض بسنوات، وربما إنقاذ حياة ملايين البشر.

الفريق البحثي

شارك في إعداد هذه الدراسة 3 من أبرز الباحثين في مجالَي الذكاء الاصطناعي، والابتكار الطبي.

الأولى هي الباحثة ناتاليا ليفينا، أستاذة في مدرسة وُروِك للأعمال، وباحثة زائرة في جامعة نيويورك، وتُعرف بأعمالها الريادية في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة وتطبيقاتها في البيئات التنظيمية المعقدة، بما في ذلك القطاع الصحي.

أما البروفسورة هيلا ليفشيتز-أساف، فهي من الأسماء البارزة في دراسة تفاعل الإنسان مع الخوارزميات في السياقات الطبية والعلمية، وقد أسهمت أبحاثها في تطوير أطر أخلاقية وتنظيمية لدمج الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار السريري.

ويأتي البروفسور جواو سيدوك، أستاذ علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في جامعة نيويورك، كأحد المتخصصين في بنية الشبكات العميقة (Deep Learning Architectures)، خصوصاً نماذج المحولات (Transformer Models)، وهو صاحب مساهمات مهمة في تطوير خوارزميات قادرة على تحليل بيانات طبية معقدة زمنياً وبُعدياً، وهو الجانب المحوري في بناء نموذج «دلفي-2 إم (Delphi-2M)».

يمثّل هذا الثلاثي البحثي مزيجاً فريداً يجمع بين العمق التقني في الذكاء الاصطناعي، والفهم المؤسسي والتنظيمي للرعاية الصحية، والرؤية المستقبلية لكيفية إعادة تشكيل الطب بواسطة الخوارزميات الذكية.

كيف يعمل نموذج «دلفي-2 إم»

اعتمد الفريق البحثي على بيانات 403000 شخص من «المصرف الحيوي البريطاني (UK Biobank)»، وهي واحدة من أكبر قواعد البيانات الطبية في العالم، لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالمرض التالي المتوقع وموعد ظهوره على مدى زمني طويل.

استند النموذج إلى مجموعة من العوامل الأساسية، من بينها الجنس عند الولادة (Sex at Birth)، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، وعادات التدخين وتناول الكحول، بالإضافة إلى التاريخ المرضي الزمني لكل فرد.

بعد التدريب، حقَّق النموذج دقة نظرية بلغت 0.7 من منحنى المساحة تحت المنحنى (AUC – Area Under the Curve)، أي ما يعادل دقة بنحو 70 في المائة عبر مختلف فئات الأمراض.

وللتأكد من قوة النموذج، تم اختباره لاحقاً على بيانات «المصرف الحيوي الدنماركي (Danish Biobank)»، وأظهر أداءً مماثلاً، مما يعزِّز قدرته على التنبؤ الصحي عبر بيئات طبية مختلفة.

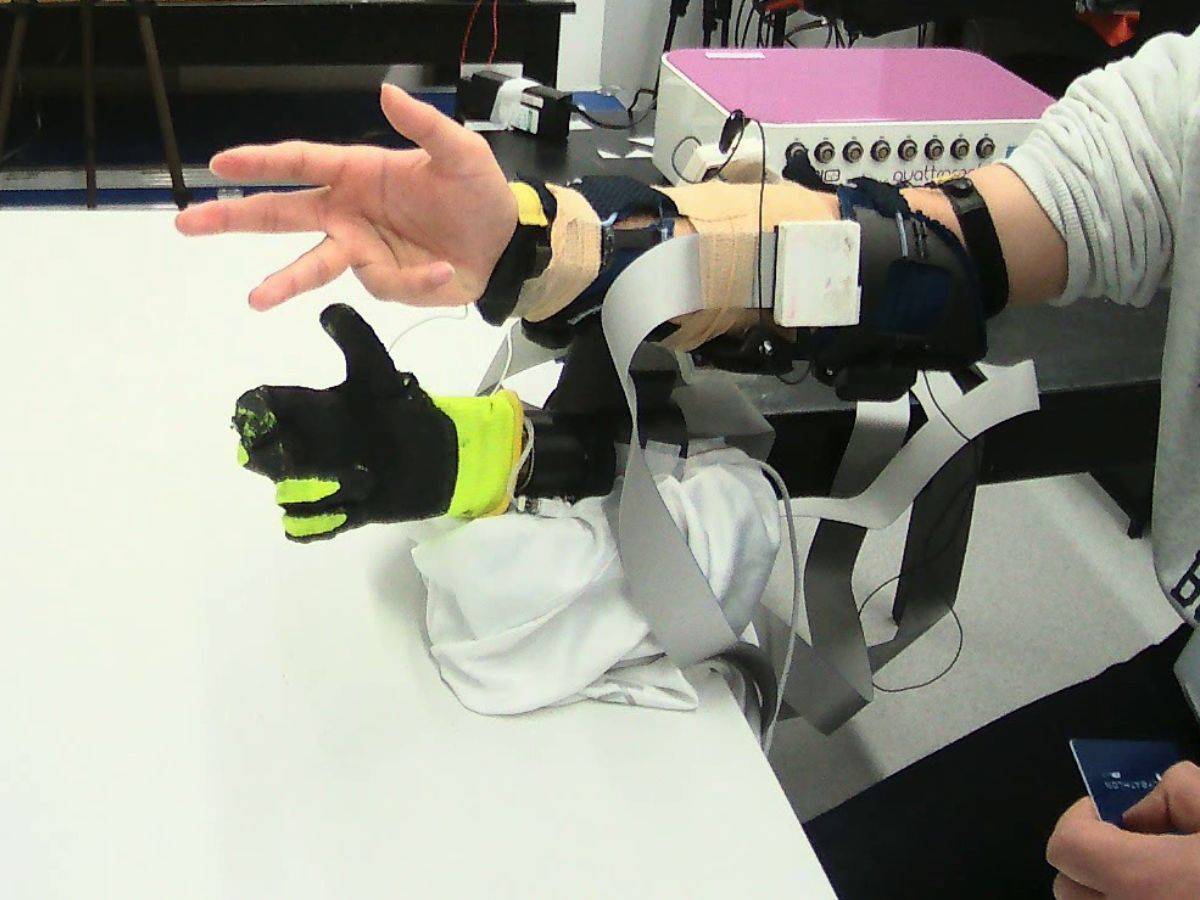

الابتكار التقني

يكمن سر قوة نموذج «دلفي-2 إم (Delphi-2M)» في بنيته الخوارزمية المتطورة، إذ يعتمد على ما تُعرف بشبكة المحوّل (Transformer Network)، وهي التقنية نفسها التي تقوم عليها النماذج اللغوية العملاقة مثل «تشات جي بي تي (ChatGPT)».

لكن بدلاً من تحليل الكلمات والجُمل، تم تعديل هذه البنية لتتعامل مع «الخط الزمني الصحي» لكل إنسان، فتقرأ تسلسل الأمراض والظروف الصحية على مرِّ السنين، وتحاول استنتاج ما يمكن أن يحدث مستقبلاً، ومتى.

تُشبه هذه العملية إلى حد كبير قراءة قصة حياة طبية مكتوبة على صفحات سجلات المريض، لكن ليس بعين طبيب واحد، بل بعقل خوارزمية تتعلم من ملايين القصص الأخرى في آنٍ واحد. هذا ما يتيح للنموذج اكتشاف أنماط معقدة قد لا يلاحظها الأطباء بسهولة، مثل الترابط بين أمراض بعيدة ظاهرياً عن بعضها، أو تسلسل أحداث مرضية نادرة.

وقد تفوّق «دلفي-2 إم» على أدوات أخرى مثل نموذج «ميلتون (Milton)»، الذي يعتمد على تقنيات تعلم الآلة التقليدية (Traditional Machine Learning). فبينما يحتاج «ميلتون» إلى كميات أكبر من البيانات ليحقق دقة أقل، استطاع «دلفي-2 إم» تحقيق نتائج أفضل باستخدام بيانات أقل، بفضل قدرته على التركيز الذكي، والتعلم من العلاقات الزمنية المعقدة بين الأمراض.

بمعنى آخر، لم يعد الأمر مجرد جمع بيانات طبية متفرقة، بل أصبح أشبه ببناء «ذاكرة اصطناعية» واسعة النطاق، قادرة على ربط الماضي بالحاضر لاستشراف المستقبل الصحي للفرد بدقة غير مسبوقة. هذه الذاكرة لا تكتفي بتخزين المعلومات، بل تتعلم منها باستمرار، لتتعرف على أنماط دقيقة قد تفوت حتى على أكثر الأطباء خبرة.

نموذج مفتوح المصدر يحمي الخصوصية

من أبرز ما يميز نموذج «دلفي-2 إم (Delphi-2M)» أنه لا يُعدّ مجرد أداة تنبؤية متقدمة، بل يمثل أيضاً نقلةً نوعيةً في كيفية إتاحة المعرفة الطبية بشكل آمن ومفتوح. فقد صممه الباحثون بحيث يمكن نشره بوصفه مصدراً مفتوحاً (Open Source)، أي أن المؤسسات البحثية أو الطبية حول العالم يمكنها استخدامه وتطويره بحرية، من دون الاضطرار للوصول إلى البيانات الأصلية الحساسة للمشاركين.

ولتحقيق ذلك، لجأ الفريق إلى تقنية البيانات التركيبية (Synthetic Data)، وهي بيانات يتم توليدها بواسطة خوارزميات ذكية لتُشبه في خصائصها البيانات الحقيقية من حيث التوزيعات والأبعاد والأنماط، لكنها لا تحتوي على أي معلومات شخصية فعلية. وبهذه الطريقة، يمكن للباحثين في أي مكان أن يدربوا النموذج أو يختبروا أداءه دون تعريض خصوصية المرضى للخطر، مع الحفاظ على مستوى الدقة التنبؤية نفسه تقريباً.

إضافة إلى ذلك، يتميز «دلفي-2 إم» بأنه خفيف في استهلاك موارد الحاسب الإلكترونية مقارنة بالنماذج التقليدية، إذ لا يتطلب حواسيب فائقة أو مراكز بيانات ضخمة لتدريبه وتشغيله. وهذا يفتح الباب أمام استخدامه حتى في البيئات البحثية أو الصحية التي لا تمتلك بنية تحتية متقدمة، مثل الجامعات والمستشفيات في الدول النامية، مما يعزِّز مبدأ عدالة الوصول إلى التقنيات الصحية المتقدمة.

وعود كبيرة... وأسئلة صعبة

رغم القوة التنبؤية المذهلة لنموذج «دلفي-2 إم (Delphi-2M)»، فإن استخدامه في العيادات والمستشفيات لا يزال في مراحله المبكرة، ولا يمكن اعتباره بديلاً للقرار الطبي الإكلينيكي بعد. فالنموذج صُمِّم أساساً لإظهار الإمكانات الهائلة للبنية الخوارزمية، وليس ليُستخدَم فوراً مع المرضى.

إحدى القضايا الجوهرية التي يثيرها هذا الابتكار، هي مدى تمثيل البيانات للسكان غير الأوروبيين، إذ إن النموذج دُرّب بالأساس على بيانات من المملكة المتحدة والدنمارك، ما يعني أن خصائصه قد لا تنطبق بدقة على مجتمعات ذات خلفيات وراثية أو أنماط حياة مختلفة، مثل المجتمعات العربية أو الآسيوية أو الأفريقية. كما أن تكييف النموذج مع أنظمة صحية متعددة - بعضها يعتمد على سجلات مركزية، وأخرى على شبكات خاصة متفرقة - يُعدّ تحدياً تقنياً وإدارياً في آنٍ واحد.

ولتبسيط الفكرة، يمكن تخيّل المثال الآتي:

لو أن امرأة في الأربعين من عمرها، تعيش في الرياض، ولديها تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، أدخلت بياناتها الصحية في نسخة مطورة من هذا النموذج بعد 10 سنوات من الآن، فقد يتنبأ النموذج باحتمال مرتفع لإصابتها بجلطة قلبية خلال 12 إلى 15 عاماً. عندها يستطيع الطبيب التدخل مبكراً بخطة غذائية وعلاج وقائي، وربما تغيير جذري في نمط الحياة. هذه القدرة على «التحذير المبكر» هي ما يجعل هذه التقنية واعدة إلى حد كبير، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام أسئلة حساسة:

مَن يحق له الاطلاع على هذه التنبؤات؟

وكيف نضمن ألا تُستخدَم ضد المريض في مجالات مثل التأمين أو التوظيف؟

وهل سيصبح كل إنسان مطالباً بمعرفة مستقبله الصحي، حتى لو لم يكن مستعداً نفسياً لذلك؟

كما أن إدخال البيانات الشخصية مستقبلاً سيُحسّن دقة التنبؤات دون شك، لكنه يثير في المقابل تحديات أمنية وأخلاقية معقدة تتعلق بحماية الخصوصية، وضمان ألا تتحول هذه التقنية من أداة إنقاذ إلى أداة مراقبة أو تمييز.

وفي الختام:

قد لا يكون «دلفي-2 إم (Delphi-2M)» جاهزاً بعد ليصبح طبيب المستقبل الذي يهمس في أذن الإنسان بما سيصيبه قبل أن يمرض، لكنه دون شك يمهّد الطريق لعصر جديد من الطب التنبؤي، حيث تصبح المعرفة الصحية المستقبلية جزءاً من قرار الإنسان اليوم. لقد اعتاد الطب عبر التاريخ أن يلاحق المرض بعد ظهوره، أما اليوم فنحن أمام تحول جذري: من مداواة الماضي إلى استبصار المستقبل.

هذا التحول يثير أسئلة تتجاوز التقنية والطب، لتدخل في صميم الفلسفة والاختيار الإنساني. فهل نحن مستعدون نفسياً وأخلاقياً لمعرفة ما ينتظرنا؟ وهل يمكن أن تتحول هذه المعرفة إلى عبء بدل أن تكون فرصة؟ إن امتلاك «مرآة للمستقبل» لا يعني بالضرورة أننا سنحسن استخدامها. فالمعرفة التي لا يرافقها وعي يمكن أن تصبح مصدر قلق أو تمييز أو سوء استخدام.

في جوهر الأمر، لا تكمن القيمة الحقيقية لهذا الابتكار في الخوارزمية ذاتها، بل في الإنسان الذي يقرر كيف يتعامل مع هذه الرؤية المستقبلية. فالذكاء الاصطناعي لا يفرض مصيراً، بل يرسم احتمالات. وبين الاحتمال والقدر مساحة واسعة من الإرادة الإنسانية، يمكن فيها للطبيب والمريض والمجتمع أن يعيدوا صياغة علاقتهم بالمرض والوقاية والحياة نفسها.

وكما قال الفيلسوف سقراط: «اعرف نفسك، تعرفْ مستقبلك». واليوم، بفضل هذه النماذج التنبؤية، أصبح بإمكاننا أن نعرف أنفسنا على مستوى أعمق مما تصوّر القدماء. إنها ليست مجرد معرفة طبية، بل معرفة وجودية تدفعنا إلى إعادة التفكير في علاقتنا بالزمن، بالجسد، وبالاختيار الحر.

فالخوارزميات قد تفتح لنا نافذة على المستقبل، لكنها لا تغلق باب القرار. هذا الباب سيبقى دوماً في يد الإنسان.