تتفاقم أزمة المناخ، فقد كان العام الماضي الأكثر حرارة على الإطلاق، وانخفضت مستويات الجليد البحري العالمية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ولا تزال الخسائر الاقتصادية للكوارث الطبيعية الشديدة تتزايد.

احترار الأرض يؤدي إلى دمار لا رجعة فيه... ومتواصل

هذا الأسبوع فقط، أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن متوسط درجة الحرارة العالمية من المرجح أن يرتفع بنحو درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع «تأثير سلبي متزايد على اقتصاداتنا وحياتنا اليومية وأنظمتنا البيئية وكوكبنا».

ويُصرّ الخبراء على أن السبيل الوحيد لإبطاء الاحترار هو التوقف عن حرق الوقود الأحفوري الذي يُسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومع ذلك، في عام 2024، وصلت الانبعاثات إلى مستوى قياسي جديد. وكما قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو: «نحن نسير في الاتجاه الخاطئ».

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد احتمال تجاوز الأنظمة الطبيعية للأرض حدوداً تُؤدي إلى دمارٍ لا رجعة فيه، ومتواصل.

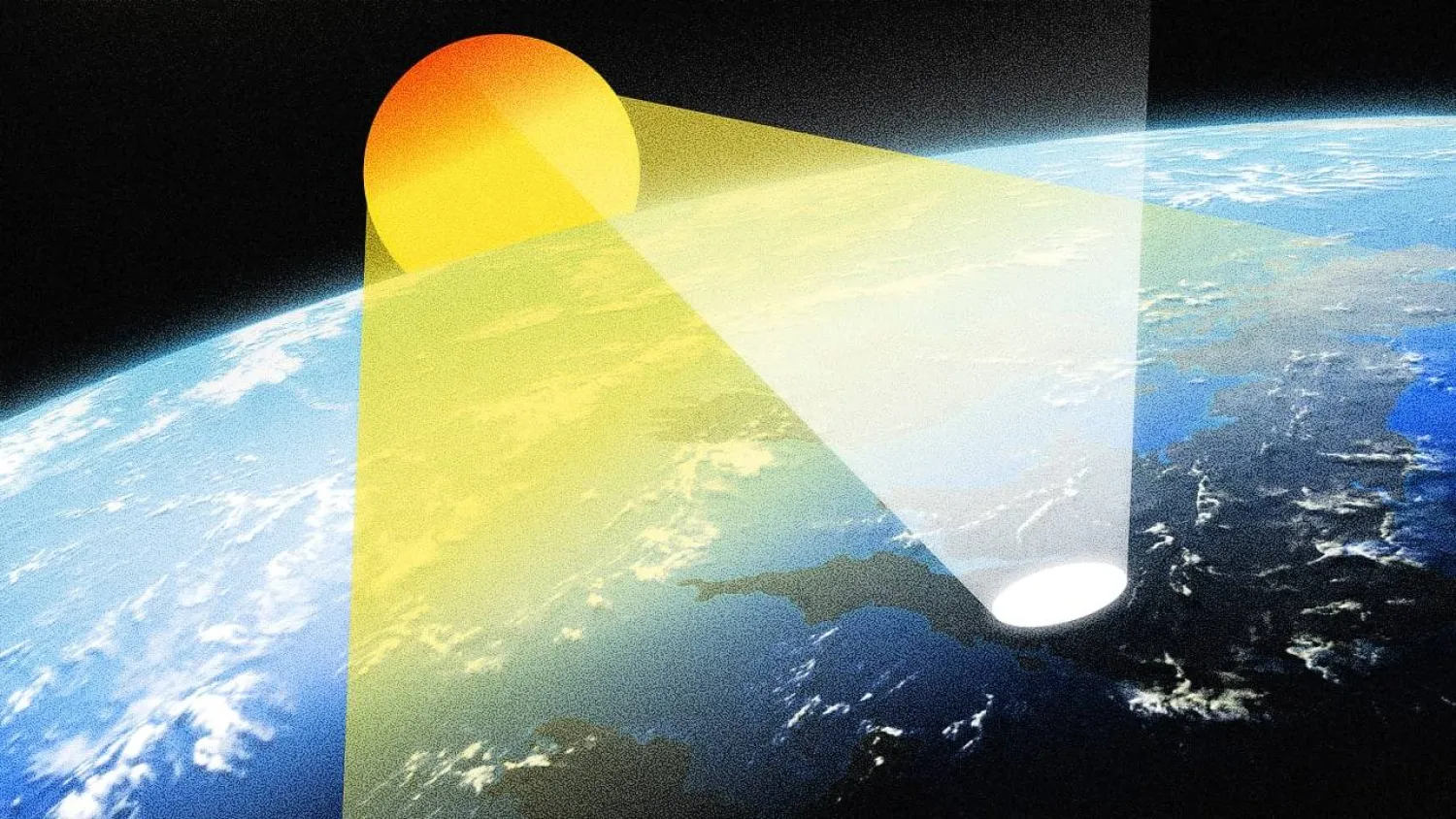

مشروع بريطاني لعكس أشعة الشمس

وهذا التهديد المُتزايد لهذه النقاط الحرجة هو ما دفع وكالة الأبحاث والاختراعات المتقدمة (ARIA) التابعة للحكومة البريطانية إلى ضخ 57 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) لدراسة «أساليب تبريد المناخ». وهذه طريقة مُبتكرة للإشارة إلى الهندسة الجيولوجية المناخية، أو التلاعب المُتعمد بأنظمة الطقس على الأرض في محاولة لتبريدها. وبشكل أكثر تحديداً، وتدرس الوكالة إمكانية عكس بعض أشعة الشمس بعيداً عن سطح الأرض وإعادتها إلى الفضاء.

إضفاء الشرعية على الهندسة الجيولوجية

ومع هذا الاستثمار، تُصبح حكومة المملكة المتحدة المُمول الرئيس لأبحاث الهندسة الجيولوجية الشمسية في العالم. ولكن ما يُثير الدهشة حقاً هو خبر إمكانية إجراء بعض تجارب الوكالة في الهواء الطلق، في العالم الحقيقي، وبموافقة حكومية. فهل يُمكن أن تكون هذه خطوة نحو إضفاء الشرعية على ما كان يُنظر إليه حتى الآن على أنه محاولة أخيرة لاستغلال المناخ؟ لطالما كانت الهندسة الجيولوجية موضوعاً محظوراً إلى حد ما في النقاش الأوسع حول تغير المناخ. ويخشى الكثير من العلماء من أن يكون لها عواقب غير مقصودة ولا رجعة فيها، وربما تضر أكثر مما تنفع.

نمذجة تؤدي إلى الإخلال بالطقس

على سبيل المثال، أشارت عملية للنمذجة من دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Climate Change إلى أن ما يسمى «إنارة السحب البحرية» marine cloud brightening (زيادة عكس الغيوم لأشعة الشمس) قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة من شأنه أن يساعد بالفعل في خفض درجات الحرارة محلياً، ولكنه قد يؤدي عن غير قصد إلى موجات حر أشد في أوروبا.

في الوقت نفسه، يخشى دعاة حماية البيئة من أن الهندسة الجيولوجية ستمنح الجهات الملوثة لأجواء الأرض تصريحاً مجانياً لمواصلة العمل كالمعتاد. وتعترف الوكالة البريطانية بهذه المخاوف، وتقدم بعض التنازلات للمتشددين؛ إذ يقول مارك سايمز، مدير برنامج الوكالة، إن إزالة الكربون «هي الطريقة المستدامة الوحيدة لخفض درجات الحرارة العالمية».

ندرة بيانات دراسات الهندسة الجيولوجية

وتقول الوكالة أيضاً إن «ندرة البيانات الفيزيائية الحقيقية والمهمة من تجارب (الهندسة الجيولوجية) الخارجية» أمر خطير في حد ذاته بالنظر إلى الاتجاه الذي نسير فيه. وتطرح التساؤل: «ما هي مخاطر التسرع في نشر مناهج هندسة المناخ التي لم تُبحث بشكل كافٍ، حيث لا نملك فهماً كافياً لعواقبها؟». بمعنى آخر، إذا ساءت الأمور لدرجة أننا نضطر إلى استخدام هذه الأدوات، فمن الأفضل أن نعرف ما نفعله.

في الوضع الراهن، يقول سايمز: «إذا واجهنا نقطة تحول مناخية في المستقبل القريب، فإننا نفتقر حالياً إلى المعرفة الأساسية اللازمة لفهم خياراتنا».

بالونات وغبار معدني لعكس أشعة الشمس

يهدف المشروع البريطاني إلى سد الثغرات المعرفية الحالية والإجابة عن أسئلة جوهرية حول ما إذا كانت هندسة المناخ الشمسية عملية وقابلة للقياس وآمنة وقابلة للتحكم، أو حتى «ما إذا كان ينبغي استبعادها تماماً». وسوف يمول الصندوق 21 مشروعاً منفصلاً على مدى السنوات الخمس المقبلة، أربعة منها عبارة عن تجارب خارجية «محكوم بها على نطاق صغير» تركز على أساليب الهندسة الجيولوجية الشمسية، بما في ذلك:

. رش مياه البحر في الهواء لتفتيح (إنارة) السحب فوق الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وفي المملكة المتحدة.

. استخدام شحنة كهربائية لتفتيح السحب في المملكة المتحدة.

. استخدام بالونات الطقس لنشر كميات صغيرة (بالمليغرامات) من الغبار المعدني في طبقة الستراتوسفير لفهم ما إذا كان من الممكن استخدام هذه الطريقة لعكس ضوء الشمس.

ولم يتم تحديد مواقع إطلاق البالونات بعد، ولكن من المرجح أن تكون في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

. ستركز تجربة خارجية خامسة على محاولة إعادة تكثيف جليد بحر القطب الشمالي في كندا (التي، في حال نجاحها، قد يكون لها أيضاً تأثيرٌ غير مباشر يتمثل في عكس المزيد من ضوء الشمس إلى الفضاء). وسيكون أقرب موعد لبدء أيٍّ من هذه المشاريع الخارجية هو أوائل عام 2026.

أخلاقيات الهندسة الجيولوجية

ستدرس المشاريع الستة عشر الأخرى أخلاقيات الهندسة الجيولوجية، وكيفية إدارتها بمسؤولية، بالإضافة إلى النمذجة الحاسوبية ومحاكاة تبريد المناخ في المختبر. وقال الدكتور بيت إيرفين، الأستاذ المساعد في جامعة شيكاغو الذي يدرس الهندسة الجيولوجية الشمسية، والمؤسس المشارك لمؤسسة SRM360، وهي مؤسسة غير ربحية تُركز على تعزيز المناقشات حول أساليب انعكاس الشمس: «سيساعد برنامج ARIA البحثي الشامل في تعزيز فهمنا الأساسي للهندسة الجيولوجية الشمسية، كما سيساعد في ضمان حصول صانعي السياسات على المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذه الأفكار في المستقبل».

محاولات ومخاوف عالمية

كانت المحاولات السابقة لإجراء اختبارات الهندسة الجيولوجية الخارجية قصيرة الأجل وسرعان ما أُدينت. وقد أقرت ثماني ولايات أميركية على الأقل، أو تدرس، تشريعاتٍ لحظر هذه الممارسة، وتحقق وكالة حماية البيئة في شركة ناشئة في مجال الهندسة الجيولوجية تُدعى «ميك صن سيتس»، متهمةً إياها بتلويث الهواء (فضلاً على تخفيف وكالة حماية البيئة لقيود التلوث، على سبيل المثال، لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم). وعلى الصعيد الدولي، وقّعت الكثير من الدول على وقفٍ فعلي واسع النطاق للهندسة الجيولوجية. كما تعمل الولايات المتحدة على بناء نظام إنذار قادر على اكتشاف ما إذا كانت دول أخرى تستخدم الهندسة الجيولوجية الشمسية.

لم يمنع أيٌّ من هذا العلماء والشركات الخاصة من الانخراط في هذا المجال. بل على العكس، دفعت «وصمة العار» المحيطة بالهندسة الجيولوجية المشاريع إلى أن تصبح أكثر سريةً وغموضاً. ففي العام الماضي فقط، أُجبرت دراسةٌ حول تقنيات تفتيح السحب في ألاميدا، كاليفورنيا، على التوقف جزئياً لأن المسؤولين المحليين لم يعلموا بالبحث إلا من خلال مقالٍ نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز».

التواصل مع المجتمعات المحلية

إلا أن برنامج الوكالة البريطانية يأمل في تجنب مصير مماثل من خلال التواصل مع المجتمعات المحلية منذ بداية المشروع، والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة مع تقدم العمل. كتب سايمز اخيرا: «ترى الوكالة أن التشاور والتواصل مع الجمهور عمليتان ستستمران طوال عمر المشاريع». وأضاف: «إن أحد الأهداف الرئيسة هو كسب الثقة في البحث الجاري والحفاظ عليها». ستجري المجموعة تقييمات بيئية، وستكون شفافة بشأن أي مخاطر معروفة، بالإضافة إلى نتائج الاختبارات. كما يشرف على البرنامج لجنة إشراف مستقلة.

مشاريع تشوبها التخمينات للتوصل إلى تقنيات آمنة

وصرح مايك هولم، أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة كمبردج: «ستظل هذه التقنيات دائماً مجرد تخمينات، وغير مثبتة في العالم الحقيقي، حتى يتم نشرها على نطاق واسع». إن مجرد نجاحها في نموذج تجريبي، أو على نطاق مجهري في المختبر أو في الغلاف الجوي، لا يعني أنها ستُبرّد المناخ بأمان، دون آثار جانبية غير مرغوب فيها، في العالم الحقيقي. لذلك؛ لا يُمكن لهذا البحث أن يُثبت أن هذه التقنيات آمنة أو ناجحة أو قابلة للعكس.

لا يوجد ضمان حقيقي لإجراء هذه التجارب. ووفقاً لوثائق الوكالة، فسيُطلب بدء الاختبارات في الداخل، ولا يُمكن نقلها من المختبر إلا إذا ظلت الأسئلة دون إجابة، وإلا إذا كان الباحثون متأكدين من أن أي آثار لن تستمر لأكثر من 24 ساعة. وقد تُوقف الوكالة أي مشروع يفشل في تحقيق بعض المعالم البحثية.

* مجلة «فاست كومباني» - خدمات «تريبيون ميديا»