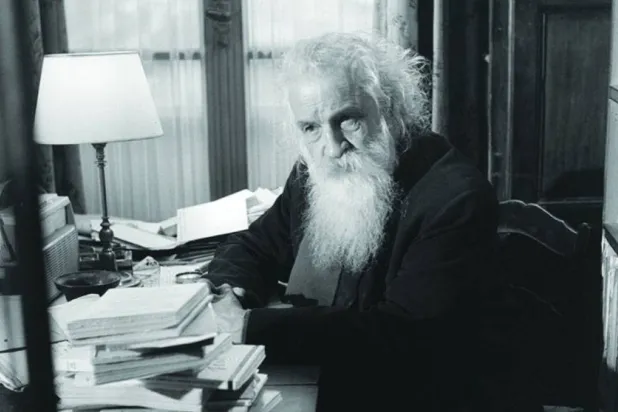

أثير من جديد في الوسط الثقافي السعودي النقاش عن الفيلسوف عبد الله القصيمي، ودعوى «إلحاده ومروقه من الدين»، وأنه مفكر ماديّ، وهو موضوع تكرّر في حياته وبعد موته بعقود. ولا غرابة أن يستعاد فهو من رسم المعالم والحدود لشخصيات شريحة ليست صغيرة من المثقفين السعوديين والعرب، وكثيرون تأثروا به، وإن خالفوه في موضوع الإيمان. منذ بداية قراءتي له مررت بالدهشة ذاتها التي تعتري كل من يقترب من نصوصه لأول مرة، تلك الدهشة التي تثيرها عباراته العارية من التوقير وصوره المدوية التي تزلزل المألوف. غير أنّ هذه الدهشة سرعان ما تحوّلت إلى سؤالٍ يصعب تجاهله: إذا كان القصيمي قد أنكر الله، فلماذا ظلّ مشغولاً به حتى آخر كتبه؟ ولماذا لم يغادر هذا الموضوع إلى غيره؟ ألا يكفي كتابٌ أو اثنان أو ثلاثة للسرد الوافي بالدعوى؟

تكاد مؤلفات القصيمي جميعاً تدور حول موضوع الإله، بينما الماديون لا يفعلون هذا.

ومع ذلك لم يكن موضوع الإيمان قضيته الوحيدة، فقد حذّر من الإرهاب القادم، وفضح دعاوى القومية الكاذبة في «العرب ظاهرة صوتية»، وانتقد الانغلاق الاجتماعي، وسخر من تقديس العادات حين تُقدَّم بديلاً عن التفكير، ودافع عن حرية الإنسان الفرد، كما كتب مبكراً عن المرأة بوصفها معيار تحضّر الأمم، وعن العقل العربي الذي يهرب من النقد ويخاف الحرية، وأرى أن كتاباته في هذا المضمار أكثر صدقاً مما كتبه عابد الجابري الذي بنى صرحاً ضخماً على أوهام.

لم يكن القصيمي فيلسوفاً مادّياً صارماً، وإن كانت المادية قد أخذت نصيبها منه في فترة. وقبلها كان ابن بيئةٍ دينيةٍ، شيخاً سلفياً يدافع عن السلفيين، غير أنّ ذاك الإيمان حمل في داخله ما يشبه البذرة الأولى للتمرّد؛ إذ لم يكن يكتب كما يكتب السلفيون، بل كان يدافع عنهم بعقل، والعقل هو منبع الشك. في نصوصه تتناوب النبرة بين تمجيد العقل وتكذيبه، بين تأليهه والشكّ فيه. يقول مرةً إن العقل هو الإله الذي لم يُعبد بعد، ثم يعود ليصفه بالوهم والعجز؛ لأنه خاضع للإرادة بحسب القصيمي (وشوبنهاور).

ما يعدونه تناقضاً لا يبدو نقصاً في منطقه بقدر ما هو وفاءٌ لتذبذبه الإنساني الطبيعي.

ثم جاءت مرحلة التحوّل الأولى مع كتاب «هذه هي الأغلال» (1946)، ولم يكن فيه بعيداً عن شخصية الإسلامي التنويري والداعية الحضاري، خلافاً لمن ظنوه لجهلهم، كتاباً في الإلحاد. كتاب «الأغلال»، دليل على مرحلةٍ وسيطة. وقد ندرج كتابه «العالم ليس عقلاً» ضمن كتبه الوسيطة. لكن هذا المسار لم يستمر طويلاً. فمع كتاب «العالم ليس عقلاً» بدأت مرحلة أخرى أكثر تذبذباً؛ ففي مقدمته ما زال القصيمي يعلن عن إيمانه بالله، لكن فيه تتسرّب نبرة الشكّ شيئاً فشيئاً، حتى يصبح الإيمان عنده فعلَ سؤالٍ لا فعلَ تسليم. وفي كتبه التالية «العرب ظاهرة صوتية» و«هذا الكون ما ضميره؟» تتصاعد لهجة الاحتجاج حتى تتحول إلى ما يشبه صراخ ألم، لا يشبه التنظير الآيديولوجي. وتظهر هناك العبارات الإلحادية الصريحة، وهي صرخات وجودية، لا أكثر.

لكي نوضح مقصودنا، سنقارنه بفويرباخ الذي نظّر للإلحاد وقدم بناءً متكاملاً يؤسس للفلسفة المادية حيث الطبيعة مصدر المعرفة. هذا التنظير أخذه ماركس ليؤسس للمادية الجدلية والمادية التاريخية معاً. القصيمي لم يقدم بناءً مماثلاً، ولم يكتب بلغة الماديين قط، بل بلغة الشعر والجرح الوجداني. هو لا ينفي الإله بقدر ما يثور على صورته القديمة. في أعماقه ظلّ الإيمان قائماً، لكنّه تبدّل شكلاً ولغة.

القصيمي نموذج للمؤمن الشكوكي، أو الإيمان الذي يعيش داخل السؤال لا خارجه. لا يفقد إيمانه، بل يتطهّر من يقينه الموروث ليبحث عن يقينٍ أصدق. يَعرف الله، لا من خلال السلطة أو الوراثة بل من خلال الحيرة نفسها. حالة فكرية مأزومة لإنسانٍ لم يعد قادراً على اليقين. لا يصدّق الخطاب القديم ولا يجد خطاباً جديداً يسكُن إليه. ولم يكن القصيمي متناقضاً، بل هكذا هو المؤمن الشكوكي، يعيش حياته كلها هكذا؛ حالة ثالثة.

المؤمن الشكوكي يعيش في منطقة رمادية لا يقدر فيها على الاستقرار في يقينٍ أو في نفيٍ كامل. لا يسعه أن يُغلق عينيه كما يفعل المطمئنّون إلى إيمانهم، ولا أن يشيح بوجهه كما يفعل المنكرون. إنه يرى النور والظلام معاً، ويتأرجح بينهما، ويدرك أنّ الشك ليس ضعفاً بل شكلٌ آخر من أشكال الإيمان. فالإيمان عنده تجربة مفتوحة لا تنتهي، يتقدّس فيها السؤال أكثر مما تتقدّس الإجابة. كل لحظة من حياته وكل فكرةٍ تمرّ بذهنه هي امتحانٌ لعقله وقلبه في آن. هو مؤمن لأن قلبه لا يطيق الجفاء، وشاكّ لأن عقله لا يقبل ما كان مزيّفاً. لا يعيش طمأنينة القديسين، بل قلق الباحث الذي يعرف أنّ الطريق إلى الله لا يُعبّد باليقين، بل بالحيرة التي تلد المعرفة. لذلك، يبدو المؤمن الشكوكي أقرب الناس إلى الصدق؛ لأنه لا يتزيّا بثوبٍ لا يليق به، ولا يدّعي ما لم يختبره، بل يظلّ واقفاً بين السماء والأرض، شاهداً على أنّ الروح لا تُشفى إلا بالسؤال.

هاجم القصيمي التصوف في بداياته. أما في كتبه الأخيرة، فنجد نغمة جديدة، نغمة قريبة من روح التصوف الفلسفي. لا يتحدث فيها عن الله كما يفعل المتصوفة، لكنه يشترك معهم في الاحتجاج على صمت الوجود، وفي الحنين إلى المطلق، وفي الشعور بالغربة والخذلان في العالم. بمعنى آخر، تحوّل عنده الموقف من عداءٍ للتصوف، أيام سلفيته، إلى تماسٍّ وجدانيّ معه من غير أن يعترف به أو أن ينتمي إليه.

* كاتب سعودي