حين كنت مشغولاً بالبحث في موضوع تمثُّلات الغرب في الفكر العربي الحديث، خصوصاً في الفن الروائي، وهو البحث الذي نتج عنه كتاب لي في هذا الموضوع باللغة الإنجليزية، لاحظتُ مقاربة لصنع الله إبراهيم متميزة عن كل ما عداها فيما اطلعت عليه من عشرات المقاربات لموضوع اللقاء أو الصدام الحضاري بين الشرق والغرب في الرواية العربية، وهو الموضوع الذي يمكن أن نقول إن توفيق الحكيم أرسى قواعده في روايته الشهيرة «عصفور من الشرق» المنشورة سنة 1938. قام التقليد على أسس كنائية بحيث ترمز الشخصية الرئيسية في الرواية، وهي عادة رجل إلى الشرق، بينما ترمز الشخصية الرئيسية النسائية إلى الغرب، ومن خلال التفاعل بينهما يصور الكاتب طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب، ويبرز القيم المختلفة للحضارتين، كما تتبدى من سلوك الشخصيتين. وعلى هذا النسق اقتفى آثار الحكيم كثيرون من جيله ومن بعد جيله في مصر وفي غيرها. أما صنع الله إبراهيم فقد سلك مسلكاً مختلفاً تماماً في روايته «نجمة أغسطس».

نُشرت الرواية سنة 1974 وإن كان صنع الله إبراهيم يخبرنا أنه بدأ كتابتها في 1966 وإن لم يتمها حتى 1972 - 1973. تدور الأحداث في مدينة أسوان في جنوب مصر خلال سني تشييد السد العالي، معجزة الإنسان المصري المعاصر، حسب دعاية الدولة في ذلك الوقت، التي قارنت المشروع ببناء المصريين القدماء للأهرام. من الناحية السياسية كان بناء السد تحدياً للغرب بعد أن رفض البنك الدولي بإيعاز من أميركا تمويل المشروع عقاباً لمصر على تقاربها آنئذ مع دول الكتلة الشرقية في زمن الحرب الباردة. «نجمة أغسطس» هي في جزء كبير منها رواية وثائقية، وهو أسلوب في الكتابة أثير عند صنع الله إبراهيم. تسجل الرواية في شيء غير قليل من التفصيل وفي نثر يتسم بالحيدة التقريرية عمليةَ بناء السد في المرحلة الوسطى بعد تحويل مجرى النيل. ويُذكر أن الوصف قائم على معاينة شخصية للكاتب خلال زيارة قام بها للموقع في صيف 1965 وكان سبق له أن سجلها في كتاب غير قصصي بعنوان «إنسان السد العالي» اشترك في كتابته مع آخرين ونُشر سنة 1967.

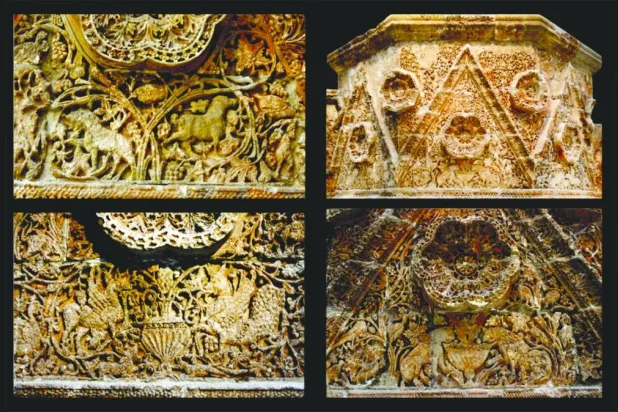

على أن «نجمة أغسطس» ليست بحال من الأحوال رواية احتفائية. هي على العكس رواية مهمومة بالقمع السياسي، حيث نجد الكاتب يداول في فصولها بين وصف الإنجاز العظيم الجاري ومشاهد استرجاعية تصور الراوي، الذي هو أيضاً الشخصية الرئيسية وقناع للمؤلف، في سنوات السجن السياسي والتعذيب، وهو ما نعلم أنه وقع لصنع الله إبراهيم وكثيرين غيره في أواخر الخمسينات ضمن حملة «تطهير» ليساريّ مصر زمنَ عبد الناصر. ويلجأ الكاتب إلى رفد تيمة القمع السياسي عن طريق موازاة مستترة في النص بين فرعون قديم، رمسيس الثاني، الذي شكل الحرص على إنقاذ آثاره من الغرق في مياه السد جهداً مصاحباً للمشروع، وبين الفرعون أو الحاكم المطلق المعاصر، جمال عبد الناصر، الذي كان السد العالي بمثابة الصرح الجديد لتخليد ذكراه أسوة بتماثيل رمسيس الثاني ومعابده. هكذا تطرح الرواية علينا موضوعين متماثلين في القوة، وإن كانا يمثلان مفارقة. أحدهما هو تشييد السد العالي، ذلك الإنجاز العظيم، والآخر هو تقويض روح الإنسان المصري، باني السد، على يد الحكم الشمولي المستبد.

تصاحب تيمة القمع السياسي تيمة أخرى هي الحرمان الجنسي. وليس من المبالغة القول بأن وجيف الرغبة الجنسية المكبوتة لا تكاد تفلت منه صفحة من صفحات الرواية، حيث يبدو الراوي وكل الذكور في الرواية مثل ضوارٍ جنسية تبحث عن فرائس أنثوية بين السائحات في المناطق الأثرية والروسيات العاملات ضمن المشروع الذي قام على الخبرة والمعدّات السوفياتية. ومن هنا يمكن أن نتطرق إلى إسهام الرواية في التقليد الروائي القائم على تصوير اللقاء بين الذات والآخر الذي أشرت إليه آنفاً. الآخر عادة ما يكون امرأة أوروبية غربية لكنه هنا امرأة روسية سوفياتية، ومن ناحية أخرى يمثل الذات الراوي الصحافي الذي يقوم بتغطيةٍ ما في المنطقة لإحدى المجلات. يتسم اللقاء هنا بصبغة جنسية بحتة ويحيط به القلق والخوف، فلا بد أن تبقى العلاقة في الخفاء لأن اكتشافها سيقضي على مستقبل المرأة الروسية ويعني ترحيلها إلى روسيا، وقد لا يخلو من عواقب للراوي أيضاً. هذا هو الموضع الذي عنده تتقاطع تيمة القمع السياسي مع تيمة القمع الجنسي، والذي عنده تتلاقى الثقافة الشمولية السوفياتية (الآخر) مع مثيلتها المصرية (الذات) فتتحدان في حَجْر حرية الفرد. ولا يحدث اللقاء الجنسي بين الراوي والموظفة الروسية سوى مرة واحدة، إذ يتغلب الخوف عندها على الرغبة. أما عبقرية السرد عند صنع الله إبراهيم فتتجلى في تصويره للحظة الفعل الحميم بين الشخصيتين. فهو يزامن بينه وبين العمليات الهندسية الجارية في موقع العمل الجبلي، مستخدماً تعابير رمزية موظّفة ببراعة تحوّل الفعل الحميم إلى عملية ميكانيكية خالية من العطف الإنساني. هي تجرد «فعل الحب» من الحب وتدمجه في المنظومة الشمولية الأكبر التي ينتمي إليها كلا النظامين، النظام السوفياتي والنظام المصري في عصر عبد الناصر، وكأن الاتحاد الآلي بين الرجل والمرأة ليس إلا جزءاً من التعاون الهندسي في المشروع الكبير بين النظامين.

على خلاف نماذج اللقاء الحضاري في الأعمال الروائية السابقة على صنع الله إبراهيم، مثل «عصفور من الشرق» لتوفيق الحكيم و«قنديل أم هاشم» ليحيى حقي، حيث يرمز الرجل المصري إلى الشرق وتقاليده الروحية وترمز المرأة الأوروبية إلى الغرب وحضارته المادية مما يجعل الذات والآخر في حالة تضاد وتنافر، فإن الأمر ليس كذلك في مقاربة الروائي للموضوع في «نجمة أغسطس». اللقاء بين الذات والآخر ليس هنا بين المصري والأوروبي الغربي الديمقراطي الحر، ولكن بين الذات المقهورة تحت حكم سلطوي شمولي في مصر والآخر الروسي الخاضع أيضاً لحكم شمولي سلطوي في الاتحاد السوفياتي، حيث الفرد في كلا النظامين مقموع والحرية السياسية مفقودة، والسجون والمعتقلات مفتوحة للمخالفين. المفارقة هنا أنه بدلاً من التنافر بين الذات والآخر، كما رأينا في أعمال السابقين على صنع الله إبراهيم، فإن الاضطهاد المشترك هنا يصبح عنصر مؤالفة بين الفردين. يصبح وسيلة لإدراكهما إنسانيتهما المشتركة عبر الاختلاف الثقافي.

تطرح «نجمة أغسطس» موضوعين متماثلين في القوة أحدهما تشييد السد العالي والآخر تقويض روح الإنسان المصري

على أننا نجد الكاتب يعود بعد أكثر من ثلاثين سنة إلى موضوع اللقاء الحضاري في روايته «أميركانلي» (2003)، حيث الآخر الآن هو الولايات المتحدة وليس الاتحاد السوفياتي الذي كان قد انحلَّ ككيان سياسي في 1991 مفسحاً المجال للهيمنة الأميركية على العالم بلا منازع. يدور الحدث الروائي في مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، وتصطبغ الرواية الخالية من الحبكة التقليدية بصبغة وثائقية مثلها في ذلك مثل «نجمة أغسطس» والعديد من أعمال الكاتب الأخرى. ينتهج الروائي هنا أيضاً وجهة النظر المفضّلة عنده حيث يكتب الرواية في صيغة المتكلِّم الذي هو أيضاً الشخصية الرئيسية، فضلاً عن كونه قناعاً شفّافاً للمؤلف، الذي يقضي فصلاً دراسياً في إحدى جامعات المدينة بصفة أستاذ زائر، وهي خبرة تتوازى تماماً مع تجربة الكاتب الشخصية الذي استضافته جامعة كاليفورنيا في بركلي لستة شهور في سنة 2001. في الرواية يجري الأستاذ الزائر سلسلة حلقات بحثية يستعرض فيها التاريخ السياسي الاجتماعي لمصر المعاصرة من خلال تناول نشأته والتعليم الذي تلقّاه وحياته الشخصية والمهنية. ومن خلال النقاشات والعروض البحثية التي يقدمها الطلبة حول موضوعات بعينها إلى جانب التعرض لما يدور من أحداث وقتها خارج قاعة الدرس يبرز مشهد موازٍ لتاريخ الولايات المتحدة وحاضرها في تسعينات القرن العشرين. ومن خلال ذلك كله تتشكل ملامح السيناريو الدولي المعقّد في عصر العولمة وتسلط الشركات الكبرى والسيطرة الأميركية على النظام العالمي، مما يخنق حرية الفرد، سواءً في أميركا أو مصر أو بقية العالم. هذا نوع من الشمولية الشاملة، شديدة التعقيد وبعيدة الأثر والأكثر تغلغلاً من أي نظام سابق في التاريخ. وهو ما يحيلنا إلى التورية الكامنة في عنوان الرواية، «أميركانلي» وهي صيغة تعني «أميركيّ» مشيرة إلى السيطرة الأميركية في الشرق الأوسط وسائر العالم. لكنها أيضاً يمكن فرطها لتصبح «أمري كان لي»، أي كان بيدي ولكنه لم يعد كذلك في ظل الهيمنة الأميركية.

على قدر ما تختلف رواية «أميركانلي» عن «نجمة أغسطس» وعلى الرغم من السنوات الثلاثين التي تفصل بينهما، فإنه من المشغف أن نلاحظ أن قضية حرية الفرد أو بالأحرى قمع الفرد تبقى في مقدمة اهتمام الكاتب، كما هي في مجمل إنتاجه، وأنه في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي حيث تقول الدعاية الغربية أن قيمة «الحرية» قد انتصرت على الشمولية الشيوعية حول العالم، يبقى هو على قناعة لا تلين بأن نوعاً آخر من الشمولية المتغلغلة على نحو أشد قد حلّ محلها في ظل التسيُّد الأميركي على العالم.