ماذا تفعل الكاتبة والمفكرة والناشطة السياسية الفرنسية، «سيمون دي بوفوار» في رواية «نمزكان» للسعودي ياسر الغسلان؟ وما الحفلة الباذخة داخل الرواية التي جمعت «فيودور ديستويفسكي»، و«ليو تولستوي»، و«أنطون تشيخوف»، و«مكسيم غوركي»؟

لا يقتصر الأمر على رموز الأدب الروسي في القرن التاسع عشر، ولا حتى الشخصيات الأدبية الأوروبية، أمثال: جورج أورويل، وروايته «1984»... وألبير كامو وروايته «الغريب»، وروايات أخرى من القرن التاسع عشر: «دم وخمر»، و«آنا كارنينا»، و«أقاصيص سيفاستوبول» و«القوازق»... يحضر كذلك الروائيون العرب يحملون أهمّ أعمالهم الروائية: نجيب محفوظ، والطيب الصالح، وحنا مينا، وجمال الغيطاني.

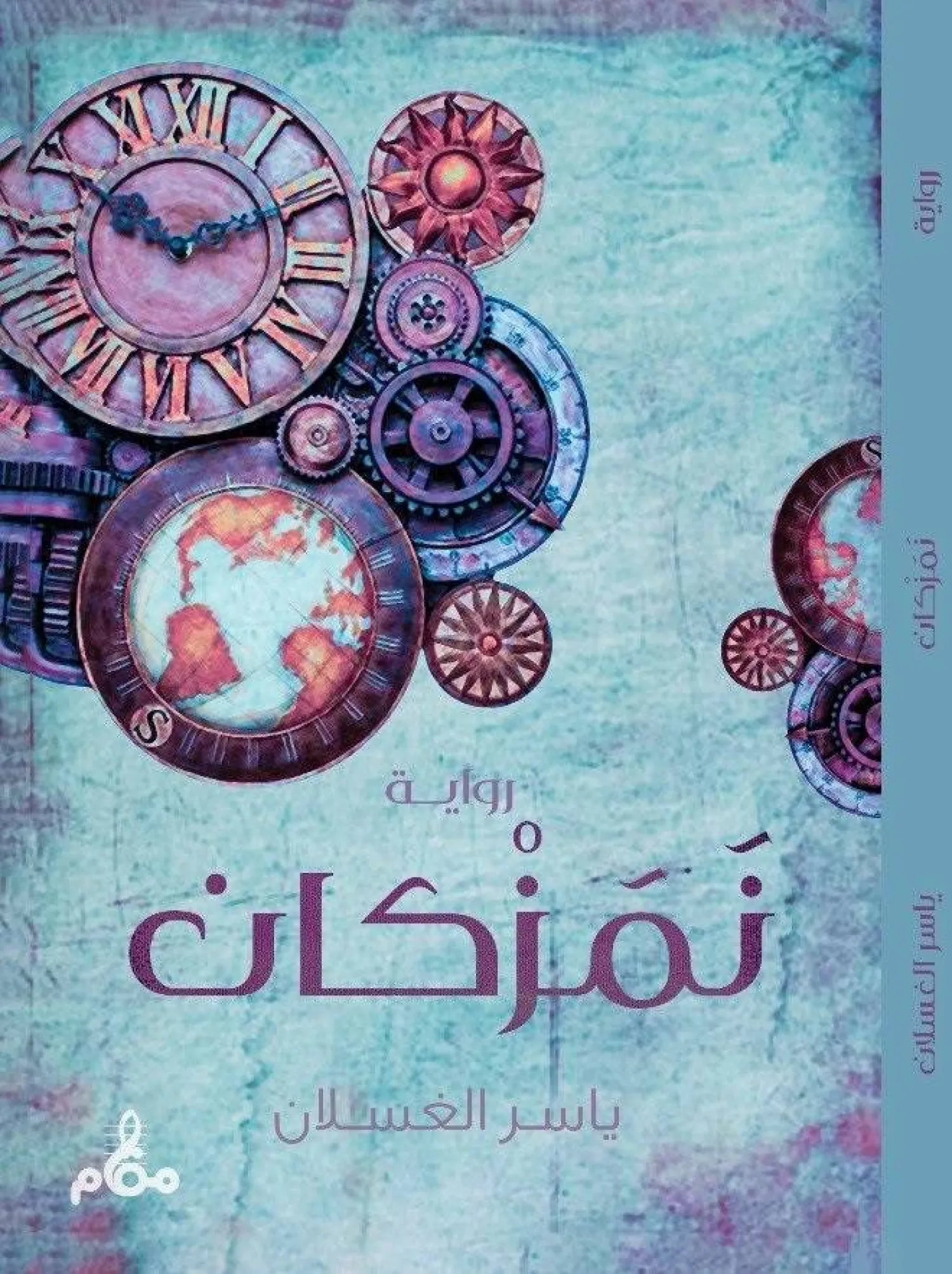

من الوهلة الأولى تبدو رواية «نمزكان» للكاتب السعودي ياسر الغسلان، الصادرة عام 2025 عن دار مقام للنشر، وكأنها تُقدم تجربة سردية فريدة تمزج بين الخيال العلمي والفلسفة والأدب الكلاسيكي. تدور أحداث الرواية في عالم يتداخل فيه الواقع بالخيال، حيث يواجه البطل تحديات تتعلق بالهوية والوجود والمعرفة، ومن خلال سرد متعدد الطبقات، يستعرض المؤلف لقاءات البطل مع شخصيات أدبية وتاريخية، حيث ينتقل البطل إلى العالم الأدبي المنتعش في روسيا 1870 ورموز القرن التاسع عشر ليتعرف على ديستويفسكي ويجري معه محاورة تلقي بظلالها على مسار الرواية، كما تنتقل الرواية لتشرك شخصيات من الأدب العالمي من روسيا وأوروبا، مما يُثري النص بتأملات حول الأدب والفكر الإنساني.

لا تقف الراوية عند هذا الحدّ، فهي تفتح نافذة تطلّ من خلالها على الشخصيات الأدبية السعودية، وإن كان حضورها جاء بشكل تقريري وأقل تفاعلاً من الشخصيات العالمية: نقرأ على سبيل المثال في (ص 48 - 49): «مرحباً بك سيدة عبير. إليك أسماء أهم الروائيين السعوديين الذين كان لهم أثر واضح على الساحة الأدبية من الناحية النقدية والجماهيرية، وتحديداً خلال العقود الماضية، سأبدأ أولاً بفهد العتيق. ومن بين أهم أعماله: رواية (كائن مؤجل)، و(مسافات للمطر الآتي)، ثانياً، لدينا بدرية البشر، التي من أبرز أعمالها رواية (غراميات شارع الأعشى)، و(تزوَّج سعودية)، و(هند والعسكر).

أما ثالثاً فهو عبده خال الذي من أشهر روايته (ترمي بشرر)، و(مدن تأكل العشب)، ورواية (الطين)، كما يجب أن نذكر الروائي يوسف المحيميد الذي كتب روايَتي (لغط موتى)، و(القارورة)، وتُعدَّان من أهم أعماله، ولا يمكن الحديث عن الروائيين السعوديين دون أن نشير بإجلال للدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي الروائي والشاعر والدبلوماسي والوزير الذي ألف العديد من الأعمال الناجحة. نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر رواية (شَقَّة الحرية)، ورواية (العصفورية).

هل تودين أن أكمل سيدة عبير؟ سألت العجلة النابضة والملتهبة بألوانها المتراقصة. «نعم، أكمل يا (ناجي الوليد)»، «حسناً سيدتي، لدينا بالإضافة للأسماء التي ذُكِرت كلّ من عبد الحفيظ الشمري وروايته (فيضة الرعد)، ورواية (جرف الخفايا) ورواية (شام... يام)، بالإضافة إلى الروائية رجاء عالم مؤلفة رواية (ستر)، ورواية (خاتم)، ورواية (طوق الحمام)، وكما أنه من المعيب أن ننسى غازي القصيبي فمن العار ألا نذكر عبد الرحمن منيف رغم أن بعض العرب من العراق وسوريا يا سيدتي قد يقولون إنه ابن بلادهم. ولكن على أي حال فإن من أشهر أعمال المنيف خماسية (مدن الملح) ورواية (شرق المتوسط)، وأخيراً نذكر أميمة الخميس التي تمثل روايتي (الوارفة) و(زيارة سجى) أهم أعمالها الروائية، هل تودين أن أكمل وأذكر أسماء أخرى سيدة عبير؟!». سألت العجلة الملتهبة. «شكرًا لك يا (ناجي الوليد). يكفي هذا القدر».

خارج حدود الزمن والمكان

تبرز رواية «نمزكان» بوصفها عملاً أدبياً يجمع بين الإبداع والابتكار، تنقل القارئ في رحلة من واقع ملموس إلى عوالم تتجاوز حدود الزمن والمكان، تطرح أسئلة تغوص في بحر من الأفكار والتساؤلات عن الوجود والهوية، ويحاول الكاتب توظيف الأسماء الأدبية التي رسخت في التراث الأدبي الإنساني لكي يتحول الإبداع إلى لغة عالمية توحد بين الماضي والمستقبل، وتمنح القارئ تجربة فريدة تُثري الروح وتُلهم العقل لاستكشاف عوالم الرواية والأدب.

ومع الحشد الهائل للشخصيات العالمية التي تطلّ في عوالم الرواية وأجوائها وتتقاطع مع الشخصيات الرئيسية في الرواية ليصنعوا جميعاً حدثاً مشتركاً وحواراً ممتداً من الماضي للحاضر، يتحول الزمان إلى مشهدٍ متقلبٍ تتداخل فيه الحقائق مع الأحلام، وتشكل لغة النص جسراً بين عصور مضت وأحلام لم تتوقف من تكرار ولادتها، مما يجعل كل قراءة رحلة اكتشاف جديدة.

وعلى الرغم من أن الرواية تنتمي للواقعية، فإن فيها شيئاً من الخيال والمستقبلية، تأخذ القارئ من عالم إلى عالم آخر غير حسي وغير ملموس.

سبق لياسر الغسلان أن أصدر روايتين، الأولى: «الأمارجي»، والثانية: «تزه شا»، كما أصدر عدداً من الكتب في مجال الإعلام.

استدعاء لا اقتحام

وبسؤالنا للكاتب ياسر الغسلان عن الهدف من إقحام كل هذه الأسماء الأدبية الحقيقية في الرواية؟ قال الروائي السعودي المقيم في الولايات المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»: الرواية لم تُقحم هذه الشخصيات، بل استدعتها بوصفها جزءاً من آلية السرد ومختبر التجربة الذي يعيشه البطل. الأسماء الأدبية – من ديستويفسكي إلى أورويل – هي شخصيات حقيقية ولكنها ليست شخصيات واقعية ضمن حبكة واقعية، بل إسقاطات رمزية يُعيد من خلالها (آدم/ البطل الرئيسي) بناء أسئلته عن الأدب، الإبداع، المصير.

لكن ما الهدف من كل هذا الحشد للأسماء؟ يقول: الهدف لم يكن استنساخها أو تمجيدها رغم أنها الأسماء التي نفهم من أحداث الرواية أنها تركت في (آدم) أثراً كبيراً بصفته كاتباً وإنساناً يحاول أن يلامس الحدود الخارجية للصندوق، بل كان الهدف هو استخدام تلك الشخصيات مرايا تعكس أفكاراً أكثر تعقيداً حول الرواية العظيمة، وحدود الكاتب، وزمن الكتابة.

لكن، ألا يخشى المؤلف عندئذٍ أن تغوص روايته في الواقعية وتخسر الرمزية والخيال؟ يقول الغسلان: الخيال في «نمزكان» ليس خيالاً هارباً من الواقع، بل خيال يستحضر الرموز ليعيد تأمل الواقع عبرها.

الذكاء الاصطناعي «الأدبي»

وسألنا المؤلف: ألا تخشى أن يتحول كل هذا السرد للأسماء والأحداث الحقيقية داخل الرواية إلى حالة تقريرية؟ ليجيب: لا أخفيك القول إن هذه النقطة تحديداً كانت من أبرز التحديات التي فكرت فيها خلال الكتابة. الرواية تقوم على أرضية «جلسات الذكاء الاصطناعي الأدبي»، وهي بطبيعتها تحفّز الأسلوب الحواري الجدلي، وقد يسهل الانزلاق نحو التقريرية، لكنني حاولت أن أوازن ذلك عبر تفعيل الدراما الداخلية للشخصيات وصراعات المصالح المتشابكة والمتضادة فيما بينها، خصوصاً (آدم) و(غالية) و(عبير) و(أبو خالد).

ويضيف: «كل حوار أدبي في الرواية ليس مجرد عرض أفكار، بل صراع بين معتقدات وشكوك وأهداف، بين ما يُراد للكاتب أن يصدقه، وما يكتشفه بنفسه. السرد يتقدم بالمجابهة، لا بالشرح، وهذا ما أظنه قد أبعد الرواية إلى حد مقبول بالنسبة لي على أقل تقدير عن التقريرية السطحية».

كاتب مأزوم

وحين تحضر شخصيات من الأدب العالمي في فضاء الرواية، فهي تحضر بالصورة والرمزية التي يرسمها المؤلف، وليس بالضرورة صورتها الواقعية، وهنا نسأل الكاتب عن هذه التجربة التي قد تجعل القارئ يشاهد شخصيتين لأديب واحد، شخصية يعرفها، وأخرى تخيّلها المؤلف، وجعلها تعبر عن نفسها بأسلوب جديد... فكان جوابه: نعم أتفق معك في ذلك، لكنني أحب أن أراها بعدّها مغامرة واعية فيها شيء من تحدي الذات وربما أيضاً تحدي القارئ وتحفيزه على التأمل والتفكير في أعمال تلك الأسماء العملاقة، أنا أقبل أن القارئ سيضع أمامه صورتين لأي من هؤلاء: الأديب الذي يعرفه من كُتبه، ونسخته التي تظهر في «نمزكان».

ويضيف: لكن الرواية لم تدّع أنها تقدم النسخة «الحقيقية» لهؤلاء، بل تنسج تصوّراً احتمالياً نابعاً من خيال (آدم)، ومن سياق التجربة الذهنية التي يخوضها مع نظام (ناجي) الواعي. بمعنى آخر، الرواية لا تزيف الأديب، بل تُعيد تأمله عبر عيون كاتب مأزوم يبحث عن خلاص. لهذا قد يقول «ديستويفسكي» ما لم يقله، ولكن السؤال الأهم هو: ما كان من الممكن أن يقوله السيد ديستويفسكي لو جُرّ إلى مختبر الأدب المعاصر والذكاء الاصطناعي. هذه المفارقة هي لبّ الرواية.

لكن، ما الهامش الذي تتحرك فيه الشخصيات الحقيقية للرواية في ظلّ وجود شخصيات كثيرة وذات حضور طاغٍ؛ ألا يساهم وجود هذه الشخصيات العالمية في تحجيم دور، أو (تقزيم) شخصيات الرواية؟ يقول الغسلان: بالعكس تماماً، هذه الشخصيات العالمية خُلقت لتُواجه شخصيات الرواية الأصلية، لا لتطغى عليها. (آدم) لا ينصهر فيها، بل يواجهها ويتعلم من تموجاتها. شخصية (غالية)، ابنته، تُقدّم بُعداً نقياً ومعاصراً في مقابل هذا الثقل التاريخي، وهي تمثل المستقبل الذي ربما لا يهمه ماضي الأدب بل يخلق مساحته الخاصة. (عبير) تمثل المألوف، الاجتماعي، الواقعي، الانتهازي. في حين أن (ناجي الباطن) يمثل اللاوعي الجمعي والتاريخي، أو فلنقل: الحُلم/ الكابوس الذي يتسلل من تحت جلد الرواية.

يضيف: التفاعل بين هذه الشخصيات والأسماء الأدبية لم يُقزّم الأولى، بل كشف عن طبقات أعمق فيهم، وجعل القارئ ينظر إليها ليست بصفتها أدوات روائية بل كائنات تواجه أسئلة وجودية موازية لما واجهه الأدباء الكبار.

ويقول الغسلان، في رواية «نمزكان»: «حاولت ألا أجعل الشخصيات مجرد كائنات واقعية تتحرك داخل النص، بل حاولت أن أخلقها لتكون أدوات لكسر الجدار بين الزمن والخيال، بين الواقع وما يجب أن يُقال. لم أسعَ إلى تقديم شخصيات (كاملة) أو نماذج جاهزة، بل شخصيات في حالة بحث، انكسار، طموح، غرور، حلم، انتهاز، مقاومة».

ويضيف: «تحوّل كل شخصية من شخصيات الرواية سواء كانت من لحم الرواية أو من لحم الذاكرة الأدبية، هو في ذاته سؤال في هيئة إنسان. لهذا السبب أعتقد أن الرواية لا تُصنّف أو تقولب شخوصها، بل تضعهم في مرآة واحدة، ربما تُربك القارئ أحياناً، لكنها تمنحه في الوقت نفسه فرصة ليصغي إلى ما لم يُكتب بعد».

«نمزكان» ليست عن الشخصيات، بل عما تكشفه الشخصيات حين تُجبر على أن تواجه ذاتها، لا كما هي، بل كما يمكن أن تكون.