«ومن مفاسد الحضارة الانهماك في الشهوات والاسترسال فيها لكثرة الترف، فيقع التفنن في شهوات البطن من المأكل والملاذ والمشارب وطيبها. والأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد. وإذا فسد الإنسان في قدرته، ثم في أخلاقه ودينه، فقد فسدت إنسانيته وصار مسخاً على الحقيقة».

لم أعثر على استهلال لهذه المقالة التي تتناول شؤون الحب والعشق في العصر العباسي أفضل مما كتبه ابن خلدون في مقدمة «كتاب العبر»، الذي رافق بالنقد والتحليل انتقال المجتمعات البشرية من طور إلى طور. ذلك أن أي قراءة معمقة لمآلات الحب وتعبيراته، لا يمكن أن تتجاهل الخلفية العقائدية والسياسية للسلطة الجديدة، إضافة إلى النسيج الفسيفسائي المعقد للمجتمع العباسي.

ففي حين شكل العرب العمود الفقري للدولة الأموية، وطبعوها بطابعهم على المستويات كافة، بدت التركيبة السكانية للدولة العباسية خليطاً متنوعاً من الإثنيات والأعراق التي شملت، إضافة الى العرب، كلاً من الفرس والترك والروم وغيرهم. وإذ انخرطت هذه الإثنيات في نسيج الدولة الفتية، وصولاً إلى المشاركة الفاعلة في نظام الحكم، فإن كلاً منها قد أدخل معه عاداته وتقاليده، بحيث اختلط حابل المذاهب والمعتقدات بنابل الحياة اليومية.

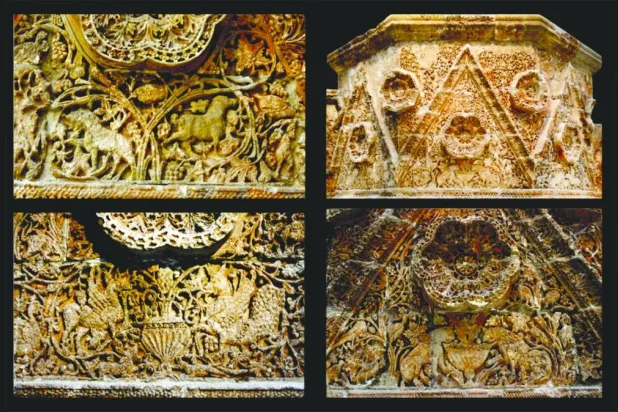

ومع الغلبة الواضحة للفرس في عقود الخلافة الأولى، كان لا بد للثقافة الفارسية أن تتغلغل في مفاصل ذلك المجتمع المترع بالتباينات، وأن تعمل على وسمه بطابعها الخاص، بما يتضمنه ذلك الطابع من عناصر وتقاليد محلية ما قبل إسلامية.

وإذا كان العصر العباسي الأول هو عصر التحولات الكبرى فهو في الوقت ذاته عصر المفارقات بامتياز، حيث تنافست على الأسبقية حركات التجديد والمحافظة، العقل والنقل، الفلسفة والفقه، كما تعايشت نزعات الزهد والتنسك مع نزعات التهتك والاستهتار.

ولعل من الضرورة بمكان الإشارة إلى أن السلطة الحاكمة التي أحاطت نفسها برعيل حاشد من الشعراء والفلاسفة والفقهاء وعلماء الكلام والمترجمين، هي نفسها التي شرعت الأبواب واسعة أمام شتى صنوف اللهو والمجون واصطياد الملذات، كما لو أنها أرادت إرساء توازنٍ ما، بين روح الحضارة وجسدها، أو بين أثينا المعرفة وروما الرغبات.

ومع أن باحثين كثراً قد أسهبوا في تناول تلك الحقبة بالدراسة، فقد حرص طه حسين على رد ظاهرة العبث وطلب الملذات إلى عاملين اثنين، يتعلق أولهما بما تستدعيه الحضارة من مظاهر الترف والمجون، فيما يتعلق ثانيهما بدور العقل النقدي والفلسفي في زحزحة اليقين من مكانه، الأمر الذي دفع البعض إلى زرع بذور الشك في الثوابت، والحث على المجون والحياة اللاهية.

وليس من الغريب تبعاً لحسين «أن يظهر في لهو هؤلاء وعبثهم، كل من مطيع بن إياس وحماد عجرد وابن المقفع ووالبة بن الحباب، إنما الغريب أن يخلو منهم ذلك العصر، ولا يظهر فيه سوى الفقهاء وأهل الزهد والنساك».

كما لا بد من ملاحظة أن التفاوت الاقتصادي والاجتماعي البالغ بين الحواضر الكبرى، ومناطق الأطراف الفقيرة، قد انعكس تفاوتاً مماثلاً في مراعاة سلّم القيم وقواعد السلوك وأحكام الدين. ففي حين تحولت عاصمة الخلافة، في ظل الرخاء والازدهار اللذين رافقا اتساع الدولة، إلى برج بابل جديد من الهويات والرطانة اللغوية وأشكال الفسق، كان ثمة في أحيائها الفقيرة، وفي الأطراف المتباعدة للإمبراطورية، من يتمسك بأهداب الفضائل والاعتدال السلوكي وأحكام الدين الحنيف.

وإذا كان تصيد الملذات قد بات عنوان الحياة في بغداد في العصر العباسي الأول، فاللافت أن الخلفاء أنفسهم قد انخرطوا في هذه الورشة الباذخة، دامغين إياها بالأختام الرسمية، ومحولين قصور الخلافة إلى مرتع للشعر والمنادمة والغناء. وكان من الطبيعي تبعاً لذلك أن يحتفي المحظيون من الشعراء والمغنين بالحياة الجديدة أيما احتفاء، بعد أن وفرت لهم الإقامة في كنف البلاطات كل ما يحتاجونه من متع العيش وأطايبه وملذاته.

ومع اتساع رقعة الإمبراطورية المنتصرة، استطاعت مدينة المنصور أن تجتذب إلى حاناتها ودور لهوها أعداداً كبيرة من الجواري والقيان، سواء اللواتي جيء بهن كغنائم حرب، أو اللواتي اجتذبهن طوعاً ازدهار المدينة ورخاؤها المتسارع.

وقد ازدهرت في تلك الحقبة تجارة الرقيق ودور النخاسة والقيان إلى الحد الذي جعل أبا دلامة يحث الشعراء الباحثين عن الربح على ترك الشعر والاشتغال بالنخاسة، كما يظهر في قوله:

إن كنتَ تبغي العيش حلواً صافياً

فالشعر أتركْهُ وكن نخّاسا

وهو عين ما فعله أبو سعيد الجزار في حقبة التدهور العباسي اللاحق، حين تأكد له أن الشعر، بخاصة الذي لا يمتهن التكسب في البلاطات، لا يطعم خبزاً ولا يغني من جوع، فاختار أن يهجره ويعمل في الجزارة لكي يتمكن من توفير لقمة العيش. وحين عُوتب على فعلته قال:

كيف لا أهجر الجزارة ما عشتُ

حياتي وأهجر الآدابا

وبها صارت الكلابُ ترجّيني

وبالشعر كنتُ أرجو الكلابا

على أن حرص الخلفاء والوزراء والنخب المحيطة بهم، على الإعلاء من شأن الأدب والفن، جعلهم يتطلبون من الجواري والقيان، مواهب ومواصفات لا تقتصر على شرطي الجمال والأنس، بل تتعداهما إلى الثقافة والاطلاع وحفظ الشعر، وصولاً الى نظمه. وهو ما حققته بشكل لافت كل من عريب جارية المأمون، ودنانير جارية البرامكة، وعنان جارية الناطفي، وأخريات غيرهن.

وحيث بدا الشعراء المشمولون برضا السلطة، وكأنهم قد أصابوا كل ما يتمنونه من الإشباع الجسدي، بات شعرهم تأريخاً شبه تفصيلي للحظات عيشهم وطيشهم وفتوحاتهم الغرامية، ولم يترك لهم الواقع المستجد، عدا استثناءات قليلة، ما يسوغ الحديث عن لوعة الحب أو مكابدات الفراق.

وفي ظل هذا العالم الذي استقى منه مؤلفو «ألف ليلة وليلة» العديد من الليالي المضافة، لم يكن مستغرباً أن يفضل الشعراء والكتاب، القيان على الحرائر، ليس فقط بسبب جمالهن المغوي والمتحدر من مساقط مختلفة، بل لأن الجواري بخضوعهن الكامل لهم كن يشعرنهم بالخيلاء والاستحواذ الذكوري ومتعة التملك.

وإذا كان من التعسف بمكان وضع نزعات الفسق برمتها في سلة الشعوبية، فإن تجاهل هذا العامل والقفز عنه لن يكون إلا نوعاً من قصر النظر المقابل. ولا حاجة إلى تكرار المقطوعات والأبيات التي نظمها أبو نواس وغيره في ذم العرب والغض من شأنهم، بوصفهم نبتاً بدوياً غارقاً في التصحر، لا تمكن مقارنته بالمنجز الحضاري الفارسي. كما أننا لا نستطيع التغاضي عن الجذور الفارسية لنزعات الزندقة والمجون التي تجد تمثلاتها الأصلية في المجوسية والمانوية والمزدكية، حيث النيران التي لا تنطفئ لرغبات الجسد وملذات الوجود الأرضي.

ولعلنا نجد في النقد العربي القديم والحديث، بدءاً من الجاحظ وأبي الفرج الأصفهاني وصولاً إلى شوقي ضيف، من يلقي المسؤولية الرئيسية عن «الهستيريا» الانحلالية التي اخترقت المجتمع العباسي في صميمه، على عاتق الفرس الراغبين في التقويض الكامل للحكم العربي. إلا أن من التعسف بمكان رؤية الأمور من الزاوية الشعوبية دون سواها من الزوايا.

وإذا كان علينا الأخذ في الحسبان المصادر الفلسفية الأبيقورية لهذه الظاهرة، خصوصاً وأن العرب قد ذهبوا بعيداً في التفاعل مع الفلسفات اليونانية المختلفة التي وصلتهم عن طريق الترجمة، فينبغي أن نتذكر في الوقت ذاته أن المغنين والشعراء لم يكونوا بأجمعهم من الفرس. فمقابل بشار وأبي نواس وابن المقفع، كان في الجوقة عرب كثيرون، من أمثال زرياب ووالبة ومطيع بن إياس والحسين بن الضحاك وحماد عجرد ومسلم بن الوليد.

ومع ذلك فقد كان من السهل على الكتاب المتعصبين للعرب أن يضعوا هؤلاء جميعاً في خانة الشعوبية، أو يردوا بعضهم إلى أصول فارسية بناءً على الشكل وملامح الوجه. ففي ذروة التهاجي المتبادل بين أبي العتاهية ووالبة بن الحباب، لم يجد الأول ما يهجو به الثاني سوى أنه في شقرته البادية وسحنته البيضاء، أشبه بالموالي المدسوسين على العرب، فيسأل متعجباً:

أترون أهل البدو قد مُسخوا

شقراً، أما هذا من المنكر؟