من النافذة يطل أمامي صف من البيوت على الطرف الآخر للشارع، ومن زاوية نظري أستطيع رؤية عمال بناء موزعين أمام بيتين أو ثلاثة، فلا بد أن تكون هناك ترميمات تجري على قدم وساق هنا وهناك، فصفَّا البيوت المتقابلة الممتدة لنصف كيلومتر أُنشئت جميعها في أوائل الثلاثينيات، في عهد الملك إدوارد، وهذا ما وسمها باسمه: النمط الإدواردي. بيوت غرفها صغيرة بسقوف واطئة نوعاً ما، وديكور أقل زخرفة وأناقة من النمط الفيكتوري الذي ساد في زمن الملكة فيكتوريا حيث الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب الشمس عنها.

حالما أعيد دورة الزمن إلى الوراء لثمانين سنة سيختفي صف البيوت هذا من أمامي، وخلفه سيمتد مرعى أخضر واسع تنتشر فوقه بقع بيضاء تتحرك قليلاً من وقت إلى آخر، وحين أمعن النظر أكثر أكتشف أنها ليست سوى أغنام موزعة من دون تنسيق، حيث ثبتت رؤوسها على الحشيش الغزير، ولا أستبعد أن تكون هناك حيوانات برية موزعة هناك وهناك: ثعالب وأرانب وقنافذ، وربما سناجب تتنقل ما بين الأشجار المنتشرة دون نظام والأرض المعشوشبة.

غير أن هذه الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الدولة بدأت تدخل منذ أوائل القرن العشرين في دائرة الملكية الخاصة، فقد بيعت بأسعار بخسة لتشجيع استيطانها.

وخطوة خطوة، راحت أجيال متعاقبة من مخططي ومعماريي المدن والحدائق العامة ومعماريي البيوت والمهندسين المدنيين وآلاف العمال المهرة وشركات البناء والكهرباء والماء وإزالة الأحراش يعملون بدأب وراء الستارة ليشقوا طرقاً ويبلطوها بالأسفلت، وإنشاء أرصفة للمشاة ولأعمدة الكهرباء. وكان يجب تطوير مراكز إنفاذ النظام والقانون وتدريب شرطتها على ضبط العربات المتعددة الأغراض.

هل هذا العمل البطيء الدؤوب الذي شاركت فيه أجيال من المخططين والمنفذين له ما يناظره في حقل العلوم الواسع؟

«المادة لا تفنى ولا تُستحدث»، هذا ما صرح به عالم الكيمياء الفرنسي لوران لافوازييه الذي قطعت مقصلة ثوار 14 تموز رأسه خطأً يوم 8 مايو (أيار) 1794.

مع ذلك فإن ما تركه من بصمة على تطور العلوم وتطور مداركنا باكتشافه الأكسجين والهيدروجين، وتحديد صفاتهما، ظل قائماً، وبالتالي ظل لافوازييه نفسه حياً دائماً عبر إرثه الذي دخل في حياتنا وذاكرتنا جزءاً أساسياً منهما.

غير أن ما حمله القرن التاسع عشر من تطور هائل في حقل الصناعة واكتشاف أن المادة قابلة لأن تتحول إلى طاقة جعل فرضية لافوازيه بحاجة إلى التعديل، وذلك حين أصبح ممكناً تحويل الفحم الحجري إلى طاقة حرارية، ثم جاء استخدام الكهرباء طاقةً لإنارة الشوارع أولاً (في أواخر ذلك القرن) قبل تحويلها لاحقاً إلى أشكال أخرى من الطاقة، سواء حرارية أو ميكانيكية، ثم جاء آينشتاين في أوائل القرن العشرين ليؤكد تلك الفرضية التي ظلت تتردد لدى علماء القرن التاسع عشر التطبيقيين من دون أن يتمكنوا من صياغتها: «الطاقة لا تفنى ولا تُستحدَث»، لكن بالإمكان تحويلها من شكل إلى آخر: من طاقة ميكانيكية إلى حرارية أو كهربائية أو بالعكس.

وهذا ما بقينا نعيش تحت ظله: خلود الطاقة. فهي تترك وراءها مادة ما. القنابل النووية تترك وراءها أشعة وذرات قاتلة، أيْ مادة، ومن المادة يمكن الحصول على طاقة.

واليوم أصبحت الطاقة الكهربائية هي المحرك الحقيقي لحياتنا ويمكن تحويلها إلى طاقة حرارية أو ميكانيكية، وهي بالمقابل يمكن توليدها من الطاقة الحرارية القادمة من الشمس أو من الطاقة الميكانيكية التي تولدها طواحين الهواء، أو من الطاقة النووية.

وإذا كان ذلك صحيحاً في حقل العلوم الدقيقة والصناعة فهل يمكننا توسيعه ليشمل الوجود الإنساني نفسه مثلما جرى في أنسنة البيئة البرية القريبة من موقع مسكني خلال أكثر من قرن؟

فهذه الخبرات تراكمت فوق بعضها البعض، وهذا بفضل ما ظل الآباء والمعلمون يغذون الصغار بمعارفهم كي يصبحوا قادرين على ملء مئات التخصصات الضرورية لإقامة صف البيوت الأنيق هذا، بواجهات مطلية بالطلاء نفسه، ووراءها يمتد الطريق السريع والجسور والأنفاق العابرة للطرف الآخر منه.

استمرارية الشعلة

لكأننا نواجه بهذه الطاقات الصغيرة التي لم تكتف ببناء المساكن فحسب، وتوفير كل الخدمات الضرورية لسكانها، بل تكونت جيوش من العمال جاهزة دائماً لإدامتها والوقوف أمام فعل الزمن المخرب للأشياء، ناهيك عن منسقي الحدائق الكبيرة، الذين صمموا بعضها ثم غادروا الحياة قبل أن يروا شكلها النهائي الذي احتاج إلى نصف قرن لاكتماله.

ما جرى أمامي هو نفسه وبأشكال مختلفة جرى في شتى أنحاء المعمورة، فهناك حضارات بنيت قبل خمسة آلاف سنة في مصر والعراق، وفيها شقت الطرق وبنيت الزقورات والأهرام والمدن بمساكنها وأسواقها ومعابدها ومسارحها، لتجد طريقها في الانتشار بين شعوب العالم القديم.

وإذا اعتبرنا ابتكار الحروف والكتابة في هاتين الحضارتين نقطة تحول هائلة في تطور مدارك الإنسان، إذ معها أصبح ما يبدعه الفرد من معرفة وأدب وعلوم قابلاً للانتقال إلى الأجيال اللاحقة من دون ضرورة أن يكون مبدعها حياً، وقابلاً للانتقال من مكان إلى آخر. وهنا تصبح كل هذه الطاقات التي ينتجها عقل جمعي واحد يطلق عليه هيغل اسم «الروح المطلق» قابلة لأن تتحول إلى طاقات مختلفة لدى الأحياء من البشر أو للأجيال اللاحقة. لكأننا في هذه الحالة نشهد تحول الطاقة إلى مادة في حالة البناء والإعمار وإنشاء القرى والبلدات والمدن، ثم تحول المادة التي تتجسد بالأطفال المولودين للتو إلى طاقة أكبر وأكثر تنوعاً ابتداء من بلوغهم سن الشباب.

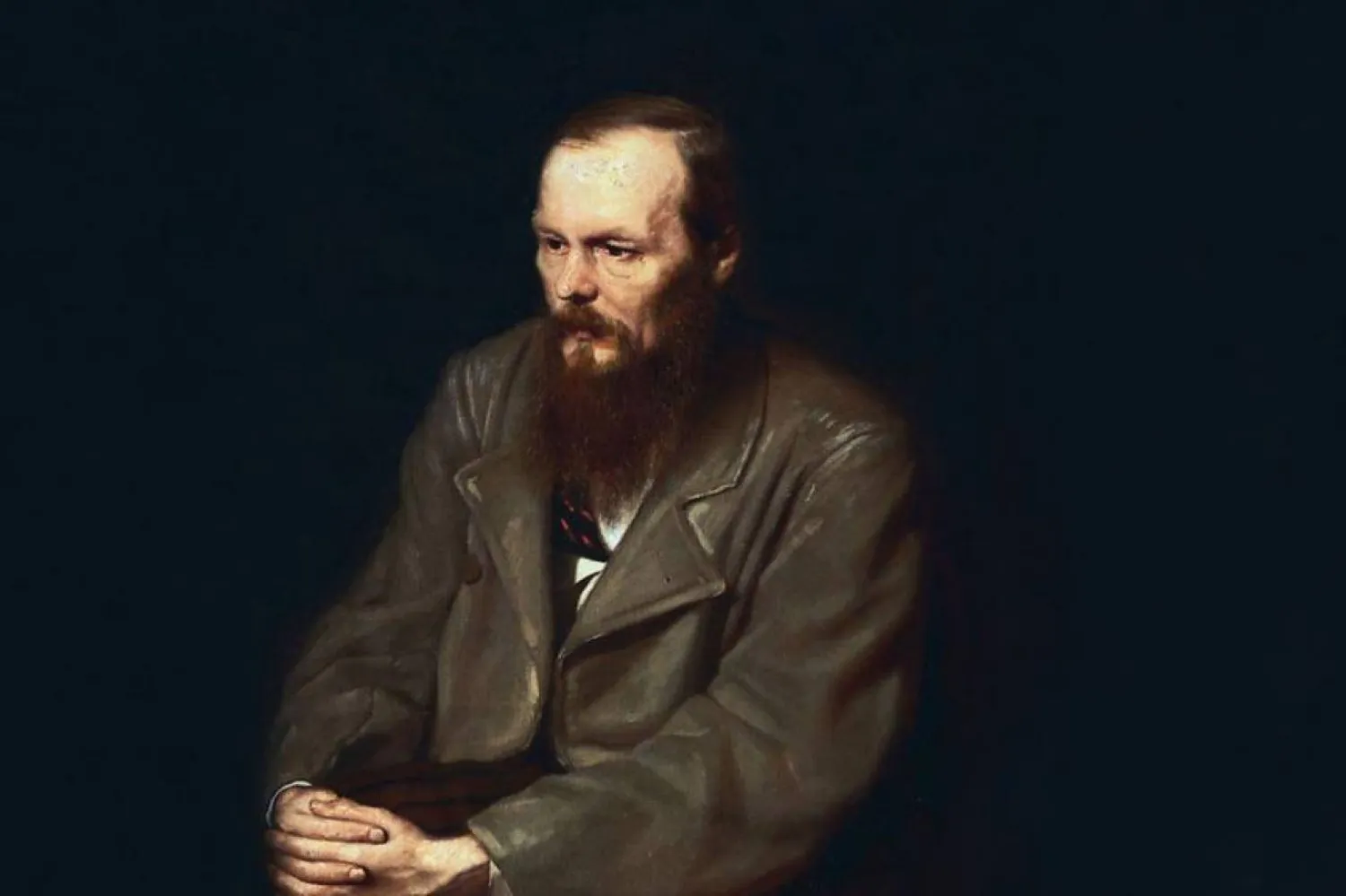

ما يميز شخصيات الروائي الروسي دوستويفسكي في رواياته الكبرى هو أن كلاً منهم تتحكم فيها فكرة ما، وهذه الفكرة تنتمي إلى عصره وأبدعها شخص أو مجموعة أشخاص تنتمي إلى القرن التاسع عشر.

وهذه الحال تنطبق على الحياة الواقعية لكن من دون تلك الواقعية الخيالية المبالغ بها في أعماله الأدبية.

قد يمكننا القول إن هناك نوعاً من الأفكار التي تُستحدث لدى مبدعها بفعل أفكار أخرى مسبقة أصبحت مادة أولية لها أو تحت تأثير إلهام خارجي خارق، وهذه الأفكار تأخذ شكل معتقدات دينية أو مذهبية أو آيديولوجية، وهي تمتلك القدرة على صياغة ثقافة مشتركة للمجتمعات التي وُلدت فيها وإلى أخرى قد تكون بعيدة عن موطنها الأصلي. وبفضل هذا النوع من الأفكار المختلفة عن بعضها البعض تشكلت طرائق وسلوكيات ورؤى وأمزجة خاصة لهذا الشعب أو ذاك، وبهذه الطريقة أصبح الجنس البشري مختلفاً عن الأجناس الحيوانية الأخرى بفضل تغلغل هذه الأفكار في روحية المجتمعات لتخلق غنى واسعاً في ثقافاتها.

وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين حدثت تحولات كبيرة في مفاهيم المجتمعات البشرية، حيث استطاعت الأفكار المستنبَطة من العلوم التي تطورت على تغيير الكثير من القناعات السابقة في مجالات علم الفلك وعلم الجيولوجيا وعلم النفس وغيرها، إضافة إلى تصاعد دور الفلسفة لا في صياغة رؤى الفرد والجماعة بل في صياغة طرائق الإدارة والحوكمة، وهذا ما خلق تقارباً عالمياً في الكثير من القناعات والممارسات وأنماط العيش والإبداع.

كم تتشابه الحالة البشرية مع الحالة العلمية اللتان يتحدد جوهرهما أساساً بالقانون نفسه: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. فالفكرة قبل تحويلها إلى واقع مادي تظل طاقة قائمة بذاتها ولكن عندما تصبح واقعاً على أيدي طواقم المهندسين والتقنيين والعمال فإنها تنتقل (حالها حال تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارة أو حركة) من طاقة إلى مادة.

وعلى ضوء ما نراه من حياة «الإنسان العاقل» على هذه الأرض ونجاحه في تحويل عالمه القائم بذاته إلى عالم قائم لذاته، أي لذات هذا الكائن الأخير، يمكننا القول إنه تمكن من تحقيق خلوده عبر تحقيق نقل طاقته (قبل غيابه الجسدي) إلى ذريته وأجيال المستقبل، فبذلك ضمن بقاءه عبرهم. هنا يظهر أبو الكيمياء الحديثة ثانية: لافوازييه. فعند تسخينه أوكسيد الزئبق داخل منظومة مغلقة ظهر غاز ضروري تبين أنه ضروري للتنفس والاحتراق فأطلق عليه اسم «الأكسجين».

لكأن حال لافوازيه كحال مليارات الناس الذي ولدوا على هذه الأرض وغذوا خلال وجودهم المادي القصير نهر الحياة بطاقاتهم، وهذه ظلت خيطاً رابطاً ما بين الماضي والمستقبل غير المنظور.

إنهم هنا معنا أحياء عبر بصماتهم على نهر الحياة المتدفق هذا، طاقة قابلة للتحول من شكل إلى آخر لكنها لا تُفنى أبداً.