يعتزم وزير مالية يوناني سابق، ومؤلف عدة كتب واسعة الانتشار، ومرشح دائم للانتخابات الأوروبيّة، رفع دعوى على السلطات الألمانية بعدما فرضت عليه حظراً لمدة عام من التحدث في أنشطة عامة على الأراضي الألمانية، أو حتى افتراضياً في حال تم تنظيم النشاط من قبل جهة ألمانية. وقال يانيس فاروفاكيس إنّه سيلجأ بداية إلى المحاكم المحليّة في ألمانيا، وإذا تطلب الأمر إلى أعلى المحاكم الأوروبيّة لحقوق الإنسان.

وكان فاروفاكيس يعتزم المشاركة في مؤتمر للتضامن مع الفلسطينيين من تنظيم جهات يسارية ويهودية ألمانية، وألغي في اللحظة الأخيرة من قبل السلطات، وبمحض القوة، بحجة أنّه مخالف للقوانين التي تحظر معاداة الساميّة في ألمانيا. واقتحم رجال الشرطة مقر المؤتمر بعدما قطعوا الكهرباء عنه، وطردوا الجمهور المحدود الذي سمح له بالدخول إليه، واعتقلوا عشرات، بمن فيهم شاب يهودي كان يحمل لوحة تقول «يهود ضدّ المذبحة». وسخر الشاب من معتقليه بسؤالهم عما إذا كان تغيير اللوحة إلى «يهود مع المذبحة» كفيل بإطلاق سراحه.

ولم يقتصر الأمر على فاروفاكيس، بل ومنع آخرون من دخول الأراضي الألمانية وأعيدوا من مطار برلين لمنع مشاركتهم في ذات المؤتمر، ومنهم الطبيب البريطاني الفلسطيني الأصل غسّان أبو ستة الذي خدم في مستشفيات غزة متطوعاً لما يقرب من الشهرين، وكان يعتزم الإدلاء بشهادته عن انطباعاته أثناء ذلك، وأيضاً السياسي الإيرلندي ريتشارد بويد باريت. واكتشف أبو ستة لاحقاً أن الحظر الذي فرضته السلطات الألمانية عليه لمدة عام له مفاعيل تمتد عبر الاتحاد الأوروبي بدوله السبع والعشرين، إذ منع لاحقاً من الدخول إلى الأراضي الفرنسية، وأعيد إلى لندن رغم أنه كان يحمل دعوة للتحدث أمام مجلس الشيوخ الفرنسيّ.

بالطبع، لم تكن حالة المؤتمر الألماني المتضامن مع الفلسطينيين أول الأحداث المثيرة للجدل التي تسببت فيها الحرب الإسرائيليّة على غزة، وقطعاً لن تكون آخرها، إذ انسحبت على مجمل الأنشطة الثقافية والفنية والموسيقيّة، وتعددت ساحاتها من الجامعات إلى معارض الكتب، ومن المهرجانات الثقافيّة إلى الحفلات الموسيقيّة، ومن الجوائز الأدبيّة إلى الأمسيات الشعريّة، ومن صفحات الصحف إلى أروقة المحاكم، كما اتسع نطاقها ليشمل كل الغرب تقريباً من أقصى الساحل الغربيّ للولايات المتحدة، إلى شرقي أستراليا، مروراً بعواصم الغرب الثقافية، وحواضره الأكاديمية في برلين، وباريس، ولندن، وأمستردام، وبروكسل، حتى يمكننا الزّعم اليوم بأن الغرب يعيش في خضم أزمة ثقافية عميقة هزّت وجدانه، وأقلقت مزاجه، إذ وجد نفسه بعد سنوات من التمدد مرتاحاً على أريكة ناصر الحريّات، ومتعهد نشر الديمقراطيّات إلى شعوب العالم (المتخلفة) متلبساً بأسوأ ما يمكن أن يتخيله عقل عن أداء الديكتاتوريات المدان كما لو كان فصلاً في رواية جورج أورويل الشهيرة 1984: اقتحام الجامعات، واعتقال آلاف الطلاب المحتجين وأساتذتهم بعد تعرضهم لضرب وحشي، وطرد أساتذة جامعيين وفلاسفة بارزين من مناصبهم التعليمية لتوقيعهم قبل سنوات أحياناً على عرائض تؤيد تحقيق سلام عادل للفلسطينيين، وفرض أحكام قاسية بالسجن والغرامة لدى استخدام جمل كلامية محددة في العلن، وتورط صحف عالمية في نشر وتزوير تحقيقات حول مجريات الحرب على غزة، والكشف عن تعليمات مشددة للصحافيين بانتقاء حذر وموجه للتعبيرات التي يمكن أو لا يمكن تداولها عند الكتابة عن الأحداث، وسحب جوائز، أو وقف التمويل، أو إلغاء أنشطة، أو معارض بحسب تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي للأشخاص المستهدفين، سواء بعد اندلاع الحرب الحالية، أو حتى من سنوات طويلة، وغيرها.

أعراض أزمة الغرب هذه تجاوزت سريعاً حدود الانقسامات التقليدية في الديمقراطيات بين السلطات والمواطنين، وبين النخب والأكثريات، إلى شقاق عميق داخل النخب نفسها السياسية والأكاديمية والاقتصاديّة، وفي قلب مختلف الطبقات، والفئات العرقية والدينية –حتى بين اليهود الغربيين أنفسهم-، وبدأت تستدعي نوعاً من تباين مجتمعي يتجاوز صراعات الهويات الثقافية والجندرية التي سادت طوال عقد سابق، إلى تموضعات لا مألوفة في السياقات الغربيّة تبدأ من الموقف السياسي المعلن من (إسرائيل) مقابل الفلسطينيين، ولا تنتهي عند الخيارات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وحتى الفنيّة.

الذين تابعوا الانتخابات البلدية الأخيرة في بريطانيا مثلاً لاحظوا دون شك كيف ساهم موقف حكومة حزب المحافظين المؤيّد بشكل عام لـ(إسرائيل) في تكريس تراجع شعبية مرشحيه إلى مستويات متدنية تاريخياً في كثير من المواقع التي طالما عدت معاقل مغلقة لهم، وفي الوقت نفسه، حرمت حزب «العمال» المعارض من تحقيق المكاسب التي كان يمكن أن يحققها، وأيضاً بسبب موقف قياداته المعادية للفلسطينيين، وهو ما أتاح للعديد من المرشحين المستقلين وفي الأحزاب الثانوية -مثل الخضر، والليبراليين الديمقراطيين- تحقيق نتائج ممتازة في مجالس وبلديات عدة على برامج انتخابيّة أعلنت دون مواربة دعمها للشعب الفلسطيني. واعترف مديرو حملة حزب «العمال» بما أسموه «تأثير غزّة» على توجهات قطاعات عريضة من الناخبين البريطانيين، لا سيما أولئك المتحدرون من أصول مهاجرة مسلمين، وعرباً، وأفارقة، وغيرهم، وقدروا أن 20 في المائة من الأصوات قد تكون فقدت في البلديات التي فاز بها العمال بسبب مرتبط بمواقف قيادة الحزب من غزة، هذا سوى المجالس والبلديات التي انتهت بيد المستقلين والأحزاب الأخرى. وكان الحزب نفسه قد خسر أيضاً سيطرته على عدد من المجالس البلدية المهمة (مثل مدينة أكسفورد مثلاً) حتى قبل الانتخابات الأخيرة، بعدما استقال شاغلوها من عضوية حزب «العمال»، وأعلنوا استقلالهم عنه احتجاجاً على ما وصفوه بتواطؤ زعيم الحزب مع الدولة العبرية. ومع أن مراكز الأبحاث التي تراقب الانتخابات البريطانية قللت من المدى الممكن لتأثير غزة على الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة في المملكة، التي ستجرى في أيّ وقت خلال الأشهر الستة المقبلة، فإنها توقعت أن ما يتراوح بين 6 - 10 مقاعد على الأقل قد تكون خارج قدرة الحزبين الكبيرين (المحافظين والعمال) على الفوز، ولمصلحة مرشحين مستقلين، أو من أحزاب صغيرة أقرب لتأييد الفلسطينيين. وبحسب التوقعات الحالية، فإن البرلمان الذي قد يتمخض عن الانتخابات المقبلة سيكون على الأغلب معلقاً لا هيمنة كبيرة لحزب واحد عليه، ما يزيد من تأثير كتلة «غزة» على عمليات اتخاذ القرار في قلب المؤسسة التشريعية الأهم في النظام السياسي البريطاني، وبالتالي الخيارات الاقتصادية، والدّبلوماسية، والدّولية التي يمكن أن تقدم عليها الحكومة البريطانية مستقبلاً.

تَوَسُّع نطاق الأزمة إلى مساحة الخيارات العامة –كتلك الاقتصادية المتعلقة بماهية الاستثمار العام على سبيل المثال- أخذت شكلها الأوضح إلى الآن في مطالبات طلاب الجامعات المحتجين في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها بسحب أموال وقفيات الجامعات التي يتم استثمارها في إسرائيل، أو في شركات تمدها بالأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام العسكريّ -وتقدر في الولايات المتحدة وحدها بـ500 مليار دولار. ويصر الطلاب أيضاً على أن تنفذ جامعاتهم مقاطعة أكاديمية للجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة العبرية بوصفها شريكة في المجهود الحربي للجيش الإسرائيلي، وأن تلغي أي اتفاقات قائمة، سواء مباشرة بين الجامعات، أو عبر شراكات حكومية، وترتيبات أممية. ويجب ألا ننسى هنا أن هؤلاء الطلاب يدرسون في جامعات النخبة الغربية التي تجهز كوادر وقيادات المستقبل.

تقول لوري أندرسون، وهي فنانة موسيقيّة طليعيّة: إنها جاءت إلى برلين في بداية شبابها –في التسعينات من القرن الماضي-، لأن المدينة كانت في وقت ما منارة للحريّات، وحاضنة للتجارب الفنيّة، لكنها الآن تعتقد بأن المشهد انقلب كليّة بعد انطلاق الحرب على غزة. دُعيت أندرسون مؤخراً لتولي منصب أكاديمي مرموق في إحدى المدارس الفنية العريقة بألمانيا، قبل أن تستجوبها المدرسة حول أفكارها السياسيّة بسبب توقيعها -ضمن ستة عشر ألف فنان ومثقف وأكاديمي آخرين- على رسالة مفتوحة، عمرها عامان، نددت بسياسات الفصل العنصري التي تمارسها (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولذلك قررت أندرسون الانسحاب، والتخلي عن المنصب.

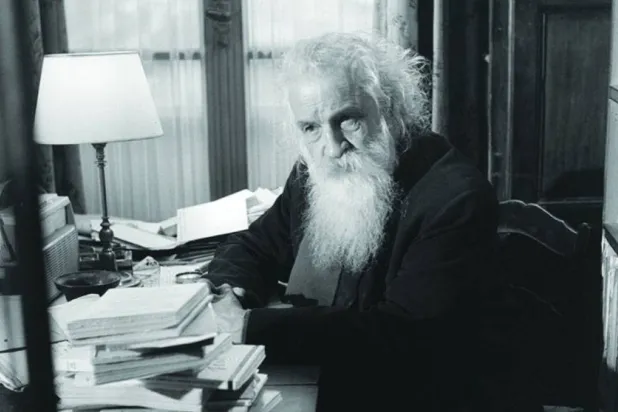

أندرسون، وخيبة أملها لما انتهت إليه الديمقراطية الغربيّة ليست سوى واحدة من ملايين الأشخاص في الغرب الذين تغيّرت نظرتهم إلى محيطهم الثقافي والاجتماعي بصفة جذريّة خلال أشهر قليلة. ومن المؤكد أن هذه التحولات العريضة ستكون لها مترتبات مباشرة، سياسياً واقتصادياً، وأخرى طويلة المدى بشأن المنطق الفلسفي في نظم الديمقراطيات الغربيّة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. إنها إرهاصات موت نظام ثقافي استنفد أغراضه، وتشكل صعب لنظام آخر جديد لا ندرك صورته بعد، لكننا، دون شك، سنرى كثيراً من الوحوش لحين اكتمال ولادته –كما كان يقول المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي.