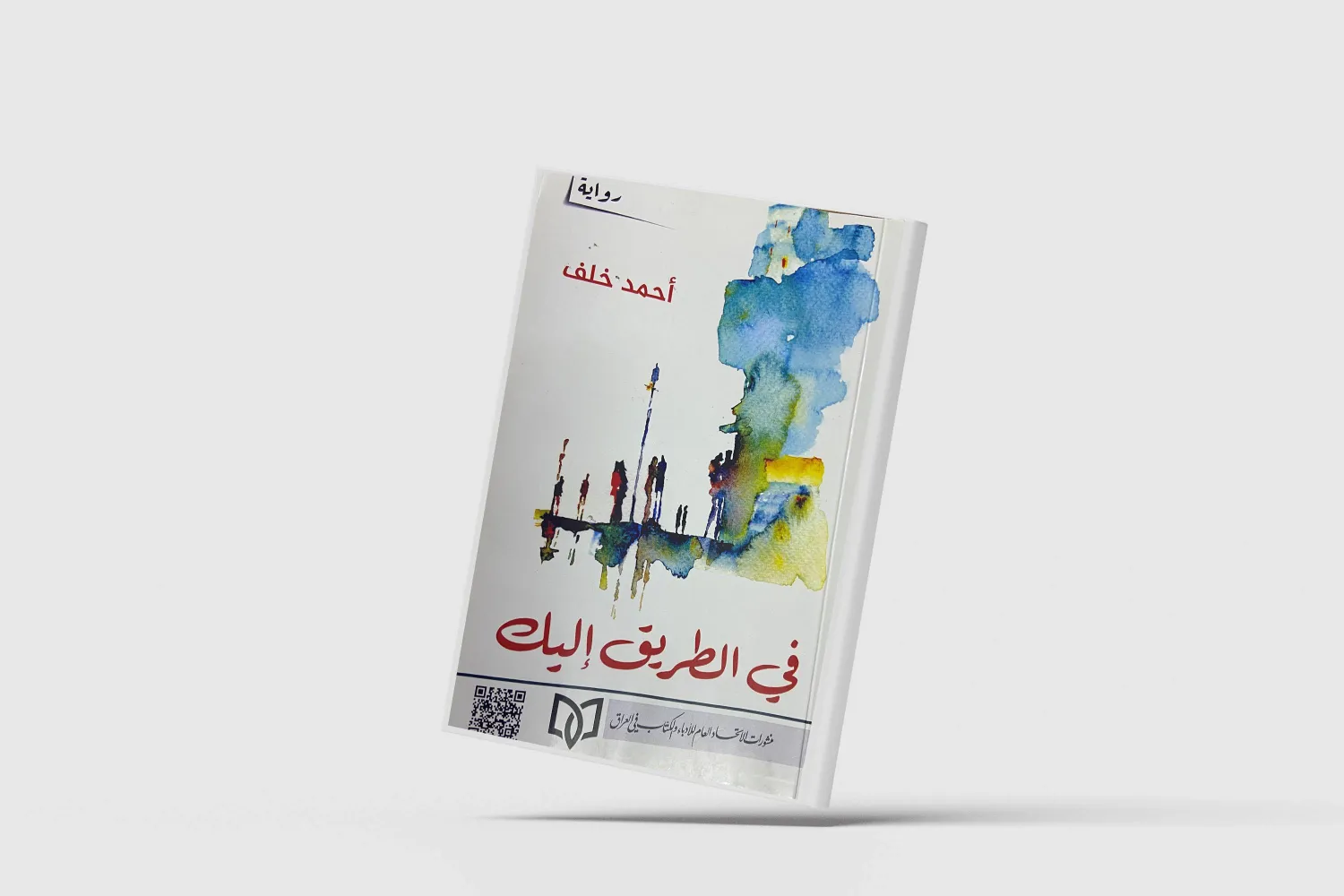

يؤكد الروائي أحمد خلف في روايته «في الطريق إليك» الصادرة عام 2023 أنه صانع ماهر للشخصيات الروائية في أغلب أعماله الروائية والقصصية؛ فهذه الرواية تتمحور حول شخصية بطلها وساردها «سعيد»، وهو صحافي وقاص أمضى في الصحافة 35 عاماً، وينتظر بلهفة إنجاز معاملته التقاعدية، بعد أن أدرك من لقطة دالَّة أنه لم يعد قادراً على التلاؤم مع المناخ الجديد، من خلال رؤيته لرئيس التحرير الجديد، وهو يبسمل ويحوقل، مما دفعه للخشية من أن يفرض عليه لوناً من الاشتراطات التي لا تتوافق ومزاجه الشخصي.

حركة الزمن بصورة عامة أفقية، في مقابل محدودية الحركة الأفقية؛ إذ تكاد الحركة الأفقية تهيمن على أحداث الرواية من خلال توظيف الذاكرة لاسترجاع صور الماضي، وإعادة تنضيدها وتركيبها سردياً، أو من خلال لعبة ميتا سردية بارعة يبتكر فيها المؤلف بعض الحكايات والمرويات التي يخلقها أو يستلهما من أعمال سردية سابقة، مثل «ألف ليلة وليلة»، ومنها على سبيل المثال حكاية الملكة زبرجد، وما حصل لها مع زوجها الملك الجبار، كما قد يلاحق الراوي وقائع حقيقية وقعت لشاعر عراقي معروف هو آدم الذي هو كناية عن اسم الأديب (حاكم محمد حسن) الذي أعدمه النظام الصدامي بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية، كما يلجأ المؤلف أحياناً إلى إدراج قصص كاملة، مثل قصة «بئر الآبار». (ص 82)

يستهل الروائي السرد بتوظيف ضمير الغيبة (هو) وهو كناية عن «أنا» المتكلم الذي يطلق عليه الناقد تودوروف «أنا الغائب الحاضر»، وهو شكل من أشكال المونولوغ المروي.

«اعتاد سعيد أن ينهض في الصباح باكراً. لديه عزم شديد أن يواصل الحياة، باختياره، لا باختيارٍ مِن غيره». (ص 7)

لكن المؤلف يخلط بين هذا اللون من المونولوغ السردي المبَأَّر فنياً والسرد العليم أو كليّ العلم، من خلال إدراج اسم البطل سعيد في السرد الذي يفضل حذفه، وكان بالإمكان إرجاء ذلك إلى مناسبة حوارية لاحقة، من خلال مخاطبه أحد معارفه باسمه هذا.

نكتشف منذ البداية أننا أمام شخصية روائية إشكالية ينتابها إحساس بأنها لا تستطيع أن تتلاءم مع العالم الجديد، لذا يبدو لها العالم صعباً وقاسياً لا يمكن أن يتجانس معها. (ص7)

ويعترف البطل بأنه يقاوم فعل المحو الذي تتعرض لها ذاكرته بفعل الزمن: «لكنه غالباً ما يضحك من أعماقه كلما تداخلت لديه المشاهد والصور في سنوات متفاوتة من ذكريات محاها الزمن بفعله القاسي». (ص 8)

ونجد ارتباط تحفيز خزين الذاكرة بمنشطات معينة، مثل تناوله للقهوة أو الشاي الأحمر، لأنه «كان يجد في تناوله لهذه المنبهات متعة كبيرة يتذكر فيها بعض فصول حياته». (ص 10) وكان الراوي يدرك أهمية أن يخلق لوناً من التوازن بين الذاكرة والمخيلة، لأنه يجد أن المخيلة تواقة دائماً لخلق المزيد من الصور والمشاهد الحيوية المؤثرة». (ص 20)

وتشغل اللعبة الميتا سردية مكانة متميزة في البنية الروائية، بدءاً من عنوان الرواية «في الطريق إليك»، الذي هو صدى لصوت يتناغم رخياً يخاطبه مباشرة: «في الطريق إليك، ها أنا في الطريق إليك، لا تتعجل في إصدار الحكم عليَّ» (ص 20)، ورغم أهمية العنوان بوصفه بنية دالة مؤثرة، خصوصاً أنه سبق أن سمعه في صباه وهو يتجه إلى مدرسته، فإن المؤلف، وللأسف، لا يمنحه الاهتمام الكافي ليكون جزءاً مؤثراً في المتن الروائي وفي بناء شخصية البطل، لذا سرعان ما غطَّت عليه حركة الأحداث المتدافعة، فسقط في بئر النسيان.

رغم أهمية العنوان بوصفه بنية دالة مؤثرة فإن المؤلف لا يمنحه الاهتمام الكافي ليكون جزءاً مؤثراً في المتن الروائي وفي بناء شخصية البطل

ويكمن فهم مفتاح شخصية البطل في ارتباطه بعالم القراءة والكتابة وولعه بعالم الأساطير والخرافات؛ فهو ظِل ينسج مرويات خيالية ويؤثث بها عالمه الروائي، حتى يُخيَّل للقارئ أن الراوي قد تحول، نفسه، إلى كائن ورقي؛ ليس بالمعنى الذي أسبغه عليه رولان بارت من خلال مؤلَّفه «موت المؤلف»، وأن المؤلف مجرد كائن ورقي ليس إلا، بل بمعنى الانغماس في عالم المرويات والحكايات والأساطير، حتى ليكاد يتحول هو نفسه إلى كائن أسطوري وخيالي يشعر فيها بأنه أحد شهود العصر على ما يجري، خصوصاً بعد الاحتلال الأميركي:

«أنا شاهد على ما جرى، وما حصل من خراب ودمار وقتل واغتيال وتغييب». (ص 4)

ولذا فهو لا يكف عن تقديم المزيد من الحكايات والمرويات:

«قل ولا تتردد، فأنت كما يبدو خزين لحكايات لن تنضب وليس لها من نهاية؛ إذ كلما دعوناك إلى أن تختم حكايتك الأخيرة ما تلبث أن تلقي علينا بحكاية أمضّ وأقسى منها». (ص 24)

وهكذا تنثال مرويات الراوي، وهو يعود ثانية إلى كتابه الذي فتحه على إحدى صفحاته المزدانة بالصور والسرادق والقصور، ومن هذه الكتب قفزت إلى المتن الروائي حكاية الملكة زبرجد التي زاحمت المتن، بعد أن كانت حبكة ثانوية وهامشاً، فأصبحت مركزاً. ويبدو لي أن حكاية الملكة زبرجد إعادة إنتاج للحكاية الإطارية الأولى التي تستهلّ بها حكايات «ألف ليلة وليلة»، وتحديداً في حكاية الملك شهريار وأخيه الملك شاه زمان؛ إذ يكتشف الملك شهريار أثناء مغادرته القصر زوجته في أحضان أحد عبيده، فيقوم بقتلهما معاً. وهو ما حدث تماماً بالنسبة للملكة زبرجد، عندما اكتشف الملك الجبار علاقتها بأحد عبيده، المسمى عبد الواحد، فقتل العبد، وأمر بدفن الملكة سراً في الباحة الخلفية للقصر، بعد أن قُتِلت خنقاً، كما يعتقد.

ويؤرخ المؤلف لتاريخ كتابة روايته هذه خلال فترة الاحتلال الأميركي للعراق، وتحديداً يوم 11/ 2/ 2003، وهو تاريخ شروعه في كتابة هذه الرواية:

«يعلم أنه يعيش في بلد محتل منذ أكثر من عقدين من الزمن وأن الأميركان هم مَن يحتلون هذه البقعة الغنية بالثروات». (ص 35)

ولذا كان البطل قلقاً على مستقبل العراق «وما يخطط له الأميركان لتحطيم البلد». (ص 45)

ويسجل لصالح الرواية هنا إدانة الاحتلال الأميركي للعراق، وفضح أشكال الخراب التي حدثت في البنى التحتية للمجتمع ولمنظومة القيم الاجتماعية القويمة، لكن ما أثار استغرابَنا استياؤه الشديد مما شاهده على شاشات التلفزيون من إسقاط تمثال صدام حسين أرضاً ليقتص منه، والناس حوله تصفق:

«لكن لماذا تصرَّف الجندي بهذه الطريقة التعسة مع تمثال رجل كان قبل أيام رئيس دولة أرعبت العديد من دول الجوار؟!». (ص 83)

ومن الجهة الأخرى، اغتنت الرواية بحكايات ومرويات ثانوية، لكنها مهمة ومؤثرة، منها حكاية الشاعر آدم. وقد استطاعت هذه الحبكة إضفاء كثير من الحيوية في البنية السردية، وأنقذتها من حالة الركود النسبي الذي كاد يشلّها. وكانت ملاحقة بطل الرواية سعيد لصديقه (آدم) ودفاعه عنه أمام رئيس التحرير، وذهابه إلى موقف الحارثية الذي يحتجز أولئك المتهمين بالهروب من العسكرية، ريثما يصدر الحكم النهائي بشأنهم. وبدا حرص البطل على إنقاذ بعض مخطوطات صديقه (آدم) السردية إنسانياً ومؤثراً:

«كانت أصابعه قد التقطت ورقة قصيرة مما كتبه آدم له قبل إعدامه بأسابيع». (ص 57)

وتمثل حكاية آدم ومصيره المأساوي إدانة واضحة للنظام الديكتاتوري الذي أعدم المئات وربما الآلاف من المجنَّدين الشبان بتهمة الهروب من ساحة حروب مجانية ومجنونة شنَّها الديكتاتور صدام حسين لإرضاء نزواته النرجسية الدموية، وكان ضحيتها الشباب العراقيين، فضلاً عن تدمير المجتمع العراقي وإفقاره، ووضعه أمام تحديات جسيمة، ما زال حتى اليوم يعاني من عواقبها المدمرة.

ومن الحبكات الثانوية المهمة، علاقة البطل بإحدى الشابات المعجبات بكتاباته القصصية التي كان ينشرها في الجريدة، واسمها ناهد، وقد قامت بزيارته في مقر الجريدة، والتقت به مراراً، وكانت تحلم بأن يتزوج منها، لكنه صدمها بأنه لا يفكر بالزواج إطلاقاً، وهي ثيمة إنسانية كان يمكن لها أن تتطور وتنمو، لكن البطل سرعان ما قمَعَها بإصرار، مما حرم السرد من أفق للامتداد والتوسع العاطفي. ومن الجهة الأخرى فقد كانت ناهد مشروع قاصة واعدة، لكنه لم يمنحها الفرصة الكافية لتحقيق طموحها، حيث أكدت له أنها كانت معجبة بقصته «بئر الآبار» التي نشرها في الجريدة التي يعمل بها، وأنها تنوي كتابة قصة على غرار ما يكتبه. (ص 83)

وبشكل عام يمكن القول إن اللعبة الميتا سردية هي المهيمنة على البنية السردية؛ سواء من خلال التلميح والتصريح بكتابة رواية تغطي مرحلة الاحتلال الأميركي، يكون فيها الراوي شاهداً على أحداث عصره وبلاده، أو من خلال العتبة النصية التي استهل بها المؤلف الرواية، والتي عبَّر فيها عن فهمه لمشروع الكتابة «بوصفها محاولة لحفظ توازن مفقود». (ص 5)، أو من خلال الإشارات المتفرقة المبثوثة هنا وهناك عن فن السرد، مثلما كان يبين لناهد عن شروط الكتابة القصصية:

«أنا أكتب القصة على مراحل ثلاث؛ في الأولى أخطط لها، بعد أن أقرر الكتابة، ثم مرحلة الشروع بالعمل، والمرحلة الأخيرة هي الأهم: العنوان، ثم المراجعة النهائية». (ص 72)

لكن ضربة المعلم التي قدمها المؤلف في مجال اللعبة الميتا سردية تتمثل في خاتمة الرواية، وربما في التذييل الذي اختتم به السرد الروائي، والذي دعا فيه القارئ للمشاركة في اختيار نهاية للأحداث الروائية، وقدَّم في ذلك عدة خيارات وضعها أمام القارئ لمساعدته في الاندماج بمشروع إيجاد معنى للرواية من خلال رسم نهاية لرواية تمتلك كثيراً من عناصر النص المفتوح، القابل لتأويلات لا تنتهي؛ فقد جاء في التذييل الذي يحمل عنوان «هامش يخص القارئ» هذه الدعوة الموجَّهة من المؤلف إلى القارئ:

«يقترح مؤلف الرواية على قارئها أن يختار نهاية ملائمة له، شرط ألا تخرج عن السياق الكلي للرواية». (ص 27)

ويشير المؤلف إلى أن هذا نص مفتوح، وأنه يترك للقارئ فرصة التعبير عن حاله، فيما يقرأ من تعابير. (ص 211)

ولكي يساعد المؤلف القارئ في اختيار نهاية محددة، ينفي الثيمة المتعلقة بصديقه (آدم)، والخيارات المفتوحة لوضع نهاية مقبولة لحكايته. ويرى المؤلف أن هذه الطريقة التي يتبعها قد استعارها من المسرح و«تُسمَّى بسقوط الجدار الرابع، أي إلغاء الفاصل الوهمي بين المنتوج والممثّل». (ص 217)، وهي إشارة ذكية وعميقة تفتح أمام الرواية منحى تجريبياً جديداً من خلال «توريط» القارئ بالكتابة الروائية. ويعترف المؤلف بأن هذا المنحى يقابله مفهوم الميتا سرد، الذي أطلق على حركة التجديد الروائية، أي الخروج على الأنظمة السردية أو البناء الروائي التقليدي وتهديم بنيته الكلاسيكية.

وبهذا تكتمل كثير من عناصر اللعبة الميتا سردية من خلال عدد من المحاور والاشتغالات التي أشرنا إليها، مثل الإعلان عن الرغبة في الكتابة الروائية، وإدراج نصوص ومخطوطات قصص ومرويات داخل المتن الروائي الأكبر، والتبشير بلون جديد من السرد القصصي له شروطه الخاصة التي حددها مراراً، وأخيراً من خلال تحفيز القارئ ليكون طرفاً فاعلاً ومنتجاً في اختيار نهاية ملائمة لهذه النص الذي يفترض فيه أن يكون مفتوحاً.

رواية أحمد خلف «في الطريق إليك» لعبة سردية فيها كثير من التجريب والمغامرة ومحاولة الخروج على المألوف والشائع في بناء النص الروائي، وهي تجربة تُحسب له إبداعياً.