على قدر ما يَسهل على الإنسان أن ينتقد الآخرين، يَصعب عليه أن ينتقد ذاتَه. انتقادُ الآخرين بضاعةٌ شائعةٌ في جميع البيئات والأوساط. ذلك بأنّ مثل هذا الانتقاد يمنحنا بعض التعزيات الوهميّة، فيجعلنا نشعر ببعضٍ من التفوّق على الناس الذين نخالطهم، ويضعنا في مأمنٍ من التعرّض والانكشاف، ويُنسينا مطالبَ الارتداد النفسيّ والتوبة الجوّانيّة والإصلاح الذاتيّ. لذلك؛ يجب علينا أن نفكّر في مسألة النقد الذاتيّ، فنسأل أنفسَنا عن حقيقة المسعى الذي ندّعي إنجازَه حين نُوهم أنفسَنا والآخرين بأنّنا نُعيد النظر في بنيتنا الذهنيّة، ومسلّماتنا الفكريّة، وتصوّراتنا الاعتناقيّة، وثوابتنا العقائديّة، ومُثلنا ومبادئنا وقيَمنا وأحكامنا.

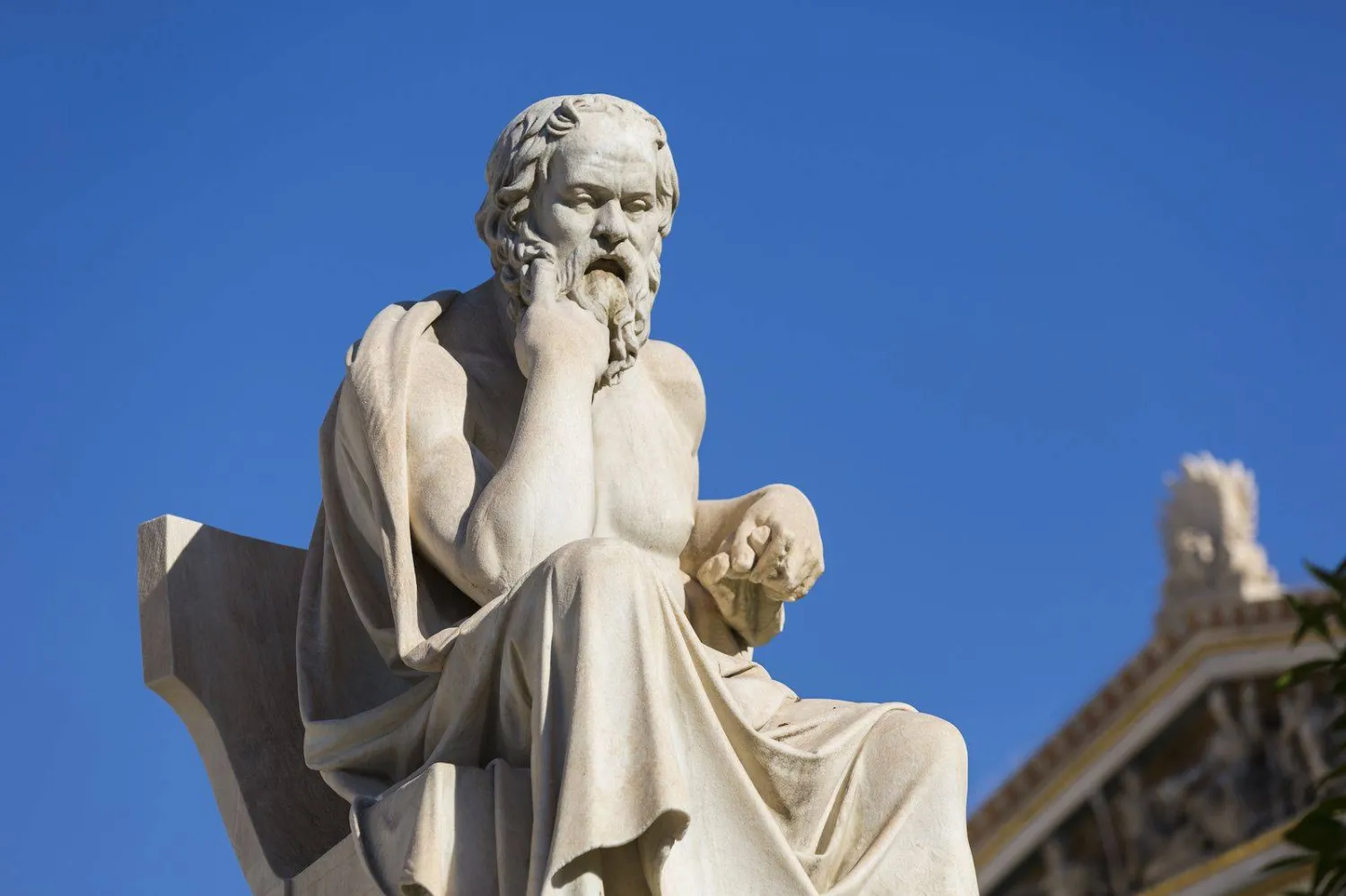

لا بدّ في البداية من التذكير بأبرز أنواع النقد الذي يمارسه الفكرُ الفلسفيُّ على وجه العموم. أقدمُ أصناف النقد المراجعةُ الاستفساريّةُ التي مارسها الفيلسوف الإغريقيّ سقراط (تُوفّي العامَ 399 ق.م.) حين حرّض الناسَ على انتقاد مدّعي المعرفة السوفسطائيّين الذين كانوا يزيّنون لهم الحقيقة بحسب مصالحهم الشخصيّة. من أبرز عمليّات النقد السقراطيّ التهكّمُ الذي يجرّد الإنسان من كلّ أصناف المعرفة، ويجعله صاحبَ السؤال المزعج. وحده الإنسان الذي يتخلّى عن كلّ المعارف ويعود إلى ذاته المنعتقة من كلّ الأحكام، يستطيع أن يطرح السؤال الوجوديّ الأخطر. أمّا أهلُ المعرفة الشاملة القطعيّة المطلقة فيُضطرّون إلى الإجابة؛ إذ لا يليق بمن يدّعي امتلاك المعرفة أن يَسأل عن موضوع معرفته. غير أنّ النهج الاستفساريّ هذا لم ينقذ سقراط من قسوة أهل المدينة الذين لم يستحسنوا استفزازه الوجدانيّ الحادّ، فألصقوا به تهمة الإلحاد، وفي اعتقادهم أنّ أقبح ضروب الإلحاد أن يَعمد الإنسانُ إلى التشهير باقتناعاته الشخصيّة الراسخة.

لم يُفلح الناقد الإغريقيّ الأوّل هذا في نشر ثقافة النقد الذاتيّ. بيد أنّ البذرة زُرعت في تربة الحضارة الإنسانيّة، فتعاقبت الاجتهاداتُ الفلسفيّةُ وتنوّعت مظاهرُ الدعوة إلى التدقيق في العمارات الفكريّة والاعتقاديّة التي يبنيها الناسُ من أجل تعيين موقعهم في الوجود وتسيير أمورهم الحياتيّة. يَعلم الجميع أنّ النقد هذا اتّخذ شكلَ الشكّ عند الفلاسفة الارتيابيّين الإغريق الأوائل، وعند القدّيس أوغسطينُس (354-430)، وعند الغزالي (1058-1111)، وعند ديكارت (1596-1650). لا ريب في أنّ ما يجمع هؤلاء الفلاسفة، على تباين تناولاتهم، رغبتُهم الصادقة في تحرير النفس الإنسانيّة من أوهام المعرفة الخاطئة. وهذا ضربٌ حميدٌ من ضروب النقد الذاتيّ.

الأسئلة الفلسفية الثلاثة

أمّا النقد الفلسفيّ الأخطر فأتى به الفيلسوف الألمانيّ كانط (1724-1804) حين أكبّ يتحرّى الشروطَ النظريّة الأساسيّة التي تنتظم بها عمليّةُ المعرفة برمّتها. يَذكر الجميعُ الأسئلة النقديّة الأربعة التي طرحها كانط: ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ ماذا يجوز لي أن آمل؟ ما الإنسان؟ من الواضح أنّ كلّ سؤال من هذه الأسئلة ينطوي على طاقةٍ نقديّةٍ جبّارةٍ؛ إذ إنّه يتقصّى الخلفيّات المعرفيّة والأخلاقيّة والاعتقاديّة والأنثروبولوجيّة الناظمة. في المعرفة ينتقد كانط كلَّ المعارف التي لا تدخل في قرائن الزمان والمكان، ولا تخضع لبنية الفاهمة ومقولاتها الحاكمة، ولا تراعي نظام الربط الذي يعتمده العقل المجرّد. في الأخلاق ينتقد كانط كلَّ القيَم التي لا تصون مبدأ الواجب المحض، ويرفض الأفعال الإنسانيّة التي تنبثق من خلفيّات المنفعة المستترة. في الدِّين ينبذ كلَّ البراهين العقليّة التي تدّعي الاستدلال على الوجود الإلهيّ، ويكتفي بافتراض الضرورة الإيمانيّة المستندة إلى مسلّمات الحرّيّة الشخصيّة وخلود النفس. ذلك بأنّ سقوط هاتَين الحقيقتَين يُبطل معنى الحياة الأخلاقيّة والإنسانيّة على الإطلاق. ومن ثمّ، يصبح الله، بحسب النقد الكانطيّ، ضرورةً أخلاقيّةً عمليّةً، لا حقيقةً نظريّةً تؤيّدها الأدلّة العقليّة. في الأنثروبولوجيا يرسم لنا كانط الإنسانَ في طور القابليّة الاكتماليّة التي تسمو بالتهذيب الأخلاقيّ والرقيّ المسلكيّ.

تحوَّل النقد الكانطيّ هذا مثالاً ناصعاً يحتذي به الناسُ في إنجاز عمليّات النقد التي تصيب حقول الوجود. بما أنّ كانط نظر في البنى الأساسيّة الناظمة، أي في الشروط النظريّة الأصليّة، فإنّ النقد الأصدق ينبغي أن ينظر في الخلفيّات المستترة التي منها تنبثق كلُّ المعارف والأحكام. على هذا النحو سار النقدُ الماركسيُّ الذي اكتفى بإعمال النظر في شروط الإنتاج المادّيّة وفضح ظلمَ اقتسام ثمار القوى العاملة. وعلى النحو عينه قام النقدُ الفرويديّ الذي دخل في أعماق النفس الإنسانيّة يستجلي طبقات اللاوعي المنحجبة فيها ويفضح التواءات الرغبة المكتومة. والمثال عينُه اعتمدته الفلسفات البنيويّة التفكيكيّة التي أعادت النظر في طريقة التفكير المألوفة بين الناس، وشكّكت في صحّة الحقائق المستخرجة وسلامة اليقينيّات المعتمدة.

أذكر هذا كلَّه لأبيّن للقارئ أنّ النقد الذاتيّ من أخطر الصناعات الوجوديّة قاطبةً. ليس كلُّ إنسان مُعَدّاً ومستعدّاً للخوض في مثل العمليّة الانقلابيّة هذه. ولكنّ النضج الإنسانيّ في المجتمعات لا يستقيم إلّا حين يرضى كلُّ إنسانٍ بإعادة النظر في المسلّمات التي بنى عليها حياتَه كلَّها. لستُ بغافلٍ عن الاختلاف الواضح بين الشكّ الذي يعطّل المعارف، والنقد الذي يتقصّى صحّتها وصوابها وصلاحيتها وراهنيّتها. غير أنّ الشكّ شرطٌ أساسيٌّ في تمهيد عمليّة النقد؛ إذ إنّ الإنسان الذي لا يشكّ في حقائق الأنظومة التي استنّها لنفسه لا يملك أن ينتقد عيوبها، ويفضح نقائصها، ويندّد بانسداداتها. فهل نستطيع فعلاً أن ننتقد ذواتنا حتّى نخرج بخلاصات أُخَر ونُفضي إلى تصوّراتٍ حياتيّةٍ جديدةٍ؟

الحقيقة الذاتية والحقيقة المطلقة

لكي يستطيع الإنسان أن ينتقد ذاته، لا بدّ له من أن يميّز الحقيقة الذاتيّة من الحقيقة المطلقة، ويفصل بين الاقتناع الشخصيّ الثابت والفكر المغاير المتطوّر. بعبارةٍ أوضح، لا بدّ للإنسان المقتنع بفائدة النقد الذاتيّ من أن يفصل بين متطلّبات النضج الذاتيّ المبنيّ على تطوير المسعى الاقتناعيّ، وضرورات التمسّك ببعض الحقائق التي ترتّب له بنيانَ شخصيّته وتضبط في أفكاره وأقواله وأفعاله موازينَ الاتّساق المنطقيّ والتماسك الصائب. واقعُ الأمر أنّ النقد الذاتيّ يضع الإنسان في منزلةٍ بين منزلتَين: الاعتصام الضروريّ بمكتسبات الخبرة الحياتيّة التي تتيح له أن يصون وحدة كيانه، والانفتاح الخلاصيّ على الغيريّات المستنهِضة، والاختلافات المستفزّة، والمستحدثات الطارئة، والممكنات الجديدة الواعدة المرتسمة في أفق الوجود الإنسانيّ المتجدّد.

الخوف من النقد الذاتي

أعرف أنّ معظم الناس لا يرغبون في ممارسة النقد التغييريّ الجذريّ هذا. بعضهم يكتفي بالنقد النظريّ الافتراضيّ الترَفيّ الذي لا يستتلي أيَّ ضربٍ من ضروب التغيير الفكريّ أو المسلكيّ. بعضهم الآخر يجرؤ فيستطلع إمكانات التغيير الضروريّ في حياته، ولكنّه لا يقوى على إنجازها. من الممكن، والحال هذه، أن تستمرّ الحياة الإنسانيّة على الكوكب المأهول هذا من غير تبدّلٍ جسيمٍ في التصوّرات والمبادئ والقيَم والاقتناعات. ولكنّ تطوّر المعارف بلغ اليوم حدّاً من الاستفزاز المربك جعل الوعي الإنسانيّ يفقد الثوابت الأساسيّة التي بنى عليها رؤيته الفكريّة الشاملة. زدْ على ذلك أنّ الاختلاط الكثيف بين الشعوب في المدينة الإنسانيّة المعاصرة الواحدة أضحى يستحثّ الناس على التفكير في معنى الاختلافات الجليلة التي يعاينون آثارَها في جميع حقول الحياة اليوميّة المشتركة.

ومن ثمّ، ينبغي لنا أن نستنبط سبيلاً جديداً من المعايشة يعتمد في المقام الأوّل على مسار النقد الذاتيّ الذي يحرّر الإنسان من أوهام امتلاك الحقيقة. ذلك بأنّ الذين يضطلعون بمسؤوليّة النقد هذا يدركون أنّ ما استقرّ في وعيهم الجوّانيّ من حقائق راسخة لم يعد صالحاً، في جوانب شتّى، لتدبّر تحدّيات الحياة الطارئة، وقد تجلّت في وجهَين اثنَين: التطوّر المذهل في المعارف العلميّة والتكنولوجيّة والطبّيّة، والاختلاط المتعاظم بين الجماعات العرقيّة والقوميّة والثقافيّة الشديدة التباين في تصوّراتها الوجوديّة الناظمة. لا شكّ في أنّ المتغيّرَين الثقافيَّين الجليلَين هذَين يحرّضان الجميع على إعادة النظر في أسُس العمارة الفكريّة التي يركنون إليها في حلّهم وترحالهم. بيد أنّ إعادة النظر لا تستقيم إلّا إذا استندت إلى عمليّة النقد الذاتيّ الصادق. جميع العمليّات التجميليّة الأُخَر لا تستطيع أن تنقذ الوعي الإنسانيّ المعاصر من أزمة التعدّديّة الكونيّة المستفحلة.

إذا أردنا أن ننزع عن وعينا غشاءَ العمى الذي أصابه من شدّة الامتداح الذاتيّ والرضوان التخديريّ، وَجب علينا أن نتجاوز مراتب التأزّم التي اختبرتها الإنسانيّة على تعاقب العصور. فنعالج أسباب الوعي الزائف، والوعي الملتبس، والوعي المتغرّب عن ذاته، والوعي الشقيّ، والوعي الاستعلائيّ، حتّى نبلغ عمق الاضطراب في وعينا المتصلّب المصفّح الممانع الذي يقاوم جميع ضروب النقد الإصلاحيّ.

أمّا إذا سألني أحدُهم: لماذا أصرّ هذا الإصرار على ضرورة النقد الذاتيّ؟ فجوابي واضحٌ وضوحَ نور الشمس! ذلك بأنّي لم أسمع عن حروبٍ نشبت ودماءٍ سالت بسببٍ من حاكم مستنيرٍ انتقد ذاتَه وعزم على إصلاح مُلكه بقوّة توبته الفكريّة وارتداده الروحيّ الصادق. خلافاً لهذا كلّه، اندلعت معظمُ حروب الأرض من جرّاء الانتقاد الذي أصابنا من الآخرين. ومن ثمّ، لا يستقيم حوار الحضارات إلّا حين ترضى كلُّ أنظومةٍ ثقافيّةٍ بانتقاد ذاتها من داخل بنيانها الفكريّ العقائديّ. كلُّ انتقادٍ يأتينا من الغير يصيبنا بالتشنّج المرَضيّ، شئنا ذلك أم أبينا. أمّا الانتقاد النابع من رغبتنا الصادقة في التقويم والإصلاح والتجويد، فيعزّز لنا وللآخرين فرَصَ التسالم والتحاور والتعاون والتضامن.

رأس الكلام في هذا كلّه أنّ النقد الذاتيّ شرطُ المعيّة الإنسانيّة الناضجة المتضامنة المتقابسة في قرائن المدينة المعاصرة المتعدّدة الأجناس والأفكار والأذواق والأفعال. لا يستطيع الناسُ المختلفون أن يحيوا معاً حياةً صادقةً منتجةً إلّا إذا عمدوا إلى انتقاد التصوّرات الأصليّة التي بُنيت عليها اعتقاداتهُم. من دون ذلك تتحوّل معيّتُهم إلى مكاذبةٍ فاضحةٍ تشلّ طاقات الإبداع في مجتمعهم المتنوّع. النقد الذاتيّ شرطُ تقدّم الأمَم. لا غرابة، والحال هذه، من أن تَسقط مجتمعاتُ الاستبداد في محنة التخلّف الفكريّ الذي يرهب النقدَ في جميع وجوهه. لا يمكنني أن أتصوّر مجتمعاً قائماً على الرضا الوجدانيّ المطّرد والمدح الذاتيّ الدائم. لا يُعقل أن تكون أحوالُ الناس كلُّها على ما يُرام، وأن يحظى الجميع بأرفع شهادات السلوك. الخوف من النقد الذاتيّ علامةٌ على رهبةٍ كيانيّةٍ تجعل الإنسانَ مريضَ أوهامه يعجز عن استقبال الجِدّة الآتية من عبقريّة العقول المستنيرة ووعود الأجيال الصاعدة. ذلك بأنّ النقد ضمانةُ الاستقامة المسلكيّة الرائدة، وعربونُ الإبداع الفكريّ البنّاء، ودليلُ التألّق الحضاريّ المغني.