سعد البازعي

لو تخيلنا سيناريو يقرر فيه ناشرون من بريطانيا وأميركا وحدهم تقريباً ما يمكن ترجمته من كتب للعالم الثالث، فإن دار نشر سيغل (Seagull) في كلكتا ستقاوم ذلك السيناريو بإنجاز ترجمات للأسواق المحلية والعالمية. سياسيات الترجمة مجال شهد في العقود الأخيرة حفريات رائعة أنجزها منظّرون عديدون منذ فالتر بنيامين وحتى غاياتري سبيفاك. كما أن هناك دراسات كمية تشير إلى تدفق الترجمة باتجاهات محددة: مثلاً، من الإنجليزية إلى اللغات الأخرى، وأحياناً من لغة إلى أخرى عبر الإنجليزية. وتلك تدفقات شديدة التفاوت في عالم يخيم عليه الافتقار إلى المساواة.

في المجموعة الجديدة من المقالات التي نشرها الروائي سلمان رشدي تحت عنوان «لغات الحقيقة» تبرز طموحات عالية. وكما يشير العنوان الجانبي للمجموعة فإن الهدف هو التعامل مع الانقلاب السياسي والثقافي الذي أحدثه هذا القرن وهو لما يزل في بداياته. يفتح رشدي ذراعيه واسعتين ليعانق كل شيء من روايات فيليب روث إلى موت أسامة بن لادن إلى فن الكارا ووكر، في مسعى للتعبير عن إحساس بالتحدي مثلته تلك الثمانية عشر عاماً للثقافة الأدبية الغربية.

كان الرسام الإسباني فرانشيسكو غويا إي لوسينتيس كومة من التناقضات؛ كان ليبرالياً متعاطفاً في البدء مع الثورة الفرنسية، ولا يعجبه شيء أكثر من الذهاب للصيد مع عدد من الملوك الإسبان المتتالين المطلقي السلطات؛ كان مديراً مساعداً للأكاديمية الملكية في مدريد، ولكنه آمن بأن التدريب الأكاديمي التقليدي عديم الفائدة، مصراً على أنه «لا توجد قواعد للرسم»، وأن «الالتزام الخنوع بجعل الجميع يدرس أو يتبع الطريقة نفسها هو العائق الكبير أمام الشباب». كان غويا بطبعه معارضاً للكهنوت، مع أنه كان سعيداً بتنفيذ كثير من الصور الدينية المصممة لإرضاء المتعبدين الإسبان الكاثوليك.

الفنون كالكائنات، تجد طريقها إلى الحياة، تشق كالنبات مسارًا إلى الهواء والماء. هي كائنات إنسانية في نهاية المطاف، أبدعتها المخيلة البشرية وتبقيها حية إرادة الإنسان الصلبة. تلك هي قصة الفنون دائمًا، لكنها قصتها بشكل خاص في بيئة مليئة بالتحديات كالبيئة السعودية. حين طرحت فكرة تأسيس جمعية للفنون في المملكة قبل نصف قرن قال البعض إن الفكرة ستُرفض فأضيفوا للفنون كلمة أكثر قبولاً، فكان أن أضيفت كلمة «ثقافة» بل واجعلوها في المقدمة لتصير «جمعية الثقافة والفنون». ومع أن الفنون من مسرح وتشكيل وموسيقى وسينما من أسس الثقافة وأبرز أركانها، فقد كانت الأسس الأخرى للثقافة (اللغة، الأدب..

«الجنادرية»، أو المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الذي يقيمه الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية كل عام، حدث كبير ومهم وفريد من نوعه في المنطقة. لكنّ له جانبين أود التطرق إليهما فيما يلي: الجانب الأول، دلالة لا يُلتفت إليها كثيرًا، إن التُفت إليها أصلاً. في احتفالات الجانب التراثي من «الجنادرية»، الجانب المتعلق بالفنون والحرف الشعبية، نلمح ما أسميه السمة المتحفية، السمة المتمثلة في أن ما يُحتفى به لم يعد، في واقع الأمر، جزءًا أصيلاً أو فاعلاً مؤثرًا في حياتنا الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

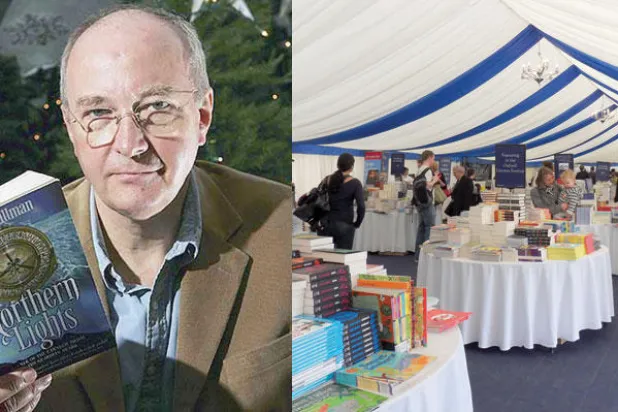

استرعى انتباهي قبل أيام خبر في صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن كاتب بريطاني ينسحب من مهرجان أدبي تقيمه جامعة أكسفورد، وهو كاتب يتمتع بشعبية واسعة ومكانة رفيعة أهلته ليكون راعيًا لذلك المهرجان على مدى الخمسة أعوام الماضية. ما استرعى انتباهي كان السبب، فعلى غير المعتاد، لم يكن ذلك السبب خلافًا فكريًا أو أدبيًا أو قانونيًا، وإنما كان خلافًا ماليًا، أو ماديا كما نقول عادة. فيليب بولمان Pullman كاتب ذائع الصيت وأعماله تبيع بأعداد كبيرة، أي إنه يحقق أرباحًا كبيرة يحسدها عليه آلاف الكتاب الآخرين وهو ما يجعل الخبر أكثر لفتًا للانتباه.

في عام 2013 خفّضت ألمانيا ميزانيتها العامة، ثم فاجأت الجميع بزيادة مخصصات الثقافة 8 في المائة، وقال وزير الثقافة الألماني حينئذٍ، بيرند نيومان، إن المبلغ ليس مجرد دعم «وإنما هو استثمار أساسي في مستقبل مجتمعنا». هذا في دولة تنفق 11 بليون يورو سنويًا على الثقافة والفنون، يأتي معظمها ليس من الحكومة الفيدرالية، وإنما من الولايات والبلديات.

كانت فترة الثمانينات من القرن الماضي محتدمة بمتغيرات ثقافية واجتماعية منحت تلك الفترة حضورًا بارزًا في الذاكرة السعودية. سيتذكر الكثيرون اقتحام جماعة جهيمان للحرم المكي في نهاية السبعينات والأثر الذي تركه ذلك العنف الإرهابي ليرخي بثقله على الثمانينات وما بعدها فيحول الكثير من التوجهات التحديثية والانفتاحية التي كانت تتسارع آنذاك إلى حركة مضادة توقف مد التغيير أو تخفف من مسيرته.

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة