يمكن القول منذ البداية إن الفكر الفرنسي شغل العالم في القرن العشرين، مثلما شغله الفكر الألماني في القرن التاسع عشر. فمعظم المدارس الأدبية والفلسفية ظهرت في فرنسا، أو انتعشت فيها. نضرب على ذلك مثلاً الفلسفة الوجودية، والفلسفة البنيوية، والفلسفة التفكيكية، إلخ.

وحتى فيما يخص الأدب والفن، نلاحظ أن فرنسا هي التي صدرت للعالم معظم الصرعات الفنية والجمالية، كالدادئية، والتكعيبية، والسريالية، ومسرح العبث أو اللامعقول، إلخ. ويمكن القول إنه إذا ما حذفنا أسماء أندريه بريتون، وبيكاسو، وسلفادور دالي، ورينيه شار، وأراغون، وهنري ميشو، وجان جنيه، وجان بول سارتر، وألبير كامو، وكلود ليفي ستروس، وبول ريكور، وميشيل فوكو، ورولان بارت، وبيير بورديو، وجاك دريدا، وجيل ديلوز، وكاستورياديس، وإدغار موران... فإن الفكر العالمي سوف يخسر الكثير. ولا ينبغي أن ننسى بيرغسون وغاستون باشلار، وآخرين كثيرين نعتذر عن ذكر أسمائهم التي لا تقل أهمية.

ويمكن القول أيضاً إن الفرنسيين شغلوا العالم مرتين هذا القرن: مرة أولى أيام سارتر والوجودية، ومرة ثانية أيام فوكو وديلوز وليفي ستروس والبنيوية. ولا ينبغي أن ننسى مدرسة الحوليات الفرنسية، التي هي من أشهر المدارس التاريخية في العالم. وقد قلب أقطابها من لوسيان فيفر إلى فرنان بروديل وجورج دوبي وجاك لوغوف وآخرين منهجية البحث التاريخي رأساً على عقب. وهذا ما نحتاجه حالياً في العالم العربي إلى أقصى حد، فهذه المناهج التحريرية ضرورية لتفكيك الانغلاقات اللاهوتية المتحجرة التي أوصلتنا إلى «داعش» أخيراً. نحن بحاجة إلى المنهجية التفكيكية، ومنهجية الحفر الأركيولوجي في الأعماق، إذا ما أردنا أن نشفى من أمراضنا التراثية والتكفيرية الدفينة. فالقصة أكثر خطورة مما تظنون، والداء مستفحل عضال، «وآخر الدواء الكي»، كما تقول العرب. ولا يتوقع أن نخرج من المغطس عما قريب.

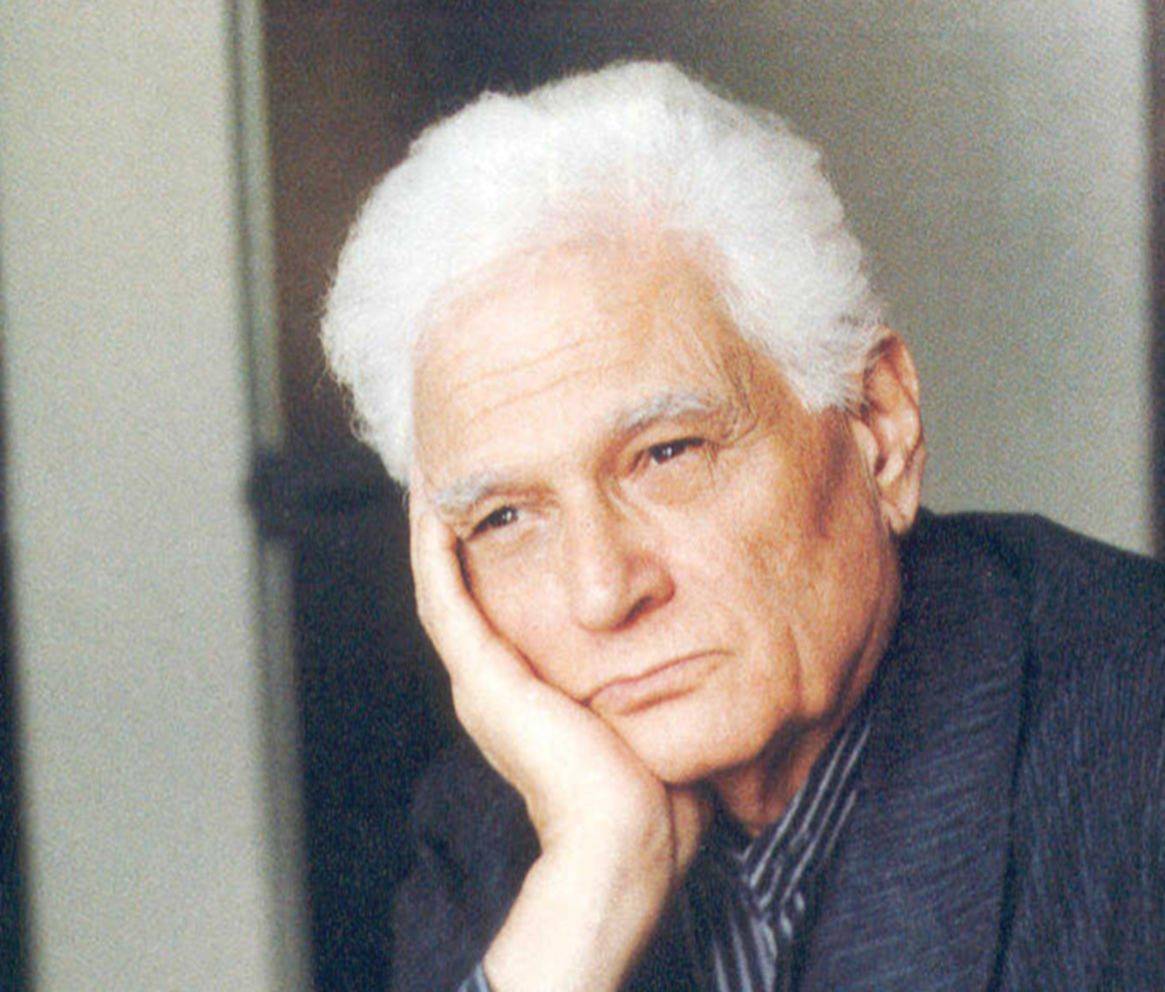

ولا ينبغي أن ننسى الفيلسوف بول ريكور، الذي رحل عام 2005 عن عمر طويل يناهز الثالثة والتسعين. كان ذلك في قرية «شاتني مالبري»، الواقعة جنوب باريس التي عشت فيها عدة سنوات متواصلة عندما كنت طالباً جامعياً، بوهيمياً، متوحشاً... ولكن ما كنت أعرف أن بول ريكور كان جاري! وهي بالمناسبة قرية فولتير أيضاً لأنه ولد فيها. ولذلك، فإن تمثاله الضخم هو أول ما يستقبلك على مدخلها الجميل. وكثيراً ما كنا نشرب قهوة الصباح في مقهى فولتير مستمتعين بمنظر الحسناوات الداخلات الخارجات كخلية النحل دون توقف. على أي حال، لقد خلف بول ريكور وراءه مكتبة كاملة من المؤلفات والبحوث العميقة. ومعلوم أنه كان فيلسوفاً ومؤمناً في الوقت ذاته.

وهذا شيء نادر في الغرب لأن كلمة الفيلسوف هناك أصبحت تعني بالضرورة الشخص الملحد الذي لا يعترف بوجود أي شيء خارج الواقع المادي المحسوس. ولكن بول ريكور لم يكن يخلط بين إيمانه الشخصي والفلسفة، فهو يقول إن للفلسفة مجالها وللدّين مجاله، ولا يجوز الخلط بينهما. وقد اعترف بأن اطلاعه الواسع على الفلسفة ساهم في تعميق إيمانه، لا إزالته ولا تنقيصه. فالإيمان الذي يجيء بعد تفكير ناضج ودراسات معمقة أهم من الإيمان الساذج أو السطحي الذي قد يتحول إلى جهالة فكرية أو تعصب أعمى.

وبالتالي، فهناك علاقة جدلية بين العلم والإيمان، أو بين الفلسفة والدين. إن بول ريكور الذي عاش بين عامي (1912 - 2005) شارك في معظم المعارك الفلسفية التي دارت رحاها في القرن العشرين. فقد اصطدم مع سارتر ووجوديته في الخمسينات. وعندئذ، نعته سارتر بأنه خوري يتفلسف! وهي عبارة احتقارية جداً لا تليق بسارتر، ولكنها صادرة عن فيلسوف وجودي ملحد في المطلق، كاره للدين والمتدينين في آن معاً. ثم اصطدم بول ريكور مع كلود ليفي ستروس وبنيويته في الستينات، وجرت بينهما مناظرة عميقة جداً على صفحات مجلة «اسبري» الفرنسية، أي الروح أو الفكر. كما انخرط في مناظرات معمقة مع الماركسيين والتحليل النفسي، وسوى ذلك من المدارس الفكرية والتيارات. وأعتقد أن فكر بول ريكور يساعدنا كثيراً على حل مشكلتنا التراثية.

فوكو: عبقرية الجنون

أو جنون العبقرية

أما ميشيل فوكو، الذي عاش عمراً قصيراً (1926 - 1984)، فقد اشتهر بعدة كتب أساسية، نذكر من بينها: «تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي» (1961)، و«الكلمات والأشياء» (1966)، و«المراقبة والعقاب» (1975). وقد جدد الفكر الفرنسي والأوروبي كله بهذه الكتب المفصلية الشديدة الابتكار والجدة. فقد درس العلاقة الجدلية الكائنة بين العقل والجنون على مدار أربعمائة سنة من تاريخ الحضارة الغربية، أي منذ القرن السادس عشر حتى اليوم. وبرهن على خطأ الوهم الشائع الذي يقول إن العقل كله يقع في جهة، والجنون في الجهة الأخرى، ولا اختلاط بينهما. وأثبت أن كل واحد منا فيه حبّة جنون، حتى لو كان عاقلاً جداً! كما برهن فوكو على أن نظرة الناس إلى الجنون في القرون الوسطى كانت مختلفة عن نظرتنا نحن إليه. وقل الأمر ذاته عن القرن السادس عشر وما تلاه.

وبالتالي، فكل عصر يشكل تصوره عن هذه الظاهرة التي ترعبنا للوهلة الأولى: أقصد ظاهرة الجنون. ثم ختم فوكو كتابه بثناء حار على جنون العباقرة، من أمثال هولورلين، ونيتشه، وأنطونين أرتو، وجيرار دونيرفال، وغويا، إلخ. وقال إن جنون العباقرة هو الذي يحق له أن يحاكم العقل الغربي الاستعماري المتغطرس، وليس العكس. فلا يوجد أي عقل في العالم يستطيع أن يرتفع إلى مستوى هيجانات فريدريك نيتشه أو أنطونين أرتو وهولدرلين. وهكذا، تحدث فوكو بلهجة رومانسية وشاعرية جداً عن هؤلاء المجانين الكبار الذين أتحفونا بالروائع الخالدة، ولكنه اعترف بأن الجنون يضع في النهاية حداً للإنتاج والإبداع. فنيتشه، بعد أن جنّ، لم يعد قادراً على تأليف كتب عبقرية، كما في السابق، بل لم يعد قادراً على كتابة سطر واحد؛ لقد صمت صمت القبور بعد أن هزنا وزعزعنا وزلزلنا، ولا يزال صوته يدوي في أرجائنا حتى اللحظة!

وأما هولدرلين، فوضعه مختلف لأنه لم يجن دفعة واحدة كنيتشه، وإنما على دفعات... ولذا، ظل يخربش على الورق بعضاً من أجمل القصائد، قبل أن يسكت بشكل نهائي. نعم، لقد كتب في الفترة المترجرجة ما بين العقل والجنون مجموعة كاملة لا تقدر بثمن. انظروا: «قصائد الجنون لهولدرلين»، بترجمة الشاعر الفرنسي بيير جان جوف. وبالتالي، فالجنون إذا ما انتصر على العقل يعني نهاية النهايات، ولكن بعض جرعات الجنون مفيدة للإبداع بشرط ألا تزيد عن حدها. بالمناسبة، هل تعلمون أن هيدغر طلب أن يقرأوا على نعشه قبيل الدفن بعض أشعار هولدرلين؟

ويبدو لنا من خلال كتاب فوكو أن المجتمع القمعي هو المسؤول عن جنون العباقرة، وربما غير العباقرة. وهذا الكلام يتوافق مع رأي أنطونين أرتو، الذي جن في نهاية المطاف، كما هو معروف. فقد اتهم المجتمع «الإرهابي» بالمسؤولية عن جنون جيرار دونيرفال وشارل بودلير ورامبو وفيرلين وسواهم كثيرين. انظروا كتابه الشهير الرائع، الصادر عام 1947، قبيل موته بقليل، تحت عنوان بارز شديد الدلالة والمغزى: «فان غوخ وانتحار المجتمع». ففيه، يصب جام غضبه على المجتمع الفرنسي الذي جنن فان غوخ، ودفعه دفعاً إلى الانتحار. وفيه يقول ما معناه: «لا، لم يكن فان غوخ مجنوناً، وإنما المجتمع نفسه هو المجنون؛ إنه مجتمع بلا شفقة ولا رحمة، مجتمع عاجز عن فهم العباقرة الكبار بكل همومهم ومعاناتهم. فلوحاته نيران يونانية، قنابل ذرية! ينبغي العلم أنه داخل كل مجنون يوجد شخص عبقري غير مفهوم. والفكرة التي تلمع في رأسه تخيف الآخرين. ولذلك يحاصرونه، بل ويسجنونه في المصحات العقلية حتى يجن تماماً. ثم يردف أنطونين أرتو، قائلاً: المجنون هو إنسان لم يرد المجتمع أن يسمعه، بل ومنعه من الكلام وقمعه خوفاً من أن يتفوه بحقائق هائلة لا تُحتمل ولا تُطاق، حقائق مزلزلة للمجتمع بأسره.

بعد أن نقرأ كلام أرتو المعذب وصرخاته المدوية لا نملك إلا أن ننحني أمام معاناته النفسية الهائلة. وهذا ما فعله فوكو، في كتابه الشهير. من هنا، جاذبيته التي لا تقاوم. ومعلوم أن فوكو ذاته كان على حافة الجنون، ولم ينج من السقوط في حمأته إلا بعد أن نجح في تأليف أجمل كتاب عن تاريخ الجنون... باختصار: تداويت منها بها. وداوني بالتي كانت هي الداء... ربما كان فوكو يريد أن يقول لنا: كل عبقري مجنون، ولكن ليس كل مجنون عبقرياً!

جان بول سارتر: الفكر كعلاج

أما القطب الأساسي للفلسفة الفرنسية المعاصرة، فهو دون شك جان بول سارتر. ومن المعلوم أن سارتر (1905 - 1980) سيطر على كل مثقفي فرنسا طيلة ما لا يقل عن ثلاثين سنة متواصلة. فمنذ صدور كتابه الشهير «الوجود والعدم»، عام 1943، حتى موته عام 1980، ما انفك يشغل واجهة الأحداث المحلية والعالمية. ولكن البنيوية على طريقة كلود ليفي ستروس وميشيل فوكو وبارت وسواهم أنزلته عن عرشه وكبريائه، بدءاً من أوائل السبعينات. فقد بدا لأول مرة قديماً بالياً في نظر الشبيبة الفرنسية التي أصبحت مسحورة بالمنهجية البنيوية والعلوم الإنسانية. وشحب بريق الوجودية عندئذ. وهذه هي حال الدنيا: يوم لك، ويوم عليك. ولا تدوم لأحد.

ولكن ينبغي أن نعود إلى الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي لكي نفهم عظمة سارتر، وندرك حجم شهرته وإبداعه وطغيانه على الساحة الثقافية، فقد أعطى للشبيبة الفرنسية أملاً جديداً، بعد أن خرجت فرنسا منهكة محطمة من الحرب العالمية الثانية. ويمكن القول إنه فعل الشيء ذاته الذي فعله أندريه بريتون بعد الحرب العالمية الأولى. ففرنسا، عندئذ، خرجت أيضاً محطمة من أكبر مجزرة في التاريخ. وكان الشباب يائساً عاجزاً عن الإيمان بأي شيء. عندئذ، قدم له أندريه بريتون الفلسفة السريالية كحل أو كعلاج، عام 1920، مثلما قدم له سارتر الفلسفة الوجودية كحل وعلاج، بعد عام 1945. في كلتا الحالتين، كانت الشبيبة الفرنسية بحاجة لأن ترفه عن نفسها، لأن تنسى همومها، لأن تؤمن بشيء ما يعصمها من الانهيار والجنون، بعد أن فقدت كل أمل بسبب الحرب ومآسيها وفواجعها. لم يبق بيت إلا وكان فيه فقيد أو جريح أو قتيل أو معطوب. كل فرنسا كانت مفجوعة، وكل ألمانيا أيضاً. ولا يمكن أن نفهم سبب الانتشار السريع للسريالية بعد عام 1920، والانتشار الكبير للوجودية بعد عام 1945، إلا إذا أخذنا هذه المعطيات الاجتماعية والسياسية بعين الاعتبار. فالأدب هو ابن عصره وظروفه في نهاية المطاف، وكذلك الفكر والفن والفلسفة. كل شيء مرتبط بالعصر والظروف. هل يمكن أن نفهم الأدب العربي الحديث، وكذلك الفكر العربي، دون هزيمة 5 يونيو (حزيران) 1967؟ كل ما فعله المثقفون العرب منذ خمسين سنة كان عبارة عن رد فعل عليها.

والآن، اسمحوا لنا أن نطرح هذا السؤال: من يستطيع أن يكتب النص العربي القادر على أن يرتفع إلى مستوى التراجيديا العربية الراهنة؟ أين هو بريتون العربي أو سارتر العربي أو صموئيل بيكيت العربي؟ ولكن السؤال مطروح بشكل خاطئ في الواقع. فنحن لسنا بحاجة إلى بريتون وبيكيت وكل مسرح العبث واللامعقول. نحن بحاجة إلى فولتير العربي وديكارت العربي وكانط العربي. نحن بحاجة إلى بول ريكور عربي يعرف كيف يصالح بين الإيمان والعقل، أو بين الدين والفلسفة. باختصار شديد: نحن بحاجة إلى الأنوار العربية لكي تنقذنا من جحيم الظلمات العربية. نقطة على السطر!