صدر حديثا عن دار نشر «بانتام» كتاب «اللوح الواحد» لراين ميرشانت، الصحافي الأميركي ومحرر مدونة التكنولوجيا الخاصة بـ«فايس ميديا». وهو سيرة لمخترع الآيفون ستيف جوبز. لكن ميرشانت يقول منذ البداية، في عرض للكتاب نشرته جريدة «الغارديان» البريطانية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، إن جهاز الـ«آيفون» ليس حقاً اختراعاً مذهلاً أصيلا، بل مجرد نموذج يجمع ما سبقه من تطورات في هيكل واحد صغير سهل الاستخدام، أو كما يصفه أحد الخبراء في الكتاب بـ«تكنولوجيا الالتقاء»، حيث لم يكن عملا ابتكره عبقري واحد، بل ثمرة تعاون طويل بين المصممين، والمهندسين، وبعض العاملين في شركة «آبل»، والكثير من الأفراد في مختلف أنحاء العالم في مجال البحث العلمي والتصميم الصناعي.

ويقوم ميرشانت في بعض أفضل أقسام كتاب «الجهاز الواحد» «ذا وان ديفايس» باستعادة بعض الرواد المنسيين. ويتضمن الأمر الكثير من المفارقات؛ فقد اخترع علماء يعملون لدى شركة «إكسون» بطاريات الليثيوم المستخدمة في أجهزة الـ«آيفون» خلال أزمة النفط التي حدثت في سبعينات القرن الماضي، وتم التخلي عما توصلوا إليه حين عاودت أسعار الغاز الانخفاض مرة أخرى. وابتكر وين ويسترمان، مهندس كهربائي شاب ألمعي، نظاما متعدد اللمس يستخدم حالياً في «آيفون» من أجل تخفيف حدة ما يشعر به من أعراض «متلازمة النفق الرسغي». مع ذلك كان عليه إغلاق شركته، ولم يستمر إنتاج لوحة المفاتيح المريحة الشهيرة، واستحوذت عليها شركة «آبل». أما زجاج «غوريلا» الذي يتم استخدامه في تصنيع شاشات الـ«آيفون»، والمقاوم للكسر، فقد ابتكره مجموعة من المهندسين في شركة «كورنينغ غلاس» في بداية الستينات، وكانوا قد نجحوا في ذلك من خلال وضع ألواح الزجاج في حمامات من أملاح البوتاسيوم. كانت المشكلة هي عدم توصلهم إلى طريقة لاستخدام هذا الزجاج شديد القوة والمتانة. وقد فكروا في استخدامه في صناعة الزجاج الأمامي للسيارات، لكن وجدوا أنه كان قاسيا إلى درجة أدت إلى تكسير الناس له، لذا أصبح هذا الزجاج في طي النسيان إلى أن ظهر ستيف جوبز وأعاده إلى المشهد مرة أخرى.

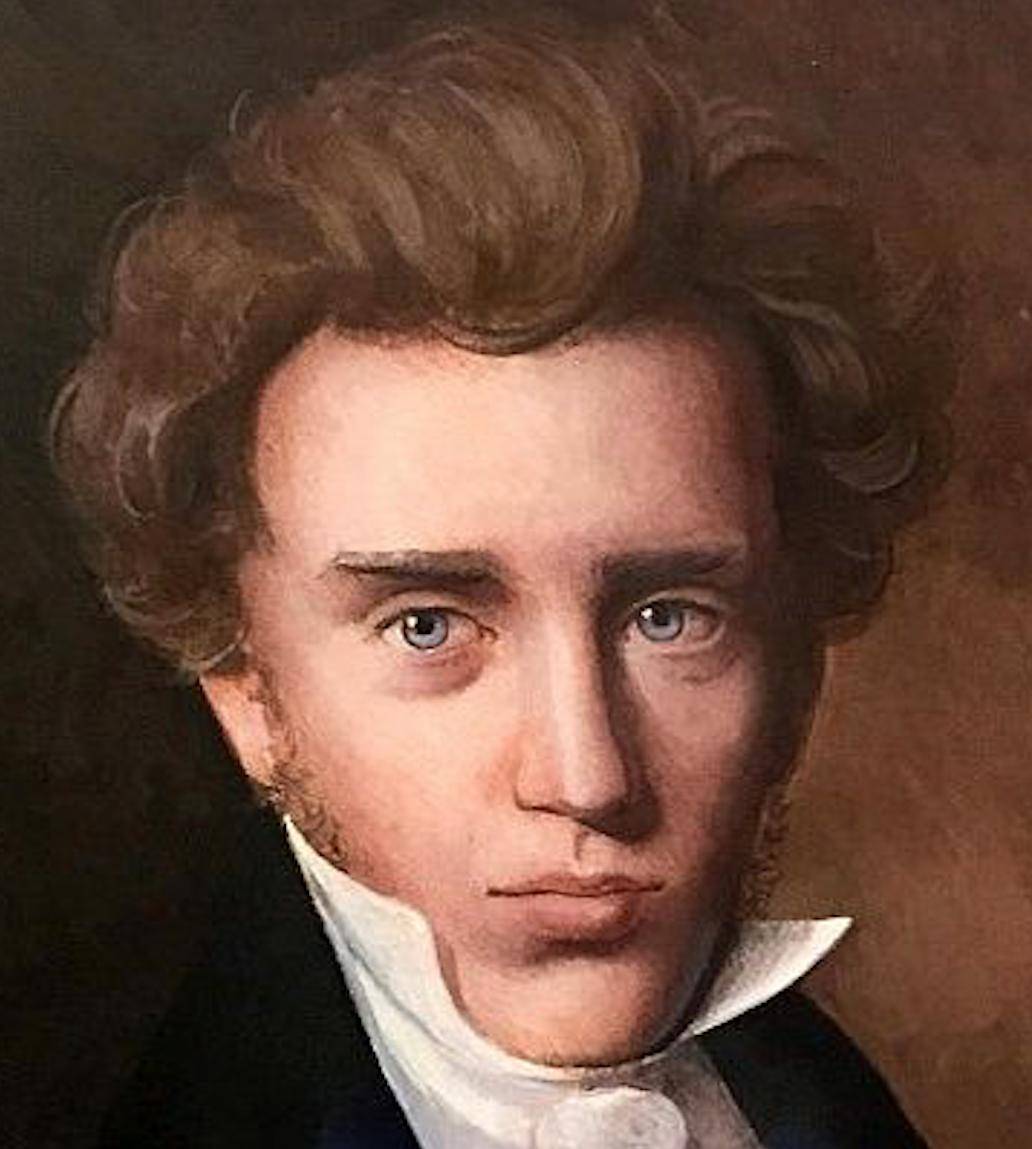

تلك اللحظة، التي التقطها والتر إيزاكسون في كتابه عن سيرة جوبز، تقدم لنا صورة عن الرجل. بدأ جوبز الاجتماع من خلال التعبير عن شكه فيما إذا كان الزجاج جيداً بما يكفي لاستخدامه في صناعة الـ«آيفون»، وبدأ يوضح لويندل ويكس، الرئيس التنفيذي لشركة «كورنينغ»، أكبر شركة لتصنيع الزجاج في البلاد، كيفية صناعة الزجاج، فقاطعه ويكس قائلا: «هل يمكن أن تصمت وتجعلني أعلمك قدراً من العلم؟» لم يكن جوبز يتحلى بفضيلة الصبر، وكان مستبداً، وضحلا، وقاسيا، وجاهلا، ومصاباً بالنرجسية، وكثيراً ما يكون على خطأ.

هذه المرة خضع جوبز، لكن كانت كلمته هي القانون في أكثر الأوقات. وحاول الكثير من تابعيه الحديث مثله ومحاكاة أسلوبه في ارتداء الملابس، حيث كان يخشون دائماً اعتراضه. وكان يتم إخفاء أكثر النسخ الأولية من الـ«آيفون» منه حتى لا يجهض المشروع في المهد.

وتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في صمت ودهاء. وقد حرصت «آبل» على السرية في أكثر مشروعاتها، لكن المدة التي تم الحفاظ خلالها على سرية الهاتف كانت مذهلة، حيث يشير ميرشانت إلى تقديم مواصفات لمشروعات غبية إلى الموردين، ومهندسين يعملون وراء الأبواب المعدنية المغلقة. بعيداً عن لوحة المفاتيح، كان من النادر تجربة أي عنصر من العناصر المكونة للهاتف «آيفون» بمساعدة مستخدمين. وعندما كانت هناك حاجة إلى إحضار مهندسين من أقسام أخرى للتعامل مع بعض جوانب الهاتف، لم يكن يتم السماح لهم برؤية الشاشات، وحين كان من الضروري التنقل بالنماذج الأولية في أنحاء الشركة، كانوا يغطونه بقطعة قماش سوداء حتى إنه كان يبدو مثل قديس تائب.

وكان جوبز طوال ذلك الوقت يحفز على العمل، ويدقق في التفاصيل الصغيرة، ويعاقب، مع الحرص على عدم معرفة أي أحد لما يقوم به فريق العمل. من الأمور غير المتوقعة من كتاب «الجهاز الواحد» هي الصورة السلبية التي رسمها عن الرئيس التنفيذي الأسطوري. رغم أن تلك الأمور كانت على هامش السيرة، هناك إشارات إلى عدم تحلي جوبز بالصبر، وقسوته، وجهله، وإصابته بالنرجسية، وكونه على خطأ في أكثر الحالات باستثناء مرات قليلة كان فيها مصيباً ومحقاً تماماً.

وبحسب تقدير أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة «آبل»، كان يتم ترجمة ولع جوبز بالسرية إلى مئات الملايين من الدولارات في التسويق، إلى جانب عشرات الملايين من الدولارات التي تم جنيها من مبيعات الـ«آيفون» فقط. مع ذلك ما هو الإنجاز الذي حققوه، بعيداً عن تحقيق ثروة هائلة؟ عندما أعلن جوبز عن الجهاز كان يقول عنه إنه «منتج ثوري»، من نوعية تلك المنتجات التي «تغير كل شيء».

وقد كان محقاً من عدة أوجه، حيث يصفه ميرشانت بأنه عنصر من عناصر «تحول على المستوى الحضاري»، وأنه أول تكنولوجيا محمولة يكون عليها أكبر طلب على مستوى العالم منذ الملابس. مع ذلك مع اقتراب الكتاب من نهايته، يتراجع قليلا عن هذا الوصف، وتظهر بعض إمارات التواضع من مهندس ساعد في تقديم هذا المنتج إلى العالم، حيث يوضح أن الأجهزة بطبيعتها تحدث جلبة حين تظهر للمرة الأولى. يقول: «زوجتي رسامة، وترسم لوحات زيتية، وعندما ترسم تقدم شيئا يدوم إلى الأبد؛ أما التكنولوجيا أمر مختلف، فمن سيهتم بالآيفون بعد 15 عاماً من الآن؟».

ويحاول ميرشانت في أجزاء متفرقة من الكتاب استعراض مسألة سعر هاتف الـ«آيفون» في مقابل الجانب الأخلاقي. لهذا الغرض قام بجولة حول العالم بحثاً عن سلسلة التوريد من المناجم الموجودة في بوليفيا، التي يتم منها توريد معدن القصدير إلى مدينة المصانع الصينية في شنغن، حيث يتم تجميع الهواتف، إلى مكبّات النفايات في كينيا، التي يتم منها إحضار الهواتف التالفة. لا يوجد في الكثير من الأمور التي يجدها ما هو مشجع، حيث تحسنت طريقة معاملة العمال في شركة التجميع «فاكسون» منذ موجة الانتحارات الشهيرة عام 2010. لكن لا تزال ظروف العمل سيئة. يتم الحصول على معدن الكوبلت والتنغستين بالأساس من جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي يتم فيها توظيف أرباح التعدين في دعم عمليات الجماعات المتمردة العنيفة. تشبه المناجم في بوليفيا، التي يتم منها استخراج القصدير والفضة اللازمين لتصنيع الهواتف على ارتفاع 14 ألف قدم فوق سطح البحر، الصورة التي تظهر في أعمال الروائي تشارلز ديكنز. طبقاً لقواعد السلوك التي تتبعها شركة «آبل»، يجب على الموردين توفير ظروف عمل آمنة للعمال ومعاملتهم بكرامة واحترام.

ما الذي ينبغي علينا عمله باستخدام هذه المعلومات؟ التعقيد الشديد، الذي يتسم به جهاز مثل «آيفون» يجعل من الصعب إجراء حسابات أخلاقية كما هو الحال في إنتاج سلع أبسط مثل الألماس أو الذهب. يمثل التاريخ الممتد، الذي يقدمه لنا ميرشانت، بداية إجابة أو حل. مع ذلك من أجل حساب التكلفة البشرية مقابل السعر، ربما نكون بحاجة إلى التحول إلى فلاسفة أخلاقيين. منذ عدة سنوات، تساءل بيتر سينغر عما إذا كانت قيمة حياة طفل أقل من ثمن زوج من الحذاء؛ وبالمثل هل يستحق جهاز «آيفون» كل ذلك؟

كتاب «الجهاز الواحد» صادر عن دار نشر «بانتام»

8:29 دقيقه

سيرة جوبز تقدم صورة مغايرة لما نعرفه من الرجل

https://aawsat.com/home/article/967581/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84

سيرة جوبز تقدم صورة مغايرة لما نعرفه من الرجل

{آيفون} لم يكن عملاً ابتكره عبقري واحد

ستيف جونز

سيرة جوبز تقدم صورة مغايرة لما نعرفه من الرجل

ستيف جونز

مواضيع

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة