كما عودتنا الكاتبة السعودية رجاء عالم في أعمالها السابقة في «موقد الطير»، و«الموت الأخير للممثل»، و«طريق الحرير»، و«نهر الحيوان»، خصوصًا الحائزة على جائزة البوكر العربية - على أسلوبها الفريد في الكتابة، بجملها المفتولة، المعروكة، المصاغة بنفس طويل التي تعيدك إلى أولها، كلما انتهيت إلى آخرها لتتمعن برصف كلماتها التي تأتيك مبهمة كمطرقة على الرأس فتفتنك بعد قراءات عدة.

بناء متن قائم على كتمان، لا يكشف عن مكنون كنهه إلا بعد قطع الأنفاس، وتحفيز الحواس. سرد بلا عقدة واحدة، بل بعقد مترابطة، متراكبة، تدعك تفككها وليس لك منها انفكاكا. تشدك بسحر الكلمات، والكلمات من عقد السحر. وبأجواء أم القرى، سيدة المدن وأقدسها، تأخذك محرمًا لتحج في البيت العتيق، وتتنسم روائح البخور والعطور من دكاكينها، وشوارعها الملتوية المحصورة بين جبلين.

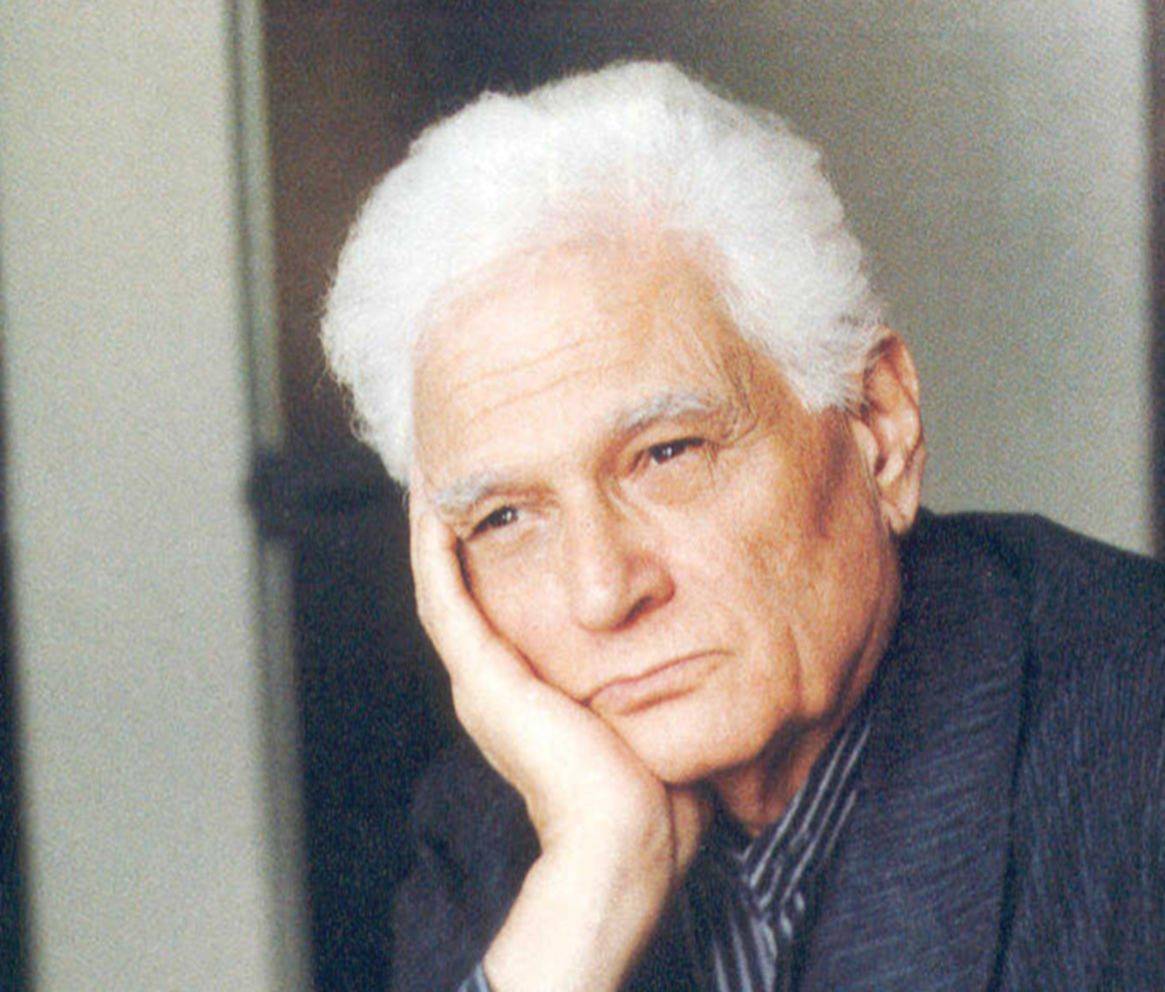

في آخر إصدار لها عن دار الجنوب التونسية، رواية لا تقل إمتاعًا، وإبداعًا، وقطع أنفاس عن سابقاتها، ولفرط الإمتاع والإبداع قدم لها الكاتب والناقد التونسي توفيق بكار - الذي لا يسرف بمقدمة من مقدماته الشهيرة إلا بعد قناعة باستحقاق العمل الأدبي.

عنوانها كلمة واحدة «خاتم» مبهمة المعنى لخلو تائها من كسر أو فتح، فلا هي «خاتم» بفتح التاء، ولا هي «خاتم» بكسرها ليستقيم المعنى المقصود: أهو اسم لذكر، أم اسم لأنثى، ولا يمكن فك اللغز الكامن وراء كسر أو فتح إلا بعد تتبع «بطل» أو «بطلتها» بحركاتها، وسكناتها، أو حركاته، وسكناته، فهو تارة ذكر، وتارات أنثى، أو ربما بين بين.

وقائعها في مكة المكرمة، وزمانها في أواخر العهد العثماني من القرن ما قبل الماضي، تدور أحداثها حول رغبة الشيخ «نصيب» (تاجر رق غني) الجامحة بأن يرزق بولد ذكر يحمل اسمه بعد أن فجع بمقتل ذكوره الخمسة الذي أنجبتهم زوجته سكينة توائم من ذكر وأنثى، سلمت الإناث منهم، ومات الذكور في حروب طاحنة، وضروب أمراء متناحرين من ذاك الزمان كلما أرخى الباب العالي سلطانه. وبعد أن وصل به اليأس إلى ما وصل دون أن تعلق زوجته بولد عزم تبني «سند» وليد زوجين من عبيده (فرج وشارة). وإذ لم يكف التبني ليكون سندًا في شجرة العائلة، عزم على إرساله إلى أخته النفساء كي يرضع حليبها مع رضيع، فيكون بذلك ابنا وأخا بالرضاعة يسري في عروقه حليب العائلة.

سنوات ثلاث مضت على سند، شاءت الإرادة الإلهية أن تحمل سكينة، زوجة نصيب، وتضع وليدا (خاتم) من غير قابلة وفي كتمان شديد على جنس المولود لسبب منهما مبهم الكنه. وهنا تبدأ الحيرة، والشك والعقدة في ذهن القارئ. لماذا هذا التكتم، ولماذا هذا الاسم (خاتم)، ويبحث عن فك اللغز بالتتبع الحذر لمجرى الأحداث التي تجري في سرد حذر، وملتوٍ، قصد حبس الأنفاس والتمسك بحبل المتابعة إلى آخر اللغز.

كانت الأم تظهر وليدها بثياب الإناث فهي خاتم - بفتح التاء – (ما يختم على شيء نفيس)، تدخل الكاتبة رجاء العالم شخصية أخرى تنافس سند وتناقضه في الخير والشر (هلال)، وهو ابن زوجين من عبيد الدار، الذي فتن بخاتم وراح يجذبها وتجذبه، ويتبع حركاتها وسكناتها، ويرصد لمعة الذكاء في عينيها.

ذات يوم جمعة طلب نصيب من زوجته أن تحمم خاتم وتعطرها وتكسوها كسوة الفتيان، بعد أن قطعت سنين الطفولة، ليأخذها إلى المسجد، فخال الناس أن الشيخ تبنى ربيبا آخر بعد سند، فهو «خاتم» - بكسر التاء - (لأنه خاتم الذرية)، وبات الفتى أو الفتاة تعيش ازدواجية الجنس، فهي في البيت خاتم، أنثى، وفي الشارع خاتم، ذكر، متأرجحة في علاقاتها بين سند الخير الطيب الملائكي، وهلال الشرير اللعوب الشيطاني الذي لا يأبه لمحظور، وبين الأنوثة هنا، والذكورة هناك.

ذات يوم شدّ هلال خاتم وهي بزي الفتيان إلى قعر المدينة، إلى وجهها المعتم، لترى بعينيها، وتلمس بيديها كيف جمع أبوها ثروته من تجارة الرق، وبؤس التعساء.

تصف لنا الكاتبة في هذا المقام مدينة أم القرى، في ذاك الزمان، وتجعل خاتم تتردد على «دحيرة عساس» بعد أن جذبها شوق سماع الموسيقى والضرب على أوتار العود وصوت شجي يغني شعرًا صوفيًا في حضرة بنات الدار اللاتي جئن من أصقاع الأرض الأربعة، ورد التركية، ودانة القحطانية، وهاجر الحبشية، وفرح الأعجمية.

يا ريح قولي للرشا

لم يزدني الورد إلا عطشا

لي حبيب حبه وسط الحشا

إن شاء يمشي على الرمش مشا

روحه روحي وروحي روحه

إن شاء شئت وإن شئت يشا

ولما ارتخت يد آل عثمان، وضعف شأنها، دارت بين أميرين حروب طاحنة انتصر أحدهما على الآخر، ثم عاد الآخر فتغلب عليه. فتحصن الشيخ نصيب في داره مع آله وأوصد الأبواب، لكن هلال الشقي الذي دخل الدار مسرعا فارًا من الجند وعليه شارة الأمير القتيل المهزوم دل جنود الأمير المنتصر على الدار فاقتحموها وقتلوا «سندا» الذي اعترضهم للدفاع عن النساء، ثم جاءت طائفة أخرى من الجند يبحثون عن فتى يتنكر بزي النساء فعاد الجميع إلى بيت نصيب يتحققون من الذكر المندس بين النساء، فأخرجوا النساء صفا صفا، أمام أعين نصيب المذهول، وراحوا يدسون أيديهم في السراويل وما بين الأفخاذ يتلمسون حتى إذا وصلوا إلى خاتم وكشفوا عن العورة، ورأوا ما رأوا غشيت الأم سكينة، وصعق الأب نصيب، وذهل هلال، وعرف أنه انخدع بأنثى ليست بأنثى، فوثب نحو خاتم فعاجلته رصاصة أردته قتيلا، ثم أطلقوا أخرى على خاتم فخر صريعا على جثة هلال. وخاب مسعى الأب في إخفاء ذكورة ولده خوفا عليه وحمايته من الأمراء المتحاربين، لكن قدره كان أن يبقى دون وريث يحمل اسم العائلة فلا ابن عاش ولا ربيب.

8:26 دقيقه

«خاتم».. بفتح التاء أو بكسرها؟

https://aawsat.com/home/article/634761/%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%C2%BB-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%9F

«خاتم».. بفتح التاء أو بكسرها؟

طبعة جديدة من رواية رجاء عالم بتقديم توفيق بكار

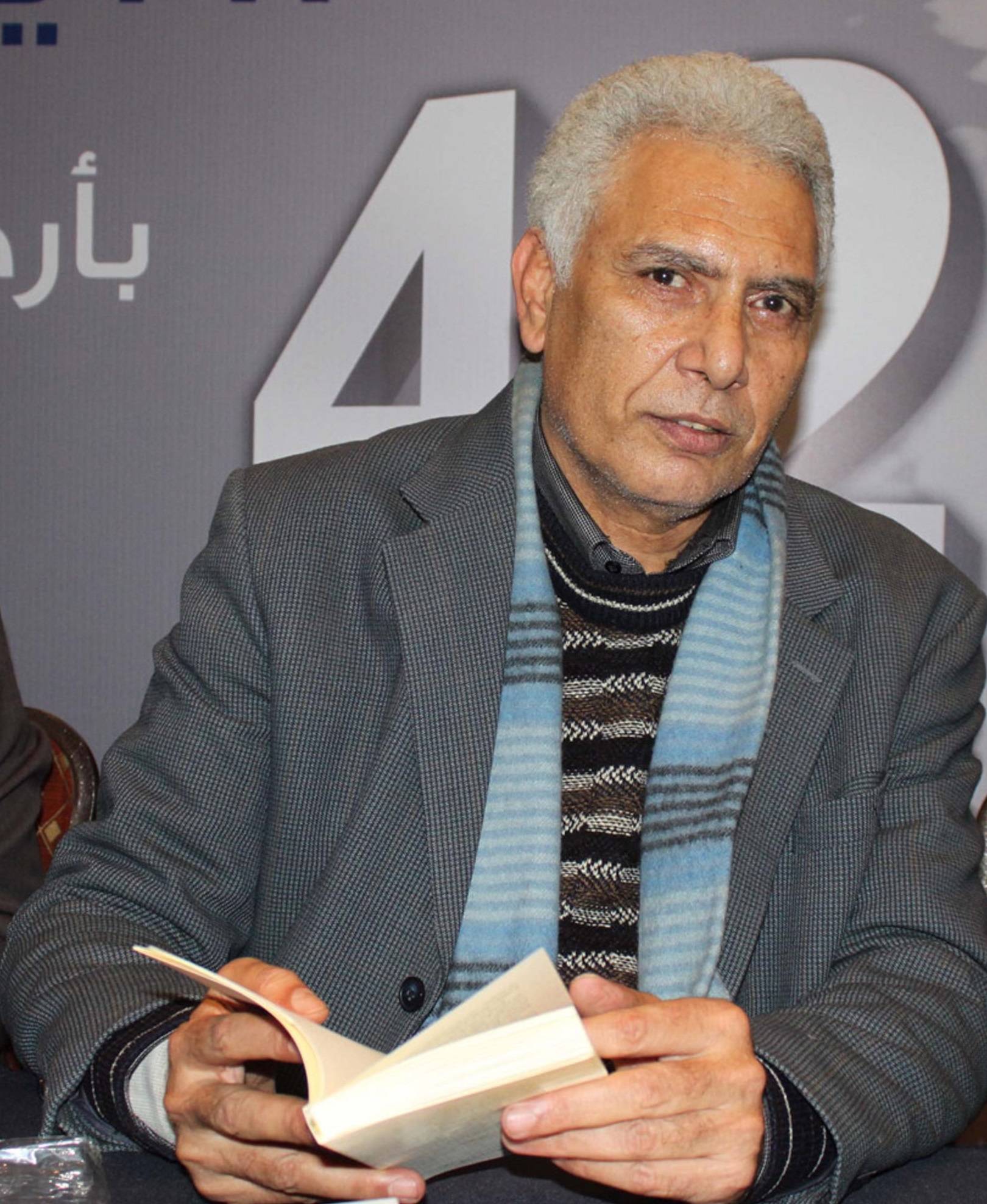

- باريس: رياض معسعس

- باريس: رياض معسعس

«خاتم».. بفتح التاء أو بكسرها؟

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة