شاعر وروائي وباحث فلسفي وأكاديمي، هذه الوجوه الأربعة، برغم ما بينها من تباين، وقعت اتفاقية «تعايش سلمي» داخل تجربة فيصل الأحمر؛ الذي يعد أحد أبرز الأصوات في المشهد الجزائري الأدبي الراهن، محققاً انتشاراً لافتاً عبر بوابة الرواية، وأعمال سردية مميزة تتنوع ما بين الرواية التاريخية وأدب الخيال العلمي والأدب النفسي.

من أبرز أعماله «مدينة القديس أوغسطين»، و«أمين العلواني»، و«ضمير المتكلم»، وأخيراً «العشاء الأخير لكارل ماركس».

هنا حوار معه، حول هذه الوجوه الأربعة، وروايته الأحدث.

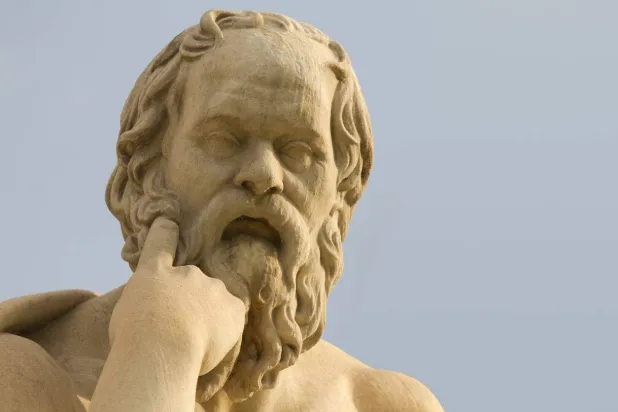

> ترتكز روايتك الأخيرة «العشاء الأخير لكارل ماركس» على واقعة تاريخية تتمثل في زيارة المفكر الألماني الشهير إلى الجزائر في أيامه الأخيرة عام 1882... ما الذي أثار حماسك في تلك الواقعة حتى تحولها إلى نقطة انطلاق لعمل إبداعي؟

- الرواية كلها ترتكز على ما يمكن أن يُدعى بـ«التفكير بالمنطق الافتراضي» أو «المنطق المعكوس»، إذ يضع الرياضيون فرضية قد تكون خاطئة عن قصد من أجل البرهنة على سلامة نمط معين في التحليل. لقد وقفت على رحلة ماركس إلى الجزائر من خلال رسائله وبعض التعليقات والأخبار المتفرقة، ولاحظت فقر تلك الرحلة بسبب المرض الشديد الذي ألَمَّ به، التهابات حادة في المسالك التنفسية، ثم وقفت جيداً عند ملاحظاته الهامة وإن قلّت حول الجزائريين من الأهالي؛ على اعتبار أنه قد كان هنالك جزائريون فرنسيو الأصل ساعتها.

أحاطت الرواية ماركس بإطار تخييلي مزج بين شخصيات واقعية حقيقية في مجملها وأخرى متخيلة أو مقتبسة من ملامح شخصيات وجدت حقاً، لكن بمعزل عن زيارة ماركس. وكان الجهد الأكبر هو محاولة بث الروح في زمن ولَّى ومضى، كل ذلك بهدف التأمل فيما نعيشه الآن في أيامنا من بقايا الاستعمار ورواسبه وتجلياته الجديدة.

> إلى أي حد تعكس تلك الرواية ولعك، على المستوى الشخصي، بالفلسفة وشراهتك في قراءة التاريخ؟

- أعتقد أنها رواية تشبهني كما قد عبّر مبكراً ثلاثة من أهم النقاد هم الجزائريان لونيس بن علي وطارق بوحالة والعراقي حسين القاصد. والواقع أن اشتغالي بالفلسفة من سنين طويلة ترك بصمة واضحة على الرواية التي بطلها مفكر كبير مستلقٍ على فراش المرض، هو شخصية ستكون كل مغامراتها الممكنة مغامرات داخلية بالضرورة. شخصية ماركس وهو شيخ داخل أيّة رواية ستكون متماشية مع نمط الحوار والتفكير، لا مع أحداث سريعة متسارعة ومغامرات صاخبة.

والواقع أنني كتبت رواية بطلها مفكر فيلسوف معروف، ولكنني ركزت على الحكايات الصغيرة الكثيرة التي أحاطت برحلته، وذلك ما بدا أنه قد راق للمتابعين والقراء والنقاد. نحن نمارس تفكيراً عميقاً من خلال الحكايات التي قد تبدو بسيطة وعادية أحياناً فيما هي تترجم تركيبات عقلية معقدة.

> انتقد البعض عبارة «العشاء الأخير» في العنوان باعتبارها «نمطية» و«مستهلكة»... كيف ترى الأمر؟

- ليس انتقاداً بقدر ما كان تساؤلاً يحمل استغراباً عميقاً حول فكرة الربط بين تيمة «العشاء الأخير» ذات الظلال الدينية وبين شخصية ماركس التي اشتهرت بالتحرك بين الإلحاد و«اللاأدرية». ومفتاح الحكاية هو أن ماركس كان يُكنى في بيته ومن قبل أقرب إنسان له في العالم؛ أقصد زوجته عالمة الاجتماع التي لا يشق لها غبار جيني فيستفالن، بكنية «رسولي الصغير» في إشارة ثلاثية إلى قصر قامته، وحمله لرسالة جديدة للإنسانية، وكذلك لحيته الكثة التي تميز الرسل كما يوصفون في الكتب المقدسة. أيضاً الرواية تنتهي بلقطة طويلة جداً هي وجبة عشاء صاخبة مثيرة لن يطيل ماركس المكوث في البلاد بعدها، فهو فعلاً عشاء أخير على عدة أصعدة.

> تنتمي الرواية إلى ما بات يطلق عليه «الرواية التاريخية» والتي تكاد تشكل التيار الأكبر في السرد العربي حالياً، لكن كثيرين يتهمون أدباء هذا اللون الإبداعي بـ«الاستسهال» و«الهروب من الواقع بحثاً عن وقائع جاهزة ومكتملة دون مجازفة إبداعية»... كيف ترد على ذاك؟

في كل مدارج الأدب وأنواع النصوص وفي كل العائلات الفنية أو الموضوعاتية يوجد الجيد والرديء، يوجد النقي والمشوب، يوجد ما يعمل عليه صاحبه كأنه ينحت حجراً، ويوجد كذلك ما يطويه صاحبه كشربة ماء من نهر جارٍ.

العبرة ليست بالاعتقاد بأن رواية من الخيال العلمي صعبة في حين أن رواية واقعية ستكون أسهل بالضرورة. هذا كلام لا يقنعني أبداً. أعتقد أن الرواية التاريخية صعبة جداً جداً وليست «حمار الروائيين» كما سماها أحدهم تأسياً بالتعبير التراثي الجميل «حمار الشعراء».

> ما سر شغفك بأدب الخيال العلمي الذي أنتجت فيه ثلاثة أعمال روائية؟

- الخيال العلمي يمنحك رئة خاصة جداً تتنفس بواسطتها هواءً نقياً جداً ومتميزاً جداً. هنا الكلمة المفتاحية هي الفكرة التي تنبني عليها الفلسفة: وضع فرضية مستقبلية لبعض إمكانات الواقع ثم دراستها بطريقة ملء الفراغات؛ إنه تمرين عقلي جميل، وكثيراً ما يمنحنا لذتين أكيدتين، الأولى هي تحقق بعض نبوءاتنا، وهذا لذيذ جداً ويدعو للفخر بشكل معين، والثانية هي الغرق في بناء عالم على الطريقة التي يقوم بها الأطفال وهم يبنون قصور رمال على الشاطئ؛ في تجربة يراها الكبار فارغة من المعنى فيما يتلذذ بها الصغار.

هذا الأمر يعبر عنه الفلاسفة تأسياً بمارتن هايديغر بشكل عميق حينما يرون أن سبب الحزن الملازم لإنسان الزمن الصناعي - المعاصر - الحداثي هو ذهاب البراءة المرتبطة بهامش المجهول الذي كان لدى إنسان الأزمنة القديمة، أو ما يسمونه «فقدان القدرة على الانبهار». الخيال العلمي كثيراً ما يلعب في هذه الزاوية وينجح في إعادة تأثيث عوالم عجيبة تدهشنا رغم كوننا مدججين بعدم الاستعداد للدهشة.

> هل يستطيع الخيال العلمي مواجهة «طوفان أدب الجريمة والرعب» الذي يجتاح الرواية حالياً على مستوى العالم؟

- لكل نوع مساراته. لو عدنا إلى السينما أو الأدب في الستينات والسبعينات شرقاً وغرباً وقلنا لأحدهم إن الإعلام الآلي سيتطور حتى يظهر الواقع الافتراضي ثم الذكاء الاصطناعي، وإن الفانتازيات والعجائبيات وأدب الجان والشياطين ساعتها ستكون هي الأوسع انتشاراً بين القراء، فلن يصدقنا.

أعتقد أن الفانتازيا وأدبيات الرعب والعالم الآخر ليست ظواهر أدبية بالمعنى العميق الجاد للكلمة، أعتقد أنها ظواهر تخص دور النشر أكثر مما تلمس الذوق الأدبي. هي كُتُب تولد مثل الفطريات وتذهب ليأتي غيرها مثل الفطريات. ذاكرة هذا النوع من الكتب قصيرة جداً. في حين أننا إلى غاية اليوم نقرأ «اللاز» للطاهر وطار، و«المتشائل» لإميل حبيبي، أو «مائة عام من العزلة» لماركيز و«عالم جديد فاضل» لألدوس هكسلي، و«ثرثرة فوق النيل» لنجيب محفوظ. هذه ظواهر أدبية، أما الرعبيات والعوالم المظلمة فهي ذوق عابر بلا أثر على أديم الزمن فيما أرى.

> لك أكثر من ديوان شعري منها «الرغبات المتقاطعة» و«مجنون وسيلة»، لكنك متهم بكونك أحد «خونة الشعر» الذين تركوا القصيدة وارتموا في أحضان الرواية بحثا عن الشهرة والأضواء والجوائز؟

- إذا دخلت صفحتي على «فيسبوك» مثلاً؛ وهي صفحة ذات انتشار محترم وذات جمهور يعول عليه، ستجدين أهم ما ينشر فيها هو نصوص شعرية؛ مع ميل هذا العام صوب الكتابة الشعرية حول غزة وفلسطين والوجع العربي العميق، وكذلك انتشار مشهود لنصوص شعرية ذات اتجاه صوفي. أنا لم ولن أخون الشعر أبداً، وقلت سابقاً في أحد الحوارات: أنا إذا نمت حلمت بنفسي شاعراً قبل أي شيء آخر.

هذا لا ينفي أن الرواية تجد ردود فعل لدى القراء والنقاد والإعلاميين والجامعيين عشرات المرات أكثر مما يحظى به الشعر. وهذا واقع زمننا ولا مهرب لنا منه. ودعيني سيدتي الكريمة أقول لك إن الأمر جيد هكذا ولا حرج فيه. الشعر رفيق الصمت والهامش والانسحاب والليل، هو مثل الأجنة يحتاج العزلة والهدوء لكي ينمو نمواً جيداً.

> ألا يحد الناقد الأكاديمي من انطلاق المبدع بداخلك أحياناً... كيف تتعايش مع تلك الثنائية؟

- يُطرح عليّ هذا السؤال منذ ربع قرن من الزمن، ولعلي اليوم سأقول جديداً: أعتقد أن التفسير الأقرب إلى الحقيقة هو أنني شخص «شيزوفريني»، انفصامي، هنالك في داخلي تعايش سلمي غريب بين الشاعر والروائي والأكاديمي. يبدو أنه لا أحد يزعج الآخر. معاهدات السلام الدائم التي ظل الساسة يحلمون بها من أقدم الأزمنة تحققت بداخلي بين الأجناس الكتابية المختلفة.

> أخيراً، كيف ترى المشهد الروائي الجزائري حالياً... ما أبرز الإيجابيات والسلبيات التي ترد فوراً إلى ذهنك؟

- الوضع في الجزائر كحاله في غيرها، نصوص كثيرة جميلة تصدر، بعضها لا يحظى بالعرفان الواجب بسبب الكثرة والتسرع والميل غير الصحي لبعض القراء أو النقاد أو بسبب شخصيات بعض الكتاب.

الجوائز الأدبية فرضت إيقاعاً خاصاً؛ بما لها من إيجابيات وسلبيات، جو من التنافس الإيجابي جداً والذي يميل أحياناً صوب الجانب السلبي أو التجليات المرضية المختلة. وقد أدى كل ذلك وطمعاً في الاعتراف الجماهيري الواسع أو طمعاً في المكافآت المالية المجزية إلى تكاثر النصوص وثراء التجارب.

ولكن هنالك ظاهرة سلبية عندنا في الجزائر أكثر مما هي الحال عليه في بلدان عربية أخرى: هي غياب منابر مختصة كبيرة، وكذلك انسحاب المنابر النقدية الموجودة سواء في أجهزة الإعلام أو في الجامعات والمؤسسات الثقافية من أداء دورها الهام في الغربلة، في منح نصوص معينة شارة الجودة، ومنع الشارة عن النصوص الأمشاج التي لم يتم نموها أو التي كُتبت بتساهل معين.

ثمة ملاحظة أخرى ذات طابع إيجابي، إنه الدخول الكمي والنوعي للمرأة إلى عوالم الكتابة الروائية. هنالك عدد معتبر من الكاتبات الشابات يصدرن رواياتهن الأوائل. وهذا مما يجدر بنا أن نعلي من شأنه في رأيي لأنه يحيل لخطوة ضرورية في النمو الحضاري يبدو أن مجتمعاتنا تقوم بها بسلامة وشجاعة. ولعله مما يبشر بغد جميل.