هل للأدب رسالة؟ سؤالٌ يبدو من فضول القول، فالأدب قول يخرج من خيال الأديب متجهاً إلى وعي المتلقي، وللقول معنى بذاته أو يحمّله إياه الأديب ويبحث عنه القارئ. لكن إن كان للأدب رسالة فهل معنى هذا أن الأديب واعظ يبشر بدعوة ما؟ أم هو فنان خالق ينفخ من روحه في صلصال ميت فإذا بالحياة تدب في عالم لم يكن له وجود من قبل؟ وإذا نزّهنا الأديب عن أن يكون واعظاً، هل يستطيع الأدب حمل رسالة دون أن يتحول إلى موعظة؟ هذه أسئلة دائماً ما شغلت المهتمين بالنقد والأدب من دون أن تُحسم بقول فصل.

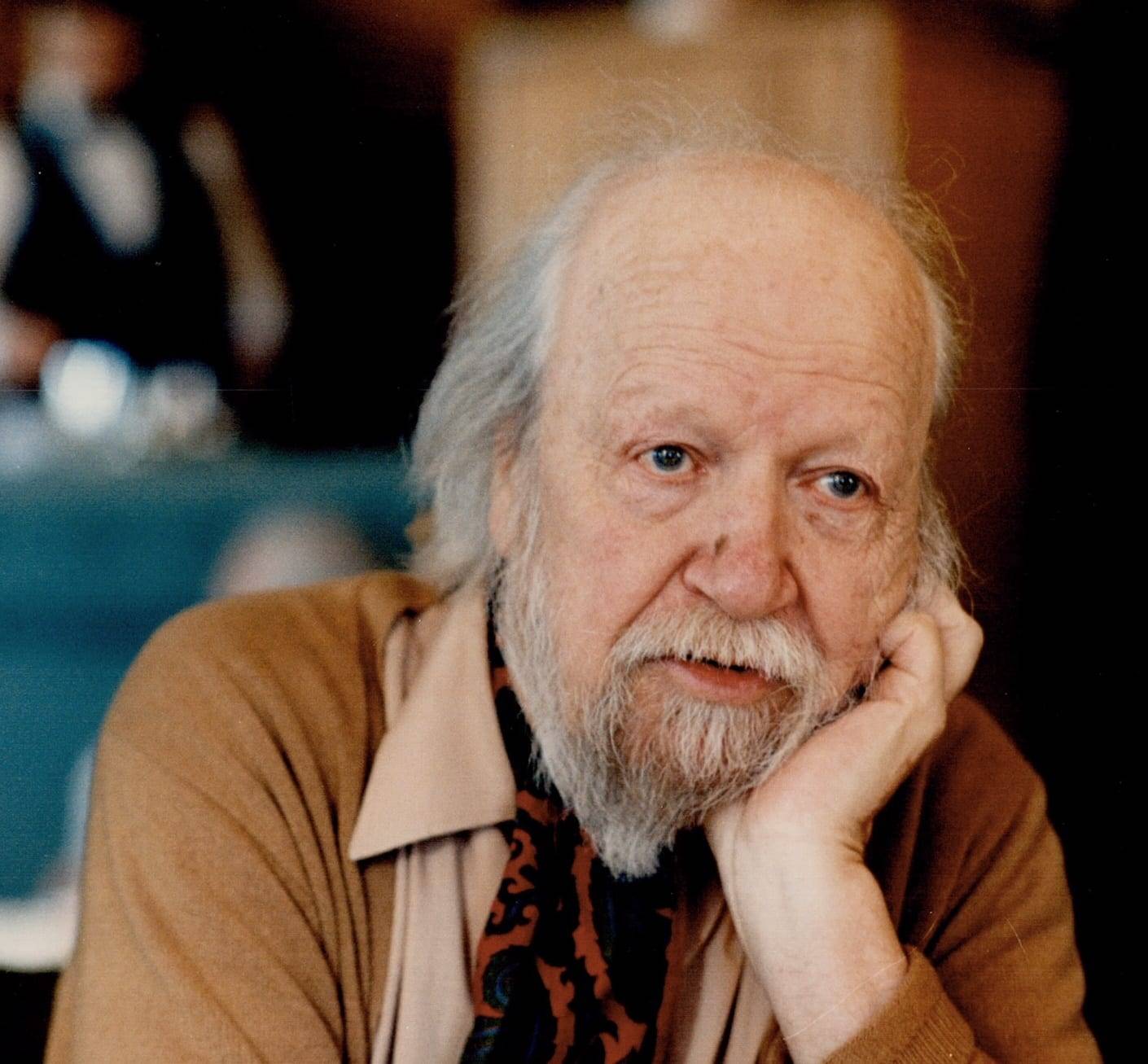

من أدباء الإنجليز الذين يقفزون إلى الخاطر عند النظر في هذه القضية خصوصاً الروائي المعاصر ويليام غولدنغ (1911 - 1993) الحائز جائزة نوبل في الأدب سنة 1983. درس غولدنغ الأدب في جامعة أكسفورد وشارك في الحرب العالمية الثانية وكان ضابطاً في البحرية البريطانية، وشاهد من فظائع الحرب ما ترك في نفسه أثراً لم تمحه الأيام، وآمن بأن «الإنسان يفرز الشر كما تفرز النحلة العسل»، على حد قوله. بعد الحرب ترك الخدمة العسكرية وانخرط في الحياة المدنية مدرساً في مدرسة للأطفال، كما عكف على تأمل تجربته في الحرب وتجارب البشرية في تاريخها الطويل.

انتهى ولدنغ إلى أن الإنسان يُولد ومعه الاستعداد للشر. أن الشر يقطن في قلب الإنسان وليس شيئاً خارجاً عليه. إننا البشر مصدر الشر في الكون لكننا نحب أن نتعامى عن هذه الحقيقة، وأن نسقط ظلمتنا الباطنة على الآخرين، أو على قوى خفية غيبية هي من صنع خيالنا. هذه هي العلة في تشخيص الكاتب (الواعظ؟) فما هو العلاج في رأيه؟ معرفة الذات. من أراد الخلاص فليلتفت إلى داخله ويحدّق في ظلمة قلبه. فليُدِنْ نفسه قبل أن يدين الآخر. معرفة الذات هي بداية الصلاح.

هذه هي الرسالة أو «الموعظة» التي أراد جولدنغ أن يعظ بها البشر. لكن حيث إنه كاتب مبدع لا واعظ، وحيث إن الناس لا تستطيب الوعظ ولكن قد تستخلص العبرة من قصة حيّة آسرة، كان الطريق واضحاً أمام غولدنغ، ومن هنا وُلدت روايته الأولى «سيد الذباب» التي انقضى على نشرها الأول (1954) سبعون عاماً. نجحت الرواية نجاحاً باهراً حين اضطلعت بنشرها دار حصيفة هي «فابر آند فابر» بعد أن رفضها ناشرون عديدون لا شك أنهم تحسروا كثيراً فيما بعد، فقد بيع منها ملايين النسخ في بريطانيا والولايات المتحدة، وترجمت إلى لغات عديدة، كما أُدرجت في المناهج الدراسية، ولم تلبث بعد تسع سنوات من نشرها أن اضطلع المخرج الكبير بيتر برُوك بتحويلها إلى فيلم لاقى نجاحاً بدوره.

فمن هو «سيد الذباب» الذي تحمل الرواية اسمه؟ إنه الشيطان أو «بعلزبوب» في لغة «الكتاب المقدس»، الذي يشير اسمه إلى القذارة والعفن، وقد اختاره المؤلف رمزاً للشر في الرواية في إشارة إلى ميل البشر إلى إلصاق الشر بوجود خارجي لا قوة لهم عليه.

تدور أحداث القصة في زمن مستقبلي، وإن كان ذلك هو غاية ما تشترك فيه مع روايات الخيال العلمي. الخلفية هي حرب نووية وأبطالها حفنة من الصبيان تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشرة. يتعرض الأطفال للخطر في إحدى مناطق القتال فتقرر السلطات نقلهم جواً إلى منطقة آمنة. لكن الطائرة تُصاب بقذيفة أثناء الرحلة ويلقى الطيار مصرعه لكن الأطفال ينجون، إذ إن الطائرة مصممة بحيث تنفصل عنها كابينة الركاب وتهبط بمفردها عند الطوارئ. يجد الأطفال أنفسهم وحيدين بعيداً عن عالم الكبار في جزيرة غير مأهولة في وسط المحيط. وتبدأ القصة.

يعثر أحد الصبية الناجين على محارة فيلتقطها وينفخ فيها فتصدر صوتاً كالنفير يسمعه الأطفال فيتقاطرون نحوه من أنحاء الجزيرة. يجد الأطفال أنفسهم بمعزل عن المجتمع والحضارة والقانون في عالم بلا كبار يدبرون أمورهم لهم. يتشاورون في الموقف ويقررون تنظيم مجتمعهم الصغير لكي يتمكنوا من البقاء أحياء حتى تأتيهم النجدة.

في البداية يلجأ الأطفال إلى سلوك ديمقراطي متحضر فيجرون اقتراعاً وينتخبون زعيماً لهم، ويقررون أن هناك أمرين حيويين ينبغي عليهم القيام بهما. أولاً، إشعال نار دائمة فوق هضبة عالية في قلب الجزيرة على أمل أن تراها إحدى السفن العابرة فتأتي لإنقاذهم، ثانياً بناء أكواخ على شاطئ الجزيرة لكي تحميهم من الأمطار الغزيرة وعوامل الطقس.

في البداية تسير الأمور سيراً حسناً. لكن ما أسرع ما ينهار النظام وتُهجر الاتفاقات. تشذ من بين الصبيان جماعة تجعل همها الأوحد اللهو واللعب، خصوصاً صيد الخنازير فيتعطل بناء الأكواخ، وما هو أدهى من ذلك يتخلى حراس النار الموقدة عن مواقعهم التي يحتلونها لتغذية النار باستمرار ليشتركوا في مطاردة الخنازير، فتخبو في الوقت الذي تظهر فيه سفينة عند الأفق، لا تلبس أن تختفي بدون أن تحس بهم. يجن جنون رالف (الزعيم المنتخب) بسبب حماقة جاك (قائد فرقة الصيد)، الذي يتسبب في ضياع فرصة النجاة. يتشاجر الولدان وينسحب جاك مع فريقه ليعيشوا وحدهم داخل الغابة، بينما يبقى رالف والآخرون في الأكواخ قرب الشاطئ.

يبدأ الصراع بين القبيلتين. نعم، القبيلتين، فالأطفال لم يعودوا أطفالاً، والحضارة التي نشأوا في ظلها أصبحت نسياً منسياً، وما تلقوه من تعليم وتهذيب وقيم من عالم الكبار تحلل واندثر. ومما يزيد الأمور سوءاً أن أنصار رالف الولد العاقل والزعيم الشرعي ينفضون من حوله واحداً وراء الآخر أمام إغراء حياة اللهو وقتل الخنازير وأكلها، مما يوفره لهم جاك مغتصب الزعامة.

لا يقف الأمر عند ذلك بل تُهدر الدماء أيضاً، ويتحول الأطفال الذين اعتدنا أن نقرنهم بالبراءة إلى سفاكي دماء فيقتلون «سيمون» الصبي الرقيق، داعية السلام والحب بينهم، الأشبه بنبيٍّ، الذي يحاول أن يقنعهم أثناء قيامهم برقصة وثنية حول رأس خنزير قتلوه وتكاثف عليه الذباب لإبعاد «الغول» عنهم مع أنه لا غول هناك، وأنهم إنما يخلقون في خيالهم غولاً لا وجود له ثم يخافون منه بعد ذلك ويقدمون له القرابين. ثم تسقط ضحية أخرى «بيجي» الصبي الذي يصر على مبدأ الديمقراطية، ويبقى إلى جانب الزعيم الشرعي إلى أن يسقط قتيلاً بصخرة يلقونها عليه من إحدى القمم.

بذلك لا يبقى هناك سوى رالف، وقد هجره الجميع، وأباح جاك دمه بعد أن أصبح وحيداً تماماً. يهرب رالف مرعوباً بعد مقتل بيجي ليختبئ من مطارديه داخل الدغل الكثيف. لكنهم في إصرارهم الجنوني على قتله يشعلون النار في الغابة لإجباره على الخروج منها، مما ينتج عنه حريق كبير في الغابة تشاهده سفينة حربية عابرة فتتجه إلى الشاطئ وينزل منها ضابط ينقذ رالف في اللحظة الأخيرة.

حين تنهار القيم الحضارية نعود جميعاً صغاراً وكباراً إلى شرعة الغاب

عبرة الرواية تكمن في هذا المشهد الأخير المنطوي على مفارقة هائلة. فهذا الضابط هو بالأحرى في حاجة إلى من ينقذه. فهو يصل في سفينة حربية وهو أيضاً يطارد عدواً ويطارده عدو. هو أيضاً منهمك في صراع محموم ويتصور أن هناك غولاً يطارده ولا يدري الحقيقة البسيطة التي أدركها الطفل القتيل سيمون، وهي أن الغول ليس إلا وهماً من اختراعنا نسقطه على الآخرين. أن الغول الوحيد هو نحن. أن المصدر الوحيد للشر هو نحن.

هذه هي «الرسالة» التي أراد الكاتب إبلاغها للناس، ولأجلها خلق هذا العمل الفني الجميل، محوّلاً الموعظة إلى عمل مُشْغِف لا ينصرف الناس عنه كما ينصرفون عن المواعظ. القصة رغم غرابتها مقنعة وتفاصيلها تتسم بالواقعية الصريحة. كذلك يكشف تناول غولدنغ لشخصياته عن دراية عميقة بنفسية الأطفال وأسلوب تفكيرهم وتعبيرهم اللغوي، وهي دراية اكتسبها لا بد من عمله مدرساً. كما أنه نجح في تعضيد «موعظته» بجعل شخوصه الفاعلة من بين الأطفال الذين نقرنهم عادة بالبراءة، ما يدل على أن الميل للشر والهمجية مركب فيناً من الأصل ولا يحد منه ويروضه إلا القانون والأعراف الاجتماعية، وحين تنهار هذه القيم الحضارية نعود جميعاً، صغاراً وكباراً، إلى شرعة الغاب.في النهاية لا بد أن نعترف بأن غولدنغ الفنان اضطر هنا إلى إفساح المجال لغولدنغ الواعظ من باب الحرص على توصيل «الرسالة» أوضحَ ما تكون. فرموز الرواية تسهل ترجمتها إلى ما ترمز إليه، بينما يطمح الجمال الفني لأن يكون الرمز والمرموز إليه كياناً عضوياً لا ينفصم. كما أن شخصيات الأطفال يمكن ترجمتها إلى النماذج التي تمثلها في عالم الكبار. فهناك رالف الزعيم الليبرالي، وجاك الذي يمثل الطاغية المطلق، وبيجي الذي يرمز إلى المثقف العقلاني، وسيمون رمز النبي أو القديس حامل البشارة الذي يموت في سبيل تبليغ الرسالة. هذه الرواية تُعدّ بحق نموذجاً للتوتر الإبداعي بين الرغبة في خلق عمل فني جميل والرغبة المصاحبة في توصيل رسالة أخلاقية واضحة للقارئ.