يتناول العدد الثالث (يوليو / تموز) من مجلة «الإيسيسكو»، موضوعاً مهماً هو علاقة الأدب العربي بأدب «الميتافيرس» و«الفنتازيا»، التي أثير الجدل بشأنها في الفترة الأخيرة، ويجزم المقال بأن أدباء عرباً كباراً، أمثال توفيق الحكيم ويوسف السباعي، كتبوا مبكراً في هذا النوع من الأدب، وتركوا أعمالاً أدبية ومسرحياتٍ تغوص في «الميتافيرس»، حيث يمكن الوقوف في الأدب العربي على كثير من الأعمال التي جرى تصنيفها تحت مسمى الفنتازيا، وإن كنا بمنظور اليوم يمكن أن نتناولها بمدخل العالم الافتراضي / عالم الميتافيرس؛ لأنها بالفعل ترسم عالماً افتراضياً متخيَّلاً تماماً، كما يشير المقال.

ويحتفي العدد الجديد من مجلة «الإيسيسكو»، بافتتاح مكتب الإيسيسكو الإقليمي في مدينة باكو بأذربيجان، «ليشكل منارة معرفية وثقافية وعلمية وتربوية؛ يشع ضياؤها على كل منطقة آسيا الوسطى، وليشكّل حلقةَ وصل للثقافات واللغات والرؤى المشتركة التي تجمع بين دول العالم الإسلامي».

ويضم العدد الجديد حزمة واسعة من المقالات والتحقيقات الثقافية، كما يحتوي على عدد من المواد المتنوعة ذات القيمة العلمية والثقافية العالية، بينها (ملف العدد) حول السيرة الذاتية والأنواع المجاورة، ويضم مقالاً للدكتور محمد الداهي، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس في الرباط بعنوان (وضع اليوميات في المُدوّنات العربيّة)، ومقالاً للدكتورة نجوى عمامي، الباحثة بمخبر السّرديّات والدّراسات البينيّة في كلية الآداب والفنون والإنسانيّات، كلية منوبة تونس بعنوان (اليوميّات الخاصّة واللّحظات المُخلّدة)، ومقال الأستاذ كمال عبد الرحمن، الباحث والكاتب العراقي بعنوان (قراءة جديدة في السيرة الذاتية)، ومقال الدكتورة جليلة الطريطر، أستاذة التعليم العالي بجامعة تونس والمترجِمة بمعهد تونس للترجمة مديرة مجلة الكراسات التونسية، بعنوان (المدرسة النِّسويّة العالمة في عصر النّهضة العربيّة الحديثة)، في حين استعرضت الكاتبة مديحة مدير، من المملكة العربية السعودية، كتاب (أمواج)؛ وهو كتاب السيرة الذاتية للدكتور الأديب عبد اللّٰه إبراهيم، صاحب موسوعة السرد العربي كنموذج لأدب السيرة.

وضمّ العدد حوارين؛ الأول مع الشاعر والفيلسوف الدكتور حسن طلب، مثّل توثيقاً لحقبة شعرية مهمة وشهادة حية على عدد من الأحداث والمرويات والمواقف التي شكلت جيلاً شعرياً كاملاً، والحوار الثاني مع المترجم والأكاديمي السعودي الدكتور سعد البازعي حول قضايا الثقافة والترجمة والشعر.

العرب وأدب «الميتافيرس»

وضِمن مقالات العدد مقالٌ بعنوان «الميتافيرس وتجليات الأدب» للدكتور محمود الضبع، أستاذ النقد الأدبي وعميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس (مصر). يقول، في هذا المقال: «كان الأدب مصدراً مهمّاً من مصادر الإنتاج التكنولوجي من قبل أن يتبلور مفهوم التكنولوجيا نفسه، فقد استطاعت الأفكار الخيالية في الأدب، منذ قديم الزمان، أن تتحول إلى واقع فعلي بمرور الزمن، بدءاً من حُلم الإنسان بالطيران والانتقال اللحظي من مكان إلى مكان، ومروراً بالأدوات الافتراضية التي لم يكن لها وجود سوى في الآداب والفنون، وليس انتهاءً بتصور عوالم كاملة لا تنتمي إلى أرضنا التي نعرفها، وعالمنا الذي نعيش فيه، وإن كانت تُحاكيه، ولكن عبر خلق عالم افتراضي لا وجود له، وكان الاعتماد دائماً على إحداث انتقال زمني بعيد، سواء إلى المستقبل، أم إلى الماضي السحيق».

وفي حين يؤكد المقال أنه يمكن الوقوف في الآداب والفنون العالمية على كثير من الأعمال، التي اعتمدت جميعها على الانطلاق بالخيال نحو عوالم موازية، أو عوالم تخييلية افتراضية تكون للبشر فيها هيئات جديدة، وأدوار جديدة، وإمكانات حركة وانتقال أكثر سرعة وخفة مما هو متحقق في الواقع الفعلي، فإنه يؤكد كذلك أنه «يمكن الوقوف في الأدب العربي على كثير من الأعمال التي جرى تصنيفها تحت مسمى الفنتازيا، وإن كنا بمنظور اليوم يمكن أن نتناولها بمدخل العالم الافتراضي / عالم الميتافيرس؛ لأنها بالفعل ترسم عالماً افتراضياً متخيلاً تماماً».

ويُورد الكاتب نماذج لهذا النوع من الأدب، مستشهداً بتوفيق الحكيم في قصة «في سنة مليون» التي تُصور عالماً افتراضياً لا يعرف أهله الموت، وكذلك أعماله المسرحية، مثل «تقرير قمري»، و«رحلة إلى الغد»، اللتين يسافر فيهما الأبطال إلى الفضاء.

وكذلك يوسف السباعي في روايته «لست وحدك» التي تحكي عن رحلة إلى الفضاء يقوم بها ستة أشخاص في سفينة فضائية تستهدف استكشاف الكواكب الأخرى.

ورواية «السيد من حقل السبانخ» لصبري موسى، التي يصور فيها عالماً مستقبلياً يعيش فيه البشر في كرة بلورية في الفضاء (لأن الأرض فسدت للحياة تماماً)، ويخضع الجميع لهيمنة العلم وأجهزته وتطبيقاته، ويلتزمون خطوات محددة في كل تفاصيل حياتهم، تتكرر كل يوم بشكل آلي.

وفي نهاية المقال يتساءل الكاتب: «هل سيصنع الميتافيرس عالماً أفضل من عالمنا؟ الذي تزايدت مخاطره بين الحروب، والإرهاب، والتصحر، والاختلال المناخي، ونقص الموارد، ونضوب مصادر المياه، والتلوث، والنفايات التكنولوجية، واختلال الأمن، وتفكك الروابط الاجتماعية، وغيرها من معضلات تواجه البشرية... أم أنه سيُخضع الإنسان لهيمنة شركات الإنتاج، ويدفعه نحو المزيد من سيادة ثقافة الاستهلاك، والمزيد من العزلة عن الواقع، والمزيد من المشكلات الجديدة التي لا يمكن التكهن بأبعادها حتى الآن، والتي سيطرحها هذا العالم الخيالي؟».

علاقة الشعر بالفلسفة!

في الحوار مع الشاعر المصري الدكتور حسن طلب، المولود عام 1944 بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، يؤكد أن «الشعر العربي، الآن، ليس في خير أحواله»؛ لأن «الحالة التي كانت تجمع بين الناقد والنص الشعري الجميل قد تفككت».

ويقول: «أصبح النقد في اتجاه، وما يجري في الواقع في اتجاه آخر. لقد فقَدَ النقد وظيفته، وأصبح القارئ العادي غير قادر على أن يميز الغث من السمين. فالذي كان يستطيع أن يرشد القارئ هو الناقد الجاد».

على مدى أكثر من خمسين عاماً، ظل الشاعر المصري الدكتور حسن طلب يضيء ديوان الشعر العربي بحفرياته في عوالم اللغة والفلسفة والرموز، في فضاء التجريب والحداثة. وتنوع نتاجه الإبداعي بين الشعر والدراسات الفلسفية، وعدد من الإصدارات الأخرى في قضايا الإبداع والمبدعين.

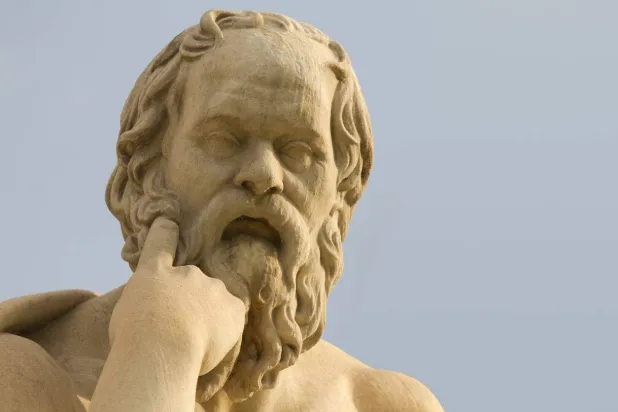

وردّاً على سؤال بشأن علاقة الشعر بالفلسفة، وما الذي يستفيده الشعر من الفلسفة، قال الدكتور طلب: «الفلسفة هي علم الوعي الذي لا يَقنع بالنظر إلى سطح الأشياء، فهو يغوص لكي يعرف حقيقتها، ويبحث عن أعمق ما فيها وأنضر، والشعر أيضاً يفعل ذلك ويستفيد من طابع العمق. ولذلك نجد فيلسوفا مثل (كولن) يُصدّر كتابه بجملة يقول فيها: أقرب العلوم إلى الحالة الشعرية هي أن تقرأ الفلسفة؛ لما فيها من عمق، أما العلوم الأخرى مثل الاجتماع وغيره فهي تعتمد على الإحصاء والاستبيان. لذلك فإن الفلسفة هي أقرب العلوم الإنسانية إلى الشعر. والشعر الخالي من الفلسفة يمكن أن تنساه بسرعة، أما الشعر الذي يأخذنا للأعماق فيفعل ما تفعله فينا الفلسفة، بلغته، بصوره، وبلاغته».

ويضيف: «طه حسين هو أول من نبّهنا إلى أبي العلاء المعري، وهو مَن أشرف على طباعة (سقط الزند) و(اللزوميات) وقدَّمهما لنا، كان يسميه أول وأكبر شاعر فيلسوف في تراثنا. وحين جاء عبد الرحمن عزّام، وترجم محمد إقبال الشاعر الباكستاني، وقدّم الكتاب لطه حسين ليكتب المقدمة، قال له طه حسين: هذا ثاني الشعراء المتفلسفين بعد المعري».

ثم يقول: «كان أوّل ما فعله المعري أنه لم يزُر أحداً على الإطلاق من الأمراء والخلفاء، إنما جلس يفكّر فيما حوله من أحوال البلاد وفي أحواله هو نفسه».

سعد البازعي وترجمة الشعر

في الحوار الثاني من هذا العدد، تحدَّث الناقد السعودي الدكتور سعد البازعي عن المشهد الثقافي والأدبي السعودي، وقراءته للتحولات فيه، قائلاً إنها «تحولات إيجابية في مجملها، غنية بتنوع العطاء وتجدد صوره، لكن المشهد ككل مليء بالغثّ والسمين، ومثل معظم المشاهد أيضاً يطغى الغثّ».

وأضاف: «أحدثت وزارة الثقافة أثراً عميقاً في ذلك المشهد باستحداث هيئات تُعنى بجوانب من الحياة الثقافية كانت مهمَّشة (المسرح والموسيقى مثلاً)، واستطاعت مبادرات كالشريك الأدبي أن تكون علامة فارقة في تاريخ الحياة الأدبية والفكرية، لكن أبعاد ذلك التأثير لن تتضح إلا بعد زمن. وتبقى الترجمة إنجازاً كبيراً لتلك التحولات فأعمال كثيرة تنجز على هذا المستوى من العربية وإليها».

وردّاً على سؤال: ما الذي نتركه وراءنا عندما ننقل نصاً شعرياً إلى لغة أخرى، قال البازعي: «لا شك الشعر بالنسبة لي كان ولا يزال وأظنه سيستمر شغفاً فوق أن يكون تخصصاً أكاديمياً. إننا نترك كثيراً من الشعر حين نترجمه، لكن لِم لا نسأل عما نضيف إلى الشعر أيضاً حين نترجمه، قليلون هم الذين يتساءلون عما تكسب القصيدة حين تترجم، ومن المؤكد أنها تكسب شيئاً جديداً بدخولها في أفق لغة أخرى؛ شريطة أن يكون المترجم متمكناً من اللغتين».

وأضاف: «لقد أضاف مترجمو رباعيات الخيام إلى ما يُنسب للخيام من الرباعيات، مثلما أضاف مترجمو هوميروس والمتنبي ودرويش إلى ما ترجموا لهم. نعم قد يكون الفاقد أكبر، وهو الأقرب، لكن لكي يكون السؤال منصفاً، يجب أن ننصف الترجمة والمترجمين فمن دونهم لم نكن لنعرف شعر العالم. نحتاج فقط لأن نتذكر أن ما نقرؤه في لغتنا ليس نسخة من النص المترجم مطابقة للأصل، مهما بلغت قدرات المترجم، وإنما هو نص مقارب له».

ويكمل البازعي: «ما ننقله من القصيدة هو بعضها أو الكثير منها مضافاً إليه ما تحمله اللغة الجديدة من إيحاءات يستحيل تكرارها؛ لاختلاف اللغات والثقافات والتجارب الإنسانية. أقصد أن القصيدة حين تترجَم فإنها تصير قصيدة جديدة؛ ليس بالكامل طبعاً وإنما بنسبة عالية».

المدرسة النّسويّة

وضِمن (ملف العدد) مقالٌ عن «المدرسة النّسويّة العالمة في عصر النّهضة العربيّة» للدكتورة جليلة الطريطر، الأستاذة بجامعة تونس. وفيه تقول: «انطلقت المعركة النّضاليّة النّسائيّة / النسويّة العربيّة على يد الأديبة المصريّة عائشة تيمور»، وتستعيد الشخصيات النسوية اللاتي تركن أثراً في الحياة الثقافية والسياسية، وتقول: «لقد أعادت قدريّة حسين في مؤلفها (شهيرات النساء في العالم الإسلاميّ) كتابة تاريخ شجرة الدرّ، مُبرزة من هذا المنظور النقدي أهليّتها السياسيّة وحكمتها في إدارة مقاليد حكمها».

وهي ترى أن «سؤال النّهضة كان منذ بدايات القرن التّاسع عشر سؤالاً تنويرياً شمل كلّ مجالات الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والثّقافيّة، هذا السؤال كان نقدياً بامتياز؛ لأنّه قارن بين زمن مشرقيّ كان متكلّساً ومشدوداً إلى قِيم ماضويّة مهترئة، وزمن أوروبيّ حداثيّ كان يطرح تحدّيات قيميّة ومعرفيّة وتكنولوجيّة غير مسبوقة، إن لم نقُل جارفة! ولأنّ المرأة كانت في المنظومة الاجتماعيّة القروسطيّة العربيّة كائناً غير متمتّع بالتعليم يعيش بالتبعيّة، فهي لم تكن مؤهّلة لاكتساب التميز المعرفي، ومستبعَدة من المرئيّة الاجتماعيّة. لذلك ليس من المنتظر منها أن تكون فاعلة ثقافيّة في مثل ذلك المنعرج الحضاري الحاسم».

وتضيف: «لقد كان الرجل هو المعنيّ الأوّل (طبيعيّاً) واجتماعيّاً بتغيير العالم ورسم مسارات التّحوّل فيه، وكانت المرأة موضوعاً في هذه المسارات. ولم تكن هذه الوضعيّة عرضيّة أو حادثة، بل هي في واقع الأمر وضعيّة نوعيّة مشتركة إنسانيّاً؛ لأنّ المجتمعات الأبويّة مجتمعات مبنيّة جندريّاً، فالأدوار الاجتماعيّة المسندَة للرجل غير المسندَة للمرأة، فضلاً عن كونها تعكس تراتبيّة تفاضليّة ذكوريّة مؤسِّسة لبنية الهيمنة الذكوريّة - طبيعيّاً واجتماعيّاً- ومشرِّعة لها في آن».

السيرة الذاتية

وضِمن (ملف العدد) عن «السيرة الذاتية»، يقدم العدد مقالاً بعنوان «قراءة جديدة في السيرة الذاتية» لكمال عبد الرحمن (ناقد عراقي)، ومقالاً آخر بعنوان «أمواج عبد اللّه إبراهيم نموذج مائز لأدب السيرة الذاتية - قراءة انطباعيّة» لمديحة مدير. وفي هذا المقال نقرأ: «جاءت كتابة السيرة الذاتية عند عبد اللّٰه إبراهيم بصفتها أداة في صون الحياة (...) أرادها أن تكون (مدونة اعتراف، وليس تبريراً) يخرج بها من إطار السيرة المتعارف عليه، ويخترق أسوار ذاته راكباً موجةً تلو أخرى ليعترف بأنه مثلنا - نحن الذين نختبئ خلف أقنعة مهترئة كيلا نقول الحقيقة - شخصيتان متضادتان (أنا الفرد المتخفّي في أفكاري ورغباتي التي ما انفكّت عطشى دون ارتواء، وأنا الجماعي الذي منح كل شيء في حياته لأسرته، وفيما بعد لطلابه، وقرائه)».

الاستشراق

وتضمّن العدد مقالاً بعنوان «أثر الاستشراق في حفظ ونقل الثقافة والتراث العربي»، متناولاً، على نحو خاص، «جهود المستشرقين في المخطوطات والترجمة وكراسي اللغة» للكاتب الإماراتي فهد علي المعمري، وهو باحث في التراث والأدب العربي.

وفي هذا المقال يقول المعمري: «لقد لعب الاستشراق والمستشرقون دوراً في خريطة الثقافة والتراث والأدب العربي بشكل بارز، من خلال جمع واقتناء المخطوطات العربية بشتّى الوسائل المتاحة، ومن ثم تحقيق هذه المخطوطات، ثم التأليف في تاريخ وأدب العرب، من خلال إنشاء كراسي اللغة العربية في معظم الجامعات الأوروبية، ويشمل ذلك جميع اللغات السامية من خلال اللغات الهندية والفارسية والتركية والعربية، لكننا سنقف عند حدود الأدب العربي ولغته عند جماعة الاستشراق والمستشرقين».

يعرّف الكاتب مصطلح الاستشراق بأنه مصطلح يطلَق على دراسة الغرب للشرق، وبالأخص العالمان العربي والإسلامي، ويشمل كل ما كتبه الباحثون الأوربيون، ثم لاحقاً ما كتبه الأميركيون، عبر جوانب متعددة شملت اللغة والدين والتاريخ والطب والفلسفة والجغرافيا.

ويقول إن عصر الاستشراق بدأ في زمن العصور الوسطى، إلّا أنه بلغ ذروته في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، خصوصاً مع توسع الاستعمار الأوربي في البلدان العربية والإسلامية.

أما المستشرقون «فهُم العلماء الغربيون من أوروبا وأميركا الذين اهتموا بدراسة الحضارات الشرقية، وخصوصاً الحضارة العربية والإسلامية، وتعلّموا لغاتها، وحققوا مخطوطاتها، وكتبوا عن تاريخها وثقافاتها، وكان البعض موضوعياً مُنصفاً، والأكثر كان مدلِّساً متحاملاً يغيّر الحقائق، ويزيّف الواقع ليصل إلى مآربه وغاياته».

ويقول: «تعددت دوافع المستشرقين عبر حركة الاستشراق المنظمة، (..) فقد عكفوا على البحث عن كنور العرب والمسلمين عبر ملايين المخطوطات التي أنجزها العرب لتشهد على عراقة الحضارة وسمو العلوم والمعارف التي دوّى صداها في مشارق الأرض ومغاربها».

وعن دور المستشرقين في جمع المخطوطات العربية واقتنائها، قال الكاتب: «قام المستشرقون، منذ القرن الثامن عشر الميلادي، بجمع آلاف المخطوطات العربية من المشرق والمغرب، ثم اقتناء المخطوطات أينما وجدوها في الأسواق وعند العامة والخاصة ومن المكتبات، وأينما وصلت أيديهم لها. ونُقلت، في تهجير منظّم إلى مكتبات أوروبا، مثل مكتبتيْ كمبردج وأكسفورد ببريطانيا، ومكتبة برلين بألمانيا، ومكتبة الفاتيكان بإيطاليا، ومكتبة ليدن بهولندا، والمكتبة الوطنية بباريس، وغيرها من مكتبات أوروبا، ويُعد المستشرق الفرنسي سيلفستر دي ساسي في طليعة مَن شجعوا جمع المخطوطات ونشرها، كما كان في طليعة المستشرقين كذلك الذين دعوا إلى إنشاء كرسي اللغة العربية في الجامعات الأوروبية».