شكّلت جزيرة البحرين في الماضي السحيق جزءاً من إقليم بحري واسع عُرف باسم «دلمون». عاش هذا الاسم طويلاً، وغاب في القرون التي تلت الألف الأولى قبل الميلاد، وآخر شواهده المعروفة لوح طيني من الحقبة الإمبراطورية البابلية الحديثة يعود إلى عام 544 قبل الميلاد. في ذلك الزمن، خضعت البحرين لسلطة الإمبراطورية الفارسية الأولى المعروفة بالأخمينية، ثم أطلق عليها الإغريق لاحقاً اسم «تايلوس»، وهو الاسم الذي عُرفت به من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الأول للميلاد. من تايلوس، خرجت مجموعة كبيرة من الآثار الفنية؛ منها لوح صغير من البرونز زُيّن بنقش ناتئ يمثّل أسقليبيوس؛ سيّد الطب والشفاء في الميراث اليوناني القديم.

أسّس الإسكندر الكبير إمبراطورية شاسعة الأرجاء امتدّت من البحر الأدرياتيكي غرباً إلى نهر السند شرقاً، ثم أقدم على غزو الهند سنة 326 قبل الميلاد، غير أنه اضطرّ إلى أن يعود أدراجه بناء على إلحاح قادة جيشه، وشرع في التخطيط للسيطرة على جزيرة العرب بغية تأمين الوصول إلى سواحل المحيط الهندي، فأرسل بعثات استطلاعية لاستكشاف الطرق المؤدية إلى سواحل هذه الجزيرة. وفق الرواية التي سجّلها آريانوس النيقوميدي في كتابه «أنباسة الإسكندر»، عهد الإمبراطور بهذه المهمة إلى القائد البحري أرخياس، فسار في اتجاه السواحل، وبلغ جزيرة سمّاها تايلوس، ولم يتجاوزها. نقل جواد علي في «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»، أن هذه الجزيرة «تبعد عن مصب نهر الفرات بمسيرة سفينة تجري مع الريح يوماً وليلة، وهي واسعة وعرة، لا يوجد بها شجر وافر، غير أنها خصبة ويُمكن غرسها بالأشجار المثمرة كما يمكن زرعها بنباتات أخرى».

توفي الإسكندر في بابل قبل أن يشرع في تحقيق هذا المشروع، وعقب تقسيم تركة إمبراطوريته، نشأت الدولة السلوقية، وعمدت إلى تنفيذ خطته الرامية إلى السيطرة على سواحل الخليج والجزر الواقعة فيه. في ظل هذه الدولة، برزت تايلوس بين القرنين الثالث والأول قبل الميلاد، وعرفت حركة تجارية واسعة، وترافقت هذه الحركة مع ازدهار حركة فنية كبيرة تمثّلت في شواهد متعدّدة الأنواع؛ منها لوحة أسقليبيوس البرونزية التي تبقى فريدة من نوعها في ميراث جزر الساحل الخليجي. عُثر على هذه اللوحة صغيرة الحجم في عام 1997، وسط كوم من الحجارة البحرية المتراصة، شكّل في الماضي على ما يبدو أساساً لمنارة مجاورة لقلعة البحرين، ويرى أهل الاختصاص أن هذه المنارة التي انهارت واندثرت تعود على الأرجح إلى قناة أنشأها السلوقيون، تمتد من شمال غربي إلى جنوب شرقي الخط الساحلي.

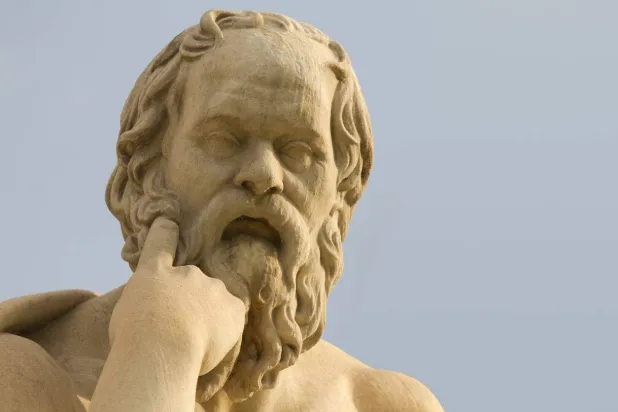

وصلت هذه اللوحة بشكل شبه كامل، وتمثل رجلاً ملتحياً يقف في وضعية المواجهة، وهو ذو شعر طويل يلتف كخوذة من حول رأسه. ملامح وجهه ممحوة، وأبرز ما بقي منها الأنف الطويل المستقيم. يرتدي هذا الشيخ عباءة من الطراز اليوناني التقليدي الذي يُعرف باسم «هيماتون»، وهي أشبه بوشاح طويل وعريض يلتف حول الكتف اليسرى وينسدل حتى أسفل الساقين، كاشفاً عن الصدر العاري. القدمان عاريتان؛ اليمنى في وضعية جانبية، واليسرى في وضعية المواجهة. الذراع اليمنى متدلية، ويدها ممحوة، وهي منحنية في اتجاه الحوض. أما الذراع اليسرى فمغطّاة بالرداء الطويل، ويبدو أنها تمسك بعصا طويلة يلتفّ من حولها ثعبان متلولب. اسم الشيخ مدوّن بأحرف مرصوفة عمودياً، وهو اسم أسقليبيوس الذي ضاعت منه الأحرف الأربعة الأولى. وهذا الاسم معروف وذائع الصيت في العالمين اليوناني والروماني، والصور التي تمثّله لا تُحصى.

تعود أقدم شهادة أدبية معروفة عن أسقليبيوس إلى هوميروس الذي ذكره في النشيد الرابع من «الإلياذة» بوصفه والد «ماخون الطبيب الذي لا غُبار عليه»، وماخون هو الطبيب الذي استُدعي لمعالجة المحارب مينيلاوس، فقام بذلك، ووضع فوق جرحه «الأدوية الشافية التي كان خيرون قد أعطاها لأبيه باسم الصداقة». المعروف أن خيرون «قنطور»؛ أي مخلوق له جسد حصان، وصدر ورأس إنسان، وقد تميّز عن أبناء جنسه بالخلود، واشتهر بعلومه المتعددة. وفق أقدم الروايات؛ كان أسقليبيوس أحد أبناء «أبوللو» سيد الشمس، الذي حمل لقب لقب «لاتروس»؛ أي الطبيب، وقد ورث عنه هذه الصفة. هام «أبوللو» بأميرة من البشر تُدعى كورونيس، غير أنها كانت مغرمة بالأمير الأركادي أيسخوس، فحكم عليها أبوللو بالموت وهي حامل منه، وقبل أن يقضي عليها، طلب من شقيقه هرميس أن ينقذ الجنين، فانتزعه من رحم كورونيس.

تعود أقدم شهادة أدبية معروفة عن أسقليبيوس إلى هوميروس الذي ذكره في «النشيد الرابع» من «الإلياذة» بوصفه والد «ماخون الطبيب الذي لا غُبار عليه»

أطلق أبوللو على وليده اسم أسقليبيوس، وعهد بتربيته إلى القنطور خيرون الذي لقّنه علوم الطب، فأمسى ماهراً في العلاج بالأعشاب، ثم أصبح طبيباً قادراً على معالجة كل الأمراض، وأنجب أبناء احترفوا الطب، وعُرفت سلالته من الأطباء بـ«الأسقليبيين»، ومنهم أبقراط؛ أول مدون لكتب الطب. خرجت هذه السلالة عن دائرة الأطباء الكهنة التي جمعت بين الطب والدين والسحر في العالم اليوناني القديم، وأضحى أسقليبيوس «سيد الذهن» الذي مهّد لما سيُعرف لاحقاً بـ«الطبّ العلمي الصافي»، وسمع العلماء بهذا الطبيب من خلال ما نقلوه من نتاج ورثته، وتناقلوا على مدى قرون طويلة من الزمن أقوالاً نُسبت له. في منتصف القرن الثالث عشر، وضع ابن أبي أصيبعة موسوعته «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»، وفيها تحدّث عن أسقليبيوس؛ «أوّل من ذُكر من الأطباء، وأوّل من تكلّم في شيء من الطب على طريق التجربة».

أشار ابن أبي أصيبعة إلى التماثيل التي تجسّد أسقليبيوس، وقال إن صورة هذا الطبيب هي «صورة رجل ملتح»، يحضر «آخذاً بيده عصا، معوجة ذات شعب»، «عليها صورة حيوان طويل العمر، ملتفّ عليها؛ وهو التنين». والصحيح أن هذا التنين الملتف حول العصا هو في الواقع أفعوان اتُّخذ منذ تلك الحقبة البعيدة رمزاً لعلوم الطب. يتبع لوح تايلوس في تأليفه هذا النموذج التقليدي، ويتفرّد بسلسلة من الشعاعات تحيط بهامة الطبيب الشافي، وهو كما يبدو من نتاج محلّي يعود إلى ما بين القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، وهو من النوع النذري، كما يوحي حجمه الصغير.