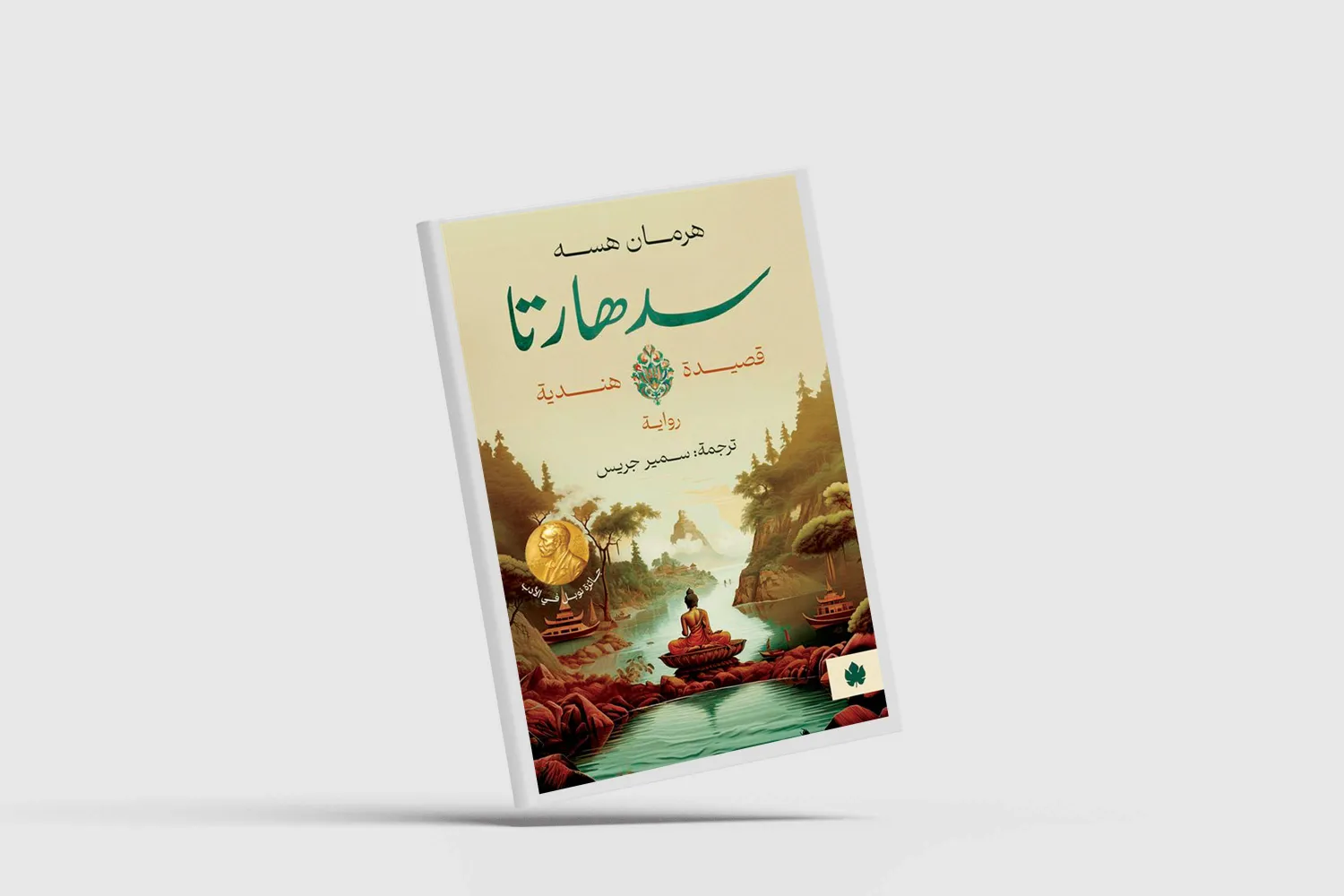

تتيح طبعة جديدة لرائعة هرمان هسه «سدهارتا- قصيدة هندية» تأمُّل هذا العمل الروائي الذي أودع فيه الأديب الألماني صاحب «نوبل» تأملاته في الوجود وفلسفة الحياة، وذلك من خلال سيرة بطله «سدهارتا» الذي يقطع رحلة روحية شاقة؛ ليس بهدف حيازة ترقية في مراتب الكهنة الدينيين، بقدر ما كانت رحلة طوعيّة في دروب «الأنا» و«المُنتهى»، فيتكشّف له بين شقوق متاهاتها وشِعابها، كثير من الشعرية والحكمة، لتكون حياته - بتعبير هسه نفسه - «قصيدة»، ما جعل تلك الرواية واحدة من أبرز أعماله الأدبية، وأكثر الأعمال الألمانية تأثيراً في العالم، بعشرين مليون نسخة، وأربعين لغة مُترجمة.

أنجز الترجمةَ العربية لـ«سدهارتا» عن «دار الكرمة» في مصر، المترجم المصري المُقيم ببرلين سمير جريس، الذي أرفق بترجمته كلمة توقّف فيها عند ملابسات كتابة هرمان هسه (1877 - 1962) للرواية، التي شرع في كتابتها عام 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، بكل ما خلفته تلك الحرب من دمار غير مسبوق، بما فيها من انهيارات واكبت القيم، علاوة على ارتباط هسه وتعرفه المبكر على الأفكار الهندوسية والبوذية من خلال عائلته، وتحديداً الجد والأب والخال، ووجد هسه في تلك الأفكار اقتراحات لحل مشكلات أوروبا المادية، ما جعل النقاد عبر التاريخ يَعدّون «سدهارتا» جسراً بين الثقافتين الشرقية والغربية، وعزَّز هذا الارتباط سفر هسه إلى الهند حيث وُلدت أمه، وهي رحلة ربما نمَّت بها بذرة «سدهارتا»، وفقاً للمترجم، وبعد عودته إلى ألمانيا وجد نفسه في مرمى أزمات كبيرة، ما بين مرض أفراد مقرَّبين من عائلته، وتعاسات شخصية في زواجه، وبدأ، في هذا الوقت، رحلته مع العلاج النفسي وكتابة «سدهارتا».

ورغم استلهام «سدهارتا» الثقافة الهندية، وقصة حياة بوذا (557 - 476 ق.م)، فإن المترجم يشير، في كلمته، إلى أن هسه كان يراها رواية «أوروبية تماماً».

الذي بلغ هدفه

يحمل اسم «سدهارتا» معنى «الذي بلغ هدفه»، في حين تبدو المفارقة في أن حياته برُمّتها تجسيد للتيه والقلق البالغ حيال تساؤلاته التي لم تبلغ مُنتهاها، فقد وجد نفسه فرداً بين «البراهمة» من طبقة رجال الدين، ورغم نبوغه المُبكر بين أقرانه في أداء تمرينات التأمل، وممارسة التعاليم، وسط نبوءات بأنه لن يصبح من البراهمة العاديين، لم يكن هذا كله يمثل مصدر نشوة لـ«سدهارتا» الذي أدرك مبكراً أن غايته ليست في شعائر الاغتسال اليومي في حمام التطهر من الذنوب، أو تقديم القرابين في غابات المانجو، والاستمتاع بحب أبيه وأمه وصديقه المخلص جوفيندا، فكانت «تزوره الأحلام وقلق الروح»، فالحكمة التي صبَّها والده ومعلموه من البراهمة الحُكماء في وعاء معرفته لم تجعل عقله يكتفي ولا القلب يرتوي، ولم تدل الروح إلى سكينتها.

يخطو «سدهارتا» وراء تمرد عقله وعطش وجدانه، داخل غابات المعرفة المجهولة، بحثاً عن ذاته أو «أتمان»، وفق التعبير الهندوسي، ويبدو مدفوعاً في طريقه هذا بتدفق لا نهائي من الأسئلة التي وظّفها هرمان هسه لتكون عنصراً رئيسياً في بنية الرواية القائمة على فضيلة طرح السؤال في عالم يدّعي بلوغ المعرفة وحصرها، في حين يبدو الفرد الحائر ممثلاً في «سدهارتا» غارقاً في تأملاته إلى حد الألم، يتوجه بتلك الأسئلة إلى مَن حوله، أو يُطورّها في مونولوجاته الذاتية، ويقرر أن يصير «سدهارتا المُرتحل».

صوت النهر

يخوض بطل الرواية، التي تقع في 203 صفحات، دروب المعاناة، فعاش في الغابة وتعلّم الجوع، وفقَد اتصاله بالقيظ والصقيع، مُحيّداً حواسه إلى حد الممات، ووصل إلى مهارات استبطانية مكّنته من التحكم في حركة «أناه»، عبر الألم والتحمل، ليغرق في «اللاأنا»، فأقام في العدم، واستقرّ بذاته وتماهى في جسد حيوان وحجر، مُجاهداً بتدريباته الروحية التي جعلت من حوله يتنبأون له أن يصير قديساً، لكن لم يكن هذا ما يرنو إليه سدهارتا الذي يجيد «الصوم والانتظار والتفكير»، ليجد أن السبيل وراء المنتهى لا تكفيه مهاراته الثلاث تلك فقط، فخاض غمار الحياة بنقيضها الروحي، في ارتحال بعيد عن تعاليم بوذا وتقديس الأبدي، وجرّب أن يتواصل مع الحياة إنساناً عادياً، يعرف العشق ومتاع الدنيا، لتقوده تحوّلاته تلك إلى عذابات جديدة من المعرفة التي ستقوده ببطء إلى بصيرة تتجلى له في مرج واسع يقع بين التعاليم والكهنوت من جهة، والحماقة البشرية والآثام من جهة أخرى، وفي الإنصات السديد لذلك الصوت الداخلي أو «الطائر» الذي ظلّ يناجيه سدهارتا ولم يُفارقه: «الطائر في قلبي لم يمُت»، كما يقول.

وأغرق هرمان هسه روايته بسِحر مُفردات الطبيعة الهندية، وشفافية عوالم الاستبطان، فتبدو الرواية ذات معالم لغوية أقرب للـ«قصيدة» التي أغنت عالم السرد بالروحانية والشعر، فظلال شجر التين تُسدل ستائرها على تأملات سدهارتا الخاشعة، والنهر يتحدث بأصوات كثيرة كما يتأملها سدهارتا: «أليس له صوت ملك، وصوت محارب، وصوت ثور، وصوت بومة، وصوت امرأة عند المخاض، وصوت مُتنهد، وآلاف الأصوات الأخرى؟»، ثم لا يلبث أن يُعرّفه «المراكبي» الذي سيلتقيه في رحلته ويصير أحد معلّميه، على أصوات الخليقة التي تجتمع في صوت النهر، صوت الكينونة وصوت الصيرورة الأبدية.

وتعتني ترجمة الرواية بتقديم هوامش شارحة للمفردات الهندوسية التي تتواتر في متن العمل، ومشتقة من قاموس الكتابات المُقدسة والفلسفة الهندوسية، ومنها كلمة «أوم» التي يظل سدهارتا يسعى، عبر تدريباته التأملية الطويلة وعلى مدار محطات رحلته، للوصول إلى صداها المقدس داخل قلبه، وهي مقطع صوتي يُعدّ رمز الهندوسية وتعني الكمال، لذلك فهي تعد «كلمة الكلمات»، التي ينطق بها البطل صامتاً بكل روحه وذهنه الصافي.