شُكلت صورة جهاز الاستخبارات البريطاني - يعرف باسمه المختصر MI5 - في المخيال الشعبي على أنه الذراع الأمنية للدولة البريطانية المكلف بمطاردة أولئك الذين يعرضون أمن البلاد للخطر - من الطابور الخامس النازي إلى الجواسيس السوفيات، وربما في أيامنا كل المتطرفين المحليين من مختلف الأطياف. وهناك مؤرخون بريطانيون مثل كريستوفر أندرو في كتابه «دفاعاً عن المملكة» يسرد بالفعل العديد من حكايات هؤلاء الجواسيس من ملفات الجهاز السرية التي سمح له بالاطلاع عليها.

على أن كتابة تاريخ متوازن لأجهزة الاستخبارات لا يزال رهين معضلة مركزية وهي التغييب المستمر للملفات التي تظل مغلقة لعقود طويلة، وكثيراً ما يفرج عنها - إن أفرج عنها - جزئياً أو أنها تختفي إلى الأبد أو تضيع في متاهات البيروقراطيات، وهي معضلة تقارب الهستيريا اشتكى منها الكثير حتى المؤرخين الرسميين مثل كريستوفر أندرو نفسه (في كتابه «الدولة السرية - 1985»)، فما بالك بالمؤرخين المستقلين.

من هنا تأتي أهمية أحدث كتب المؤرخ البريطاني البارز ديفيد كوت المعنون «القائمة الحمراء: إم آي - 5 والمثقفون البريطانيون في القرن العشرين»، الذي استفاد من نقل عدد من الملفات الشخصية لدى المخابرات البريطانية لعدة مئات من الأسماء المعروفة - في عالم السياسة والعمل النقابي والصحافة والثقافة والأدب والمسرح والموسيقى والفنون وصناعة الأفلام والأكاديميا والعلوم - إلى عهدة الأرشيف القومي العام ليضع نوعاً من تاريخ بديل مغاير عن طبيعة الدور الذي لعبه هذا الجهاز في الحياة البريطانية خلال القرن العشرين. فشكوك الأجهزة الأمنية وجهودها في المراقبة والملاحقة والرصد لم تكتف طوال ما يقرب من مائة عام بمطاردة الجواسيس المحتملين من جهة الأمم المعادية، بل امتدت وفق الملفات التي اطلع عليها المؤلف لتشمل – دون أي قواعد محددة سوى عموميات مثل «الدفاع عن البلاد» ومكافحة «التخريب» – كل من يمكن أن يشكل خطراً على الأمن القومي بتعريفه الأضيق المتسم بكثير من الشوفينية والعنصرية - كل من اقترب من اليسار، والناشطين ذوي البشرة السوداء، وحتى من المثقفين والفنانين غير الملتحقين بأي تيارات سياسية لكن مارسوا حرياتهم المدنية بالتعبير، أو عارضوا السرديات الرسمية، أو طرحوا علناً آراء اعتبر موظفو الاستخبارات - بتحيزاتهم السياسية والطبقية - أنها غير مناسبة، بمن فيهم أعضاء محترمون في البرلمان.

لم يطلع المؤلف على عدد هائل من الملفات، بل على عدة مئات فقط تم نقلها إلى الأرشيف، مقارنة مثلاً بـ400 ألف ملف سمح لكريستوفر أندرو بالبحث فيها، كما أن السلطات لم تكشف عن هويات المخبرين الذين تولوا مهمات الرصد أو كيف تم اختراق المؤسسات تحديداً، كما لم ترفع السرية عن أي ملفات لأشخاص ما زالوا على قيد الحياة. ومع ذلك، فإن ما يورده كاف للكشف عن ماكينة حكومية ضخمة تولت أخذ الجميع بالشبهات ففتحت الرسائل، واعترضت الهواتف، وتم التنصت على المنازل الخاصة والمكاتب والمقرات، ووُضِع مواطنون بريطانيون تحت المراقبة المادية من قبل عملاء الاستخبارات دون مبررات قانونية، ورصدت أنشطتهم، واستدعي الكثير للاستجواب، وكثيراً ما كان يضاف آخرون إلى قائمة المراقبين الطويلة بمجرد تعاملهم العادي مع شخص مثير للاهتمام. ويورد كوت أسماء 200 شخص تقريباً من هؤلاء وضعوا في قائمة حمراء سرية بتصور انتمائهم الحقيقي أو المتخيل لمؤامرة شيوعية - بمن فيهم التروتسكيون الذين ناصبوا موسكو العداء واصطفوا بشكل عام مع الغرب - وقد يكون أشهرهم آرثر رانسوم، بول روبسون، جي بي بريستلي، كينغسلي أميس، جورج أورويل، دوريس ليسينغ، كريستوفر إيشروود، ستيفن سبندر، دوروثي هودجكين، جاكوب برونوسكي، جون بيرجر، بنيامين بريتن، كريستوفر هيل، إريك هوبسباوم، كينغسلي مارتن، مايكل ريدغريف، جوان ليتلوود، جوزيف لوسي، مايكل فوت وهارييت هارمان ضمن آخرين.

ومن الجلي في قراءة كوت لتلك الملفات أن نزعة ذعر نشأت مبكراً في أجواء جهاز الاستخبارات البريطاني الحديث الذي ولد في خضم الحرب العالمية الأولى ضد كل ما هو شيوعي إثر استيلاء البلاشفة على السلطة في روسيا 1917، إذ اندفعت السلطات البريطانية وقتها بكل طاقتها الممكنة إلى محاربة الاتحاد السوفياتي ودعمت الجيش الأبيض الذي كان يقاتل جيش البلاشفة الأحمر وأرسلت قوات للمشاركة في بعض المعارك داخل روسيا. هذا الذعر من الشيوعية تحول بعد الحرب إلى سياسة رسمية للدولة البريطانية، وتم تكليف جهاز إم آي 5 بالمراقبة والتحقق لمنع ما سمي بـ«التخريب» الذي وصفته وثائق الجهاز بـ«أي أنشطة تهدف إلى تقويض الديمقراطية البرلمانية أو الإطاحة بها بوسائل سياسية أو عنفية أو نقابية - إضرابات وما شابه - ». وقد استمرت هذه المنهجية المذعورة أقله حتى تفكيك الاتحاد السوفياتي في 1991 وانتهاء مرحلة الحرب الباردة، فيما لا يمكن لأحد خارج الجهاز اليوم الجزم بأن تلك المنهجية قد عُدلت في وقت لاحق، أو إذا ما استعيدت مجدداً بعد المواجهة الأوكرانية بين روسيا والغرب.

يحاول كوت جاهداً في كتابه أن يمنح الفرصة لمحتويات الملفات بالتحدث دون أن يفرض عليها الالتحاق بسردية محددة، ولذلك فإن بعضها كان لأشخاص مثيرين للشكوك بالفعل من مقياس إم آي 5، لا سيما لأولئك المنتسبين للحزب الشيوعي لبريطانيا الكبرى – كما كان يسمى قبل حله -، كما أن الاستخبارات وإن راقبت كثيرين فإنها كانت تغلق ملفات من لم يجد المحققون بأنهم يمثلون أي تهديد حقيقي للأمن القومي. ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزب الشيوعي كانوا غير جادين في الوصول إلى السلطة، أو فقدوا الثقة بالاتحاد السوفياتي أو ببساطة غيروا آراءهم. ولذلك فإن معظم الملفات التي اطلع عليها كوت مملة، ولا تليق بدراما تخريب وجواسيس، وتتشكل إلى حد كبير من قصاصات صحافية، وقوائم حضور اجتماعات، وبطاقات انتساب، وتقارير الشرطة من استجواب جيرانهم، والقيل والقال من مقر الحزب الشيوعي (الذي تم التنصت عليه)، وآراء الزملاء والرفاق المخبرين، وحتى أخبار الزواج والطلاق والعلاقات الجنسية، وفي بعض الأحيان وضعت تقارير عن الوالدين أو الأشقاء والشقيقات.

بالطبع كانت هناك استثناءات. مثلاً الناشر جيمس ماكجيبون كان شيوعياً متحمساً، ويبدو أنه تجسس لصالح الروس أثناء خدمته في الاستخبارات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تم التحقيق معه، ولكنه لم يعترف ولم توجه إليه أي تهم لغياب أدلة يمكن استخدامها في المحكمة. لكن أكثر قصص الكتاب سحراً قد تكون حكاية النحاتة كلير شيريدان، ابنة عم ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. تبنت كلير الأفكار الشيوعية في العشرينات من القرن الماضي - وإن لم تنتم أبداً للحزب الشيوعي - وسافرت لاحقاً إلى موسكو حيث أقامت في الكرملين ونحتت تماثيل نصفية للقادة السوفيات، بما في ذلك تروتسكي وزينوفييف ودزيرجينسكي وحتى لينين نفسه. وبعد ذلك كانت على علاقة مع الممثل الشهير تشارلي شابلن المؤيد للشيوعية. وقد تجولت حول العالم وبثت وجهات نظر معادية لبريطانيا. وقد راقبتها الاستخبارات البريطانية بطبيعة الحال، وخلصت إلى أنها لم تكن جاسوسة ولم تمثل تهديداً أمنياً، ولكنها كانت مجرد «شخصية مزعجة بشكل غير عادي»، ولديها «شغف بصنع الأذى لبريطانيا دولياً».

يكرس كوت فصلاً في كتابه للعلاقات بين إم آي 5 وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، والتي كانت تتضمن ترتيبَ تدقيقٍ سري في خلفيات المرشحين للعمل يهدف إلى منع تسلل الشيوعيين والمتعاطفين معهم إلى قلب مصنع البروباغاندا البريطاني. كما اتبع الجهاز سياسة الإبعاد أيضاً – بدل الخنق المباشر - ضد بعض الأكاديميين المشكوك فيهم عبر حرمانهم من وظائف تقدموا إليها أو استحقوها في المجلس الثقافي البريطاني والجامعات. ومع ذلك، يقول كوت، بأن الإطار العام لعمل الاستخبارات البريطانية لم يعتمد ضد هؤلاء مبدأ منع السفر أو سحب الجوازات ولم تمنع كتبهم من الجامعات أو المكتبات العامة وإن راقبت حساباتهم المصرفية في كل حال.

تأريخ كوت البديل لجانب من سجل الاستخبارات البريطانية في «القائمة الحمراء» سيصبح دون شك مدخلاً مهماً لفهم ثقافة وعقلية النخبة المتحكمة بالدولة البريطانية طوال القرن العشرين وانحيازاتها العنصرية والطبقية والفكرية، وتحذيراً للعقلاء من الهدر الكبير الذي استمر لعشرات السنين في مجتمع يدعي الديمقراطية ويحاضر في الشعوب الأخرى بحقوق الإنسان وحرية التعبير.

قائمة الاستخبارات الحمراء... 200 من أبرز مثقفي بريطانيا في القرن الـ20

ماكينة حكومية ضخمة تولت أخذ الجميع بالشبهات

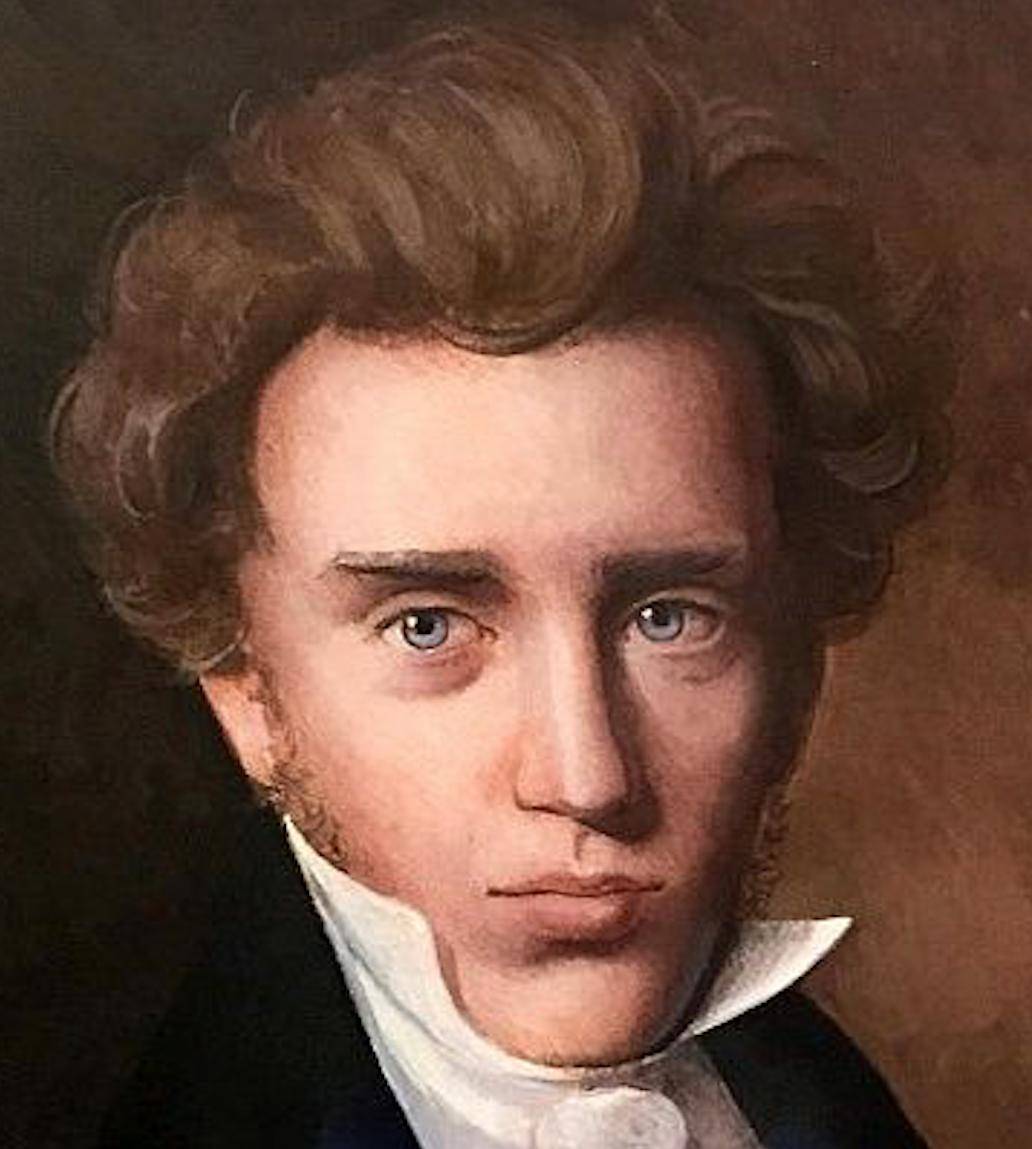

ديفيد كوت

قائمة الاستخبارات الحمراء... 200 من أبرز مثقفي بريطانيا في القرن الـ20

ديفيد كوت

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة