تتشكل عناصر المتن الروائي بأساليب سردية تتوافق مع ما يريده الروائي منها، لتأخذ أشكالاً عدة. وفي هذا التطويع للسرد الروائي دليل على قابليته للتداخل مع الفلسفة والنقد وفنون الأدب من شعر ومذكرات وتاريخ واجتماع، فيغدو الروائي كالمؤرخ أو كالباحث الاجتماعي يقيد بالسرد حياة الناس ووجوههم وطبائعهم وأصولهم، موثقاً كل شيء له تاريخ مادي أو غير مادي، يمكن تسجيله وحفظه. من هنا اتخذ القديس أوغسطين السرد ملجأ فيه اعترف بالذنوب والخطايا فتطهرت ذاته وبرأت ذمته وارتاح ضميره، واستعان سارتر بالرواية كي يعزز رؤاه الوجودية، وقبله فعل ذلك فولتير، كما طبق إمبرتو إيكو من خلال كتابة الرواية نظراته وتصوراته الفنية.

ويعني تطويع الرواية للتاريخ والاجتماع أن المتخيلين السردي والتاريخي - اللذين هما بؤرة تحبيك القص - قد امتزجا بالمتخيل الاجتماعي. وبهذا الامتزاج تتسع الغاية من وراء الرواية فلا تتحدد في إعادة كتابة التاريخ العام حسب، بل أيضاً صناعة التاريخ نفسه بالإفادة من مخزونات الذاكرة الجماعية أولاً، والإدراك العقلي لمنطقية التحبيك السردي ثانياً، وتوقع انتقال التأريخ شفاهياً جيلاً بعد جيل ثالثاً.

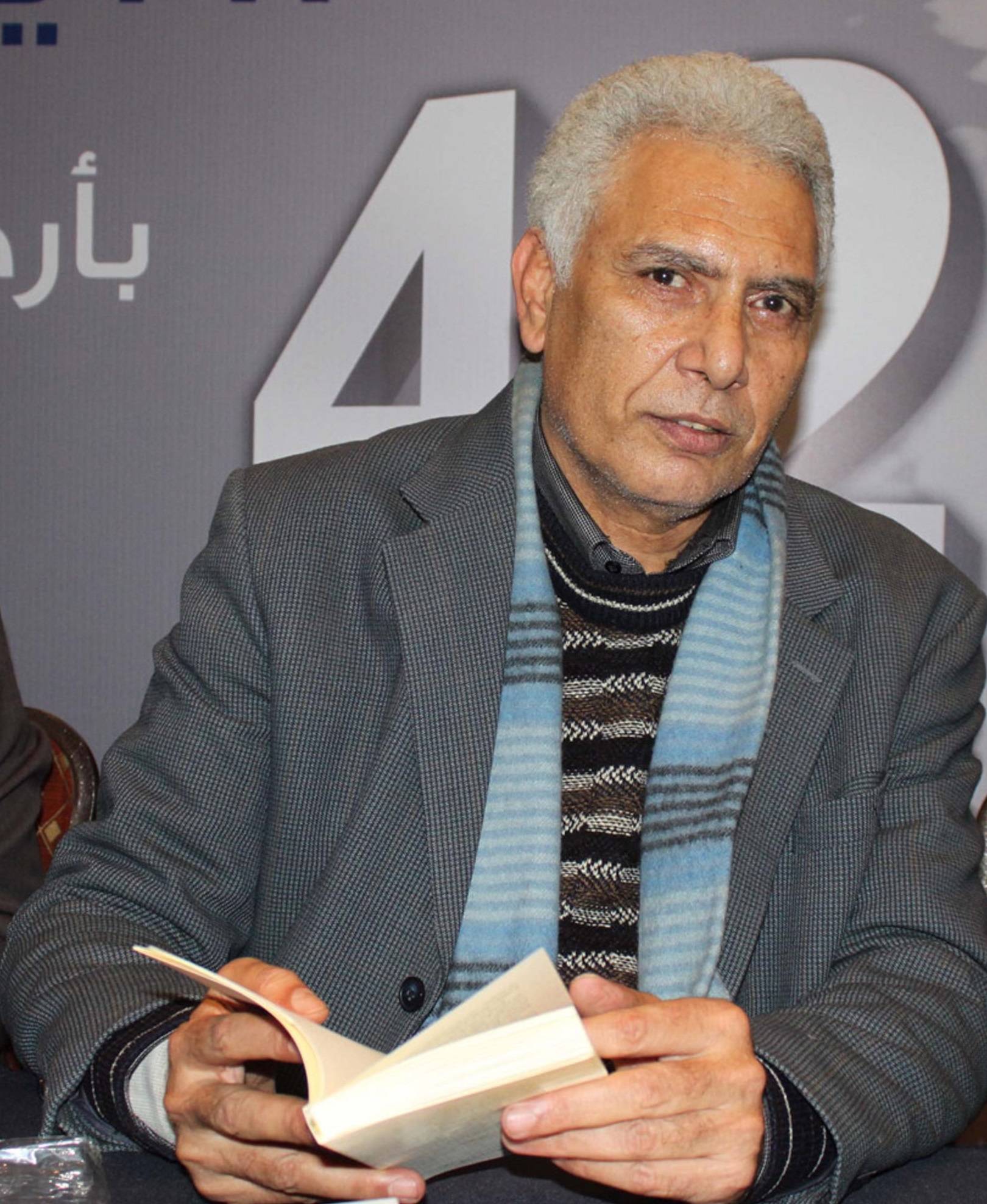

والمحصلة هي رواية التاريخ التي فيها تدور المتخيلات الثلاثة (التاريخي والاجتماعي والسردي) زمانياً، ما نجده متجسداً في رواية «السقائف الزرق» لكليزار أنور، الصادرة مؤخراً عن منشورات الاتحاد العام للأدباء في العراق.

في هذه الرواية تجتمع قصتان؛ إحداهما إطارية هي قصة الحفيدة الكردية التي أخذتها الحياة الغربية فانقطعت صلاتها كلياً بموطن أجدادها في كردستان العراق. والقصة الأخرى ضمنية وهي عبارة عن مذكرات مخطوطة بقلم الجد المعلم أحمد آدم إبراهيم، وكتبها من أجل أن تكون طوق النجاة الذي به تتمسك الأجيال حين تجد نفسها بلا جذور، أو هي البوصلة التي بها تعرف الأجيال اتجاهها الصحيح فلا تضيع في المتاهات كإشارة - علنية أو رمزية - إلى أن للتوثيق التاريخي أهميته في الحفاظ على الهويات الاثنية من التهميش والضياع.

وبناء على نظرية بول ريكور للحاضر ثلاثي الأبعاد، يتخذ السرد منوالاً تاريخياً - اجتماعياً يجعل «السقائف الزرق» رواية تاريخ، بالافتتاح الاستهلالي أولاً (إذا لم يمكن بوسعك المشاركة في التاريخ فاكتب عنه وهذا ما فعلته) (ص 5)، وثانياً بالمكان/ مدينة العمادية محوراً يستقطب الدائرة الزمانية بكل ما لهذا المحور من تأريخ اجتماعي فيه أحداث وأجيال وهويات وطبقات وجغرافيا وأبنية وأزقة وصنائع وعادات... إلخ. فيتحول كل شيء مغمور في المدينة وفردي وصامت إلى حاضر اجتماعي يسير في مجرى التاريخ العام للبشرية، ويتولد من تمازج الواقع الاجتماعي بالمتخيل التاريخي شكل ذاكراتي (Geohistory) للرواية يسرد بضمير الأنا، وفيه تتجلى الهوية الكردية (لا أحد منا يعرف شيئاً مفصلاً عن التاريخ القديم لشعبه، لكننا نحاول أن نتوصل إلى أطراف الخيوط البعيدة عبر المصادر القديمة أو ما يتناقله الناس من جيل لآخر) (ص 155).

وهذه الصناعة السردية للهوية الاجتماعية من خلال التأرخة للوقائع، هو ما جعل بول ريكور يعجب بما صنعه تونبي في كتابته لتأريخ الحضارات مازجاً سرد الوقائع الاجتماعية بتأريخية الحقب الطويلة للأحداث والناس، فصار الزمان مسطوراً في المكان بالمناظر والفضاءات التي منها تشكلت الحضارات بصمت وبطء، كما أشاد ريكور أيضاً بعمل الروائي الفرنسي فرنان بروديل الموسوم «البحر الأبيض المتوسط»، كونه أرخ للعالم الفرانكفوني المتوسطي الذي عده ريكور أروع أعمال مدرسة الحوليات التي أسسها لوسيان فيفر ومارك بلوخ.

وإذا كان بطل بروديل هو البحر المتوسط، فإن بطلة «السقائف الزرق» هي مدينة العمادية التي شارك في صناعة تاريخها ساردون أربعة هم: «الحفيدة سولاف والجد أحمد آدم إبراهيم واليهودي عزرا والمسيحي متي»، وتغدو الحفيدة هي الحاضر، والأجداد الثلاثة هم الماضي المكتوب بشكل جماعي في صورة مذكرات مخطوطة بدأوا كتابتها من أواخر القرن التاسع عشر 1898، وانتهوا عند عام 1948 الذي فيه تغيرت خريطة العمادية فرحل اليهودي عزرا إلى أرض جديدة، وتأثر متي بحدث الهجرة الفجائي، فقرر التوقف عن الكتابة (أختم مذكراتي بحدث آلمني... فقد غادرنا عزرا ودون أن يودعنا... انفرطت زوايا المثلث)، ليكون الأمل معقوداً بالجد المسلم الذي واصل تدوين سيرة المدينة حتى أكملها ثم أودعها لدى أبنائه: «لقد كتبت كل ما أردت كتابته، وربما أنشره أو ينشر ذات يوم ليبقى شاهداً حياً على مدينتي» (ص 263).

وفي أثناء زيارة الابن المغترب في أميركا لأهله في كردستان إبان تسعينيات القرن الماضي، عثر على مخطوطة الجد واحتفظ بها في أميركا وستصل إلى يد الابنة سولاف التي وجدت في قراءتها للمخطوطة تأريخ أسلافها، فأدركت أنها كيان هجين بلا هوية (لم أهتم ذات يوم بالماضي أو بأصل أبي أو أمي ولم أسال من نحن؟ لكني ها أنا ألجأ للماضي بعدما أصبح حاضري خاوياً هشاً لأتمسك بالحياة من جديد أشعر بأني عصفورة تطير في سماء شاسعة) (ص 18) فتقرر العودة إلى العراق كي ترى ما كتبه جدها في مذكراته كواقع حي وحاضر ثلاثي الأبعاد متجسد في الأبنية والعادات والقبور والآثار والمدارس والجوامع والأزقة والجسور والقناطر والأغاني والأقمشة والسجاد وطقوس العرس والزواج والأسماء وغيرها.

وبذلك لا تكون المذكرات مجرد سيرة شخصية وإنما هي سيرة مدينة ممتدة من حقبة زمنية طويلة فيها المائة سنة حاضرة في السنة، والسنة في الشهور، والشهور في الأيام والساعات والدقائق التي تحتبك باستمرار في دائرة زمانية فيها المكان هو الأصل والفصل، وساعد في ذلك استعمال المؤلفة تقانة تعدد الأصوات السردية على مستوى القصة الضمنية، مما أعطى للتعدد الثقافي حضوراً مركزياً في الرواية من ناحية الهوية والدين واللغة والطقوس والعادات، التي فيها يتلخص بالعموم التأريخ المدينة الاجتماعي.

وبهذا أخذ السرد معناه الواسع بوصفه تاريخاً يقوم على معقولية الربط ما بين تحبيك الأحداث، وتوالي الأحداث من دون تحبيك، لا سيما حين يغيب صوت السارد الذاتي، ويحضر صوت الكاتبة، سواء في استعمال الشروحات الجغرافية أو في الاستطرادات الإخبارية التي فيها تضخ المؤلفة كثيراً من المعلومات الجيوبولتيكية حول معالم المدينة التاريخية مثل حديثها عن «دمدم»، القلعة التي لها قصة واقعية ترمز إلى كفاح الشعب الكردي ومقاومته للتسلط مقتبل القرن السابع، أو في تزويدها القارئ بمعلومات تقريرية وراهنة عن «جهود جامعة دهوك لوضع مدينة العمادية ضمن قائمة التراث العالمي بعد إجراء عدة دراسات وبحوث واعتبارها عاصمة آثار كردستان... ولهذا أجد من الضروري دراسة التراث الكردي ثقافة وعلماً، كتابة وتدويناً، لمآثر أجدادهم وأسلافهم العظام ونفض الغبار عن تراثهم الذي يعد تراثاً علمياً وأديباً عالمياً نادراً» (ص 69).

وقد أدركت المؤلفة تعثر التحبيك وتفكك السرد بسبب هذه التقريرية، فبررته بالقارئ الذي أرادت توصيل رسالتها التاريخية إليه: «أكتب عن مدينتي التي ولدت فيها ناسها وأديانها وتقاليدها، عن تاريخها الثقافي والجغرافي والزماني، فحضارة الإنسان بدأت بالكتابة، هم كثفوا الواقع والحلم معاً فوصلنا بهذه الطريقة ونحن أيضاً نكثفه بالكتابة ليصل إلى غيرنا مستقبلاً» (ص 118). ولكن هذا التبرير غير كافٍ ولا مقنع، إذ إن ممارسة العمل الروائي ينبغي أن تضمن التماسك الموضوعي والفني بحضور سارد يمسك بحبكة الصراع ويصعده باتجاه التأزم.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التحبيك التأريخي انتهى بالرواية إلى ما أرادته المؤلفة وهو «وجه مضيء ووجه مظلم»، أو مثل «سفينة تيتانيك تمخر في عباب عتمة السماء» (ص 46)، أو «ظلال زرق مدت بخيوطها على أسطح البيوت فتشكلت لوحة فنية صاغتها أنامل الطبيعة... بدت العمادية مدينة من السقائف الزرق» (ص 142)، وبهذه الطريقة تكون رواية التاريخ أطروحة اجتماعية في شكل دائرة زمانية تتحرك داخل مكان هو مدينة لها سيرتها الاجتماعية والتاريخية العريقة جاذبة أهلها إليها انجذاباً زمانياً ثلاثي الأبعاد كشفت عنه الكاتبة كليزار أنور بكثير من التفنن السردي.

«السقائف الزرق»... صورة لمدينة كردستانية بوجهين

كتابة التاريخ بالإفادة من مخزونات الذاكرة الجماعية

«السقائف الزرق»... صورة لمدينة كردستانية بوجهين

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة