يستدعي الروائي المصري نعيم صبري في روايته (2020) الصادرة حديثا عن دار الشروق بالقاهرة تداعيات العام الأثقل المثير للرعب، والذي صار يعرف بعام «جائحة كورونا» ولا تزال توابعه مصدر قلق يواجه العالم. الرواية هي العمل الرابع عشر في مسيرته التي بدأها بكتابة الشعر عبر ديوانين، ثم تفرغ للرواية ومن أبرز أعماله «المهرج» و«تظل تحلم إيزيس» و«صافيني مرة»... هنا حوار معه حول روايته الجديدة وهموم الكتابة.

> روايتك «2020» مكتوبة بروح ولسان الكتابة الذاتية... حتى بدا أنها تقع بين السيرة والرواية... حدثنا عن تجربة هذا السرد...

- أريد أن أفرق بين «السيرة الذاتية» وبين لون «رواية السيرة الذاتية» التي تحمل قبساً من سيرة الكاتب، ولكن عبر تداخل للتخييل والتأملات والاستبصار، فتحمل بذلك الصفات الفنية للعمل الروائي بخلاف السيرة الذاتية الواقعية. فهناك في الأدب العالمي نوع أدبي اسمه «رواية السيرة الذاتية»، ومن نماذجه الشهيرة رواية الفرنسي مارسيل بروست «البحث عن الزمن المفقود» التي تعد واحدة من أشهر روايات السيرة الذاتية التي بدأت مع أوائل القرن العشرين، متزامنة مع تيار الوعي في الرواية، حيث تسود رواية المونولوج وليس رواية الراوي العليم التي اشتهر بها بلزاك وفلوبير، وتشارلز ديكنز، ومع القرن العشرين ظهرت الاتجاهات الجديدة المتمثلة في الاتجاه أكثر إلى المونولوج تزامنا مع المشكلات الإنسانية التي تفاقمت مع نشوب الحرب العالمية الأولى، حيث بدأت تظهر اتجاهات فنية وأدبية مثل السوريالية في فرنسا، واتجاهات تيار الوعي في السرد التي بدأها تقريبا في نفس الوقت مارسيل بروست وجيمس جويس في «عوليس»، وفيرجينا وولف في «مسز دولاويل»، وهي رواية تعتني أكثر بمشاعر الإنسان من الداخل أكثر من الحكاية الخارجية وحكايتها على لسان الراوي، كما سبق وقدم محمد شكري في «الخبز الحافي»، وهنري ميلر في «مدار السرطان».

> لماذا كتبت رواية «2020»؟

- لن ينسى العالم هذا الرقم «2020»، شعرت أن تجربة جائحة «كورونا» حدث جلل في تاريخ الإنسانية، غيرت في سياقاته بشكل مهول، لكنها مع ذلك، استطاعت توحيد مشاعر الرعب والهلع لدى الإنسان في كل الأرض، حتى في تاريخ الأوبئة لم يحدث أن خيم حدث واحد على العالم كله في ذات اللحظة، فقد كانت تحدث الأوبئة على نطاقات جغرافية مُحددة، ووجدت أن هذا الحدث يجب توثيقه أدبيا وفنيا للأجيال القادمة.

> رغم أن الرواية مكتوبة بصوت واحد فإن صوت الذاكرة يُعد بطلا هنا... حدثنا عن الذاكرة كثيمة حاضرة دوماً في أعمالك...

- وجدت أن هذا الصوت وطيد الصلة بأحداث «2020»، كما وجدت نفس الدافع عند اختيار تقنية استدعاء الذاكرة في رواية «المهرج» عام 2011 التي طعمت فيها السرد الروائي بجانب تسجيلي يبرز مانشيتات الصحف في تلك الفترة المتضاربة في التاريخ المصري والعربي، ربما في صورة تقارب ما فعله صنع الله إبراهيم في رواية «ذات»، أما في «2020» فكان صوت الذاكرة صدى لما يمر بصاحبها من مشاعر ومخاوف يختبرها لأول مرة، وكأن أصوات الذاكرة تُطور السرد وتدفعه وتلهمه.

> هل يُفسح المكان المحدود في السرد مساحة أكبر لحركة الزمن الروائي؟

- في الرواية كان التخييل و«الفلاش باك» وسائل استدعاء للماضي كشذرات حية وسط مستقبل غامض، جميعها بنت الانفعال اللحظي بضائقة العزل والحجر المنزلي، أو المكان المحدود، وفكرة المكان المغلق ألهمت بروست في رائعته «البحث عن الزمن المفقود»، فقد كان مريضا لا يغادر بيته، وكتب هذا العمل متأملاً مكانه المغلق، ووصل بهذا العمل إلى سبعة أجزاء كاملة، انطلق فيها من ضيق المكان إلى فيض من الذكريات، بدأ وميضها يلمع لديه في لحظة كان يشرب فيها الشاي ويتناول كعكة اسمها «مادلين»، التي ما إن تناولها حتى اجترت لديه سنوات طفولته، وكانت تلك الكعكة واحدة من بهجاتها الصغيرة.

> تظهر اليوميات البسيطة في وقت الحجر المنزلي في تسلسل وتأمل هادئ... كيف وظفت الاستدعاء التفصيلي لها في بناء الرواية؟

- تميل رواية ما بعد الحداثة إلى السرد الذاتي، والهوامش أكثر من المتون، فلم تعد الفكرة في كيفية تناول الأدب للأحداث الكبرى، بقدر كيفية تناوله صغائر مواقف الحياة والتفاصيل البسيطة، التي بالضرورة تتماس مع حياة الكثيرين كما حدث في رواية «2020»، فهناك مشهد على سبيل المثال يجمع بين الزوج والزوجة، وهما يضعان خططا مُحكمة لمواجهة النمل الذي هاجم البيت بتوحش، لاقى هذا المشهد مثلا صدى لافتا في انطباعات القراء، فسرد اليوميات وسط مشهد ضبابي مرعب مثل «كورونا»، ينسج حالة من ألفة القراءة وتأملها.

> في الرواية يبدو الفن بكل روافده من سينما وموسيقى وتشكيل شريكاً ملازماً في تلقي أخبار الموت وتصاعد الوباء... هل برأيك يُغير الفن من طرقنا في استقبال الأحزان؟

- الفن عالمي الخاص، أستمع إلى الموسيقى يومياً، خاصة الكلاسيكيات، منذ كنت شابا وحتى اليوم لا يخلو اليوم من باخ وبيتهوفن وتشايكوفسكي، فأنا من جيل عاصر في الستينات مكتبة الفن وغرفة استماع الأعمال الموسيقية، وحضور يومي الجمعة والسبت في الأوبرا، وجولات بين مسارح الستينات، كالمسرح «القومي» و«اللامعقول» و«الجيب» و«بيكيت» و«توفيق الحكيم»، كانت لجيلنا وسائل وإمكانيات بسيطة تساعدنا في الاطلاع على الفنون، وما زالت علاقتي بها ممتدة إلى اليوم، ورصدت هذا الزخم في رواية «صافيني مرة» بشكل أكبر، وفي رواية «2020» ظهر هذا العالم الذي يسكنني في نسيج السرد، كظهور «مودلياني» ووجوهه في سياقها، أو إحالتي لوفاة فنان شهير لم أذكر اسمه في الرواية، لكنني كنت أحيل في الواقع لأحد أروع من رحل عن عالمنا في 2020 وهو النحات العالمي آدم حنين، لم أذكر اسمه لكنني انفعلت كثيراً بوفاته في ذلك العام، وهذا ما ظهر في الرواية.

> تميل أعمالك الروائية بشكل عام للتكثيف... لما هذا الاختيار؟

- كان تحدي الرواية الجديدة هنا أن يظل معمار الرواية مكثفاً لا تغلب فيه شحنات النوستالجيا والذكرى على الحدث المركزي لعالمها، وهو أثر «كورونا»، بشكل عام أنا أميل إلى التكثيف في أعمالي، هناك الكثير من الروائيين الذين يعتبرون أن الإطالة والإفاضة في العناصر، وإقحام شخصيات ثانوية هو في حد ذاته براعة فنية، وأرى أن ذلك يُفقد العمل الروائي كثيرا من فنياته، فما أسهل إطالة الأعمال. لو نظرنا ببساطة لأعمال نجيب محفوظ مثل «اللص والكلاب»، و«السمان والخريف»، و«الطريق»، و«ميرامار»، و«رحلة ابن فطومة» يمكننا الوقوف وتعلم كيف يمكن أن تكون شاعرية التكثيف ودلالاته من أثر بليغ على الفن الروائي.

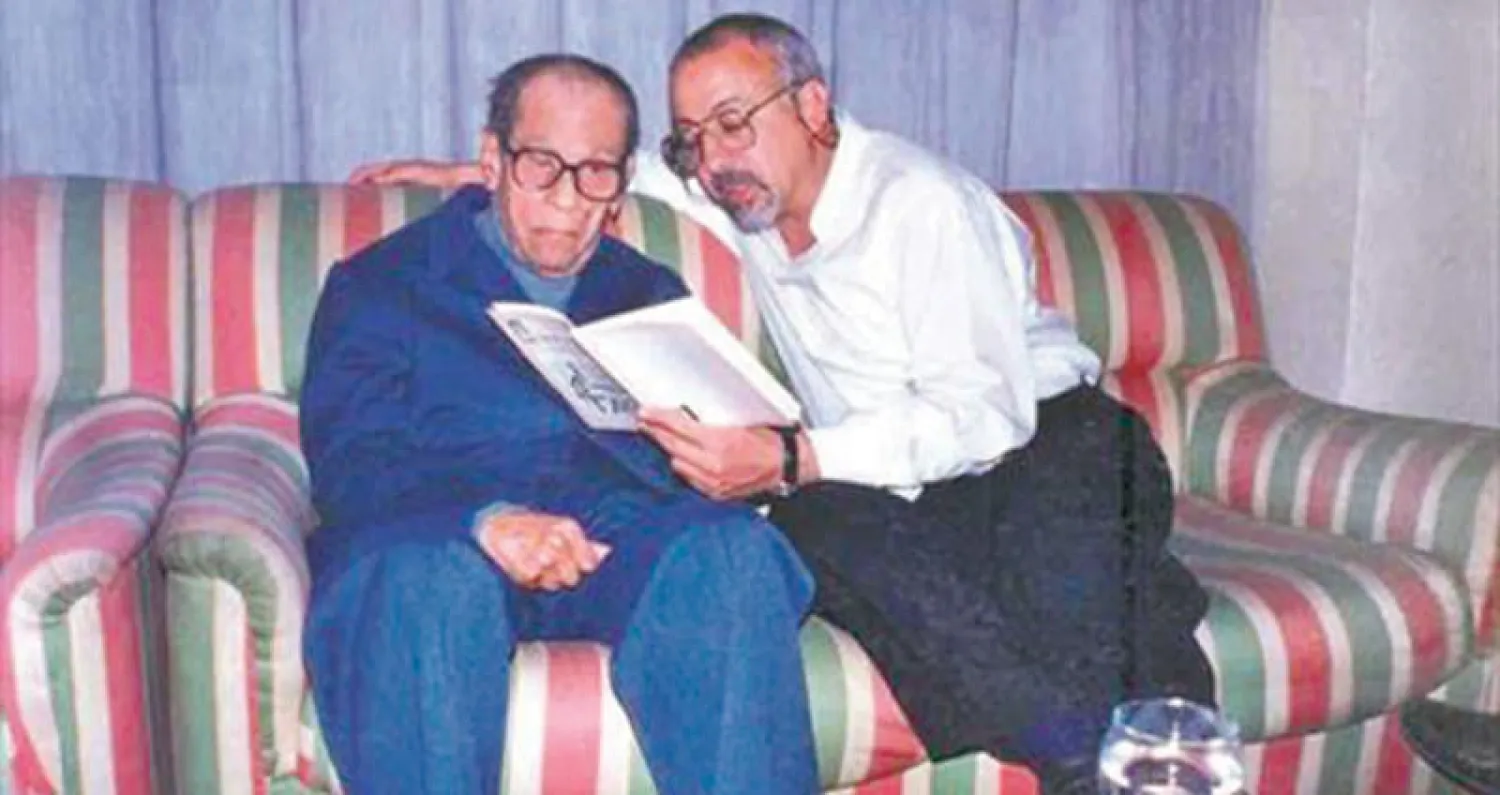

> مررت في الرواية على يوم رحيل نجيب محفوظ بوصفه يوماً مركزياً في حياتك... برأيك لِمَ تتجدد القراءات حوله إلى اليوم رغم الرحيل؟

- صحيح، فالمفارقة أن ذكرى وفاة نجيب محفوظ في 30 أغسطس (آب) هو نفس تاريخ وفاة والدتي وميلاد حفيدتي، أتذكره دائما ليس كصديق عادي، فعلاقتي به تميزت بالمودة والألفة الشديدة، وكما كنت أذكر عن كونه أستاذا في القدرة على التكثيف، فهو دون شك مؤسس الرواية العربية الحديثة، فما كُتب قبله كان إرهاصات لكتابة الرواية في بداياتها المتواضعة، أما هو فقد كتب الرواية الواقعية والتاريخية والفلسفية والفكرية ورواية الأجيال، كتب كل ألوان الرواية وسخر حياته من أجلها، لذلك فقد سعت له جائزة «نوبل»، ورغم هذا النبوغ، دائما ما كنت أسمعه يقول إنه لا يسعى من وراء الكتابة لشيء، لا شهرة ولا غيرها، ومن هنا يمكن استبصار الكثير عن ظاهرة نجيب محفوظ.

> من ضمن الأسئلة التي أثارتها رواية «شبرا» كانت إذا كان الأدب يصلح أن يكون مادة للتأريخ تُجاور أهميته الوثيقة التاريخية... كيف ترى هذا الأمر؟

- التأريخ له مدرستان، مدرسة تأخذ بالوثيقة التاريخية، وأخرى تجد الاستعانة بالأعمال الأدبية كروافد للتوثيق، من بين المؤيدين لتلك المدرسة المؤرخ محمد عفيفي على سبيل المثال الذي اعتبر أن رواية «شبرا» وثيقة أدبية حول حالة التعايش السلمي في منتصف القرن العشرين في واحد من أكثر الأحياء المصرية الشهيرة بالتعايش بين المسلمين والمسيحيين، وكتبت تلك الرواية في خضم أحداث التعصب والتفجيرات ومقتل فرج فودة في فترة التسعينات، لذلك فأنا مهتم جدا بالتوثيق المجتمعي في كل أعمالي، ورواية «صافيني مرة» كانت توثيقا لقصة هزيمة جيل كامل وكأنها مرثية لجيل ثورة يوليو 1952.

> في «يوميات طفل قديم» كان البطل يطل بعين طفل وفي روايتك الأحدث البطل من كبار السن... حدثنا عن هذه المسافة...

- في «يوميات طفل قديم» كنت أحاول استدعاء تلك الروح العفوية للإنسان التي يفقدها كل يوم أكثر في العصر الحديث، اخترت الطفولة لأكتب في عالمها، فالطفولة في رأيي واحدة لدى الجميع فيما تختلف تفاصيلها، وأتذكر أن هذا الكتاب أرهقني كثيرا أثناء كتابته، لأنني كنت أحاول استدعاء تفاصيل الكتابة من منظور مشاعري كطفل، وليس من منظور الكبار، وفي «2020» البطل من كبار السن، وكذلك عالمه الذي صارت مفرداته مدموغة بالهلع، خاصة لفئة كبار السن، وهذا ما صورته في الرواية، فدائما هم الأكثر تعرضا للخطر، والعدوى، والأكثر هلاكا، وفقدا للأرواح، وسط تلك المفردات الجديدة كانت الكتابة تجد منظورها في التعبير عن تلك الهواجس الجديدة.

> برأيك ماذا أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للكاتب؟ وماذا سلبت منه؟

- كل شيء في تقديري له جانب إيجابي وسلبي، الإنسان هو من يفلسف الأمور، أعتبر صفحتي على فيسبوك جريدة شخصية أعبر فيها عن نفسي، وسبق ونشرت عليها مقاطع من روايات قديمة مجزأة، وأكتب على جدارها القصائد التي أحب أن أكتبها أحيانا، فهذا يحقق للكاتب فكرة إيصال الكلمة بعيدا عن دوائر النشر التقليدية.

> هل الكتابة بالنسبة لك فعل يومي؟

- لا توجد لدي قاعدة ثابتة، كما أنني لا أؤمن أيضا بفكرة الإلهام في الكتابة، ربما يكون هناك إلهام في الشعر، أو كما نصفها بالخاطرة التي يعقبها تدفق، خاصة في القصائد القصيرة، أما الرواية فهي فكرة ينفعل بها الكاتب وتشغله، وغالبا أكتب نحو ساعة في اليوم، أحيانا أشعر بعدها بالإجهاد خاصة إذا كانت الكتابة بها استدعاء لمشاعر قديمة، أو متوارية بما يحتاج لتحريرها من جديد.