صبيحة 13 فبراير (شباط) 1960، استيقظ الجنرال ديغول في قصر الإليزيه باكراً جداً لمواكبة حدث تاريخي. وفي الساعة السابعة وأربع دقائق تماماً صاح قائلاً: «تحية لفرنسا. هي اليوم أقوى وأكثر شموخاً».

هذا كان تعليق ديغول على تفجير فرنسا أولى قنابلها النووية في الصحراء الجزائرية بقوة توازي أربعة أضعاف القنبلة التي ألقاها الأميركيون على هيروشيما في عام 1945. ومع ذاك التفجير، انضمت باريس إلى نادي الدول النووية ملتحقة بالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا. واستمرت التجارب النووية الفرنسية في الجزائر حتى فبراير من عام 1966، بحيث إن باريس قامت بـ17 تفجيراً موزعة بين موقعين (رقان وعين إكر). اللافت أن 11 تجربة نووية من التجارب المذكورة جرت بعد حصول الجزائر على استقلالها. والسبب في ذلك أن اتفاقيات إيفيان الموقعة بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والحكومة الفرنسية تضمنت نصاً يتيح لفرنسا الاستمرار في هذه التجارب حتى عام 2017. لكن الغريب فيها أنها كانت خالية من أي نص يلزم فرنسا بتنظيف المنطقة من النفايات النووية والأجهزة التي استخدمت وتبعات الإشعاعات والتعويض على الأشخاص الذين تضرروا منها.

طيلة سنوات، كان هذا الملف «غائباً» عن المواضيع الخلافية الكثيرة بين باريس والجزائر. إلا أنه، في السنوات الأخيرة، عاد إلى الواجهة وأخذ يطرح عندما تتوتر العلاقات بين البلدين إلى أن تحول إلى نقطة خلافية بارزة بينهما. وحسب معاهدة منع الأسلحة النووية، يتعين على البلدان المعنية أن «توفر المساعدة لضحايا التجارب النووية، واستخداماتها، وأن تعمل على تنظيف محيط المناطق الملوثة». غير أن باريس، مثلها مثل الدول النووية الأخرى، رفضت التصديق على هذه المعاهدة التي أقرت في عام 2017. وفي الفترة الأخيرة، صدرت عدة تقارير تبين الآثار المدمرة لتجارب الستينات النووية آخرها نشرته الصيف الماضي «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» بعنوان «النشاط الإشعاعي تحت الرمال». ويوفر التقرير الذي أعده الخبيران الفرنسيان باتريس بوفريه وجان ماري كولين، شرحاً كاملاً للمواد المشعة والأجهزة والآلات الملوثة التي استخدمت لإجراء التجارب. ويؤكد الخبيران أن التدابير المتخذة لم تكن كافية لحماية الأشخاص من الإشعاعات النووية التي دامت 13 يوماً. وتبين خريطة كشف النقاب عنها أن الإشعاعات الناتجة عن التفجير المسمى «الجربوع الأزرق» غطت كل منطقة المغرب العربي وبعض مناطق الصحراء، وامتدت إلى الشواطئ الإسبانية حتى جزيرة صقلية الإيطالية. وفي نجامينا، لوثت الإشعاعات مياه الشفة. كذلك، فإن تقريراً أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2008 أكد بدوره أن تدابير الحماية لم تكن كافية. وبسبب عدم توافر أرقام دقيقة، فإن التقديرات تفيد بأن ما بين 20 إلى 40 ألف شخص كانوا يقيمون في دائرة يبلغ شعاعها 200 كلم. والحال أنه منذ دخول قانون التعويض على ضحايا التفجيرات في عام 2010، فإن جزائرياً واحداً حصل على تعويضات من الحكومة الفرنسية، علماً بأن عدة مئات من الجزائريين عملوا لصالح البرنامج النووي الفرنسي.

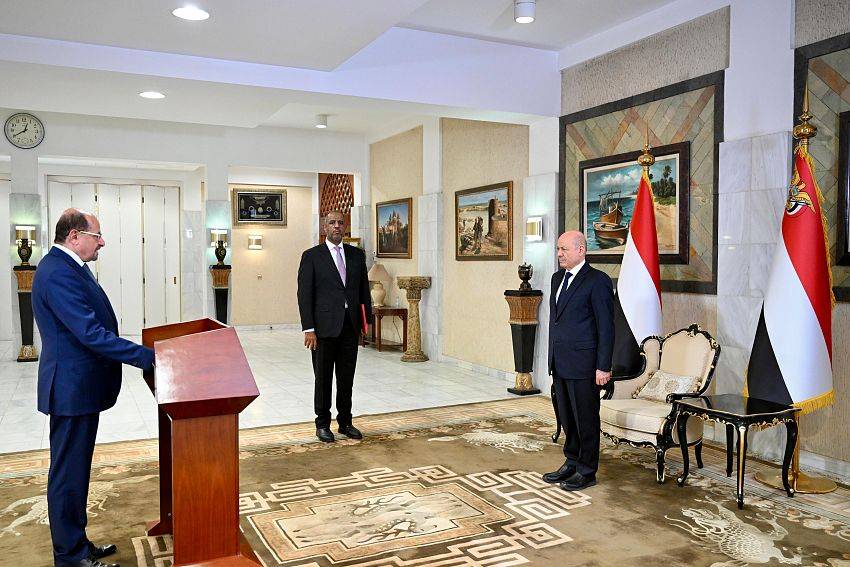

في إطار مساعي التقارب بين باريس والجزائر، لا يمكن القفز فوق هذا الملف المتفجر. ومرة أخرى، وبمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الأركان الفرنسي الجنرال لوكوانتر إلى العاصمة الجزائرية، الخميس الماضي، طلب نظيره الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، مساعدة فرنسا من أجل «إعادة تأهيل» مواقع التجارب الفرنسية. ودعا بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، باريس، إلى «تحميل مسؤولياتها التاريخية»، والعمل على «تطهير» المواقع المعنية. وحسب المسؤول العسكري الجزائري، فإنه ينتظر من اجتماع المجموعة الفرنسية - الجزائرية المشتركة بمناسبة اجتماعها القادم في مايو (أيار)، تتكفل «بشكل نهائي إعادة تأهيل موقعي رقان وعين إكر». كذلك طالب شنقريحة بتوفير «الخرائط الطوبوغرافية للتمكن من تحديد مواقع دفن النفايات الملوثة أو الكيماوية غير المكتشفة حتى اليوم.

هل تتجاوب باريس؟ السؤال مطروح والفرضة تبدو متوافرة، نظراً لرغبة مشتركة بتنقية ملف العلاقات من رواسب الماضي التي تضم إعادة المحفوظات المتعلقة بمرحلة الاستعمار، وكشف مصير الجزائريين الذين فقدوا خلال حرب الاستقلال، ويقدر عددهم بـ2200 شخص، وأيضاً دفع التعويضات للمتضررين من التجارب النووية. باريس قامت بخطوات أولى، لكن المسار ما زال طويلاً ومتعثراً قبل الوصول إلى علاقات طبيعية من على ضفتي المتوسط.

8:29 دقيقه

ملف التجارب النووية الفرنسية يسمم العلاقات بين باريس والجزائر

https://aawsat.com/home/article/2909851/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1

ملف التجارب النووية الفرنسية يسمم العلاقات بين باريس والجزائر

في موقع التجارب النووية الفرنسية بعين أكرا بالصحراء الجزائرية (غيتي)

- باريس: ميشال أبونجم

- باريس: ميشال أبونجم

ملف التجارب النووية الفرنسية يسمم العلاقات بين باريس والجزائر

في موقع التجارب النووية الفرنسية بعين أكرا بالصحراء الجزائرية (غيتي)

مواضيع

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة