ظل السؤال «ما الذي يمكن فعله حيال سوريا؟» يمثل لنحو 7 سنوات موضوعاً لعدد لا يحصى من المؤتمرات والمنتديات والمفاوضات الدبلوماسية حول العالم، لكن دون أن يلوح في الأفق بعد أي طيف لإجابة. هل تفاجأت؟ لا ينبغي أن تفعل، فالسؤال ليس بالجديد، فقد تم طرحه للمرة الأولى في أعقاب الحرب العالمية الأولى، مع انهيار الإمبراطورية العثمانية التي كانت الأراضي السورية جزءاً منها.

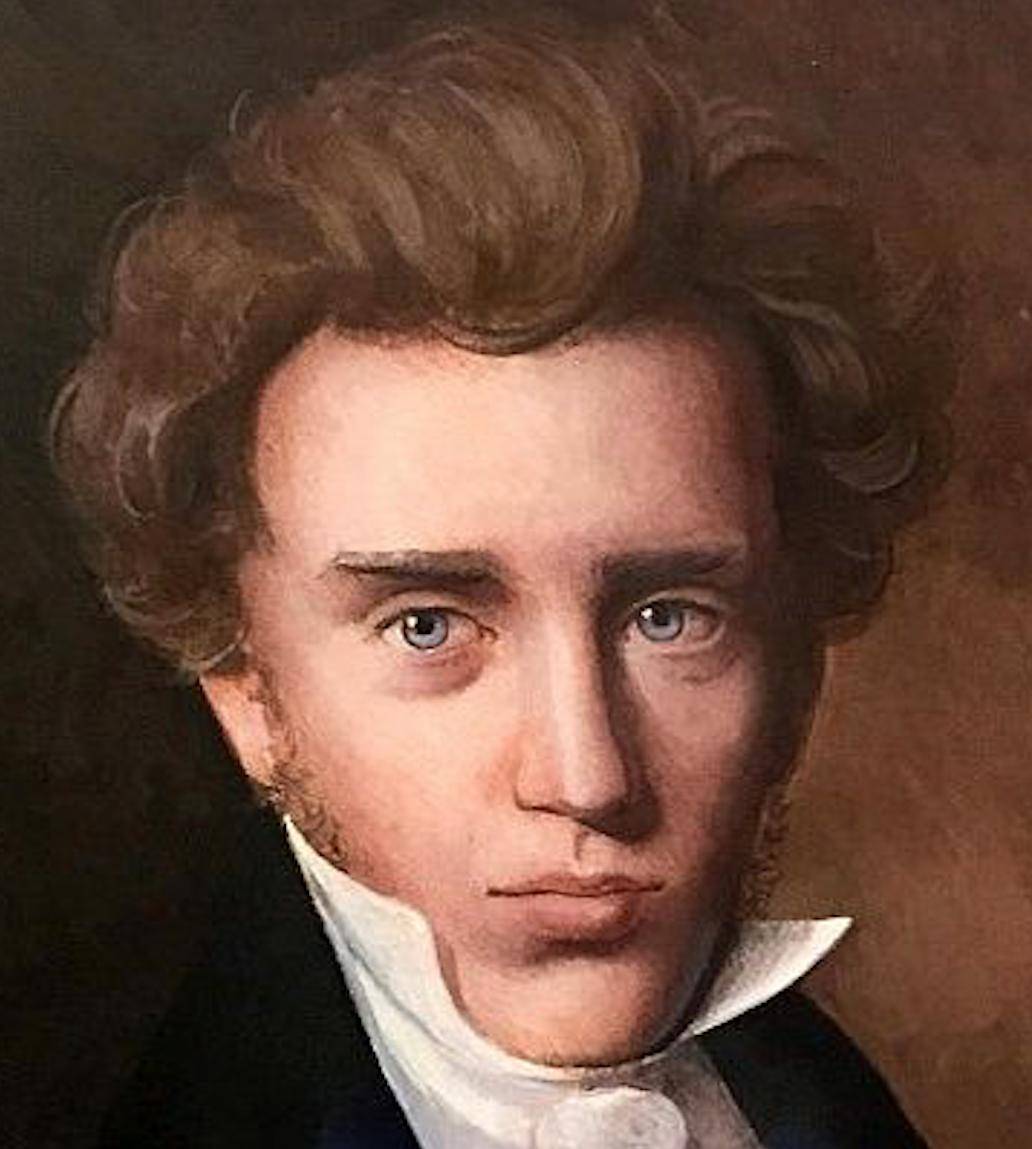

وكان البحث عن إجابة لهذا السؤال هو ما دفع جوزيف كيسيل، نجم الصحافة الفرنسية اللامع في ذلك الوقت، عام 1925، إلى زيارة المنطقة التي تخضع لـ«الانتداب» الفرنسي، الذي كان حديث العهد حينها، من أجل إجراء تحقيق صحافي عن ثورة ضد الحكم الأجنبي. وقد تم نشر التحقيق الصحافي عشر مرات، ثم أعيد نشره في كتاب أصبح من أعمال الصحافة الفرنسية الكلاسيكية. بدأ كيسيل نفسه في التحول إلى روائي، ثم في النهاية أصبح عضواً في الأكاديمية الفرنسية. وقد تم نشر طبعة جديدة من كتاب «في سوريا»، في باريس، بعد تزايد اهتمام الرأي العام بما أصبح مسألة وقضية دولية مهمة بالنسبة للجيل الحالي.

حاول كيسيل، خلال فترة إقامته في سوريا التي امتدت إلى عدة أسابيع، لقاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وإجراء مقابلات معهم، حيث نرى الصحافي يتحدث مع زعماء قبائل، ورجال أعمال بارزين، وشخصيات دينية، وقادة من الجيش الفرنسي، فضلاً عن رجل الشارع العادي.

ويتكون جزء كبير من سلسلة تحقيقات كيسيل من قصص رحلات صغيرة تصور سوريا كأرض جميلة، وهبها الله تنوعاً طبيعياً وإنسانياً خلاباً. وتم وصف مدينة الغوطة، الواقعة على أطراف دمشق، التي شهدت أخيراً كثيراً من الهجمات المهلكة بالأسلحة الكيماوية من جانب قوات بشار الأسد، بأنها «بحيرة من الخضرة»، بفضل ما تتمتع به من حدائق وبساتين غناء تسحر الألباب.

ويقدم لنا المؤلف في أثناء وصفه لعشاء مع طهاة من قبيلة شمر، التي جاءت من العراق لأنها رفضت «تدخل الإنجليز» في شؤونهم الخاصة، درساً موجزاً لكنه شجي ومؤثر في علم الأعراق و«حوار الحضارات».

قال أحد كبار رجال القبيلة شاكياً: «أراد الإنجليز منا التوقف عن الغزوات، وإرسال أبنائنا وبناتنا إلى المدارس. إذا فعلنا ذلك، ماذا سيتبقى من عاداتنا إذن؟». ويفضل الرجل الفرنسيين لأنهم لا يعلمون ما الذي يفعلونه في سوريا، على حد تعبير كيسيل الذي يحمل قدراً من الدعابة. فقد اكتشف كيسيل في مرحلة مبكرة من أسفاره أن الفرنسيين ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية التعامل مع أرض مضطربة، ترفض الانصياع والخضوع لحكمهم. وكان ردهم على الانتفاضة الشعبية عبر ثلاثة جوانب: الجانب الأول، حشد وتعبئة الأقليات، وتحديداً المسيحيين الذين كان عددهم آنذاك يصل إلى 500 ألف، والعلويين الذي كان يبلغ عددهم نحو مائة ألف، والدروز الذين لا يبلغ عددهم نحو 50 ألف، في مواجهة الأكثرية المسلمة التي يزداد عددها على 4.5 مليون. مع ذلك، وجد القادة العسكريون الفرنسيون بين الأقليات الأصغر عدداً، خصوصاً الشركس والتركمان، مقاتلين أكثر ولاءً وحماسة. وكان كابتن كوليه، الذي رأى كيسيل أنه النسخة الفرنسية من الرحالة الإنجليزي الذي لقب بـ«لورانس العرب»، يقود وحدة من نخبة الشركس. وكان الجانب الثاني من الاستراتيجية الفرنسية هو تقسيم الأراضي، التي ورثوها عن العثمانيين، إلى «سوريا نافعة» و«مساحات شاسعة من الأرض الخراب» التي لا تستحق القتال من أجلها. ومثلما تحاول روسيا حالياً تقسيم سوريا إلى خمسة أجزاء «كمناطق بها تصعيد محدود»، كان هناك اعتقاد حول تبني الفرنسيين لنسختهم الخاصة من سياسة «فرق تسد»، فقد اقتطعوا بالفعل جزءاً للمسيحيين المارونيين في لبنان، وجزءاً آخر لتركيا، لتأمين حدودهم الشمالية الشرقية، وكذلك تبنوا فكرة استمالة العلويين، الذين تمت إساءة فهمهم ورؤيتهم كمتعاونين أوفياء، ومكافآتهم بدولة صغيرة خاصة بهم مطلة على البحر المتوسط.

ووقت إجراء كيسيل لذلك التحقيق الصحافي، كان يتم عرض سياسة «فرق تسد» الفرنسية في سوريا، كخطة لإقامة دولة اتحادية (فيدرالية)، وهي فكرة تحمس لها البعض من «أهل البلد». وكانت باريس تدرك منذ البداية أن القوة العسكرية وحدها لن تفي بالغرض، حيث لم يكن لدى فرنسا، التي خرجت لتوها من الحرب العالمية الأولى بقتلى يزيد عددهم على المليون، القوة البشرية اللازمة لخوض حرب استعمارية بلا نهاية. كذلك كان إخماد الثورة السورية مكلفاً، في وقت لم تتعافى فيه الخزانة الفرنسية من صدمة الصراع الدامي المصيري الذي خاضته الأمة ضد الألمان من عام 1914 حتى 1918. وفي واحدة من المفارقات المثيرة للاهتمام في التاريخ، كان الفرنسيون في سوريا خلال عشرينات القرن العشرين في وضع مماثل لوضع روسيا اليوم، حيث كان هناك نقص في الأفراد والأموال اللازمة للبقاء في سباق الماراثون المميت هذا.

ويورد كيسيل، على سبيل الدعابة، كثيراً من «الحلول السحرية» التي قدمها المعلقون، على اختلاف أنماطهم، ومن يقدمون أنفسهم كمخططين استراتيجيين، لحل «المشكلة السورية»، ويخلص إلى تفنيدها جميعهاً، مع الإشارة إلى إحباط تجاه إمكانية العثور على مخرج من المأساة السورية، حيث كتب: «في نهاية فترة إقامتي في سوريا، يبدو لي أن كل الأنظمة هناك غير مجدية، ويمكن الدفاع عنها أو رفضها لأسباب وجيهة وغير وجيهة».

وأضاف: «هناك طريق النزعة الانفصالية أو طريق الوحدة والاتحاد، هناك الطريق الليبرالي أو الطريق الاستبدادي. قد يرغب المرء في وجود ملك بقدر ما قد يرغب في وجود برلمان، ويدعم أياً من الخيارين في صفحة، لكن لن تجدي أي من تلك الخيارات نفعاً، لأنه لا توجد دولة أكثر تعقيداً وأكثر تمرداً بطبيعتها من سوريا».

ورغم حدة تلك الملاحظات كصحافي، خلص كيسيل إلى ما يبدو حلاً بيروقراطياً لـ«المشكلة السورية»، حيث دعا إلى الامتناع عن تبني طريقة التغيير السريع للمسؤولين عن المستعمرة من باريس، والالتزام بزيادة عدد القوات المخصصة للحملة، من أجل التصدي إلى حركات التمرد التي تزعزع استقرار البلد، كذلك طالب فرنسا بشكل أساسي بالالتزام جدياً بهذا الملف.

وكتب: «هل فرنسا قادرة على تحقيق ذلك؟ إذا كانت الإجابة بلا، فمصير الانتداب سيكون الفشل الحتمي». ونحن نعلم جميعاً أن الانتداب الفرنسي قد فشل في نهاية المطاف، لكن ليس للسبب الذي ذكره كيسيل، فلا يوجد أي قدر من «الالتزام» أو «الجهد» الفرنسي الذي يمكنه تحقيق النجاح، ما ظل القادة في باريس، إلى جانب كيسيل، مصرين على إقصاء الشعب السوري عن سيناريوهات الصراع الكثيرة. ويظل الأسوأ من ذلك هو إنكارهم الصريح لوجود ما يسمى «الشعب السوري» بالأساس.

وقد تم النظر إلى التنوع العرقي والديني والطائفي واللغوي الذي يتسم به نسيج الشعب السوري باعتباره «انقساماً يتعذر إصلاحه»، وتم تجاهل إمكانية العثور على الوحدة في ذلك التنوع. وهذا تحديداً هو الخطأ نفسه الذي ترتكبه الدول الكبرى المنخرطة في الصراع السوري اليوم، وعلى رأسها روسيا، خصوصاً من خلال اللعب ببطاقة الطائفية. وتشبه أكثر النقاشات بشأن سوريا في أروقة حكم الدول الكبرى اليوم الصورة التي استعرضها كيسيل لأفكار ومواقف قادة الاستعمار الفرنسي في تلك الأيام، حيث لم يكن هناك ما يسمى «الشعب السوري»، وقولهم إنهم مضطرون إلى الاعتماد على الأقليات لحماية مصالحهم الاستراتيجية. ومن المهم دائماً التعلم من التاريخ، لكن أحياناً يكون الحرص على عدم التعلم من التاريخ على القدر نفسه من الأهمية.

أخطاء فرنسية أثناء الانتداب تكررها الدول الكبرى اليوم

إعادة طبع كتاب كيسيل نجم الصحافة الفرنسية اللامع عام 1925 عن سوريا

الغوطة كانت {بحيرة من الخضرة} كما يصفها المؤلف

أخطاء فرنسية أثناء الانتداب تكررها الدول الكبرى اليوم

الغوطة كانت {بحيرة من الخضرة} كما يصفها المؤلف

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة