في زمن التشوّه والمشوهين تنطلي اللعبة، مهما كانت غير معقولة، على أكثر العقول. بينما نستزيد من واقع مشوه على خلفية من التاريخ الموغل في الخداع تكبر الأكذوبة وتصبح حقيقة، ليست نظريًا، إنما على أرض بلدة عقيم يتزعمها «طليعي» يبرر للنجل من هو أبوه وللأب من هو ابنه، على مساحة تلك البلدة- الفانتازيا، ويتبنى فيها خطاب الإنجاب الشرعي من أب غير شرعي، يتولاه السحرة ويسوّقه الإعلام ويضع ديباجته فقهاء محترفون، وهم في حالة من السعادة والتهليل لأطفال الحياة الجديدة التي غمرت البلاد السعيدة بمواليد من صنف مختلف، التقوا جميعًا في احتفال مهيب نقلته أكبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بينما جندت أكثر دور الأزياء العالمية شهرة كل طاقتها الفنية والتسويقية لتصميم أزياء مبتكرة تليق بالمواليد الجدد وأمهاتهم.

في سرديته المرسومة صورة لغوية، يضعنا العراقي يحيى الشيخ في روايته القصيرة «بهجة الأفاعي» - منشورات «المعقدين»، البصرة، 2016 - أمام مرآة من صناعته، تتكفل بعرض صورتنا كما في المرايا المحدبة، أو المقعرة، لنرى أنفسنا ضحايا تلك المرايا التي صنعناها بأنفسنا لكي نخدع أنفسنا، لكنها هي التي خدعتنا بنجاح ساحق.

تبدأ الرواية بشخصية «العانس» التي تحلم بزوج وذرية، مثل بقية الخلق، حتى «رُزقت» بمبني للمجهول. زواج «العانس» المباغت من عابر سبيل حطّ في ضيافة أبيها ليلة واحدة؛ ما جعل أهالي البلدة يشعرون بأن ثمة اختراقًا ما وضعهم أمام إهانة لا تغتفر وجرح لكرامة شخصية، وأقاويل وتأويلات جراء عابر السبيل الذي سيغير حياتهم في العمق.

الفنان التشكيلي المعروف (من الأسماء المعروفة في حركة التشكيل العراقية منذ الستينات) يكتب روايته بعينين: عين على السرد وأخرى على الرسم، خصوصًا في تجسيد شخصية «الفحل-المسخ» الذي تسبب بكل ما حدث لأبناء وأحفاد وزيجات، بل لشعب برمته، بعد ما تقمص دور الساحر الذي سيكون في مقدوره معالجة «العقم الشامل» بسحره وألاعيبه ومقتنيات فكره الاحتيالي، بل إن الشيخ وظف موهبته في الفن التشكيلي بأن زين بعض الصفحات برسوم تخطيطية تمثل تلك الأدعية التي يكتبها الشيوخ للأشخاص الذين يطلبونها بغية إنجاب أو نجاح، أو رد غريب إلى أهله، وغيرها من حاجات البسطاء الذين يؤمنون بسحر تلك الأدعية.

«البورتريه» يرسمه سارد، هو فنان تشكيلي، اختار السرد ليملأ ثغرات لوحته بما ينقصها من كلام أو العكس أيضًا، حين يختار سرده ليملأه بما ينقصه من بورتريهات، فرسم شخصيته الأولى صبيًا بوجهين، أحدهما وسيم، والآخر الذي يلتصق به من الخلف بشع، بل إن هذا الصبي ذا الوجهين هو الذي غير التركيبة الديموغرافية للبلدة، وقلبها رأسًا على عقب بفعل سحره الفاعل وأدعيته المستجابة، لتتوالى الولادات ويتكاثر الأبناء، ذكورًا وإناثًا، يشبهونه ليجد الناس أنفسهم أمام ظاهرة اجتماعية وأخلاقية، بل ثقافية حتى، تتعلق بتكاثر هؤلاء الأبناء؛ مما استدعى تشكيل هيئات نفسية وتربوية لإدارة المجتمع الجديد المتكون من أطفال بوجهين، كل وجه يفكر بشكل مختلف عن الوجه الثاني.

«أوضح مظاهر المشكلة التربوية، أن الأطفال تتنازعهم رغبتان متناقضتان: الرأس الأمامي يرغب في اللعب مع من يحب، والرأس الخلفي يحب اللعب مع الطفل الآخر، يعاني أيضًا، من المشكلة ذاتها. الاستبيان الذي أجرته هيئة مشرفة على سآمة العقل الاجتماعي، انبثقت عن هذا المجلس، خلت إحصائياتها من وجود طفل يتفق مع نفسه، ويتفق طفل آخر».

«.. والحال هذه، عطلت المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية أعمالها وتفرغت لهذا الشأن، لكنها لم تتوصل اإلى وسيلة تصلح الخلل وتقنع الجميع. فالمعضلة لا تتفتت بحلول جزئية، بل بحل شامل كما كان «الطليعي» يرى، فأخذ الدور بلا منازع. تقدم ببرنامج غني يستهله بجدول ينظم علاقات الأطفال وبأسمائهم العائلية، وساعات مولدهم ومواصفاتهم، وتوزيعهم على مجموعات بحسب أهوائهم، بحيث يلعب الرأس الأمامي مع من يحب نصف نهار، على أن يلتزم الرأس الخلفي بالصمت طيلة فترة اللعب. ثم يذهب الرأس الخلفي للعب بقية النهار مع من يحب، ويلتزم الأمامي بالصمت، وهكذا حتى يشبع الأطفال رغباتهم المتناقضة والمتصارعة. انتهت الدراسة التي أجريت بعد تلك التجربة الرائدة، إلى أن المجتمع أخذ يميل إلى الهدوء النسبي والسلام النفسي، فنصف صامت ونصف يلعب، ثم ذاك يلعب وهذا صامت. على الرأسين أن يتفقا على طريقة مشتركة للعيش، وتحمل مصيرا واحدا، ما داما قد خلقا في جسد واحد».

الحق، أن الثيمة التي بنى عليها السارد سرده، جديدة، وإن ذكرتنا بمسخ التشيكي فرانتز كافكا، رغم أن مساري العملين وتوصلاتهما الفكرية مختلفان جدًا، ولسنا هنا في وارد النقد المقارن، إنما لتقريب الصورة من ذهن القارئ العربي، فيمكن القول إن هذه القصة الطويلة أو الرواية القصيرة (Novella) عبر هذه الثيمة الغريبة تشد قارئها بتشويق ضروري، أحسبه أحد أهم عناصر السرد، أي سرد.

فانتازيا تولد المتعة مثلما تتيح التأويل وطرح الأسئلة، مكثفة ومقصودة، ترسم شيزوفرينيا الإنسان الذي بلا جذور، الموجود من العدم والذاهب إلى العدم.

والحال: «هي حالة اللامعنى، وفقدان الوزن، وتعاطي السخافات..غير أن تلك السخافات واللامعنى كان لها عمق غير مرئي، ينطوي على سر خطير، ونية فعل ملموس شديد الجدية، هو ما كانوا يبيتون له: ينتظرون خروجه للتخلص منه. البلدة كلها كانت تتناوب على ذلك، بلا كلل، وبشوق وبهجة تدفع للبكاء. قال أحدهما لآخر:

* الكل مبتهج.

* بهجة لا تختلف عن بهجة الأفاعي وهي تخلع جلدها، وتنسى أن جلدًا آخر ينمو تحته.

11:9 دقيقه

ولادة شعب من المشوهين من أب مشوّه

https://aawsat.com/home/article/720641/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%91%D9%87

ولادة شعب من المشوهين من أب مشوّه

التشكيلي العراقي يحيى الشيخ يرسم روايته «بهجة الأفاعي»

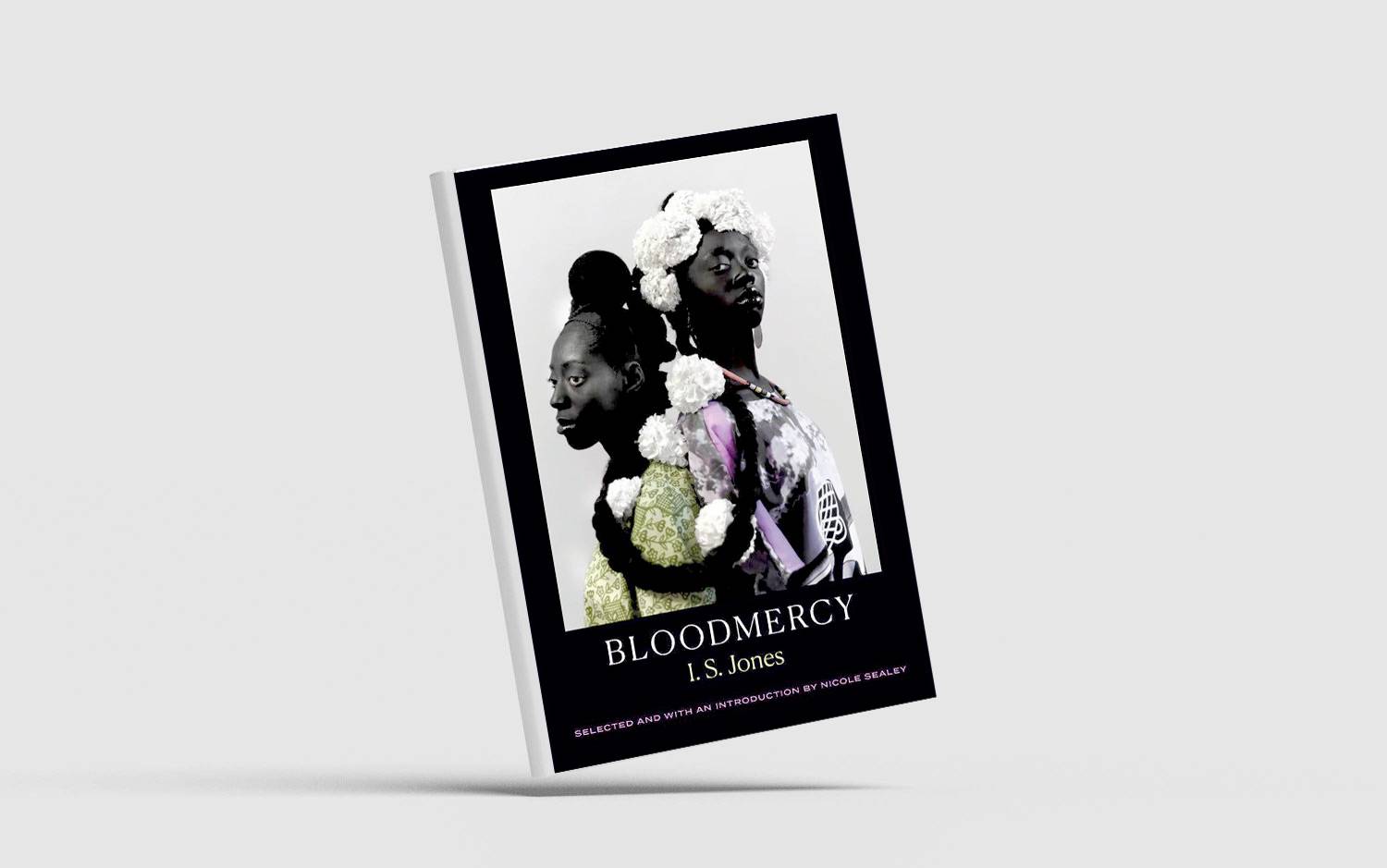

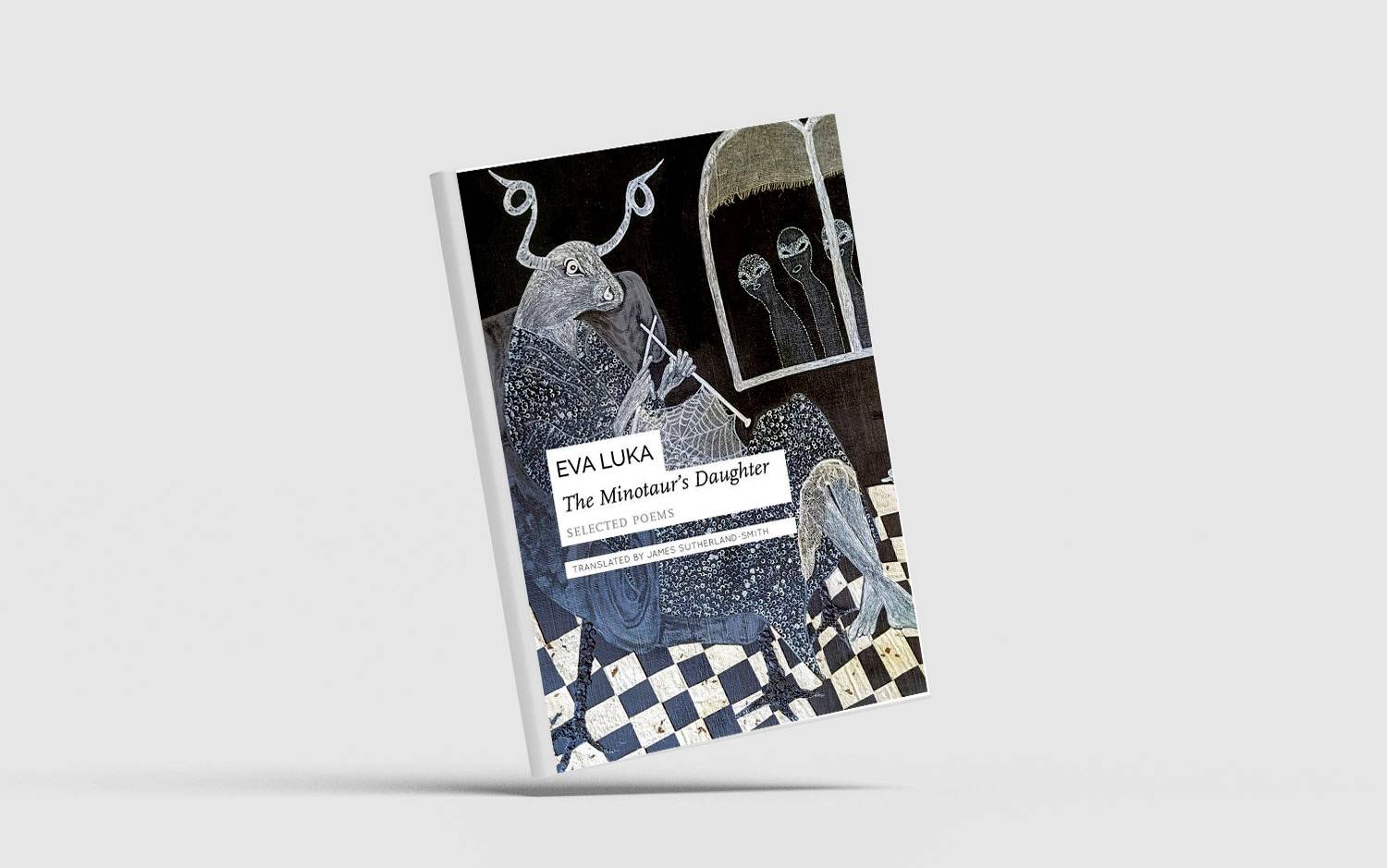

غلاف «بهجة الأفاعي»

- لندن: عواد ناصر

- لندن: عواد ناصر

ولادة شعب من المشوهين من أب مشوّه

غلاف «بهجة الأفاعي»

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة